わたしの ぶんぶく ✽ 前編 ✽

『ぶんぶくちゃがま』って、どんな物語だったかしら?

今年の春のこと。あるきっかけがあって、私はぶんぶくちゃがまのストーリーを思い出そうとしました。が、頭に浮かぶのは、ちゃがまに化けたタヌキが 楽しそうに綱渡りをするシーンだけ。

大勢の観客が喜んで拍手をおくっていたと思うけれど、それ以外の場面は何も思い出せません。

そこで私は、ぶんぶくちゃがまのストーリーを確認しようとしたのですが、思いのほかたいへんなことになってしまいました。

今回のnoteは、そんなこんなのおはなしです。

今日は前編として、ぶんぶくちゃがまのストーリーをさぐることになったきっかけについて。次回は物語を追った過程を綴ります。

どうでもよいことかもしれませんけれど… もしよろしければおつきあいください。

鉄瓶とのめぐりあい

そもそも、きっかけ は何だったのか。なぜ『ぶんぶくちゃがま』のストーリーが気になったのか。といえば、それは、私が「鉄瓶」を購入したことにありました。

*

私はずっと、南部鉄器の鉄瓶が欲しいと思ってきました。

いつか手元に迎えたいと思いながら、かれこれ10年くらいは経過していたと思います。

そんなに欲しいなら、さっさと買えばよかったのにと思われるかもしれません。でも、そう簡単なはなしではなかったのです。

鉄瓶との出会いはそう頻繁にあるわけではありませんし、何より、私の中で譲れない条件のようなものを決めていたからです。

条件といっても、ほとんど感覚的なものですけれど......

毎日使って飽きないもの、

むしろ毎日使いたくなるもの、

使い勝手がいいもの、

愛着がわくもの、

愛らしさやあたたかみを感じるもの、

伝統を壊さず、古き良き趣を残しているもの、

できれば作り手の顔がみえるもの…。

イマドキは、洗練されたおしゃれな鉄瓶があるものです。けれど、私が求めていたのは、「おしゃれ」で「おすまし」したものではありません。田舎の囲炉裏に似合いそうな、ぽってりとした(あるいはどっしりとした)昔ながらの佇まい。

そんな鉄瓶を探していたのです。

そのこだわりゆえに、決して妥協はしたくありませんでした。

かといって、四六時中探していたわけではありません。

たまたまお店で鉄瓶を見つけると、じっくり眺めては考え、一度家に帰ってまた考える。そしてネットで検索してみては、やっぱり購入を見送る……。そんなことを何度も繰り返してきました。

自分が納得できないようなものなら要りません。きっと、めぐりあいとは、いつか突然訪れるものでしょう、と。

*

そして今年の春のはじまりの頃。

地元のデパートで開催されていた、「日本の職人展」でのことです。

染物、まげわっぱ、刃物、手彫りなど、「匠の技」で創りだされる日本各地のものづくりが展開される中、南部鉄器のお店も出店していました。『幸工藝』というお店です。

そのブースに並ぶ鉄瓶たちを見た瞬間に、ビビッ!!ときた私。

どれも私が思い描いてきたイメージに、ピッタリです。

愛らしさと、あたたかさと、ただよう伝統と。

蓋が大きめで、扱いやすそうなところも とても良いではありませんか。

鉄瓶は使用後、熱いうちに中を乾かさなければなりませんから、蓋は大きい方が良いのです(きっと)。

作者のご紹介パネルにも強く惹かれました。紹介されていたのは、御年88歳になる佐藤勝久様とおっしゃる作家さんです。(ご年齢は今年の春時点。)

私がそのパネルにじーっと見入っていると、お店の方が詳しく教えてくださいました。

佐藤様は、「現代の名工」(厚生労働大臣表彰)をはじめ、いくつもの賞を受賞されていること、

今も一つひとつ、丁寧に手作りされていること、

錆び抜きも、通常より丹念に施されていること......。

もう、次の瞬間には、買うか買わないか、というよりも、どの大きさにするか、どの文様にするかを迷ったように思います。これまでの経緯がウソのように、瞬時に手元に迎えることを決めていたのです。

佐藤様お一人の手で制作されているため、「今注文をお受けしても、お渡しは半年後の9月になる予定です」とのことでしたが、そんなのノー問題。10年間も待った私ですもの。

そしてその場で腕組みをして眺めて、まず大きさは、1.2ℓに決めました。入れる水の量は8分目くらいまでまでということですので、実質1ℓ未満ですけれど、私にはそれで十分でしょう。

そして形は、「平丸型」一択。

本体の文様と、蓋のつまみのデザインは、ずいぶん迷いました。本体と蓋はセットになっていますから、文様を選べば自ずと蓋のデザインを選ぶことにもなります。

もちろん、文様はたいせつだけれど、蓋のつまみも重要ポイント。蓋のつまみは、使い勝手を考えると、平たいものよりも 縦長の方が勝ります(たぶん)。縦に長い方が、つまみやすいからです。鉄瓶の蓋は熱くなりますので、布巾や鍋つかみを使用して つかむことを想定しなければなりません。

文様と蓋の両方が、私の好みにピタッと馴染むとよいのですけれど、はじめはそうはいきませんでした。

文様を決めても、セットの蓋は他の方が良いというパターンにも陥ったのです。

これから日々使うことを想像し、総合的にいちばん愛着が湧く意匠はどれなのか……。

結局その日は決められず、私は一度退散することにしたのでした。「一晩考えて、明日必ずまた来ます!」と、お店の方にかたく誓って。

そうして一晩ぐるぐると考えて、ほぼ「”あれ”にしよう」と決めたものがありました。

けれど、心はぐらぐらと動きます。「やっぱりあっちかな…。」

もう一度実際に見て、”あれ” がピンとくるか来ないか。それによって、今日の購入有無を決めよう!そんな気持ちで私は再度、売り場へと向かいました。

そして売り場で ”あれ” を見た瞬間。

もう、これしかないと思いました。

文様は「亀甲霰」、蓋のつまみは「松ぼっくり」の意匠です。

選んでみれば、これ以上の組み合わせはないように思えてきました。

日本の伝統的な吉祥文様である亀甲文様。それをもとにした亀甲霰の肌と、滑ることなく持ちやすそうな松ぼっくりのつまみです。

何より、めちゃくちゃ可愛らしいではありませんか…!!

そしてこの愛すべき鉄瓶の姿を見て、私はふと思いました。

まるで、ぶんぶくちゃがまみたい。

あとから考えれば、目の前にあるのは「鉄瓶」であり、「茶釜」とは形状がまったく異なります。でもなんといいましょうか… イメージが、「ぶんぶくちゃがま」だったのです。

そればかりか、私の頭の中では、「『ぶんぶく』と名付けよう」とまで決めたのでした。

けれど、はて。

冒頭の疑問です。

ぶんぶくちゃがまって、どんな物語だったかしら。

これが私と鉄瓶との出会いであり、『ぶんぶくちゃがま』のストーリーが気になった理由でした。

この続きは、次回にしたいと思います。

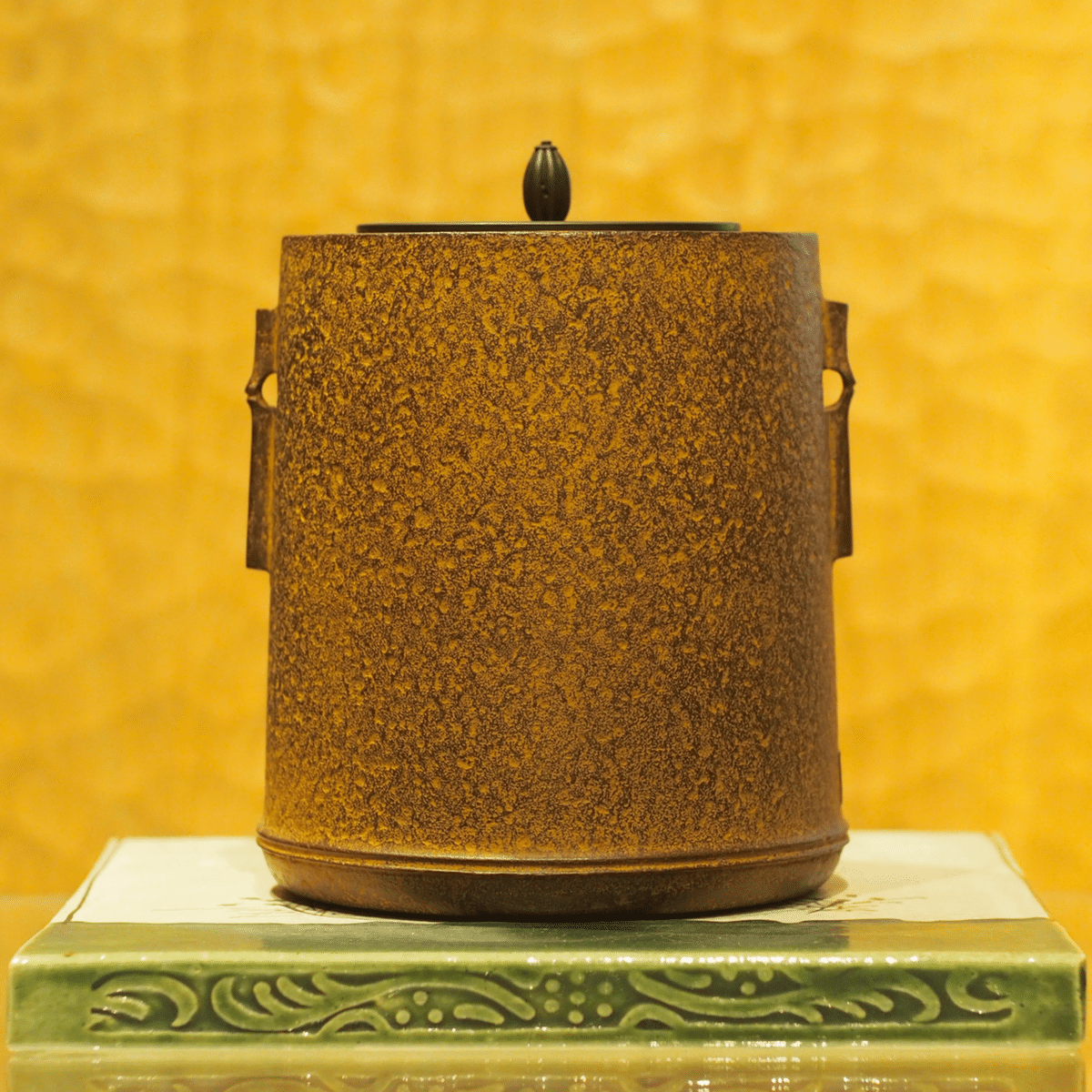

[ 付記:茶釜について -photo- ]

こちらが「茶釜」。幸工藝さんの作品です。

ホームページから画像拝借しました。

*

私はこんな茶釜にも出会っていました…。

― 2024.7月。信楽焼の里にて―

ここまでお読みくださいまして、ありがとうございました。