超次元的実戦川柳講座 X–5「薔薇の名前・そのほかの名前」

はじめに

今年2023年もあとわずかになりました。本年もありがとうございました。と言うかこれお読みになっているかた、もう2024年のお正月を過ぎているかもしれませんねえ。なんか時間とは何か、とか考えますが、考えるまでもなく、記事配信が遅れたこと、まことに申し訳ありませんでした。なんならお年玉として持って行ってください。(と言いつつすいません一部有料です。定額マガジンでもどうぞ→別冊・非情城市)

で、「川柳を川柳たらしめるテクニック」ということでしたね。実際に川柳をどうやって作っていくか? という実戦の前には、理論を少々説明しますので、後半で具体的な句を見てゆきます。で、川柳のテクニックっていろいろあるんですが、まずは、どんな素材を取り扱うか、言い換えればどんな「名前」のものを句につかうのか、というところからはじめてゆきましょうか。

というわけで今日の講座は「名前」について考えます。

1.名前というパッケージング

ここで「名前」というものを軽く定義して置きたいのですが、まあ、主に「名詞」です。それ以外にも「活用しない自立語」を含めますので、ここでは「名前」という括りにしておきます。

どう言うことかと言うと、実例を見てみましょう。

ゴドー来て回覧板が消滅す 川合大祐

この場合の「消滅す」の「消滅」を「名前」として捉えておく、と今日のところは措定して話を進めます。

で、この「名前」というのは何かと言うと、「行為ではない」という定義もできますね。何かをする、のではなく、ただそこに在る、というもの。

で、それを見ていくと「名前」というものは、文のなかで「保存」されるものとも言えるわけです。

さきほどの「ゴドー来て」の句を見てみましょうか。

「消滅す」であって、「消え去って」ではない。モノとしての「消滅」がそこに「在る」わけです。これは「す」によって「消滅」というモノが保存されている、パッケージングされている、とも言えるわけです。

この「言葉をモノとしてあてはめる」ということで、何をパッケージングしているか? ということを考えれば、それは「世界をパッケージングしている」ことになるわけです。特にこの場合、定型の短詩型にあっては、「言葉をモノとする」ことは「世界をモノとして保存する」いとなみに他ならないわけです。このあたりを踏まえつつ、講義を進めてゆきますね。

「世界をパッケージングする」ということは、この世界を区分けする、分類する、ということでもあります。この辺、「唯名論」という考えを導入しても有効かもしれません。今日はそこまで踏み込まないのですが。

で、世界が分類されているということはどう言うことかと言えば、「或る状態が定位されている」すなわち「共通したイメージが了解されている」ということになります。

この「定位」ということは「存在している」とも言い換えられます。で、「存在」ということは何か? と問うとき、マルクス・ガブリエルの定義がこの場合役に立つのではと思います。

存在すること=何らかの意味の場のなかに現われること

という定義がひとつあるわけです。

この「意味の場」というのは、例えば植物の分類であったり、ジャズの演奏法であったり、なんらかのかたちで「分類」が成されている状態を言います。マルクス・ガブリエルはこの論を進めて「世界は存在しない」というテーゼを打ち立てるわけですが、本講義にあたっては、「とりあえずの世界」は「在る」ものとして話を進めます。

というより、存在しない世界と「存在する世界」のあわいにこそ、「川柳」は現象するのではないか、とも言えるわけです。

で、ちょっと話を戻すと、「名前」によって句が「この世界に存在する」という話でした。この点を考えると、「名前」というものは〈世界〉と〈私〉の関係を示すもの、と言うこともできると思います。

このときの〈世界〉について、ウィトゲンシュタインを引くなら、

世界は成していることがらの総体である

とも定義される〈世界〉と言えるかもしれません。この場合の「成していることがら」を端的にあらわすことができるのが「名前」を句につかう手法なわけです。

この〈世界〉と〈私〉の関係をもう少し丁寧に見てゆくなら、

①〈私〉のつかう〈名前〉による世界との関係

を、さらに推し進めて、

②その〈名前〉をつかうことによってあらわされる世界の像

が導き出されます。このばあいの「表される世界」とは「どういうかたちで意味の場に現象するか」ということと同義としておきます。

で、そうなると導かれるのは、

③その〈名前〉をつかうことによってあらわされる〈私〉の像

になるわけです。

この三段階のプロセス——いや更に重ねたプロセスになるのかもしれないのですが——を踏むことによって、「名前」による〈世界〉とかかわりを持つ〈私〉の表現が可能になるのです。ここで〈私〉とは何か、については以前の講義で〈私〉について考えたので参考にしてください。→超次元的実戦川柳講座 その9「ぼくの大好きなクラリネットを破壊したのは誰か?」

2.「名前」をいかにえらぶ/ずらすのか

で、いよいよ「名前」をいかに句に使うか? という実戦に入ってゆきます。とは言えまだ抽象的な話になるかもしれませんが、お付き合いください。

まず、「名前」というものは理不尽なわけです。

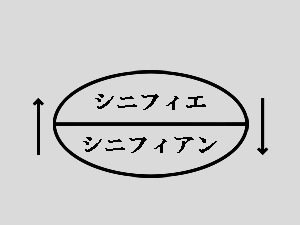

ぱっと思いつくかぎりでも、シニフィアン/シニフィエの結びつきの恣意性とかありますね。

シニフィアン=意味するもの、シニフィエ=意味されるものによって言語が出来ているという、あれです。

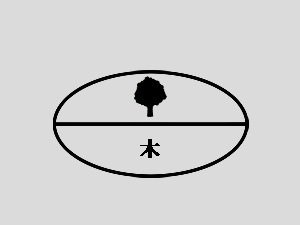

「木」をあらわす「ki」というシニフィアンと、「木」の(植物である、幹をもつ、高い…)という意味をされる意味であるシニフィエとのあいだに、必然性はありません。(図1の構造が、図2の内容に対応します)

「木」はべつに「茶」でも「フワ」でもよかったわけです。しかし「木」は「ki」としてこの世に存在する。ここにひとつの暴力性が見て取れます。

言うならば、「名前」とは理由なく、理不尽にこの世に介入してくるもの、と呼べます。

この「理由なく介入する」ということは、「意味がそれ自体としてあらわれてくる場」の「場」をつくる、ということになります。ここで「意味の場に現象する」という「存在する」ということの定義を思い出してみてもよいでしょう。

で、これは「存在する」ということをラディカルにあらわしているわけですから、「名前の選択によって、世界が作られる」という公理を仮定することもできるわけです。

ここでその公理を敷衍するならば、わたしたちは「句をつくる」ときに「世界をいかに作るか、ということを念頭に置いて、名前をえらぶ」ということになります。

もう少し見てみましょうか。

「世界が世界を成している」とします。この場合の世界とは「意味の場」としての世界でもあるし、それは当然「意味の場」としての句中内世界でもあります。

ここにおいて「名前」の観点からすれば、「名前」が世界を成していることになりました。それは同時に、「世界」が名前を成している、とも言うことができます。

で、ここで「詩」ということを考えてみますが、大雑把に言って「詩」とは「世界をずらす」いとなみであるわけです。言葉による言葉の意味のずらし。

で、川柳における「言葉のずらし」、特に今回フォーカスを当てている「名前」のずらしとは、「世界のずらし」であるわけです。

だから、川柳において「名前で世界と私の関係を書く」ということは、「名前によって世界と私の関係をずらす」ということになるわけです。

その観点から、「川柳における〈名前〉のえらびかた」をみてゆこうと思います。

ここから先は

¥ 550

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

もしお気に召しましたら、サポートいただけるとありがたいです。でも、読んでいただけただけで幸せだとも思います。嘘はありません、