ゆるキャラ風土偶 in 日本の始まりの地|橿原考古学研究所附属博物館

今年初めて会った土偶は東大阪市の土偶。

私にとって記念すべき初の関西出身の土偶となりました。

奈良の土偶に会いに行く!

東大阪の土偶に会ってから、一か月余り。

数少ない関西地域の土偶情報の中で、

気になってしかたがないのが、個性強めの奈良の土偶。

ここは勢いに乗って⁉ということで、先週末に奈良へと向かいました。

東京から東海道新幹線で京都へ、そこから近鉄特急で50分余りで終点「橿原神宮前駅」に到着。

日本の歴史が始まったと言われる奈良県橿原市、ここに気になる関西の土偶がいるのです。

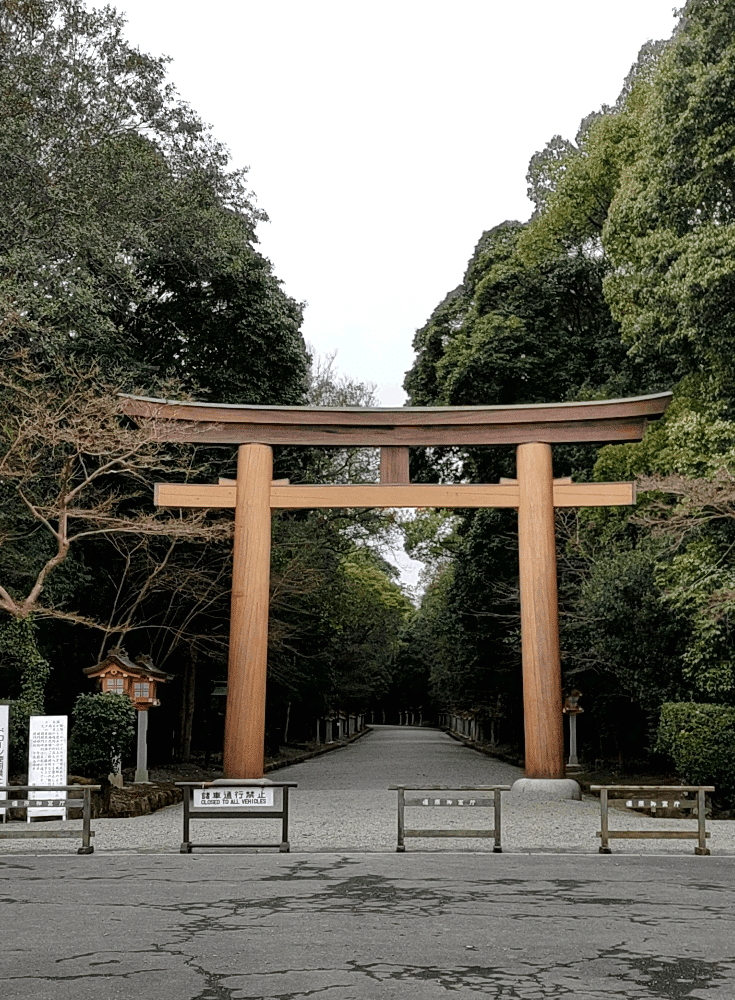

先ずは、建国の地とされる橿原神宮へ

2月11日の建国記念の日を一週間前に控えたこの日、

訪れる人は少なく静かで穏やか…というか、人影がほとんど見られずちょっと寂しい感じです。

橿原神宮の建国の物語を簡単に…

「日本書紀」によれば、

今から2,600年余り前、天照大神の子孫である神日本磐余彦天皇(後の神武天皇)が、豊かで平和な国づくりをめざして九州高千穂の宮から東に向かい、苦難を乗り越えた末に橿原宮で即位されました。

その後、明治天皇によって1890年(明治23年)に橿原神宮が創建されました。

橿原神宮の拝殿は、内拝殿と外拝殿を置く「二重拝殿型」がとられています。

この大絵馬が飾られているの外拝殿。この内側には白い砂利が敷き詰められた外院斎庭があり、その奥に内拝殿あります。

外拝殿越しに見る、外院斎庭と奥の内拝殿。

この外院斎庭は、式典などを行うために設けられた近代的な神社の形式であるそうです。

なんと広いこと!

建国記念の日の式典「紀元祭」への準備が着々と進められていました。

ここを訪れる前から気になっていたのが、八咫烏。日本サッカー協会のシンボルでユニホームにも描かれている、あの3本足のカラスです。

実はあの八咫烏は、神武天皇をこの地に導いたとされる尊いカラスなのです。

そんなことでどこかに八咫烏像があるのでは⁉と思っていましたが、姿は見えず‥。

調べてみると、八咫烏はここから約3㎞程離れた八咫烏神社に祭られているとのことでした。

初めての奈良の土偶

そろそろ、気になる奈良の土偶を見に行きましょう。

土偶がいるのは、樫原神宮から歩いて数分の橿原考古学研究所附属博物館。

博物館のキャラクター 「イワミン」がお出迎えです。

なかなか可愛らしい~。

イワミンは奈良県岩見遺跡から出土した埴輪「椅子に座る男子像」がモデルです。実物と比べてみると…あらっ?あまり似てないようにも感じますが。

「椅子に座る」埴輪は、立っている兵隊などとは違って高い身分であるとされていますが、今は働く埴輪キャラとしてなかなかの人気者だとか。

そして展示室入り口には、会いたかったあの土偶がビッグな姿で待っていてくれました!

愛称はまだないようなので、「奈良土偶さん」と呼ばせていただきますね。

さあさあ、中へと進みましょう。

展示室へ入ると奥に大きな「円筒埴輪」が見えます。そこは奈良県で多く出土する古墳時代の遺物だけの展示室です。

縄文時代の展示は…

壁際にずらりと並ぶ縄文土器、

そしてその前に構えるのが、その名も「土偶ボックス」。

土偶や土製品がびっしりと集まっています。

「土偶ボックス」を覗いて見ると…

いました、いました!「奈良土偶さん」が!

縄文晩期の土偶で、高さは15㎝ほどでしょうか。

縄文時代から中世にかけての複合遺跡である、橿原市の観音寺本馬遺跡から出土しました。

出土した時は左腕は欠けていて、その左腕は別の場所から見つかりました。

目を見開いて、大きな口を開けているように見えますが、

目の様に見えるのは、「耳(または耳飾り)を表している」と考えられています。体は板状で、文様や女性を表すような乳房などの表現はなく、頭部には「赤彩色」された跡が残っています。

注目したいのは、後ろ姿です。

立派な「ふくらはぎ」?のようなものがあるのです。

この「ふくらはぎ」のある筋肉質の足から、「男性の土偶」ではないかと考える人もいるそうです。土偶は一般的に女性を表していると言われていますが、果たしてその真相は?

後から見ると、立派な支えにガッチリと繋がれています。

アスリートのような筋肉がある足ですが、薄い上半身までは支えられないようですね。

「奈良土偶さん」のペタッとした板から作られたような顔や上半身は、東大阪市の土偶の顔の薄さとも似ている感じがしますね。

耳(または耳飾り)が目のように見えるのも、2つの土偶の共通点です。

「東大阪~奈良エリア」の土偶の形が、ほんの少しだけ見えたように感じます。

こちらには、いろいろな土製品。

動物の形を模したものが多いようです。

僅か2~3㎝ほどの小さな動物。

誰かのお守りのだったのかな…かわいい。

アップで見るとちょっと怖い謎の動物。

小さな子どものおもちゃ?にはイイかも。

縄文がいろいろ詰まった「土偶ボックス」、ちょっと楽しそうな縄文文化があったことを教えてくれますね。

橿原考古学研究所は、今話題の奈良市の富雄丸山古墳の「盾形銅鏡」「蛇行剣」の発掘調査で全国にその名が知られるようになりました。

奈良をはじめ関西地域は古墳時代の遺跡が多いことで知られますが、

ちょっといびつで楽し気な土偶がいる縄文時代の遺跡も、まだどこかに眠っているのかもしれませんね。

*参考資料

橿原考古学研究所附属附属博物館リーフレット

橿原神宮案内書

横浜ユーラシア文化館ニュース 第33号

最後まで読んでいただき有難うございました☆