次に来るイノベーション理論:"The 9x Effects"とはなにか

こんにちは、TOKIOです。

Harvard Business Review で面白い記事を見つけたので解説してみます。

"The 9x Effects" 著:John T. Gourville

今回はいつものアニメ要素を絡めていません、本格ビジネス論です!

The 9x Effectsの概念について

この概念の要素をまとめると以下になります。

・企業側は常々イノベーションを起こそうと考える存在

・消費者とイノベータ(経営者・開発者)の新製品に対する考え方にギャップが存在する

・ギャップ(→詳細後述)は9倍にも開きうる

この要素を目次に則って解説していきたいと思います。

ギャップとは具体的になにを指すか

今回のThe 9x Effects理論でのギャップについて考えますが、

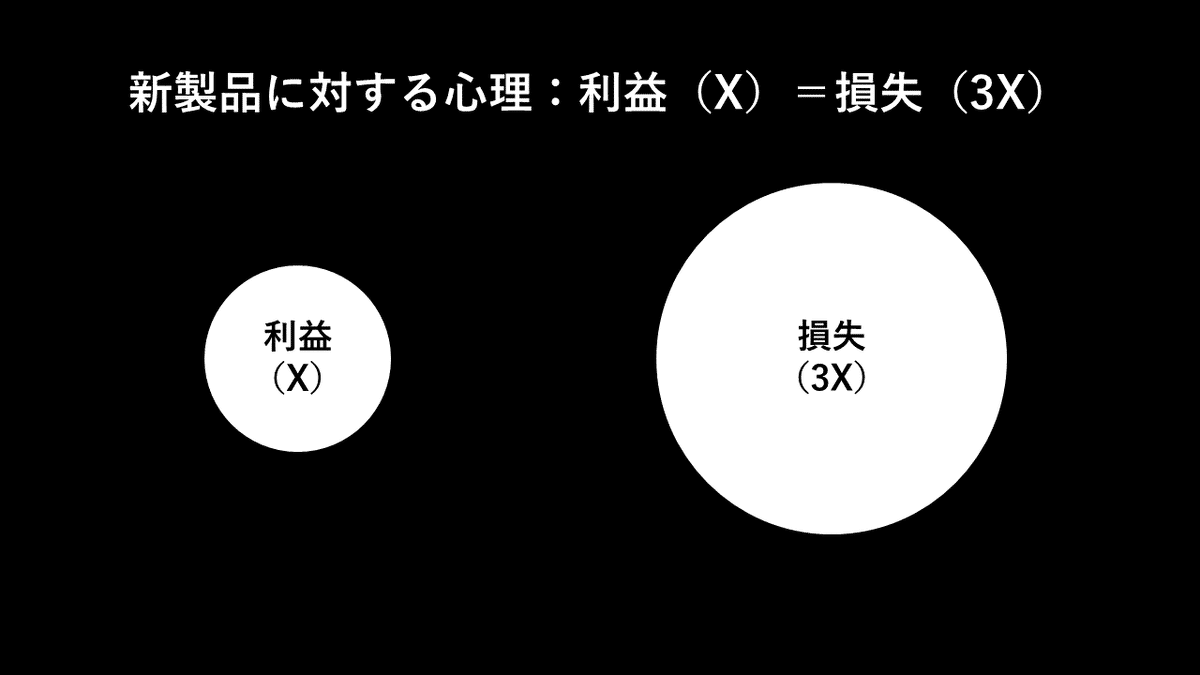

まず消費者は新商品に対する考え方(心理的影響)を「利益」と「損失」の2軸で考えると言われています。

これらの考え方は至ってシンプルです。

・新商品で既存製品よりも良い体験=利益として感じる

・新商品で既存製品よりも悪い体験=損失として感じる

この差分をギャップと考えます。

今回の記事で明らかになった研究結果として目を引くのが、同等の利益と損失はイコールではないということです。

実際の数値差を分析すると、消費者は利益に対して、損失が影響する心理的影響が3倍となるようです。

また、新商品を顧客が選択するということはトレードオフ(何かと何かを代替する)構造になっているよ著者は言っています。

結果、新商品を顧客が選択するギャップは以下のロジックが成り立ちます。

なぜ9倍にもギャップが開くのか

次に、消費者とイノベータになぜ9倍ものギャップが生じてしまうのかについて解説します。

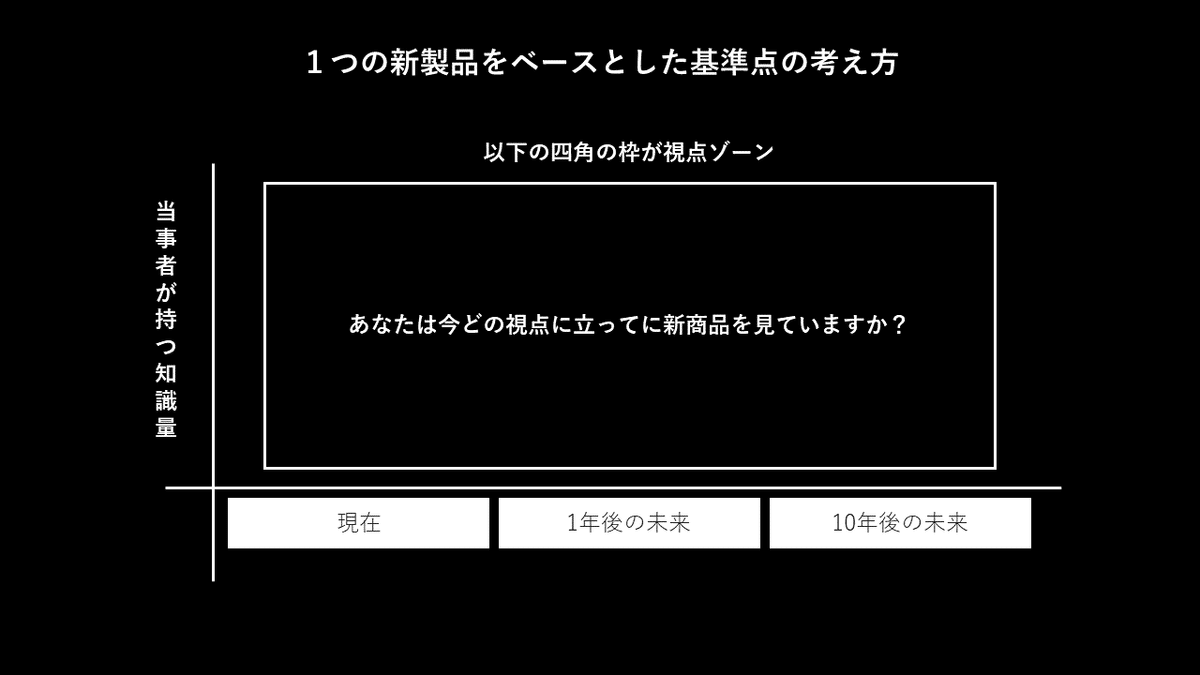

まずこの考え方には、「基準点」という概念がベースとしてあります。

基準点とはおよそ時間軸と知識の2軸で捉えることが出来ます。

以下の図でより具体的に理解ができると思います。

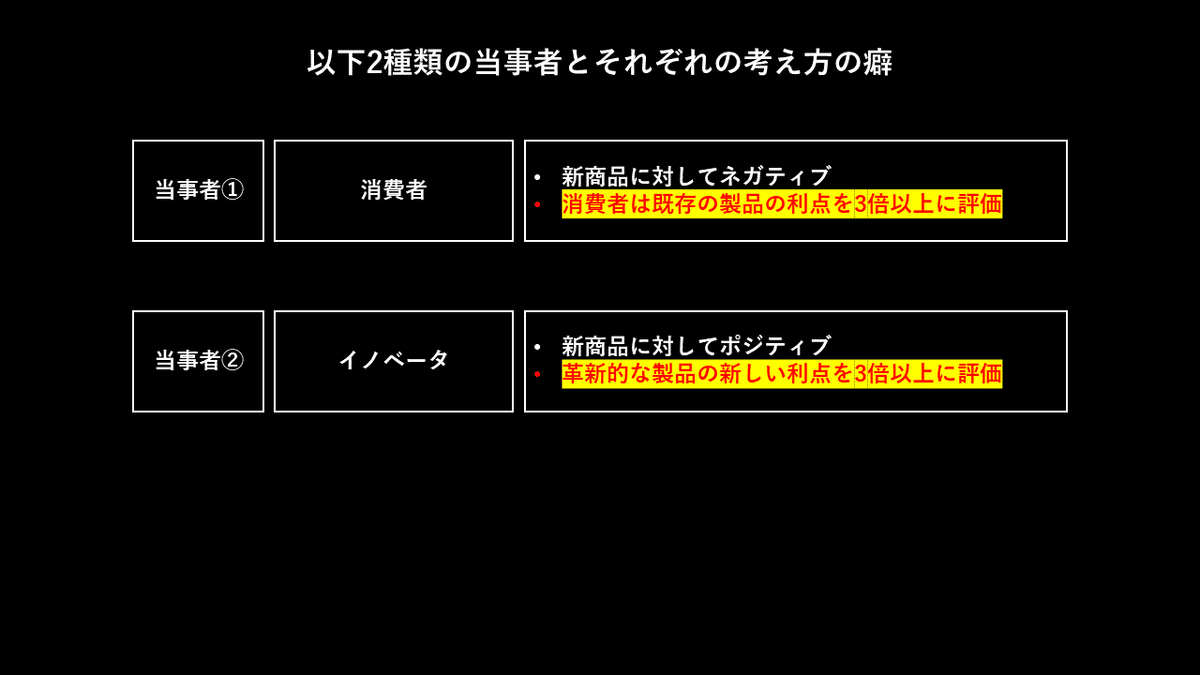

この基準点が消費者とイノベータに差分があると言われています。

さらに落とし穴として、消費者とイノベータの考え方の特性があります。

例を上げると、イノベータはこういう世界がきっと来るからこの商品は売れる!と考えますが、消費者はそんな未来を理解してないから、商品の価値もイノベータと同様の目線では理解が出来ないのです。

結果として両者に、利益と損失の観点で9倍ものギャップ差が生じてしまうのです。

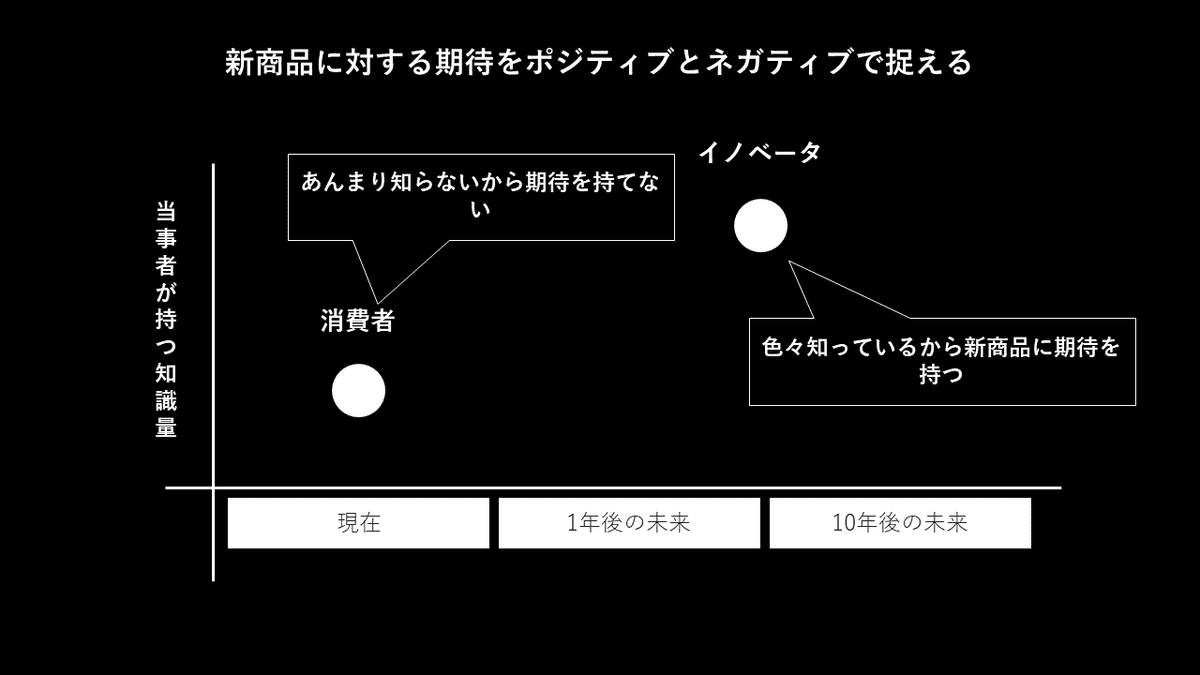

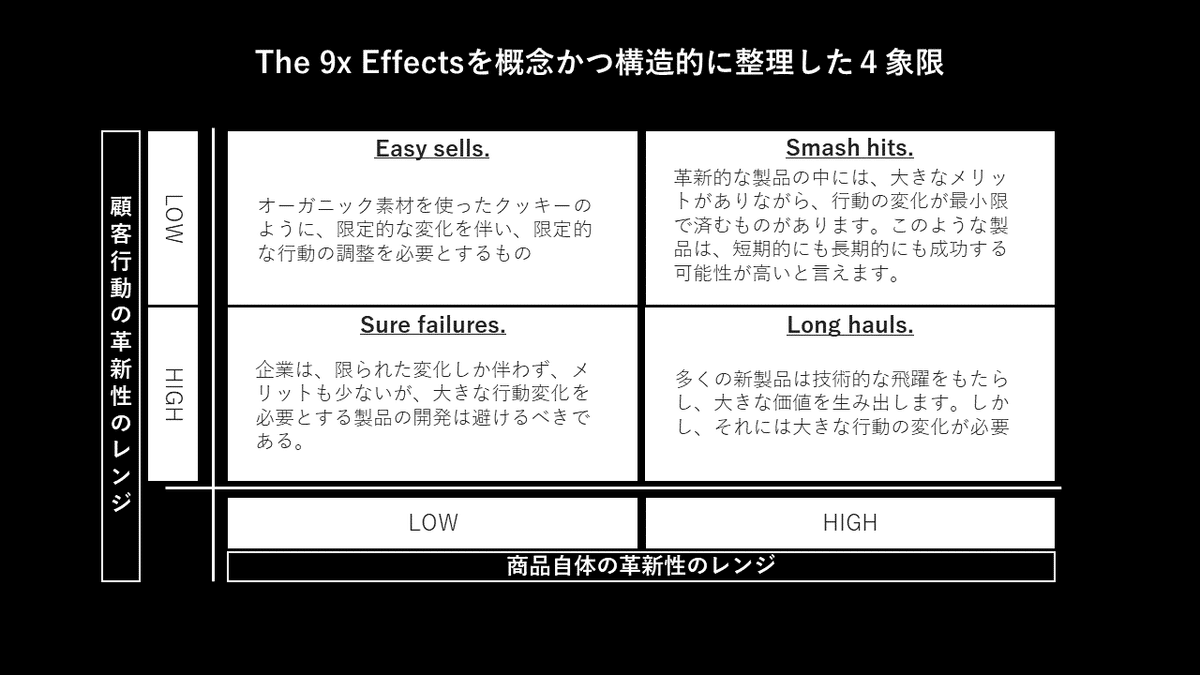

The 9x Effectsを概念かつ構造的に整理すると

The 9x Effectsを概念かつ構造的に整理しましょう。

以下の図が整理されたものになります。

これらを踏まえた選択肢を紹介

この構造において企業の打ち手がいくつか紹介されているので簡単にまとめます。

①抵抗を受け入れる

②忍耐強くなる

③10倍の改善を目指す

④古い商品自体を排除する

⑤抵抗感を最小限にする

⑥顧客の行動に適合した製品を作る

⑦圧倒的課題を持った顧客を見つける

⑧ブランドに共感する信者を作る

特に③については面白い事例が紹介されていました。

皆さんは知っていたでしょうか。

医療の世界では、MRIはX線に比べて10倍、血管形成術はバイパス手術に比べて10倍、精神科の薬は前頭葉切除術に比べて10倍の効果があるとされているようです。

つまり、ネガティブな思考になりがちな顧客を屈服させるには、損失を顧みなくなるよう、10倍ものサービスインパクト(利益)を創出し続けなければならないのです。

これからの企業に求められること

以下は僕自身の考えになります。

驚くべきことは参照記事の冒頭に語られている新製品の成功確率は依然として変わっていないということです。

体系的に新規事業開発やサービスデザインの考え方の解像度が上がっている昨今ですが、実態としてはデジタルによるサービス開発の難易度の低下と顧客課題の複雑性の高まりが生じて、結果、オールドエコノミー時代と行って来いの関係性にあると僕は考えます。

今回の記事から学ぶべきは、適切な基準点の設定とそれに対する適切な戦略を選択し続けられるかのバランスが重要ということです。

これからのSDGsの時代にどのような企業やサービスが価値を生み出すか、非常に楽しみであるのは事実です。