利尻島も“くねくね“〜利尻町⑥ 時雨音羽 詩碑

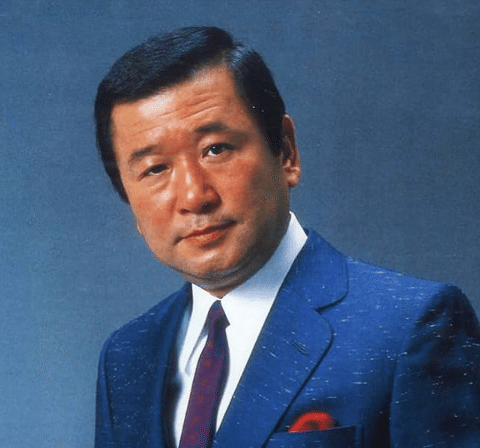

沓形岬公園の一角に利尻町出身で名誉町民でもある時雨音羽(しぐれ おとは/1898〜1980)の詩碑があります。

時雨音羽(本名;池野音吉/1961年にペンネーム時雨音羽を本名に改名している)は、昭和初期のレコード創生期に活躍し、数々の曲をヒットさせた作詞家です。

当時は、“しぐれ おとわ“と言う人も多かったといいます。私もそのように呼んでいました。しかし、正しくは、“しぐれ おとは“です。

彼の作品の根底には、いつも故郷利尻町の雄大な自然が脳裏にあったといいます。まさに利尻が生んだ偉大な作詞家といえます。

利尻島時代

音羽は、1898年(明治31)3月19日に利尻島沓形の北側2.4キロにある新湊のニシン建網漁師(網元)の家に生まれています。彼は、兄2人、姉2人の5人兄弟の一番末っ子でした。

1909年(明治42)3月、新湊小学校、沓形小学校を卒業します。

音羽は、小学校の頃から読書が好きで特に興味を引かれたのは、「詩」でした。短く簡潔な文章の中に、作者の思いがぎっしり込められている詩という存在に憧れた音羽は、見よう見真似で、自分が住む利尻島の生活環境を詩に綴ることを始めます。

1916年(大正5)11月から1918年(大正7)9月1日まで沓形村役場に戸籍係として務めていました。

音羽は、村役場に務めている頃、1916年(大正5)3月に沓形小学校に初赴任してきた函館育ちの相澤潔と親交を深めます。都会感覚あふれる相澤との出会いが、かねてから東京に憧れていた音羽に上京の決心をさせることになります。二人は、将来の夢を語り合い、上京することで、その夢を実現させようと考えたに違いありません。

のちの1942年(昭和17)音羽は、"山は白金(しろがね)朝日を浴びて〜♪"の軽快なリズムで始まる文部省唱歌『スキー』を作詞します。

この曲『スキー』は、彼が通った新湊小学校の裏山でスキーを楽しんだ経験を詩に表したといいます。この曲は、文化庁が選定した「日本の歌百選」に選ばれています。

利尻から東京へ

音羽は、1918年(大正7)11月、沓形港から小樽港を経由して上京します。19歳の時です。お互いの夢を語り合った相澤潔は、翌年1919年(大正8)に音羽のあとを追うように上京しています。

彼が東京へ向かったのは、将来、弁護士になるためでした。親からの仕送りが望めず、神田税務署でアルバイトとして働き始めます。

仕事のかたわら猛勉強をして国民英語会(英語学校)などで英語を習いながら日本大学法科(法学部)に進み弁護士を目指すのです。

音羽は、税務署での仕事ぶりが認められ、試験を受けて大蔵省主税局織物課に入局します。

故郷利尻への想い

音羽は、大蔵省主税局で働き始めてから、利尻島が懐かしくてたまらない日々を過ごします。大都会の喧騒は、次第に彼の心をふるさと利尻へと向けさせていったのでしょうか。

彼は、思い出すまま、利尻島の風景を詩に書き留めます。

多くの人に北海道の最北端にある島のことを知ってほしい、そんな思いで、自分の詩を公募に出品し始めるのです。

もし音羽が現代に生きていたら島の情報を発信する人気ユーチューバーやインフルエンサーになっていたはずです。

野口雨情との出会い

この頃、上京して書き留めていた小唄のようなものを読んだ下宿先のおばさんが、「船頭小唄」を書いた同郷である茨城県出身の野口雨情を音羽に紹介します。音羽は、小唄を書き留めたノートを野口雨情に預けます。すると、その半年後、神田の米本書店から、本にしたいと連絡が届きます。

音羽は、野口雨情が誉めてくれた作品の題名から最初の詩集、民話集『うり家札』を1924年(大正13)5月30日に出版します。

詩人『時雨音羽』の誕生

翌年の1925年(大正14)にも博豊館から民謡詩集『花に滲ませて』を出します。これら池野音吉の名で発表した詩集が、雑誌「キング」(講談社発行/1924年創刊、1957年廃刊)の記者の目に留まることになります。

その頃、「キング」は、新しい大衆雑誌として売り出している最中で、売り上げを伸ばすために新しい時代の風を巻き起こすものを求めていたのです。

「キング」の記者は、彼の詩を絶賛し、新たな作品の掲載を依頼します。

音羽は、驚きながらも自分の詩を多くの人に読んでもらえるチャンスだと作詞を承諾します。

そして、承諾した、もう一つの理由が、1923年(大正12)9月1日に発生した関東大震災です。音羽は、発生直後、命からがら上野の山へ逃げのび、3日間、野宿生活や数々のショッキングな事件を目撃することになります。

高価な金時計とおにぎり1個を交換する紳士の姿や「天皇陛下は無事」といいう内容の新聞の号外を貪り読む大勢の人々を見た時、自分が学んでいる法律が全く無力であることと共に「ペンの力の偉大さ」というものに大きなショックを受けます。

このショックが長く尾を引いて彼を苦しめていたことも記者の要請を承諾した要因とも言われています。法律への限界と言葉の影響力を感じたということでしょうか。

これ以降、池野音吉は、『時雨音羽』というペンネームを持つことになるのです。

そのペンネームについて、のちに音羽は、次のように語っています。

「私は、サッと来て、サッと晴れる“時雨“が大好きなんです。ある時、時雨にあい、ぐっしょり濡れて歩いていますと、葦(あし)の間から水鳥が飛んでゆくのが目につきました。そのバサバサという音がまた、大変印象深かった。そこで、時雨に出遭った時の羽の音という意味で時雨音羽と名乗ることにしたのです。」この名前が頭にうかんだのは、上野の不忍池にいる時だったそうです。

音羽のこのような自然を愛でる感受性の強さは、母親の記憶が関係しているといいます。

母親は、「良い景色は、よく見ておきなさい。何もしなくてもいいから、ただ座っていてもいいから見ておきなさい。じっと見ていると人間関係なんか忘れられて、自然と景色の中に入っていける」と言い、この言葉が幼い音羽には、胸に響いていたといいます。

そして、利尻山を指差しては、「あの山のようにきれいな心を忘れないでいるんだよ」と、よく言っていて、もし、名前(ペンネーム)を付ける時には、きれいな感じの名前にしようと思っていたので、その結果、『時雨音羽』にする時に影響したようです。

島を眺めていると音羽の母親が言っていたように何もかも忘れて自分自身が景色に溶け込んでいくのを感じてしまいます。

なお、時雨音羽としてのデビュー作は、1924年(大正13)、「文藝春秋」3月号に発表された『樹下の一夜』です。

運命の『出船の港』

音羽は、次々と作品を発表していく中で、1925年『朝日をあびて』(のちの『出船の港』)という詩が生まれます。

利尻島のタラ漁の様子をうたったこの詩は、「キング」1925年(大正14)9月号に掲載され大絶賛されます。

そして、中山晋平の作曲、世界的オペラ歌手である藤原義江の歌で大ヒットします。

『出船の港』発想エピソード

音羽は、雑誌「キング」より依頼された作詞の構想が全く湧いてこなく、ある日の昼休みに国税局を出て、ブラブラと宮城前(現 皇居前)のお堀端を考えながら歩いていると正午を告げる“ドン“が鳴り響きました。

当時、正午を知らせるために空砲が打たれていました(1929年/昭和4年まで実施。以後、サイレントなる)。

土曜日の半日勤務を“半ドン“と言ったのも、このドンが語源とされています。

そのドンを聞いた音羽は、「ドン、ドン」とつぶやいているうちに、頭の中に浮かんできたのが利尻の勇壮な朝の出船の情景だったのです。

彼は、「船首から船の胴(中心)へかけて突き当たる波というのは、楽器のドラムのように強く大きな音を出す。そこで“ドン“の音と波を乗り切る船腹の音を結び付け、それがこの『出船の港』の発想になった」と、のちに語っています。

北海道をうたった歌謡曲でのヒット第1号となり、作詞家・時雨音羽が世間に認知されることになりました。

音羽は、のちに「出船の港は、私にとって“運命の歌“ともいうべきもの、この道(作詞家への)をひたむきに前進させた歌でもある。この歌を書かなかったら、私は、おそらく、別な道を歩いていたかもしれない」と言っています。

題名の変更

雑誌「キング」を収蔵している講談社では、「キング」に『出船の港』は、掲載されていないないとしています。

時雨音羽の名前で「キング」(大正14年9月号)に掲載されているのは、『朝日をあびて』という詩です。それが、いつ、『出船の港』に変わったのか。。。

歌手の藤原義江は、ニューヨークで1926年(大正15)『出船の港』、『鉾をおさめて』をレコーディングします。この時に題名の変更が行われたと推察できます。同じように『鉾をおさめて』も1926年(大正15)正月号「キング」では、当初『金扇(きんせん)』となっています。

この改題を行なったのは、作曲家の中山晋平です。

彼は、藤原義江が、レコーディングするにあたり、「朝日をあびて』は、新民謡風に『出船の港』へ、そして、「金扇」は、舞踊小唄に思われてはいけないとして、歌詞の一行目をそのまま使用して『鉾をおさめて』としたのです。

作詞家の道へ

音羽は、作曲家の中山晋平から新たにビクターというレコード会社が設立されるので一緒に入らないかと誘いを受けます。

この当時彼は、脚本にも興味を持っていました。事実、脚本募集に応募して一等当選もしています。音羽は、作曲家、脚本家そして大蔵省の官吏、いずれの道を選択すべきかで悩んでいたのです。

しかし、彼の名前が作詞や脚本で世間に知れ渡ってしまい大蔵省にいずらくなったことを感じた音羽は、1928年(昭和3)大蔵省を辞めて、ビクターに入社し作詞家として専属契約を結びます。これは、日本のレコード界において“専属作詞家第一号“となります。

この1928年(昭和3)という年は、音羽にとって非常に好運の時代の幕開けでした。NHKのラジオ放送が開始され、各家庭で流れるようになります。

また、レコード会社も録音技術が進歩して蓄音機も普及しつつあり、大衆性のある“流行歌“がラジオやレコードを通じ多くの国民に聞かれるようになったのです。

『君恋し』の大ヒットと日本レコード大賞

ビクター入社後の第1作となるのが『君恋し』です。

音羽は、ある日の夕方、神田にある当時はやりのカフェでコーヒーを飲んでいました。店の片隅のテーブルに座り、コーヒーカップを傾けながら、弱気になりながらも、作詞について、あれこれ思案していました。その時、植木鉢の陰で新人のウエイトレスが慣れない帯のほつれを気にして、しきりと体をくねらせて歩く姿が目に飛び込んできました。そのなまめかしい姿を見て、「これだ!」と思い、出来あがった詩が『君恋し』だったのです。

この詩に作曲家 佐々紅華がジャズ風に曲をつけて、歌手 二村定一の甘い歌声によって大ヒットします。

のちに日本ビクターは、30年ぶりに歌手 フランク永井によって現代風にアレンジさせ、再び、空前の大ヒットとなります。そして、1961年(昭和36)の第3回 日本レコード大賞の栄冠を獲得するのです。

稚内へ移住

1945年(昭和20)5月25日夜の東京大空襲で音羽は、新築の家を焼かれてしまいます。

彼は、故郷の山が恋しくなり、利尻山が見える稚内へ同年10月末に移住し、その後、1950年(昭和25)3月まで暮らすことになります。

国立公園実現へ向けて

この頃より音羽は、“利尻礼文国立公園“実現へ向けてアクションを起こしていきます。それが彼のライフワークとなっていくのです。

1948年(昭和23)、『島物がたり』を執筆し、国立公園開設の必要性について関係者に説明して歩きましたが、人々の理解・関心は薄く、本も売れずに借金だけがかさむばかりでした。

有名に金は貸せない

1948年(昭和23)頃の稚内には、朝日、毎日、読売、道新など新聞社の各支局がありました。稚内のような小さな町に大手新聞社の支局があった理由は、進駐アメリカ軍がいたからでしょう。

そんな状況下でしっかりとした地方新聞社がほしいという地元有志の声がけで「宗谷新聞社」が誕生し、その初代社長に音羽が祭り上げられてしまいます。何度も固辞したようですが、本人曰く「頼まれるとイヤと言えない性格から引き受けた」そうです。

しかし、発行部数は、伸びず、運転資金にも事欠き、銀行に借りに行くと「なんぼ有名人でも、有名には金は貸せない」と言われる始末でした。

同社は、現在でも地元新聞として、情報を発信し続けています。発行部数は、公称17,000部です。

同社が発行した「宗谷新聞社50年の歩み」には、初代社長の音羽の名前は、載っていないといいます。

しかし、私の手元には、日刊宗谷の「創刊のことば」の原稿資料があります。その最後には、社長時雨音羽の名前があります。

その挨拶文には、“郷土には、郷土の出来事を細大漏らさずにお知らせする新聞が必要です“と書かれています。

稚内から東京へ

音羽は、1950年(昭和25)3月、稚内を離れ、東京へ戻り、再び、詩人としての生活を始めます。

1955年(昭和30)には、音羽の師匠でもある詩人 野口雨情(1882〜1945)の伝記映画「雨情」の原作を執筆しています。

一字違う詩碑

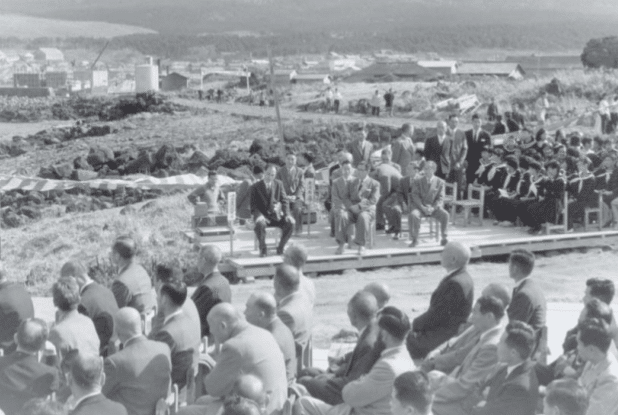

音羽の故郷・利尻島沓形に音羽自筆の『出船の港』の詩碑が、1960年(昭和35)10月10日建立されました。

場所は、利尻山や礼文島の島影を望める沓形岬の突端です。

岬の海辺から地元青年団が引揚げたという大きな“船形の石“を台座に、その上に角の取れた長方形の岡山県北木島産の御影石(花崗岩)を置いたものです。碑面には、音羽の独特な書体で『出船の港』の詩の一部が刻まれています。これは、音羽自身が“わら(藁)“の荒縄で描いたものです(縄文字)。

この碑の船形の台座を設営する際に少々、もめたという話が伝わっています。それは、台座の船首に似た部分をどちらに向けるかで論争があったようです。

『出船の港』の碑だから、沖の方へ向けるのが本当だろうという人、また、勇ましいのは、いいが港から出て行ってしまっては、寂しいという人など様々な意見が出されましたが、港に入ってきた状況で滞泊(入船)にしようとことで“一件落着“したようです。

詩碑の除幕式に参加した音羽は、「この碑の歌詞は、一字違っている。本当は、“波のり越して“と書くところを“波のり越えて“と書いている」と挨拶したのです。

その理由を音羽は、「出船の港が教科書に既に載っていて、間違いを指摘すると必ず解明の問題が起こる。教科書が間違っているとなれば、その責任を取らされるのは、1人や2人ではない。そのため、教科書通りに書いている」と説明しています。

これは、彼の優しさからくるものでしょうが、作者にとっては、重要な問題であったはずです。

また、別の機会に彼は、一字違うことについて「越して」と「越えて」では、大したことではないと思うかもしれないが、それが大いにある。

第一「越して」と「越えて」では、語感が違うし意味も違う。「越えて」は、「越して」に比べて少し弱く、他力まかせのところがあり、「越して」は、自力で進んでゆく力強さがあると述べています。

この一字違いの原因は、1928年(昭和3)、歌手 藤原義江がニューヨークでレコーディングの際に「波のり越して」を「波のり越えて」と歌ってしまったことです。

この録音されたレコードは、アメリカ録音、いわゆる輸入盤レコードだったので修正は不可能でした。この歌は、たちまち、世間に広まってしまいます。あとで、訂正盤のレコードを出しましたが、一度広まったものは、どうしようもなかったのです。

利尻山を背景に建つ、この詩碑に、こんなエピソードがあったとは、驚きです。もし沓形岬を訪れる機会があれば、この秘話を思い出して頂ければ幸いです。

最北の国立公園

音羽が稚内を離れ、東京へ戻った1950年(昭和25)、利尻は、礼文とともに「利尻礼文道立自然公園」に指定されます。

さらに、1965年(昭和40)に「国定公園」になり、1974年(昭和49)9月20日、遂に、音羽が待ち望んだ「利尻礼文サロベツ国立公園」が誕生します。

彼が『島物がたり』を著して国立公園設立の運動を始めてから実に27年後のことでした。この日は、彼の最大の喜びの日になったことは間違いありません。以降、利尻をはじめとするこの地域は、現在も脚光を浴び全国から観光客が訪れるようになっていきます。

そして、2024年、国立公園開設50周年を迎え、10月に利尻島沓形にある交流促進施設「どんと」(名称は、音羽の出船の港の歌詞より採られたと推察)で記念式典が行われました。

その式典に裏方として少しだけ関わることが出来たことは、私にとっては、貴重な体験でした。

利尻や稚内を愛し続けた詩人

音羽は、故郷利尻町をはじめ、稚内や小樽、そして東京などの小中学校、高校、大学の校歌の作詞もおこなっています(小樽商科大学、沓形小学校、鴛泊小学校、稚内東中学校、稚内商工高等学校、茨城県太田市立西中学校など20校を超えると言われています)。

どの校歌にも共通するのは、「海」「山」「空」という単語でした。周囲を取り囲む海、そびえ立つ山、そして無限の空の広がり。彼にとって、幼い頃に見た利尻山の風景は、生涯、決して忘れられないものだったのでしょう。

1975年(昭和50)に紫綬褒章を授与されます。

さらに、1977年(昭和52)には、利尻町名誉町民となりますが、その3年後の1980年(昭和55)7月25日、腎不全で亡くなります。享年82歳でした。

亡くなるまで故郷利尻島や稚内を愛し続けた詩人の死でした。

同年、作詞協会は、音羽に「日本作詞協会特別大賞」を捧げています。

1999年(平成11)利尻町は、町の100年記念行事として『時雨音羽生誕100年祭』を開催し、時雨音羽の偉大な功績を讃えます。

毎年7月頃になると『出船の港』の詩碑が建つ沓形岬には、音羽が好きだった赤い実をつけたハマナスが咲き乱れて観光客を出迎えてくれています。