【今日は何の日?】令和07年01月23日|今日の記念日・出来事・暦など

令和07年01月23日(木)は?

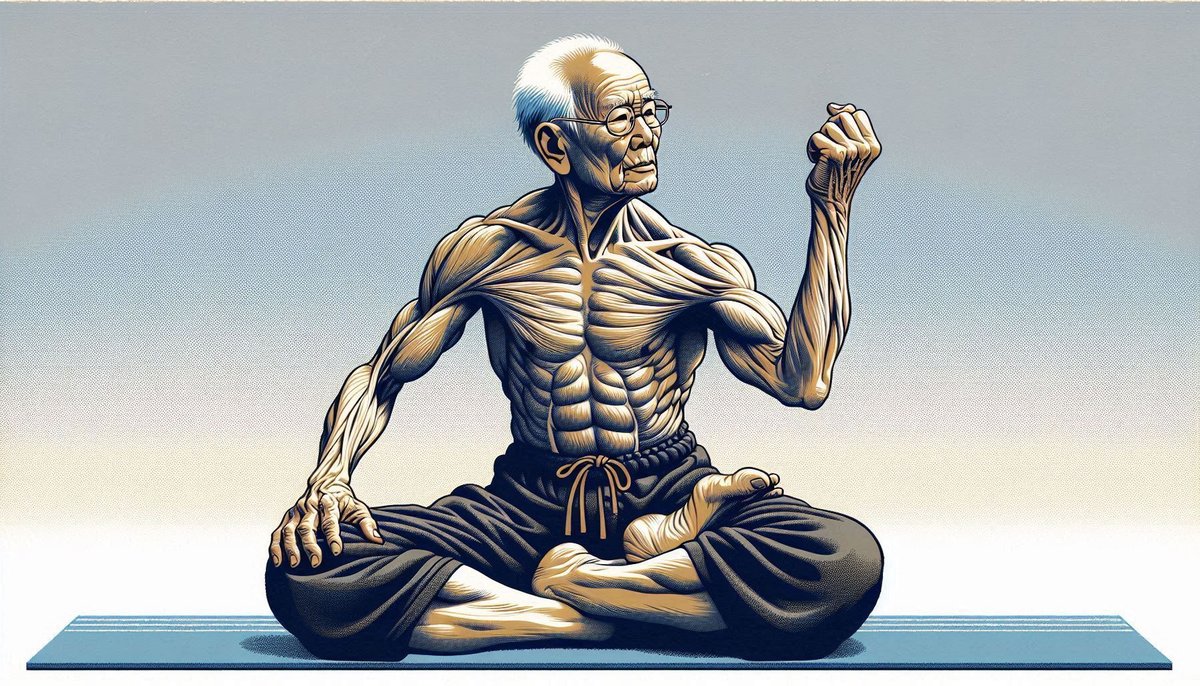

一無、二少、三多の日

日本医療・健康情報研究所を運営する株式会社創新社が制定した記念日で、同社が一般社団法人日本生活習慣病予防協会から引き継いだものです。

この記念日の目的は、多くの人々に「一無、二少、三多」(いちむ・にしょう・さんた)を実践して健康長寿の達成に役立ててもらうことです。

「一無」は「禁煙」を意味し、「二少」は「少食」と「少酒」を指します。「三多」は「多動(体を多く動かす)」、「多休(しっかり休養する)」、「多接(多くの人・事・物に接する生活)」を表しています。これらの習慣を取り入れることで、生活習慣病の予防や健康増進が期待できます。

日付は1月23日で、「一無、二少、三多」の数字「一二三」にちなんでいます。この覚えやすい語呂合わせにより、多くの人々に健康習慣の大切さを広める狙いがあります。

さらに、この取り組みを通じて、社会全体の健康意識の向上や、健康寿命の延伸にも寄与することが期待されています。ぜひこの機会に、自分の生活習慣を見直し、「一無、二少、三多」を実践してみてはいかがでしょうか。

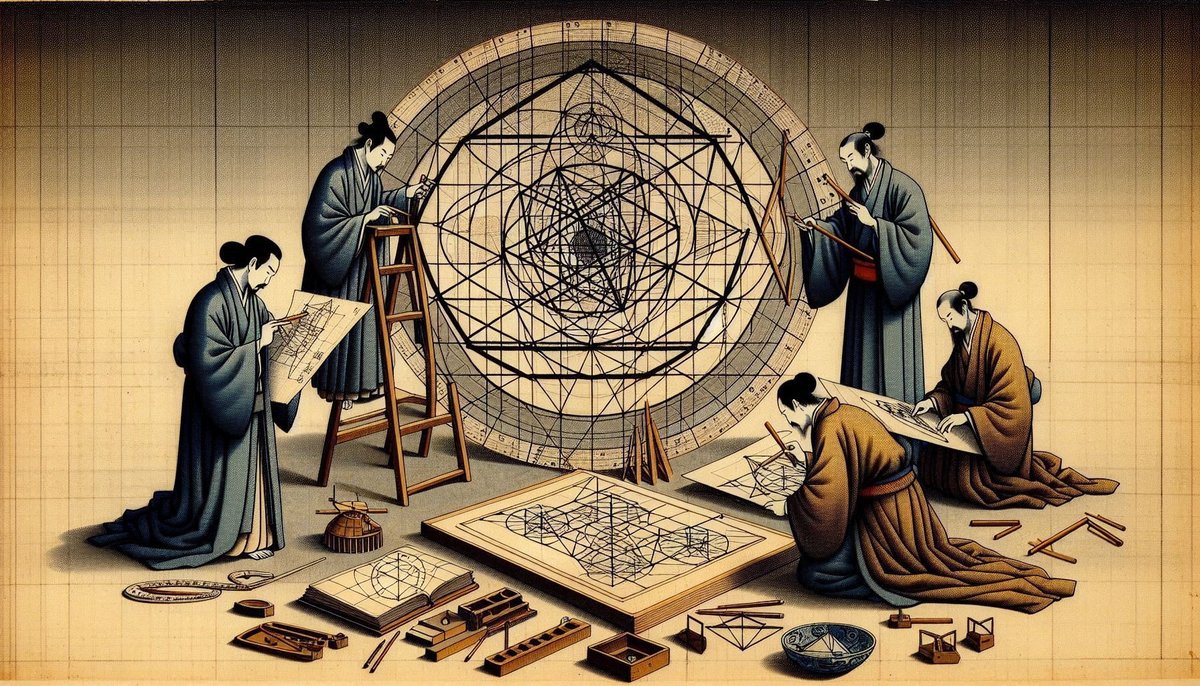

算額文化を広める日

公益財団法人日本数学検定協会が制定。

江戸時代に数学者たちが額や絵馬に数学の問題や解法を記し、神社仏閣に奉納した「算額」を現代に復興し、「数学の学びの文化」を広めることを目的としています。

日付は、1・2・3という数字の並びが、誰もが最初に親しむ数学の一歩であることから。

この取り組みによって、数学の歴史や伝統文化に触れる機会を増やし、次世代への継承を図る狙いもあります。算額は、日本独自の数学文化として世界的にも注目を集めており、その美しい図形や高度な問題は、現代の私たちにも新たな発見と興味をもたらしてくれます。

ぜひ、この機会に算額の世界に足を踏み入れ、数学の深さと楽しさを再発見してみてはいかがでしょうか。数学を通じて新たな視点や知識を得ることで、日常生活や学びの幅がさらに広がることでしょう。

アーモンドの日

カリフォルニア・アーモンド協会が制定。

手のひら一杯のアーモンド(約23粒・30g)に、美容に欠かせない強力な抗酸化作用を持つビタミンEが8.6mg含まれており、この量で一日に必要なビタミンEをまかなうことができるため、より多くの人々に美容や健康のためにアーモンドを食べてもらうことを目的としています。

さらに、アーモンドは食物繊維や良質な脂質、マグネシウムなどの栄養素も豊富に含んでおり、日常の健康維持に役立ちます。日付は「1」と「23」を組み合わせて「1日23粒」を表し、1月23日に設定されました。これは覚えやすく、毎日の習慣として取り入れやすいように考えられています。

旧暦:12月24日

六曜:大安(たいあん・だいあん)

万事大吉。特に婚礼に良い。

「大安」は「たいあん」と読み、「大いに安し=非常に穏やかで不安がない」という意味を持っており、一日を通し万事において良い運勢を期待できます。そのため、大切な取引先との商談などで日程を自由に決められるのであれば、大安の日を選ぶのもよいでしょう。

また、「泰安」が元になっているといわれており、婚礼などのお祝い事に適しています。

六曜(ろくよう・りくよう)とは、「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つの曜を指し、日にち毎に縁起の良い、悪い、を判断する考え方です。

「先勝」→「友引」→「先負」→「仏滅」→「大安」→「赤口」の順で繰り返されています。

六曜は中国から始まり、日本には鎌倉時代に伝わりました。江戸時代には縁起の良し悪しを判断するものとして広まりました。

六曜は根拠のない迷信と見なされることもありますが、日本の文化の一部として受け入れられています。

日干支:壬辰(みずのえたつ/じんしん)

日家九星:二黒土星(じこくどせい)

二十八宿:奎宿(けいしゅく)

開店、文芸開始、樹木植替えに吉。

十二直:平(たいら)

物事が平らかになる日。

旅行、婚礼、道路修理などは吉。

穴掘り、種蒔きは凶。

七十二候:欵冬華(ふきのはなさく)

七十候。「大寒」の初候。

蕗(ふき)の薹(とう)が出始める頃。

この時期は、厳しい寒さの中でもフキの花が少しずつ顔を出し始める頃です。

雪に閉ざされた大地からフキノトウが芽吹く姿は、長い冬の終わりと新しい春の訪れを感じさせてくれます。

「欵」の字は「開く」や「迎える」という意味を持ち、「冬の花が開く」という情景を表しています。まさに、冷たい土の下でじっと耐えていたフキが、その蕾を開き始める瞬間を捉えた美しい表現といえます。

古くから日本では、フキノトウは春を告げる山菜として親しまれてきました。そのほろ苦い味わいは、冬の間に溜まった体内の毒素を排出し、新しい季節に向けて身体を整える効果があるとされています。天ぷらや味噌汁、和え物など、様々な料理で楽しむことができ、食卓に春の風情を運んでくれます。

また、フキノトウにはカルシウムやカリウムなどのミネラルが豊富に含まれており、健康にも良い食材です。抗酸化作用や免疫力を高める効果も期待でき、まさに自然からの恵みと言えるでしょう。

この小さな芽吹きに込められた生命力は、厳しい環境の中でも新たな一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。忙しい日常の中で、足元に目を向けてみると、思いがけない春の兆しに出会えるかもしれません。

七十二候は、一年を七十二等分し、それぞれの季節時点に応じた自然現象や動植物の行動を短い言葉で表現し、約五日間ごとの細やかな移ろいを子細に示したものです。

雑節:冬土用

「土用」は、四季の変わり目を知らせる期間のことで、立春・立夏・立秋・立冬の直前の約18日間のことを言います。それぞれ「春土用」「夏土用」「秋土用」「冬土用」とも呼ばれています。 「冬土用」は「立春」(2月3日)前の18日間となります。

土用期間中は「陰陽道の土を司る神様、土公神(どくしん・どこうしん)が支配する期間」と考えられており、土の気が盛んになる期間として、動土、穴掘り等の土を犯す行為や殺生を慎まなければならないとされています。 各土用の最初を「土用の入り」(どようのいり)と呼ばれ、最後の日は「節分」となります。

冬土用には、「未(ひつじ)の日」に「ひ」のつく食べ物や赤い食べ物を食べると良いと言われています。「ひ」のつく食べ物としてはヒラメ、ヒラマサ、ヒジキなどがあり、赤い食べ物としてはトマト、リンゴ、イチゴなどがあります。

暦注下段:

大明日(だいみょうにち)

七箇の善日の一つ。

「天と地の道が開き、世の中の隅々まで太陽の光で照らされる日」という意味があり、「太陽の恩恵を受けて、全ての物事がうまくいく」とされる何事にも縁起のいい日。

他の凶日と重なっても忌む必要がないとも言われています。

五墓日(ごむにち)

五つの墓を意味する凶日。

この日に葬儀を行うと、墓が五つ並ぶ(五人が死ぬ日)とされています。

家造りには支障はありませんが、動土、地固め、築墓、種蒔きなど土にまつわることや、葬儀は凶とされています。

地火日(ぢかにち)

地火日とは、五行説における三つある天火・地火・人火の火気の一つで、その中でも大地の火気が激しく荒ぶっている日となっています。 地面に関連する、動土、定礎、柱建て、井戸掘り、種蒔き、築墓、葬儀などが凶となっております。

大禍日(たいかにち)

三箇の悪日の一つであり、三箇の悪日で最も悪い日。

この日に物事を始めると、後に禍の種となると言われている日。

特に建築、船旅、葬儀、仏事を忌むべき日と言われています。

暦注下段とは、暦の最下段に書かれていた日々の吉凶についての暦注のことで、単に下段とも言われています。古代中国から続く占術である農民暦が基になっています。

科学的根拠がない迷信としての要素が多く、明治時代に旧暦からグレゴリオ暦へ移行するときに政府によって禁止されましたが、当時の庶民は密かに使用し続けました。それ以前にも何度か当時の朝廷や政府によって禁止されることもありましたが、根強く残り続け、現代では自由に使用できるようになりました。それだけ庶民に強く支持されてきた暦注とも言えます。

選日:

臘日(ろうじつ・ろうにち)

「臘」(ろう)とは、「繋ぎ合わせる」という意味を持ち、新年と旧年の境目となる旧暦12月を「臘月」(ろうげつ)と呼びます。もともと「臘祭」(ろうさい)という中国の風習に由来し、年末に神々と祖先への祭祀を一緒に行う行事でした。「臘」は「猟(りょう)」にも通じ、狩猟で得た獣を祭壇に供えることで、神々への感謝と新年の豊穣を祈願したのです。

しかし、この習慣は日本には伝わらず、「臘日」は暦注の一つとして記されるにとどまりました。その吉凶には諸説あり、採用されていない暦も多く存在します。

「臘日」とされる具体的な日は以下のように複数の説があります。

丑月(ちゅうげつ)9日

小寒後の2回目の辰日

大寒に最も近い辰日

大寒後の最初の戌日

これらの日は、水気と寒気が最も強まる冬の季節であり、辰・戌・丑は五行思想において土の性質を持つ蔵干の本気が旺盛になる時期とされています。五行思想では、土は水を剋す(制御する)とされており、水の勢いが増すこの時期に、土の力で水気を抑えるために、これらの日を「臘日」と定めたのです。

小泉光保の『循環暦』でも、辰は五行で土気(蔵干の本気)であり、丑や戌も同様であると述べています。冬は水気が盛んな季節であるため、土が水を剋す関係に基づき、土気で水気を制するために「辰の日」を「臘日」とする説を唱えています。

十方暮(じっぽうぐれ)

六十干支で甲申の日から癸巳の日までの10日間いいます。この間は天地陰陽の五行が相剋の関係になり、十方の気が塞がる凶日と言われています。

結婚、相談事に凶とされる。

いいなと思ったら応援しよう!