【雑木の庭づくり#09】まずは好みの木を

変遷を辿る

建物と外構が整い、建築という器に庭を生ける時が来ました。

これまでの変遷を写真で振り返りたいと思います。

こうして変遷を辿ると、当初の荒地の状態から建築という立体物が現れることで、徐々に土地が広く、生き生きとしてきているように思います。荒れ放題だった土地が活用されることで、土地が息を吹き返してきているのでしょうか。笑

しかし、この状態では少しもの寂しい雰囲気なようにも思えます。それはおそらく、土地全体面積に対して「人工物」の占める割合が多いからではないでしょうか。特に、鉄骨造のモダンな雰囲気の建築物に加え、足元の土間、そして立ち上がり物としてタイル仕上げの門柱など、多くの建築部材が「人工物」で構成されています。「人工物」も利便性やデザイン性、あるいは洗練された雰囲気を創出するためには不可欠な要素です。しかし、それだけで構成された「場」は、なんとなく殺風景な雰囲気が漂い、その「場」がもつ本来のポテンシャルも半減してしまっているような気がします。

そこで、必要になるのが「緑」です。

「緑」の総量を増やし、#03 で書いたような理想の「雑木の庭」をつくりたいと思います。自然樹形の樹木の力を最大限に借りて、里山の風情豊かな雰囲気をつくるのが「雑木の庭」です。そのために、まずは庭のどこに、何を植えるのかを考えてみたいと思います。

植えたい木

最も植えたい木は何か———。

そう聞かれると、少し回答に困ってしまうのが、植木大好きのこの「私」です。笑

自然樹形の山採りものの木はどれも本当に美しく、植えられるならば色々な樹種を植えてみたいものです。しかし、なかなかそうもいかないもので、まずは、好みの木を抜粋していきたいと思います。(あくまでも当初の話です。現在は推しの樹種がさらに増えております。笑)。

▼アオダモ

アオダモは、北海道から九州まで日本各地に分布するモクセイ科の落葉樹です。山地に自生するアラゲアオダモの一品種で、春先に咲く花、涼しげな枝ぶり、幹に浮かぶ白点に観賞価値があるとして庭のシンボルツリーに使われます。樹皮は白っぽい灰色で、大きな剥離や皺はなく滑らかなのが特徴です。また、成長は遅いため、大木では表面に地衣類が付着して斑紋のような模様のように見えることが多いです(この模様が本当に美しい幹肌となります!)。アオダモの材にはエスクリンという物質が含まれ、表皮を剥ぐと緑色の木肌が現れます。二年目以降の切り枝を水に浸すと水が淡い青みを帯びることから「アオダモ」と名付けられました。

▼イロハモミジ

イロハモミジは、福島県以西の本州、四国及び九州に分布するムクロジ科カエデ属の落葉広葉樹です。山地から平地にかけて広く自生し、繁殖力が高いため暖地であれば里山の林内、水辺などにもよく育ちます。

葉は秋に色付きますが、環境や個体によって赤、橙、黄と微妙に異なった色合いになります(葉を裏側から眺める「裏紅葉」が本当に大好きです!)。成長が早く、巨木となりますが、一方で剪定を好まない樹種であることはあまり知られていないかもしれません。特に、夏季の強い剪定は枝枯れを引き起こす可能性が相当高いので要注意です。また、山採りもののイロハモミジは非常に綺麗な枝ぶりですが、この自然樹形をいかす剪定は難しいと言われています。中でも枝葉がが横に大きく広がった枝ぶりの幅広いイロハモミジが好みなので、好みのものを見つけに圃場に足を運びたいと思います。

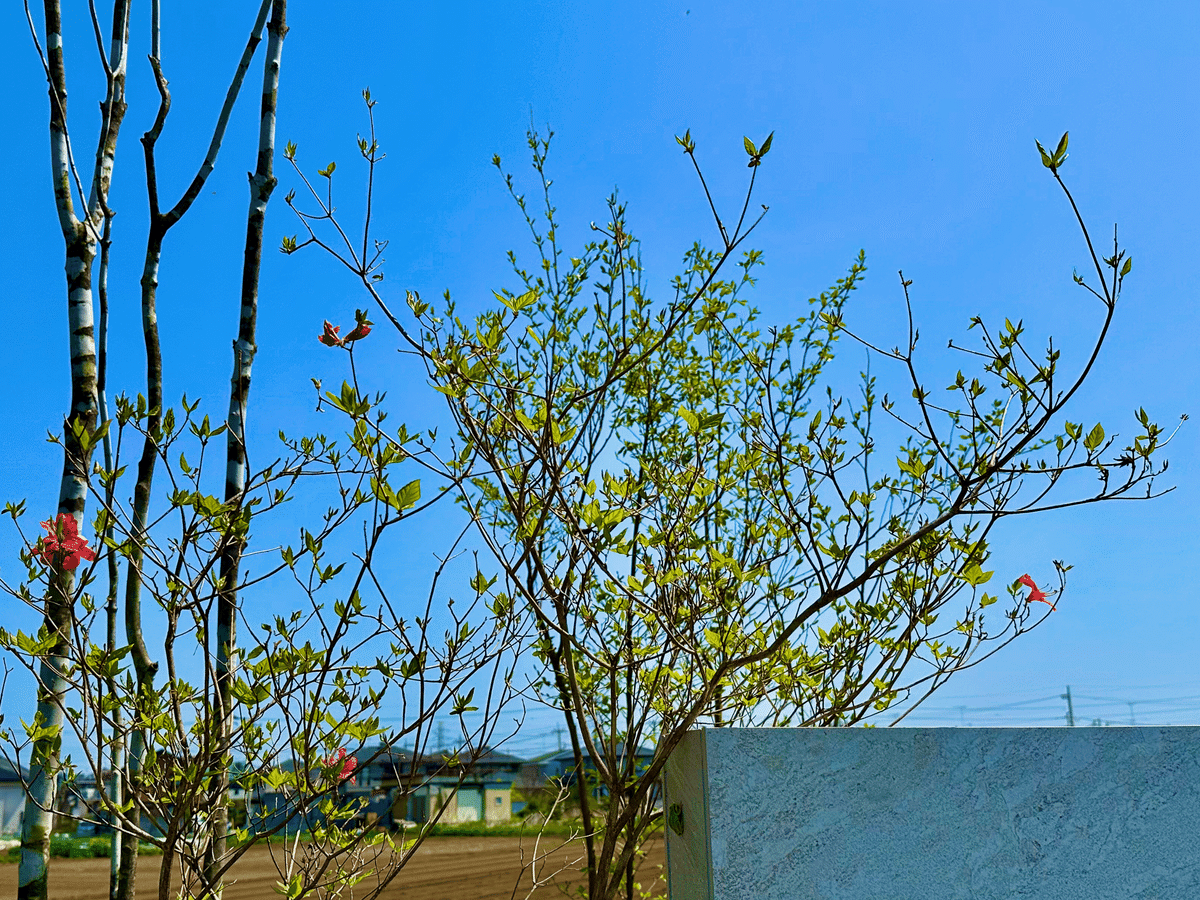

▼ヤマツツジ

ヤマツツジは、北海道南部、本州、四国及び九州に分布するツツジ科の半常緑性低木です。山野や丘陵で普通に見られる代表的なツツジであり、ツツジの仲間では最も背丈が高くなります。ヤマツツジの開花は他の落葉樹が芽吹き始める4月~5月で、枝先に2~3輪ずつ咲きます。花は漏斗型で直径は4~5センチほどになります。花先は5つに裂け、上側の裂片には斑点模様が入ります。花の色はオレンジっぽ紅色が基本ですが、他種と交配しやすく、白、紅、それらの中間色など様々なバリエーションが存在すます。(この少し遠慮がちに咲く可憐な花の姿が非常に上品な印象をみせてくれます!)。

また、ヤマツツジの幹肌もアオダモ同様、山採りものには綺麗な斑紋が生じることがあります。その姿も非常に美しく、生き生きとした自然樹形の枝の姿と相まって独特の雰囲気をつくりだしてくれます。

山採りの樹木の樹形の美しさは格別

「雑木の庭」では、「山採りの樹木」を植える、というこだわりをもっています。「山採りの樹木」とは、そのままの意味で山から下ろした天然の樹木のことです。なぜ、そのようなこだわりがあるのかというと、「山採りの樹木」には「山採りの樹木」にしかない「生き様」がみて取れるからです。

というのも、自然の中は全く同じ環境というのは珍しく、そして樹木は一個体では移動することができません。そのため、否応なしに自然の乱れの中に身を委ね、生育していくことになります。風で傾き、捻れ、突風で折れた枝というのは、その瞬間の出来事を形に変えている訳です。ある瞬間の時間性を内在していると言っても良いでしょう。そうして、樹木は苦労を重ね、唯一無二の、その場所で、時間の経過を経て獲得した姿形になるのです。何だか、人間の生き様と同じような気がします。苦労を重ねている人と話をしていると、言葉に重みがありますよね。樹木も同じだと思います。こうした「苦労」が、思わずはっとしてしまうような、何時間も見とれしまうような魅力になっているのではないでしょうか。

余分な枝、葉をつけず、日の当たる方向へ伸びるアシンメトリーな枝やうねっている幹をもつ姿が「山採りの樹木」です。極端に変形した「姿」を美しいというわけではありませんが、変形したことにはその理由が必ずあるという「事実」が、その樹形に現れていることに他なりません。この「事実」を内包していることが「美しい」と言えるのだと思います。ですから、ランダムな気象条件に抗った事実を内包している樹木の形は、「ランダム性を内包した美」と言えるのでしょう。

一方で「畑もの」は栄養をたっぷりとり、ちゃんと日を浴びるため、すくすくと枝をたくさんつけ、まっすぐ整って育ちます。樹形が整っているため、少し面白みに欠けるかもしれません。その点、「山採りの樹木」は樹形が天然木らしく様々なかたちとなるので存在感があり、面白みを感じます。ですから、そういった木々の「いのち」を感じたいと思い「山採りの樹木」というこだわりを大切にしようと思いました。

さて、正直、他にも植えたい樹種は本当にたくさんあります!

クロモジ、ミツバツツジ、ドウダンツツジ、エゴノキ、カツラ、ソヨゴ、ヤマボウシ、ナツハゼ、オトコヨウゾメ、アオキ、ヒサカキ、、、、、、書き出したらキリがないですね。笑

しかし、限られた庭面積と何より「予算」!!しっかりと植える目的や用途、意図などを吟味して植栽計画を練りたいと思います。