スパイダー討論が最高すぎる理由

スパイダー討論とは、最高の授業という本で紹介されています。この本は、海外で注目を集めている教育書を教育界で有名な吉田新一郎さんが翻訳した著書です。今回は、この本を元に1年間実践して分かった間違いなくおすすめできる理由と超絶便利なアプリをご紹介します。

この本の結論は、ズバリ

”スパイダー討論は教室を変える”というこのサブタイトルにつきます。

スパイダー討論とは

スパイダー討論とは、1つのテーマについてみんなで話し合う活動のことです。

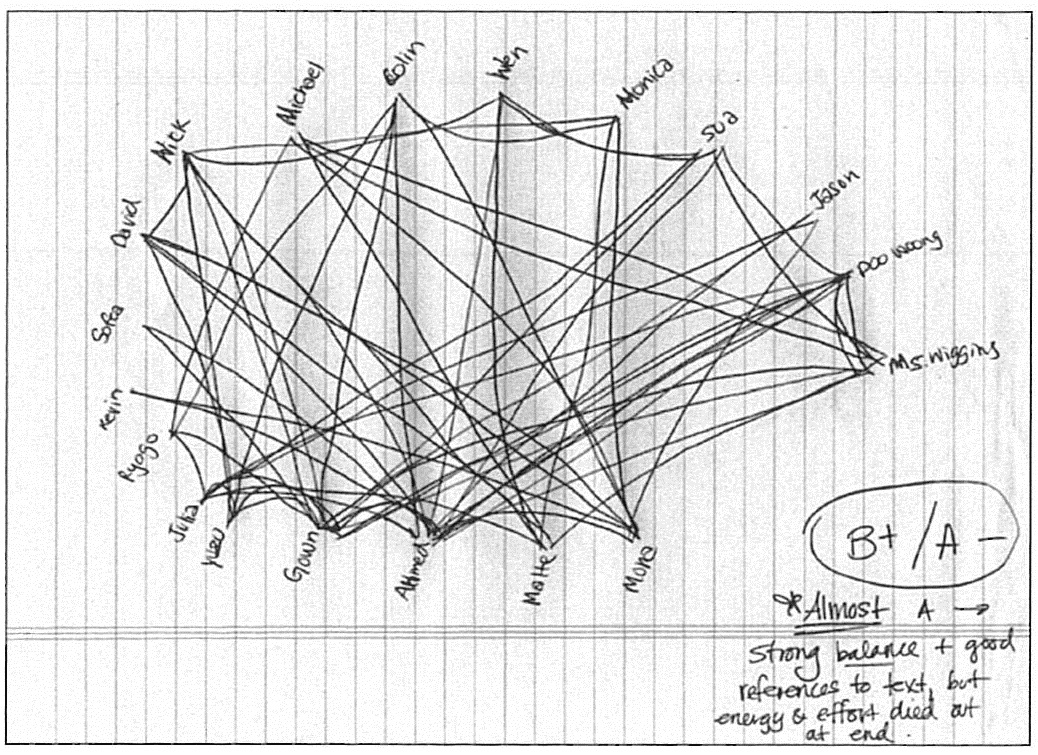

発言者をつなげていくと下の図のようなクモの巣みたいな形ができることからスパイダー討論と名付けられています。

ここで、アンテナの高い先生は、ん?それって、最近話題の「クラス会議」と同じじゃないの?と思われたかもしれません。

1つのテーマについてサークルを作って話し合うという点は同じですが、スパイダー討論のポイントは、ルーブリックにあります。設定したルーブリックに従って、必ず毎回振り返りを行い、児童自らが評価する。ここがスパイダー討論の醍醐味です。

ルーブリックは大まかに、

・発表の機会が均等であったか

・互いの意見を尊重できたか

・話し合いによって課題の解決や深まりがあったか

の3つに分けられます。

細かい設定を知りたい方は、以下のサイトをご覧ください。

ルーブリックを設定すると何がいいのか。

それは、『授業は自分たちで創るものだ』というマインドセットを作ることができることです。

子どもたちの多くは『授業というのは、先生が分かりやすく教えてくれるもの』そういう受け身的なマインドセットを持っています。そしてこのマインドセットを変えるのに効果的なのが、ルーブリックによる自己評価です。

設定したルーブリックを元に、自分たちで話し合い活動を評価することで、自分ごととして振り返り、改善しようと考え始めます。

『授業は自分たちで創るもの』このマインドセットを作ることがルーブリックの大きな意味合いであり、このスパイダー討論の最大の効果だと思います。

ここまで

・話し合い活動を記録してスパイダー風のメモを作る。

・話し合い活動が終わったら児童自ら評価する。

この2点はお分かり頂けたと思います。ここからは、それは分かったけど、ルーブリックとか難しいし、評価なんて子どもにできるの?という方に超簡単なズボラな私がアレンジしたスパイダー討論のやり方をご紹介します。

少し長くなりますので、今回は、超絶おすすめのアプリを、次回は具体的な実践についてご紹介します。

超絶便利なアプリの紹介

そのアプリというのは「Equity Maps」というアプリです。

全て英語ですし、有料ですし、超怪しくて、普通は絶対スルーするアプリなんですが、実はこの本の中にも紹介されていて、使ってみたら驚くほど優秀すぎるアプリだったんです。あまり知られていないので、これだけでも知ってもらえたら嬉しいです。

このアプリの凄いところは5つあります。

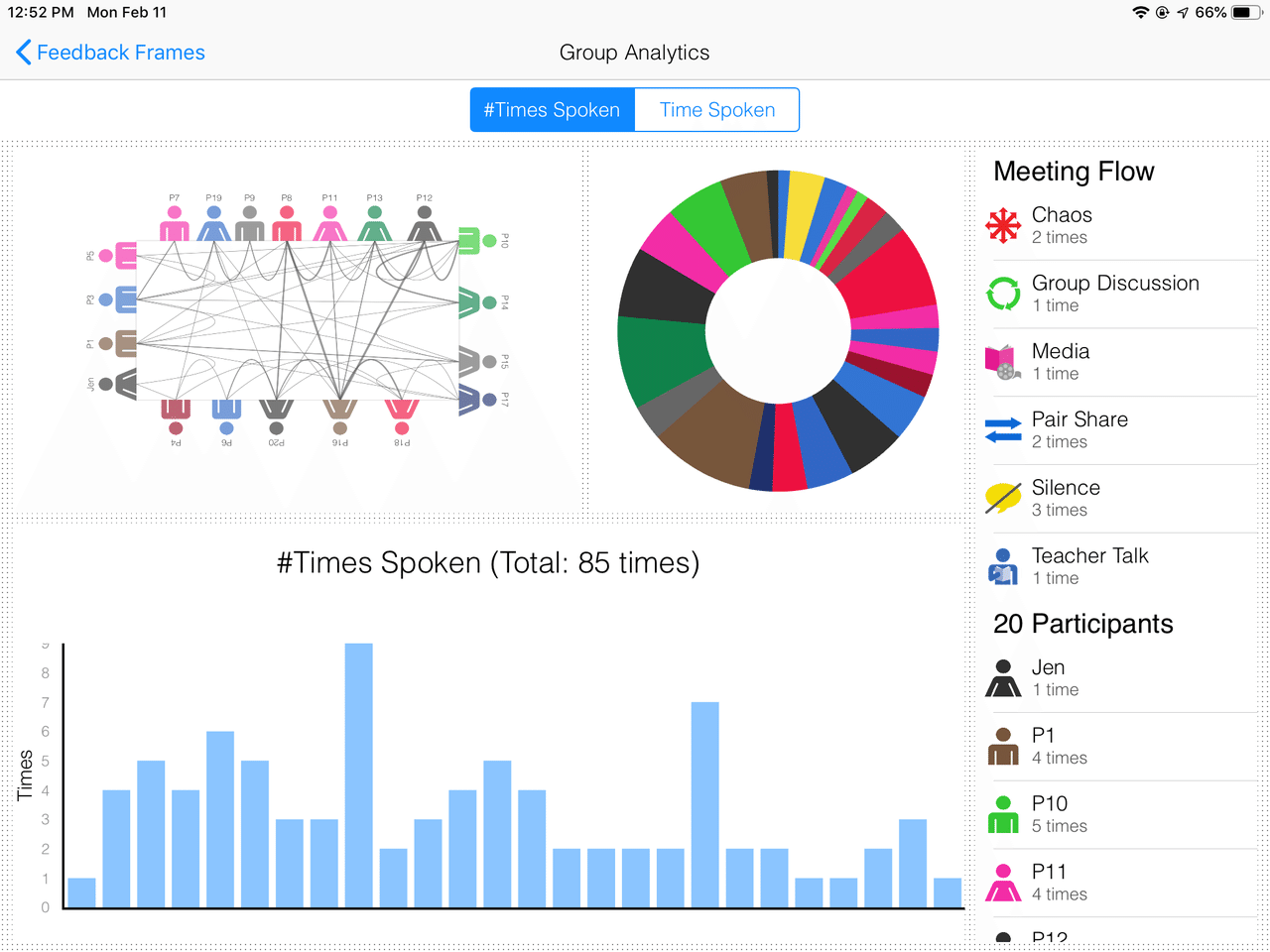

①座席が自由に作れ、紙を用意しなくてもスパイダー討論が始められる。

②録音機能があり、発言を振り返ることができる。

③評価の記録も同時にできる。

④発表の回数、発表時間などがデータ化され可視化できる。

⑤話し合い活動の評価をAIが判定してくれる。

こんな5つの機能を備えたとんでもないアプリなんです。

ここからは、もう少し詳しくご紹介します。

まず、③の機能は、さらに有料オプションになるのですが、A深い質問、B質問、C聞き返しなど自由に設定することができ、今の発言はAとかこれはCとか、その場でカテゴリーに分けながら評価をつけていくことが可能です。

そうすることでレポートを振り返った時、この子はCばかりだから、質問の質を高めるような指導をしよう。というような指導のポイントが明確になります。

④は以下のようなグラフで示されます。

この図を話し合い活動後に示すことで、自分の発言回数は少ないなとか、今回は話しすぎたなというように児童自らが気づくことができます。つまり。メタ認知をすることができるのです。

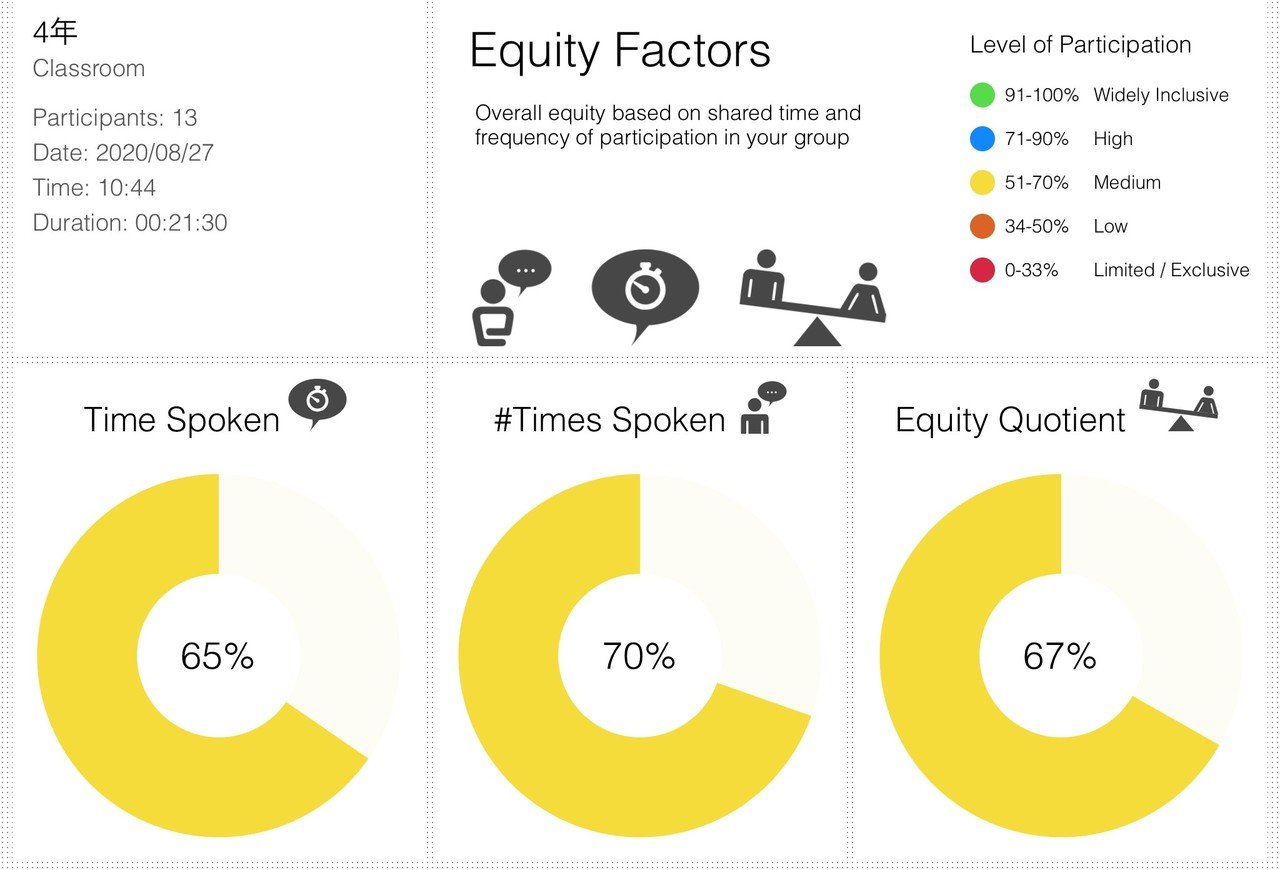

⑤のAIによる評価は、④のグラフの結果からバランスを評価します。全員が均等に話せている方がもちろん評価(色)は高くなります。この評価はかなり厳しく、イエローに行くだけでもかなり高いレベルです。

実際の授業では、このバランス評価とルーブリックを元に、今日の話し合い活動を振り返り、A〜Eまでの5段階で評価させています。そして最終的にクラスの全体の平均値をその日の話し合いの評価として記録しています。

このように、アプリを使うことで時間や回数、そのバランスが可視化されるので、児童でも根拠を明確にしながら評価をすることができるのです。

そして、このサイクルを繰り返す中で、授業は自分たちで創るものだというマインドセットができ、受け身ではなく主体的な話し合いへと変容していきます。先生が授業を作るのではなく、子どもたち自らが授業を創る。これがこのスパイダー討論をおすすめする理由です。

最後に

このアプリはスパイダー討論をする以外にも研究授業の記録にもおすすめです。

このアプリで授業記録を取れば、教師や児童の発言を音声で記録することができますし、教師の話した回数や時間も可視化することができます。

事後研の話し合いの論点を明確にしてくれるツールとして非常に使えるアイテムだと思います。

さて今回は、スパイダー討論の紹介とアプリの紹介をしました。

次回は、実際に公立の小学校で行ったスパイダー討論を応用した実践を紹介したいと思います。

それでは、またお会いしましょう。