バスケットボールの定理 【第6部】 〜新しい目、あるいは感情の力について〜

彼は、嵐吹き荒れるこの現実の世界から目を背け、ぼんやりした「像」のうちに逃げ込もうとする者の足をとめ、勇気を奮うよう促す。そして、嵐に翻弄される者に呼びかけ、周囲をよく見渡すようにーー見ているはずなのに見えていないものに対して展望を開くようにーーと励まし、再び歩き出すきっかけを与えるのである。

彼はある箇所で、「私は実際、世界の片隅に散らばっている友のために書いている」と綴った。彼の遺した著作が世界中で読まれ続けていることは、その友がーーともに嵐に立つ者がーー、彼が思っていたであろうよりも遥かに多く、世界の隅々にいることを物語っている。

ー古田徹也

コーチングフィロソフィーの転回点

恩塚亨のコーチ人生を振り返ったときに、2020年は特筆すべき年である。この年を境に恩塚のコーチキャリアは前期と後期に分けられると、とりあえずは言うことができる。(もちろん今後また大きな転換を迎え、最終的にそのキャリアが前期と中期と後期に分けられるといった可能性は残されているが、とりあえず現時点では)

後期の恩塚は前期とはまったく異なるコーチ観に基づいたまったく異なる指導を模索し続けている。それほど大きな断絶が2020年にある。この年にいったい何があったのか……。

2020年と聞いてまず真っ先に思い浮かぶのがコロナ禍である。SARS-CoV-2、あるいは新型コロナウイルスと呼ばれるこの病原体は多くの人の人生を変えたが、恩塚もその影響を強く受けた。したがって、彼もコロナ禍によって人生が変わったうちのひとりと言うことも可能ではある。だがもちろん、事態はその一言で片付けられるほど単純なものではない……。

少し先を急ぎすぎた。2020年の彼の転回を見る前に、まずは2019年から始めよう。

青い目の侍

2019年2月、ペンシルベニア州ビラノバ

再び”一流”との出会いを求めて、恩塚は渡米していた。

今回彼が会いに来たのは、ビラノバ大学ワイルドキャッツ男子バスケットボール部のヘッドコーチ、ジェイ・ライトだった。

ビラノバ大での21シーズンにおいて、彼は16回のNCAAトーナメント出場、4回のファイナル4進出、2回の全米チャンピオンに輝き、2005年のユニバーシアードではアメリカ代表のヘッドコーチを務め、全勝優勝に導いている。そしてコーチKと同様、2021年にバスケットボールの殿堂入りを果たした。

恩塚が受けたライトの印象は”情熱的”だった。試合前に映画『ラスト サムライ』を見せて選手たちの士気を高めるというライトは「サムライスピリットだよ」と言うと、恩塚にこう尋ねた。

「私は刀の上で死ねるが、君はどうだ?」

この冗談とも本気ともつかない問いかけにライトの、あるいはこう言ってよければアメリカのバスケットコーチの本質が表れている。

すなわち、彼らは時にバスケットボールの試合に命を張るのだ。

ライトは自著にこう書いている。

どんな代償を払うこともいとわず、最後まで進んで(willingness)戦い抜くサムライの姿勢は私にインスピレーションを与えてくれる。

一方、恩塚にインスピレーションを与えたのは、ライトが言った次の言葉だった。

「私たちはナンバープレーを教えてるんじゃない。バスケットボールを教えてるんだ」

これまで自分はスキルや戦術にフォーカスしすぎていたかもしれない。

ライトの言葉を聞いて恩塚は思った。

今後レベルアップしていくためには、バスケットボールとはどんな競技か。競技そのものに目を向けていく必要がある……。

これは20世紀初頭の偉大な小説家の言葉だが、多くの示唆に富んでいる。

恩塚はこれまで様々な高校や大学、ときにNBAチームの練習場にまで出かけて行ってスキルや戦術を学ぼうとしてきた。けれども、バスケットボールに新しい発見をもたらすのは、新しいスキルや戦術を探すことではなく、この競技を新しい目で見るということなのかもしれない。

弱者の兵法

鈴木良和がW杯での男子日本代表の敗因を「個の打開力の不足」と分析し、個人の能力を高めるために育成環境の改善に取り組んでいたのに対し、個人の能力差をチームの戦い方によって埋めようとしていたのが恩塚だった。

恩塚がヘッドコーチを務める東京医療保健大学ウィザーズは新興チームゆえに有力選手のリクルートに苦労し、当時のチームには強豪校相手に1対1で勝てる選手はせいぜい一人くらいしかいなかった。だが能力に秀でた選手がいなくともチームとして勝つことはできる。そのために恩塚が授けた策が、今やウィザーズの”お家芸”とも言える、頻繁に選手交代を行いながら常にフレッシュな戦力を投入し続けるプレースタイルだった。

「うちの選手たちは疲れてしまうとパフォーマンスが出せません。常に100%でプレイしなければ、選手個々は能力の差があるのでなかなか勝てない」

恩塚はそのプレースタイルの理由をこう述べる。

「相手の80%とうちの100%が同じレベルだと、常に100%でぶつかり続けないと勝てない」

それは、彼我の戦力差を冷静に見きわめた上で強者に対して勝負を挑む”弱者の兵法”だった。

だが同時に「特殊なことはしない」とも恩塚は言う。

昔は自分たちが強豪チーム相手に”番狂わせ”を起こすための苦肉の策として、相手が面食らうような”奇策”を試したこともあった。

しかし、日本代表チームでの経験で恩塚が感じたこと。それは、オリンピックでもワールドカップでも、結局、「魔法はない」ということだった。

自分たちがやろうとしていることをきちんと理解して、ゲームの中で適応して正しく遂行する。それをよりエネルギッシュに最初から最後まで出し切れた方が勝つ。恩塚がたどり着いた結論は、とてもシンプルなものだった。

勝負が決まる瞬間、あと一歩走れるか、あとひと伸び手を伸ばせるか、それが勝敗を分ける。そのために重要なのが練習での”追い込み”だった。

「試合より練習の方がきつかった」

選手にそう言わせたら”勝ち”だ。

日本一(へ)の練習

「日本一きつい練習」

いつしかチーム内ではそんな言葉が囁かれるようになった。

いわく、Wリーグのチームに練習参加した先輩が「大学の練習の方がきつかった」と言っていた。

いわく、日本一きつい練習をしているのだから、絶対に日本一になれる……。それは自分たちに自信を持たせるための言葉でもあった。

“No pain, no gain”(痛みなくして得るものなし)

それが恩塚の指導哲学だった。

「苦しさを乗り越え、他の人がしない努力をした者だけが成功する」

そう彼は信じていた。

2018年、東京医療保健大はその言葉通り、2年連続で日本一になる。

そして2019年、インカレ2連覇中も主力として活躍し、この年に最上級生になった学年は、”最強世代”と呼ばれた。

後に揃ってWリーグ入りする、永田萌絵、岡田英里、平末明日香、藤本愛妃らのことだ。

彼女たちは口を揃えて、体育館の雰囲気はいつもピリピリしていた、と語っている。そしてそれは彼女たちが入学したときからそうだった、と。

藤本は入学後最初の練習で、あまりの練習のきつさに、この先ついていけるか不安になったと言う。

しかし、藤本の身体能力の高さに驚いた恩塚は、インカレ初優勝の立役者、津村ゆり子にしたのと同じ指導を藤本にも施した。

「一緒にユニバを目指そう」

恩塚は1年生の藤本にそう言ってハッパをかけたのだ。

第4部で、恩塚から同じことを言われた津村が、ユニバーシアードの存在を知らなかったためにポカンとしていたというエピソードを紹介したが、この時の藤本の反応も、さすが津村の後輩というべきものだった。

「一緒にユニバを目指そう」

恩塚に言われた藤本は、心の中でこう思ったのだ。

「USJ(ユニバーサルスタジオジャパン)のことかな?」

最強世代の遺産

2017年、大学2年になった藤本は津村とともにユニバーシアード代表に選ばれる。

一方、2018年のアジア競技大会で日本代表に選出される永田は、この時点ではまだポテンシャルを秘めているだけの選手で、チーム内でのプレータイムも多くはもらえていなかった。しかし、その後彼女は急成長し、3・4年時にインカレで2年連続MVPを受賞することになる。高校時代に全国大会未出場の永田がインカレMVP、アジア競技大会代表、そして3×3 U23ワールドカップ2019で金メダルを獲得するなど、瞬く間に階段を駆け上がっていく姿は、やはり津村のシンデレラストーリーをなぞるようであり、高校時代に実績のない選手を獲ってきて、世代別の代表やWリーグに次々と送り込んでいくさまは、もはや東京医療保健大の”もう一つのお家芸”とも言えるものだった。

2019年12月、東京都世田谷区

そのとき恩塚は歓喜の輪の中にいた。

「スリーピート(three-peat)」

1988年にロサンゼルス・レイカーズの選手だったバイロン・スコットが考案したと言われるこの造語は、アメリカのスポーツ界で3連覇を意味する。しかし、スリーピートを目指したレイカーズが1989年にそれに失敗し、その後今日までNBAでスリーピートを成し遂げたのはブルズとレイカーズの2チームのみ(レイカーズは2000年代に入りコービーとシャックのコンビによってようやく10年越しの夢を叶えた)ということからも、3連覇の難しさは推して知るべしだ。

そんな偉業をウィザーズの最強世代たちはやり遂げた。

インカレ3連覇。

それは、2003年に日体大が達成して以来、実に16年ぶりの快挙だった。

だが、迎えた表彰式、歓喜に沸く最強世代の先輩たちを横目に、東京医療保健大の下級生たちは、喜びよりも不安の大きさにすでに押しつぶされそうだった。このチームからスターターの4年生4人が抜ける。4年生が偉大だった分、残された自分たちは経験が少ない……。

「私たちは来年、またこの舞台に立てるだろうか?」

それは最初、小さな綻びにすぎなかった。チャンピオンチームゆえの不安、伝統校ではないがゆえの脆さ……。それが、後にチームを飲み込む嵐を呼び寄せることになるとは、そこにいた誰もが知るはずもなかった……。

新チームの違和感

2020年、最強世代が抜けた後の新チーム発足にあたり恩塚が立てた目標、それが、「選手個々がバスケットボールの原則を理解し、適切な状況判断をできるようになること」だった。

「選手自身が、その時その時の状況に応じて、自分で考えて適切なプレーを選択できるようにさせる」それをなによりも優先すべきチームの課題と位置付け、この取り組みによって、選手たちの経験不足を補っていこうと彼は考えていた。

それはまた、ビラノバ大のジェイ・ライトが言った「私たちはバスケットボールを教えてるんだ」という言葉の彼なりの解釈であり、元サッカー日本代表監督・岡田武史の著書『岡田メソッド』を読み込んだ結果でもあった。

4年生になった赤木里帆(現・富士通レッドウェーブ)は、昨年のインカレ表彰式で4連覇へのプレッシャーと不安をひしひしと感じたのを覚えていた。最上級生になったものの彼女にはあの偉大な先輩たちのようにチームを引っ張っていく自信はない。

彼女は新チームの中で前年のインカレ決勝に出場した数少ない選手の一人だったが、その試合でフリースローによる1点しか奪えなかった。しかも新チームではバスケ人生ではじめてポイントガードを任されることになる。自信なんて持てるわけがなかった。

「戦力ダウン」と言われた新チームでも、あくまでも恩塚たちの目標は高く、”インカレ優勝=日本一”を掲げていた。そして恩塚の選手を”追い込む”指導は、よりいっそう厳しさを増していった。

それは肉体面での過酷さのみならず、頭脳面でも同様だった。

徹底的にロジカルな指導。

こういうスキル、こういう戦術を使えばこういう展開になる。「勝ちたかったら、これをやれ」

コーチになって20年弱、彼が国内外の一流コーチから学んできたバスケット理論には有無を言わさぬ説得力があり、彼は圧倒的に”正しかった”。

だが、恩塚は徐々にチーム内で微妙な違和感を感じ始める。最初にそれに気がついたのは、新型コロナウイルスの影響でチームとしての活動ができなかった時期のことだった。

体調管理の報告を義務付けていたにもかかわらず、それを怠る選手が何名かいた。それに対してかなり”厳しく”注意すると人間関係が少しぎくしゃくするようになった。恩塚が注意したのは選手自身の健康、大げさに言えば命に関わる問題だ。なぜそれで選手たちから不平が出るのか、恩塚には理解できなかった。

また、赤木のプレーも恩塚が理解できないことの一つだった。

試合中、クローズアウト(カウンターの1対1)が発生した局面では、オフェンスが有利な状況にあるので、ドライブを仕掛けて攻めろ。

恩塚は赤木にそう何度も説明してきた。

そうすれば、期待値の高いシュートが生まれ、試合に勝利する確率も高まる。

「クローズアウトの局面ではオフェンスが有利である」

それはバスケットボールの”原理”であり、従って、

「クローズアウトの局面では攻める」

それは、今さら証明してみせるまでもない自明の”原則”だった。

ところが何度言っても、赤木はクローズアウト局面でドライブではなくパスを選択してしまう。恩塚には彼女の行動が理解できなかった。”論理的に”彼女の行動は間違っている。それは、インカレ決勝での「1得点」という結果で彼女自身わかっているはずではないか……。

同じことの繰り返しだった。恩塚は再び、なぜクローズアウトに対してドライブを選択しなければならないのかを赤木に理詰めで説明することになるのだ。

恩塚は深い徒労の中にいた。

「選手個々がバスケットボールの原則を理解し、その時その時の状況に応じて、自分で考えて適切なプレーを選択できるようなる」

その目標を掲げてスタートした新チーム。

恩塚は選手たちにバスケットボールの原理原則を叩き込み、各局面における適切な選択肢を与えていった。だがーー、

「言わないとやらないし、やったとしてもそれしかやらない」

それは恩塚の理想とはほど遠かった。

当然と言えば当然と言える。恩塚が感じていた課題は、鈴木が男子日本代表のトップから育成年代までを貫く課題とみなし、育成の環境を変えないと変わらないと考えていたものと、ほとんど同じだった。

この頃から恩塚は指導中にある種の苦しさを感じるようになる。

選手たちへの不満が募れば募るほど、その苦しさは増していくように恩塚には感じられた……。

苦しいのは選手も同様だった。

新チームはインカレ3連覇をなしとげた去年のチームとはまったく別のチームだった。そして対戦相手はチャンピオンチームを倒そうといつも全力で挑んでくる。赤木ら最上級生の不安は下級生たちへ伝播し、自分たちのプレーがうまくいかなくなると歯止めがきかずにチームの雰囲気まで悪くなってしまうのを彼女たちはどうしようもなかった。

バスケットボールの公理

この時期、恩塚には、のちの決定的な転回のきっかけとなる重要な気づきがあった。それは選手たちに感じていた違和感の正体をつきとめていく過程で起きた。彼はバスケットボールという競技において、最も単純で基底を成す公理ともいうべきものを自分が忘れていたことに気づいたのだ。

バスケットボールは人間がやるスポーツである。

それは、あまりにも当たり前すぎるがゆえに見落とされがちなことだった。

恩塚の与える戦術を忠実に遂行できるロボットの試合、あるいは「NBA 2K」のようなゲームであれば、彼は百戦百勝できるのかもしれない。けれども、人間はコントローラーで動かすようには動いてくれない。

体調管理の報告を怠ったことを叱れば反発し、自信のない局面ではパスを選択してしまう。それが人間である。

恩塚はこれまでのコーチ人生において、バスケットボールを理解しようと努めてきた。だが、人間を理解しようとはしてこなかった。

新型コロナウイルスの感染拡大で、大学の練習が中止となり、女子日本代表が出場予定だった東京五輪も延期となったことで時間に余裕ができたこの時期、恩塚は心理学や社会学、脳科学など、人間に対する理解を深めるための本を読み漁った。

そして次第に自分の指導法に対する疑いが、恩塚の中で芽生え始める。

具体的には、選手たちを厳しく怒るコーチングへの疑いだった。

恩塚は恐怖で選手を支配する指導者だった。

体育館のピリピリとした空気は、彼が意図して作ったものだ。

恩塚に怒られないためにその場しのぎで言われたことをやっていたと告白した選手もいたし、1年生の時からインカレ決勝でプレータイムをもらえるような選手でも、ミスしたら交代させられるんじゃないかと試合では恩塚の視線に常に怯えながらプレーしていた。

恩塚にとって、そのピリピリした雰囲気は当たり前のものだった。

彼が経験してきた部活動はそういうものだったし、彼が見てきた強いチームも、みな厳しい指導のもとで選手の強い気持ちを養っていたからだ。

選手に厳しく言えるのがいいコーチであり、選手を怒れるのは選手たちへの愛情があるからだ。恩塚はそう思い込んでいた。

怒らない指導では勝てない。怒らなければ選手たちの気が引き締まらない。怒らなければ同じミスを繰り返す。怒らなければ他の選手に示しがつかない。うんぬんかんぬん……。

だが、本当にそうだろうか?

もしそれが正しいのだとしたら、自分が感じているこの苦しさの正体はいったいなんだ?

恩塚の人間に対する探究が深まれば深まるほど、彼の疑念は増すばかりだった。

かつて、自分は人には見えない嵐の中に立っているようなものだと表現した哲学者が、こう書いていた。

人生が耐えがたくなると、状況が変化することを人は思い描く。だが、最も大切で有効なのは、自分の態度を変えることだ。しかし、我々はこのことをほとんど思いつかない。そう決心するのは極めて難しい。

成功していればいるほど、変化することへの恐怖は大きい。

折しもインカレ3連覇中の恩塚は、この時まだ、自分がこれまで成功してきた従来の指導法にしがみつき、離れることができなかった。

あの日が来るまでは……。

勝利の後で

2020年9月、栃木県小山市

その日、ウィザーズは関東大学女子バスケットボールリーグの日体大戦を戦っていた。

恩塚は試合中ずっと、いら立っているように見えた。そして終始コートサイドから選手へ檄を飛ばし続けていた。

それは第4クォーター、日体大のオフェンスの最中に起きた。

恩塚には相手選手のドリブルがダブルドリブルに見えた。彼は思わず声を荒げた。

「持ってるよ!」

それでも相手選手のドリブルは止まらない。

恩塚のいら立った大声が再びコートに響いた。

「持ってるよ!!」

その瞬間、レフェリーの笛が鳴った。

「テクニカルファウル!」

その笛は恩塚の威圧的な抗議に対して吹かれたものだった……。

試合は10点差でウィザーズが競り勝った。

だが試合終了の瞬間、恩塚はもちろん、コート上の選手たちにも誰一人として笑顔はなかった……。

試合後のウィザーズはとても試合に勝ったチームには見えなかった。それもそのはずで、この時期、彼女たちの心の多くを占めていたのは、バスケットをプレーする楽しさよりも、試合に勝たなければいけないという”義務感”だった。

恩塚は自分にテクニカルを吹いたレフェリーのもとへ歩み寄って会話しながら、遠くから選手たちを見つめていた。暗く疲れ切った表情で、言葉少なに会場を後にする彼女たちの姿を……。

情熱の行き先

「なんのためにバスケットをやっている?」

東京医療保健大にバスケ部を創部して14年、チームは信じられないほど強くなった。しかし、いつからかチームには優勝が義務付けられ、いつの間にかウィザーズは勝利を至上命題とするチームになっていた。

それでも恩塚は、選手たちのためにその情熱を注いできた。

勝利も日本一も選手たちの願いだったはずだ。

「選手のためにベストを尽くす」

それはコーチになって以来、彼がずっと一番大切にしようと誓ってきたことだった。

自分は選手のために身を削っている。

ずっとそう思い込んでいた。

ところが現実は……。

勝ったのに喜べないチーム。

プレーしていても楽しそうじゃない選手たち。

常にいら立っているコーチ。

それが彼の目の前にある現実だった。

恩塚の想いは彼女たちに届いてすらいない……。

どこかで、ずれた……。

試合の後、ある問いがずっと恩塚の頭から離れなかった。

「なんのためにバスケットをやっている?」

繰り返し幾度も同じ問いが、彼の脳裏に浮かんでは消えた。

限界かもな……。

恩塚は認めざるをえなかった。

もう”このまま”ではいられない……。

こうして彼は、”再び”生まれ変わった。

怒らないコーチ

最初にウィザーズの選手たちが感じたのは違和感だった。

笑顔の恩塚への違和感。怒らない恩塚への違和感……。

彼女たちは体育館で笑顔を見せる恩塚に戸惑いを隠せなかった。

怒らない恩塚に対し、何か”裏”があるんじゃないかと勘ぐった。

あるいは、いつか元に戻り、また急に怒り出すんじゃないかと怯えた。

この間、恩塚も葛藤していた。

ついカッとなってしまう自分を抑え込み、選手たちに声をかける前に、その声かけは「選手を思い通りに支配するために」言おうとしていないか自問してから、声をかけるように努めた。

最初はそれがうまくできないこともあった。人はそう簡単には変われない。少しずつ”トレーニング”を積むことで、彼の選手に対する声かけは変わっていった。

2週間後ーー。

選手たちの恩塚に対する違和感がようやく消えた頃、彼女たちは次のことを理解した。

恩塚は変わったのだということ。

そして、人は変われるのだということ。

その時、いつの間にか彼女たち自身もまた、変わろうとし始めていた……。

後期恩塚の(指導)哲学

恩塚の何が変わったのか?

まず恩塚は、「なんのためにバスケットをやっているのか?」この問いから全てを始めた。

その答えをブレない指針として持っておけば、この先もう迷うことはないと考えたのだ。

彼の解答はこうだ。

私たちはバスケットを通じて人生をより良くしていく、自身を成長させることを目標とする。

彼のインタビューから引用する。

「バスケのために人生があるのではなく、素晴らしい人生を生きるためにバスケがあるんです。そしてそう考えた方が実は頑張れる。これまでずっと『頑張らせるのが指導』だと思っていましたが、選手が自分から頑張りたくなるようにサポートする方が、お互いに幸せだと気づいたのです」

コーチが「頑張らせよう」(やらせよう)とすると、選手は逆に頑張らなくなる(やらなくなる)という逆説。これが後期恩塚が到達した認識だった。

では、どんなときに人は「頑張りたくなる」のか? どんなときに自分を成長させることができるのか?

ここでこの年、恩塚が学んできた心理学や脳科学の知見が役に立つ。

1 ワクワクすると人は集中力や意欲が高まる。

1.1 目標に対してワクワクできるかが重要である。

1.2 頑張れないのはその人の意志が弱いからではなく、ワクワクしていないからである。

2 ワクワクした気持ちになるのは、人が「なりたい自分」を思い描いているときである。

この論理の道筋をたどることにより、恩塚は、怒ることで選手をコントロールしようとする代わりに、こう声をかけることにしたのだ。

「なりたい自分になろう」

新しい目

そして、生まれ変わった恩塚が”新しい目”で見たときに、今まで”見ていたはずなのに見えていなかったもの”が見えてくる。

恩塚は、「一流のコーチや職人は、だいたい不機嫌である」という先入見を持っていた。先入見というのは排除するのが難しい。

しかし、彼が手に入れた新しい視点から見ると、違った捉え方ができる。

不機嫌な人と一緒にいたいと思う人はいないのでは?

しかも不機嫌なとき、人はいいパフォーマンスを発揮できない。それは脳科学の実験結果を使って、イライラしていると脳の視覚野のパフォーマンスが50%落ちるからと説明することもできるが、それ以前に選手やレフェリーに不満を持っている状態ではいいパフォーマンスが出せないというのは恩塚の実体験から明らかなことのはずだった。

だが、先入見にとらわれていた恩塚には、その目の前の事実が”見えていなかった”。「自分もぎりぎりで頑張っているのだから、不機嫌でもしょうがない」そう思っていた。

今は違う。

「選手を幸せにするためにはまずコーチ自身が幸せになる必要があり、ワクワクしているコーチと一緒にいるからこそ、影響を受けて選手たちもワクワクできる」

バスケットを通じて人生をより良くしていくことを目指す彼の新しいコーチ観である。

恩塚の周りには、それまでの厳しさを緩めてしまったら勝てなくなるよ、と彼に助言する人もいた。

けれども新しい目を手に入れた彼が、もう元の恩塚に戻ることはあり得なかった。

彼女たちの証言

そんな恩塚を見て、選手たちも変わっていった。

「今まで、練習はきついと思ったことしかなかったけれど、今ではきつい練習ですら楽しいと思える」とキャプテンが語れば、以前はやらないと恩塚に怒られるという気持ちで練習に取り組んでいたのが「なりたい自分になるために練習しよう」という前向きな気持ちに変われたと話す選手もいた。

赤木は「なりたい自分になろう」という恩塚の声かけに対し、「レブロン・ジェームズになる」と宣言し、携帯の待ち受け画面もレブロンの画像に変えた。そして先回りして言えば、彼女はこの年のインカレで、まるでレブロンのような大活躍を見せることになる。

練習中の恩塚自身の楽しそうな姿が、選手たちの変化を後押ししたことも彼女たちが語る言葉から明らかだった。

しかし、彼女たちの証言の中で私がもっとも感動を覚えるのは、ある選手が語った次の言葉だーー。

と、その言葉を紹介する前に、先に恩塚の自責の言葉に触れておこう。

彼はこう告白している。

「私は情熱の使い方を間違えていました。苦しい思いを乗り越えさせなければ強くなれないと思い込んでいた。そうしてチームを壊してしまった……」

過去20年にわたり彼の歩みを追ってきた私たちには、彼の情熱が本物であることは疑いえない。だからこそ、その情熱が時に行き場を失くしてしまったり、暴走してしまったり、行き先を間違えて届くべき相手に届かないことを歯がゆく思う……。

そんな私たちにとっても、恩塚が指導スタイルと声かけを変えた後の、ある選手の証言、彼女の言葉は希望だ。その言葉に耳を傾けてみよう。

「私が恩塚さんの気持ちに応えようと思ったのは、愛情をもって指導してもらえていると感じたからです」

これ以上、何も付け加えることはない。

おかえり、ウィザーズ

恩塚の新しいコーチングスタイルによってウィザーズというチームもまた生まれ変わった。そして新生ウィザーズは強かった。

これまで恩塚は一つひとつのプレーに対して、コートサイドから事細かく指示を出していた。それは今年のチームだけでなく、過去のチームも皆そうだった。ところが、今の選手たちは試合中、自ら考えて動けるようになっていた。

たとえば当時2年生だった伊森可琳(3×3 U23ワールドカップ2022 女子日本代表)のインタビューからもその変化は窺える。

「ボールマンの動きに呼応して相手ディフェンスが動くと、ここに穴ができる、そこに動いてボールをもらえばチャンスになる、というような基本原則、つまりバスケットに対する理解が深まったので、プレーしていて楽しいです」

そして季節はめぐり、またあの日がやってくる……。

2020年12月、東京都渋谷区

彼女たちは、その舞台に帰ってきた。

インカレ決勝。会場は聖地・国立代々木競技場 第二体育館。

新生ウィザーズの選手たちは、この最高のステージで、今年一番の笑顔を見せた。つい3ヶ月前の彼女たちとはまったく別のチームであるかのように、以前はこわばった表情で緊張しながらプレーしていた選手たちが、インカレの決勝という大舞台で笑顔でプレーを楽しんでいた。

(まだ先の話だが、それは後に、チームが勝っていようが負けていようが常に見ている人まで幸せにしてしまうような笑顔でプレーするウィザーズの”新たなお家芸”につながっていく)

そして、前年から主力4人が抜け、「戦力ダウン」したと言われたチーム、メンバーの経験不足を指摘されてきたチームが、この試合、全クォーターで相手を上回る圧倒的な力を見せ、23点差をつけて完勝した。

ウィザーズは大会4連覇をなしとげたのだ。

初優勝時に津村が、2連覇・3連覇時は永田が獲得したインカレMVPをこの年受賞したのは赤木だった。

後期恩塚のコーチング哲学を代表する「ワクワクが最強」という命題。

それを証明する材料の一つとして、恩塚はよく、赤木のプレーの変化を取りあげる。

去年、クローズアウトの局面でパスばかり選択していた彼女、いくら論理的に説得しても攻めることをしなかった彼女が、今年のインカレ決勝では同様の局面でドライブからレイアップシュートを決めてみせた。彼女の何が変わったのか? それはワクワクしながらプレーしようというマインドセットだ。実際、赤木は過去の自分は恐怖にとらわれていたと語る。ミスをするのが怖くて仕方なかった。ディフェンスが目の前にいるだけで怖かったと。

だが、恐怖に怯えていた彼女はもういない。去年、決勝で1点しか取れなかった赤木は、今年の決勝でゲームハイかつキャリアハイの26得点を記録したのだ。

ワクワクが最強である。

あるいは、こうも言える。

あの頃は全然自信がなくて、攻めることをあきらめていた彼女が、「なりたい自分になろう」と思うことで変わったのだ。

もちろん、変わったのは赤木だけではない。

以前は威圧的な口調で「攻めろよ!」と檄を飛ばしていた恩塚が、今は彼女に軽やかに声をかける。

「レブロンみたいに!」

試合後の表彰式、ウィザーズの選手たちはみんな笑顔だった。

一年前、4連覇への不安やプレッシャーで優勝を素直に喜べなかった選手たち、9月の日体大戦で勝利の後に疲れ切った表情を浮かべていた選手たちが、今はチーム全員で日本一の喜びを分かち合っていた。

彼女たちの笑顔を見て、恩塚はつくづく思った。

「本当に、変われてよかった……」

翌年、伊森はインカレ5連覇へのプレッシャーはあるかと聞かれ、「4連覇はもう過去のことだから」と、きっぱり否定している。

それはもう彼女たちにとって”義務”ではない。

そして恩塚は新生ウィザーズにインカレ5連覇よりもはるかに大きな”使命” を与えていた。

「ダメだから練習するとかいう考えをなくして、日本の子どもたちや大人も含めて、こんな自分になりたいということだけを見て生きて行くような文化を発信していくことを今後は目指したいです。今までの実績などは関係なく、私がこうなりたいということを素直に表現する勇気と、それをみんなが認めて背中を押せるような空気というか文化を作っていくモデルチームになりたいと思っています」

哲学の力について

ここで唐突ではあるが、スピノザによる『エチカ』第4部、定理63を紹介したい。『エチカ』は言うまでもなく哲学の古典だが、幾何学の論証法を用いて定義と公理から定理を導き、それを証明するという形式で書かれている。

『エチカ』 第4部 人間の隷属あるいは感情の力について

[定理63]恐怖に導かれて、悪を避けるために善をなす者は、理性に導かれていない。

[備考]徳を教えるよりも欠点を非難することを心得、また人々を理性によって導く代りに恐怖によって抑えつけて徳を愛するよりも悪を逃れるように仕向ける迷信家たちは、他の人々を自分たちと同様に不幸にしようとしているのにほかならない。それで彼らが多くの場合人々の不快の種となり、人々に憎まれるというのも怪しむに足りないのである。

[系]理性から生ずる欲望によって我々は直接に善に就き、間接に悪を逃れる。

[備考]この系は病人と健康者の例によって説明される。病人は自分の嫌いなものを死に対する恐れのゆえに食べる。これに反して健康者は食物を楽しみ、そして死を恐れて死を直接に避けようと欲する場合よりもいっそうよく生を享受する。

「他の人々を自分たちと同様に不幸にしようとしているのにほかならない」というところがいい。

まさに、あの日体大戦の後、勝ったにもかかわらず全く喜んでいない選手たちを見て、恩塚はこう思ったのだ。「自分の行動は周りを幸せにしないし、自分も幸せにならない」

また恩塚はあるインタビューで、こうも語っている。

「『やらないといけない』という状況では、その状況を受け入れたくないがために、無意識に『できない理由』を探してしまうと思ったんです。だから『しなければ』でなく『したい』という気持ちが必要だと考え、『ワクワクしながら向かっていこう』というマインド・流れをつくることで、それぞれの力を発揮してほしいと考えました」

この発言は『エチカ』のある有名な一文を思い起こさせる。それは、第3部、「感情の起源及び本性について」に書かれている。

すなわち自分はこのことあるいはかのことができないと表象する間は彼はそれをなすように決定されないのであり、したがってまたその間はそれをなすことが彼には不可能でもあるのである。

大急ぎで補足すると、この翻訳は非常にまわりくどいので、英訳の方がはるかに理解しやすいだろう。

For so long as he imagines that he cannot do this or that, he is not determined to do it, and consequently it is impossible for him to do it.

グーグル先生に訳してもらうとこうなる。

「自分にはあれもこれもできないと想像している限り、それをやろうとは決心していないので、それをすることは不可能です」

実に当たり前の話だ。だが、トートロジーは哲学の伝統であり、真理とは結局そういうものだろう。

時に当たり前の言葉が人の背中を強く押すことがあり、暴論を覚悟で言えば、哲学は先入見をぶっ壊すためにある。

ともに嵐に立つ者たちへ

恩塚は、ただ自分の指導スタイルを変えただけでなく、それを”バスケット界に広めたい”と考えた。

2021年3月、東京都品川区

「今のバスケット界に広めたいマインドセット発表会」という名のイベントが開催された。

発起人はもちろん恩塚だ。

イベントでは、恩塚が「ワクワクした気持ちを創出する指導方法」のプレゼンを行った後、東京医療保健大の選手によるマインドセットの変化によって自分がどう変わったかという発表があった。

それは、インカレ4連覇に至る過程でウィザーズが経験した変化の実践/実験を指導者の視点と選手の視点から紹介するものだった。

さらに加えて、日本バスケットボール協会スタッフや渡嘉敷来夢(ENEOSサンフラワーズ)の映像出演まであった。

彼がこのイベントを開くために注ぎ込んだ労力、情熱が並大抵のものではなかっただろうことは想像に難くない。どうして彼はそこまでしたのか?

恩塚は、彼と同じように高圧的なコーチングに疑問を持ちながらも、勝つためにチームを強くするために必要なことだからと、否応なく従来の指導を続けざるをえないコーチたちーーともに嵐に立つ者たちーーが、日本中に散らばっているはずだと考えた。

そして、彼らに「勇気を奮うよう促」し、変化を恐れて立ちすくむ者らに「再び歩き出すきっかけを与える」ためにこのイベントを開いたのだ。

彼は自分のプレゼンを次の言葉で締めくくった。

生まれ変わるなら、生きてるうちに。

「今回のイベントが、”なりたい自分へ挑戦する自分”に生まれ変わるきっかけになることを心から祈っています」

もう一人のコーチ

最後に、今回ここまでほとんど触れることができなかったもう一人のバスケットコーチの言葉を紹介しておこう。

かつて、「それを解決することは、自分の立場を、従来の考え方を、変えることを意味する。君が変えることを望まないのなら、君はその問題は解決不可能と考えるべきなのだ」と書き、しかし「そう決心するのは極めて難しい」と付け加えた哲学者についてはすでに触れた。

そう、それは極めて難しい。東京医療保健大での恩塚の苦闘がそれを物語っている。

一方で、15歳の少年少女たちに向かって、自分が変わることの重要性を熱心に説くコーチがいる。

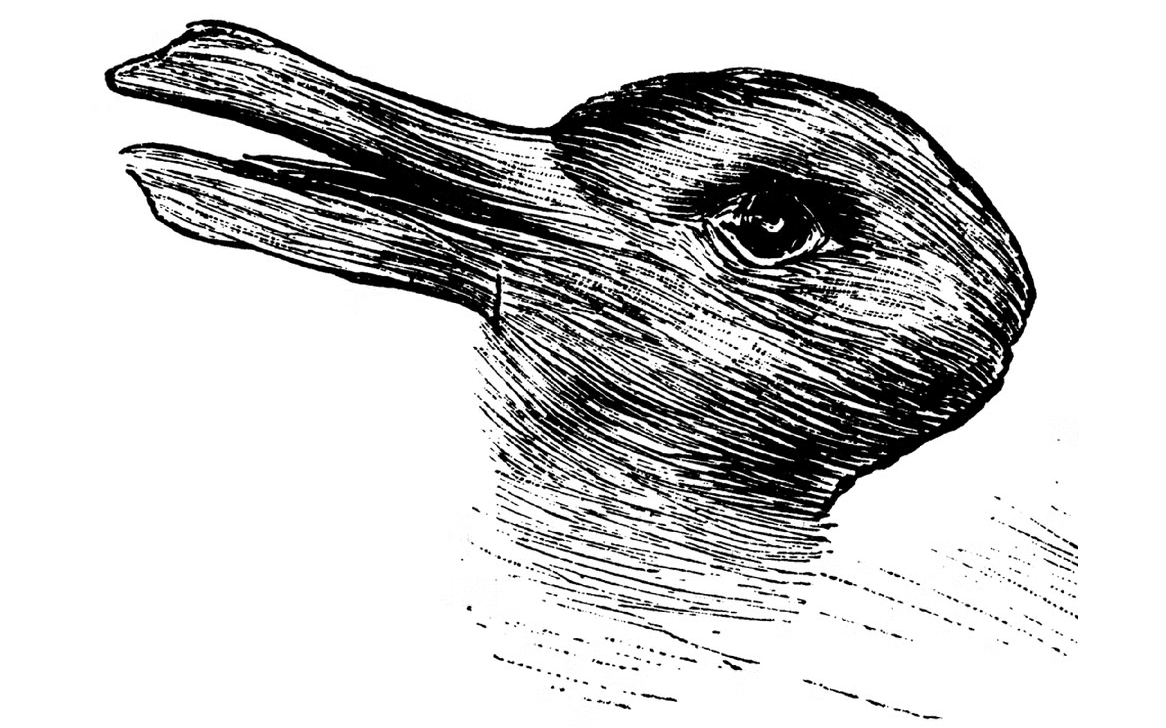

彼は、件の哲学者が「アヒルウサギ」と呼んで、”アスペクトの転換”を説明する際に好んで引き合いに出す絵(見方によって、アヒルにもウサギにも見える”だまし絵”)をジュニアユースキャンプに参加した選手たちに見せて言うのだ。

「これをアヒルと見るかウサギと見るかによって、あげるエサが変わるだろう……? 物の見方、考え方が変わると行動が変わるんだ」

すでに皆さんお気づきだと思うが、「もう一人のコーチ」とは鈴木良和のことだ。

ここで、以前(第1部)紹介した鈴木のコーチングフィロソフィーを思い出してみよう。

「強さではなくやさしさで、恐怖心ではなく誇りで人の心を動かせるような指導を目指したい」

また、2019年、「日本の育成環境を世界に追いつかせる」そのチャレンジを始めるにあたり、彼はこう語っている。

「結構このチャレンジにはワクワク感があるんですね。5年後とか10年後とかに驚くようなすごい選手が育つのか、僕らの取り組みがどんなふうに表現されるのかというワクワク感がすごくある。今までの延長ではなくて、今までと違うことにワクワクしながら挑戦している大人がいるチームに所属するということそのものに、子供たちは何か感じたり得るものがあるんじゃないかと思う」

日髙哲朗という”巨星”の重力圏にあって、互いに付かず離れず微妙な距離をとりながら、いつの間にか同じ目標に向かって並走していたように見える恩塚亨と鈴木良和。彼らはいよいよ”エクリプス”の時を迎えようとしていた。

2021年、二人はついに同じチームで戦う仲間となる。

(第7部へ続く)