映画『バービー』解説/アナ雪のその先へ

バービー、見ました? まだ見てない? もしまだ見ていないならこんな活字なんて読んでないで一刻も早く劇場へ向かった方がいい、と思うくらい面白い映画でした。

日本での興行はそんなに振るっていないようだけど、アメリカではワーナー・ブラザースが配給した全作品の中で最高の興行収入をたたき出すというとんでもないお祭り騒ぎになっています。

この映画は男性社会を風刺し、女性の権利拡大を訴えるフェミニズム映画だという視点でよく語られていますが、そんなことはひとまず置いておいて構いません。前提としてこの『バービー』は

とにかくカラフル!

歌って、踊る!

めちゃくちゃ悪ふざけしてる!

あるあるの連発で爆笑!

という最高のコメディ映画です。

バービー好き、というよりもミュージカル好き、コメディ好き、ライアン・ゴズリング好き(みんな好きだよね!?)なら、ぜひ劇場で体験してもらいたい映画体験と言えます。

男性をやたらバカにしてる、という人もいるけれど、その男性の隣にいる女性も一緒にバカにしているし、というか『バービー』はいろんなものを等しく公平にバカにしています。それも毒っ気たっぷりに。

「だっていいでしょ、どうせコメディだし」

と言わんばかりです。

「これって笑っていいトコなんだろうか?」

と思うような際どいユーモアもガンガン放り込んできます。その攻めの姿勢がたまらない。

それにもかかわらず、見終わった後に思わず考える時間が欲しくなる。なんだか人と話がしたくなる。

それって、良い映画じゃないですか?

本稿では、見終わって後にもう少しこの映画について考えたい、思い出したい、という方のために、僕なりに感じたことをつらつらと書いていこうと思います。お時間が許せばお付き合いを。

ちなみに、あらすじについては様々なところで書かれているので記しません。もし気になる方はWikipediaにざっくりとあらすじが載っています。

(この映画はストーリー自体よりも、作り込まれた細部が楽しい映画なので、ある程度あらすじを知っていても映画は楽しめると思います)

1. フェミニズム映画としての『バービー』

この映画はとにかく男に痛い。

あまりに一般的すぎて男が疑問にも思っていない男社会の事実や思考を、ことごとくアイスピックで貫いていくのです。血しぶきがドバァっと出る。

男ってこう見られていたのか、客観的に見ると猛烈に痛い……。

でもそれだけなら、他の映画や小説、漫画でも体験できます。セックス・アンド・ザ・シティを見て衝撃を受けた男性も少なくありません。

でも『バービー』のすごいところは、単なるアルアルで終わらせないところです。

映画の中で主人公バービー(マーゴット・ロビー)が暮らしているバービーランドは「女性にとって完璧な世界」で、あらゆる要職が女性によって占められています。大統領もノーベル賞作家もすべてが女性(様々なタイプのバービー)。そして女性が世界を動かす一方、男性(様々なケン)はそのお飾りに過ぎません。

そんな完璧な女性社会から、リアルな人間の世界──男性社会──へと足を踏み入れたバービーとケン(ライアン・ゴズリング)。

二人は人間社会で見る価値観に度肝を抜かれます。バービーランドとは男女の立場が反転しているからです。

バービーよりも一足先にバービーランドに戻ったケンは、人間界で見てきた見てきた男性社会の素晴らしさを説いて「男性の権利」を拡大し、バービーランドを過剰な(あるいは古くさい)男性社会へと塗り替えてしまいます。

大統領や他のバービーたちは反対しなかったのか? それが反対しませんでした。むしろ男性社会に洗脳されそれが当然だと思った女性たちは、喜んで男性たちに仕えるようになっています。

遅れて戻ってきた主人公のバービーは、バービーランドの有様に絶句します。いままで自分の才能を発揮して世界を動かしていた女性たちが単なる男性のお飾りとなってしまい、しかもそのことに何の疑問を持っていません。そのうえ主人公バービーは自分の家もケンによって追い出されてしまいます。

全てが変わってしまった……。

絶望しているバービーに向けてケンが

「俺の気持ちがわかったか?」

と告げます。

そのときに、バービーはこれまでケンが置かれていた立場にはじめて気づきます……。

「俺の気持ちがわかったか?」

このセリフに衝撃を受けるのは女性よりも男性観客でしょう。

バービーの心情に気持ちを寄せて見ていたために、バービーの心の痛みが分かります。しかし、その痛みは現実に女性が男性社会から受ける痛みと同じなのです。

それを、男性であるケンから告げられる。俺たちのライアン・ゴズリングから告げられる。

この映画がコメディだからこそ、それまでは笑って見れたし油断もしていたところに、いきなり千枚通しで急所をグサッとやられる。

「これは俺たち社会の話なんだ」

男性社会を生きる女性の困難を体感として理解する。単なるアルアル映画を見ているだけでは味わえない体験です。

この一点だけでも、本作は素晴らしい作品といえます。

この映画を男性にこそ見て欲しい、という声もききますがまさにその通りで、男性もまた心揺さぶられる映画体験が出来るのは間違いありません。(怒り出す人だって、心揺さぶられている証拠です)

2. 本当のテーマは「気づき」と「目覚め」

冒頭にも述べたように、この映画はコメディです。それも最高に面白いコメディです。

一方で、「フェニミズム映画」的であるのは間違いありません。ただフェミニズム映画に収まらないのは、男性であるケンもまた自分の価値について考えていくからです。

この映画の本当のテーマは映画冒頭で伝えられています。誰の目にも明らかな『2001年宇宙の旅』のパロディシーンです。

1968年にスタンリー・キューブリックが製作・監督したこの映画に出てくるあまりにも有名な謎の物体モノリス。

『2001年宇宙の旅』では、モノリスは人類を進化、あるいは「目覚めさせるきっかけ」としての役割を担っています。

映画『バービー』はこのモノリスのパロディとして、地表に巨大なバービー人形が降りてくるところから始まります。

それまでの世界には赤ちゃんの人形しかなく、女児は赤ちゃんのお世話ごっこするしかありませんでした。

しかし、バービーが世界に現れたことによって女の子たちは「気づき、目覚める」わけです。

「私たちの夢は『母親になること』だけじゃなかった」

「私は、何にでもなれる」

その象徴として、女児たちはそれまで遊んでいた赤ちゃんの人形をガンガンに壊していきます。そのシーンだけ切り取ればショッキングな表現ですが、文脈で捕らえればメッセージは分かります。

このような「本当の自分」への気づきと目覚めは、全編を通して繰り返し描かれていきます。

バービーがバービーランドの外側の「人間界」の存在に目覚め、男性社会とそれに呼応して作られた女性社会(バービーランド)に気づく。

また、自分(バービー)が女性を苦しめていたことへの気づき、「私は何者になるにも不十分なの」という己の価値への気づきもあります。

他のキャラクターたちも同様です。

様々な種類のバービーたちも、洗脳から目覚めて本来の自分に気づいていきます。ケンもまた、何者でもない自分自身に気づきます。

そして、この映画はそれだけに留まらず最終的には「本当の自分とは何なのか?」という哲学的命題にまで一歩踏み込んでいます。

3. 『マトリックス』と『ニューロマンサー』と『うる星やつら』と。

本作では映画『マトリックス』のオマージュも繰り返し用いられています。(どのあたりがオマージュなのかは他の解説サイトにも数多くあると思うのでここでは割愛します)

「バービーとマトリックス?」

と並べると不思議な感じもしますが、マトリックスが「ここが仮想空間(マトリックス)である」と気づいて目覚め、現実世界とマトリックスの間を行き来する物語であることを考えれば、違和感は感じないでしょう。

マトリックスは1999年に公開されたウォシャウスキー兄弟(現在は姉妹)監督の、映画史の残るSFアクション大作です。

ご覧になっている方も多いと思いますが、このマトリックスのネタ元をご存知ですか?

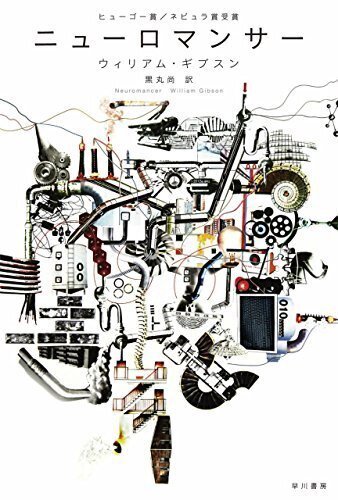

マトリックスのアイディア元とされているのは『ニューロマンサー』と『押井守アニメ』です。なんなら、マトリックスは当初『ニューロマンサー』の映画化という企画でスタートしています。

小説『ニューロマンサー』は1984年にウィリアム・ギブスンによって書かれたSF小説界の世界的金字塔で、それ以降「サイバーパンク」と呼ばれるSFジャンルが劇的に拡大していきました。

この小説について語り出すとまたとんでもない長文になってしまうのだけど、舞台だけ簡単にwikipediaを引用して説明すると、

サイバネティクス技術と超巨大電脳ネットワークが地球を覆いつくし、財閥(ザイバツ)と呼ばれる巨大企業、そして「ヤクザ」が経済を牛耳る近未来。かつては、「マトリックス」と呼ばれる電脳空間(サイバースペース)に意識ごと没入(ジャック・イン)して企業情報を盗み出すコンピューター・カウボーイであり、伝説のハッカー「ディクシー・フラットライン」の弟子であったケイスは、依頼主との契約違反の制裁として、脳神経を焼かれてジャック・イン能力を失い、電脳都市千葉市(チバ・シティ)でドラッグ浸りのチンピラ暮らしを送っていた。

もう、モロ『マトリックス』です。

仮想の自分を投影して人形遊びをするバービーの映画の元ネタをたどると、マトリックスを経由してサイバーパンク小説の金字塔に行き当たるというわけです。しかもその舞台は日本の千葉(チバ!!)。日本人としてはテンション高まります。(小説自体は非常に複雑難解で何度読んでも理解は難しいのだけど、それでもなお圧倒的なかっこよさがあるとんでもない作品です。)

そして、もう一つの『マトリックス』の元ネタである『押井守アニメ』、主に世界観が参考にされたのは『攻殻機動隊(1995年)』とされています。……が、『マトリックス』の物語の構造としては『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』の影響を見て取れます。

1984年に押井守の監督・脚本で制作されたこの作品は、

「これは押井守さんの作品です!(私の作品じゃありません!)」と

原作者の高橋留美子を激怒させた(という伝説がある)作品です。

どういうことかと言うと、この映画はキャラクターは『うる星やつら』の魅力的な面々でありながら、テーマとして扱っているのは原作とはまったくかけ離れているものでした。

それは「アニメ的世界の破壊」です。

そもそもラムちゃんと諸星あたるが繰り広げる、底抜けに明るくて楽しくて馬鹿馬鹿しくて愛くるしい『うる星やつら』の世界は、毎日がお祭り騒ぎです。連載やアニメが何年続こうとも、キャラクターは年を取ることがないし、家が破壊されても次の週には元通りになっています。

他のアニメだってそう。

のび太もクレヨンしんちゃんもいつまでたっても小学生だし、両津勘吉は出世したり亀有から移動になったりしません。

そんな登場人物(ラムちゃんや諸星あたる)が

『俺たち、同じ日を繰り返してないか?』

と気づく。

このメタ視点が『うる星やつら』のコメディ世界に持ち込まれたことがあまりに画期的でした。僕は学生時代にビデオでこの作品を見て、もろに衝撃を顎に食らってしばらくの間フラフラになっていました。

思えば『バービー』のなかでケンが「長年曖昧な関係を続けさせてくれる女友達」をまるで理想の女性のように語る場面がありました。それはラムちゃんと諸星あたるの関係の一側面でもあります。(もっともラムちゃんは1980年代に現れた解放された強い女性であり、決して都合の良い女性ではありません)

さて。

自分が当然だと思っていた目の前の世界が、実は現実ではなかった。

このテーマはアジアでは荘子(紀元前300年代)の胡蝶の夢からつづいています。SFアニメ界では『うる星やつら2』を辿って1995年の『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』を経てそこから太平洋を渡り、東洋思想から強く影響を受けた『マトリックス(1999年)』に繋がっていくわけです。

(もちろんこれは一系譜です。明恵上人は?デカルト、フロイトは? 『トゥルーマン・ショー』『魔法少女まどか☆マギカ』『インセプション』『フリーガイ』は? 的なことは本稿では触れません)

このように見てくると、映画『バービー』の核となっているテーマは、ここで上げた作品群と直接的に繋がっていることが分かります。

見ている世界が現実ではない、夢と変わらない世界であること。そのことに気づき、本当の自分に目覚める。

前述の流れで言えば、『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』では夢(仮想世界)に気づき、そこから目覚める物語を、さらに『GHOST IN THE SHELL / 攻殻機動隊』や『マトリックス』では2つの世界を行き来しながら現実世界に影響を与える話を、そして『バービー』ではいよいよ『でも本当の自分っていったいなんなのさ?』というところまで踏み込んでいます。

4. 輪廻する『バービー』のメタ構造

メタフィクション、あるいはメタ構造という言葉があります。

メタとは「超」とか「高次元の」を指す言葉で、物語でいえば「登場人物視点の物語」のなかに、急に「読者視点」や「作者視点」が入ってくる場合を指します。

「俺たちって、もしかして漫画のキャラクターなんじゃないか?」と主人公が気づく。

「このシーンではこう表現しているけど本当はもっと○○ですよ!」と作者のセリフや絵がマンガのコマに割り込んでくる。

これらもメタフィクション、メタ構造の一例です。

マンガでは手塚治虫がよく物語の最中に作者として登場していたし(だからこそ)多くの作品でこのような構造は利用されています。

認知の視点が高次に変わる。

シンプルに言えばそれがメタ構造です。

たとえば世阿弥が奥義として書き記した『風姿花伝(1400年代)』にある「離見の見(舞台で踊る自分を観客席から見る視線を持て)」はまさにメタ視点を演技に持ち込んだものです。(世阿弥は舞台の創話においてもメタ構造構築の達人でした)。

本作『バービー』は冒頭でモノリスバービーが降りてくる時点で、観客は「これは映画ですよ!」と知らせてメタ視点から入っています。

その後もバービーが人間世界に気づき(その存在を知っていたにせよリアルに実感する)、バービーランドという仮想世界を俯瞰します。

その上で、ケンがバービーランドに男社会を持ち込むと、専門職バービーたちは、バービーランドという仮想世界の中にある、男社会というさらなる仮想世界につぎつぎ気づいていきます。

仮想世界の中にある、仮想世界。

この重層的なメタ構造に『バービー』の面白さがあります。

しかし本作のメタ構造はこれだけでは終わりません。

劇中で「見た目に自信がない」と吐露する場面があります。容姿に自信がないというのは誰でも感じたことがあるだろう感覚です。わかるぅー、という共感ポイント。でも、このシーンでそう感じているのは顔面もスタイルも天下無双状態のマーゴット・ロビーが演じるバービーです。

(お前、完璧じゃねーか!)

と観客が思った瞬間にすかさずナレーションが入ります。

「まぁ、マーゴット・ロビーが言っても説得力ないけど」

ここで物語の外側からの声が聞こえたときに、観客の視点はとつぜん床が抜けてしまったかのように前後不覚となり空中でぐるんと目が回ります。

男社会がバービーランドにあり、

バービーランドが人間世界にあり、

人間世界が映画の中にある、までは良かったけれど、

その映画を作っている本人がバービーを演じているわけです。

映画を作ってる本人?

そう、マーゴット・ロビーは製作者に主演女優として選ばれてバービー役を演じているのではありません。映画『バービー』の制作者はマーゴット・ロビー自身なんです。

トム・クルーズが『ミッション・インポシブル』シリーズを主演しているように、マーゴット・ロビーは『バービー』の主演以前に製作者です。

この一行の台詞はマーゴットロビーが自分で盛り込んだ、あるいは賛成した一行です。バービーが外見に自信がない、でもマーゴット・ロビーが演じてるんだから説得力がない、とマーゴット・ロビー自身が言っているわけです。

まるで輪廻するようなメタ構造。僕は劇場で絶句する思いでした。

5. アナと雪の女王を越えて

本作では、バービーもケンも(つまり女も男も)、「自分には価値がない」「自分は何者でもない」と感じます。そんな彼女たちは、

「ありのままで自分でいいんだよ」

という言葉を相手からかけられます。

「自分は何者でもない」

「ありのままでいいんだよ」

は他のいくつもの物語で交わされいるやりとりです。

特に有名なのは「ありのままの女王」として知られる(そんな呼ばれ方はしていないけけれど)『アナと雪の女王』のエルサです。

ものすごく雑に説明すると、「お前の能力は好ましくないから、それを隠したまま人の為に仕事に就けと強制されるものの、ふざけんなバーカ、ありのままのー」という物語です(僕は劇場で号泣しています)。

大ヒットしたアナ雪ですが、劇場を出てまだ頬の涙が乾かないうちに僕はこう思いました。

「すごいいい映画だった。だけど、エルサがありのままでいられたのは、女王かつ魔法使い(&美女)っていう比類ない権力と能力を持つ支配者だからだよね。さ、ラーメン食べよ」

ということでした。

「ありのままでいるには条件がある」という事実が明らかになるだけで、そこから先へは進んでいません。

つまり、『バービー』で問われていた

「ありのままの自分にも価値がないです」

「つか、ありのままの自分ってなんだよ」

という問題には触れていません(もちろんアナ雪は子供向けのディズニー映画であり、アナ雪を貶めるつもりはありません)。

しかし『バービー』はこの問いに対して、果敢に踏み込んで考えを提示しています。

それはラスト付近でケンが「本当の俺っていったいなんなんだよ」と苦悩して絶命寸前となっている(そこまでじゃない)シーンです。ケンは自分の持っている才能や得意なものを探そうとしました。

「そうか、俺はビーチに最もふさわしい男か」

と皮肉的な答えに彼はたどり着きます。ビーチボーイとしての自分に価値を見いだそうとしたわけです。そのときに、バービーはこう答えます。

「あなたは、あなたが思っている自分ですらないわ」

ぶっとびました。

マジか。

もう東洋哲学やんけ。

「私とは誰だ?」

とは東洋哲学が何千年も前から問い続けてきたテーマです。

アーリア人がバラモン教のなかで思索を深め、ヤージュナバルキヤが『ウパニシャッド』で土台を固め、仏陀が完成させた伝家の宝刀「無我」。

「『私』なんてねーよ」

『バービー』でこんなところに連れてこられるなんて思ってもみませんでした。「何者にでもなれる」人形に「『私』なんてねーよバーカ」とスクリーン越しに言われた気がして鳥肌が立ちました。

『私』という自己認知は否定型でしか定義できない、というのは二千年以上前に東洋哲学が発見していて、まさに『バービー』は「あなたは、あなたが思っている自分ですらない」と否定形で伝えています。(ちなみに西洋哲学でも20世紀にサルトルが自覚の無限遡行について論じています)。

この東洋哲学的発想は、しかし、『バービー』『マトリックス』から多大な引用を用いていることを考えれば当然かも知れません。ウォシャウスキー姉妹から東洋哲学だけを抜き去って『マトリックス』を完成させることは出来ないからです。

6.この物語に結末はない

おとぎばなし物語の結末には「それからお姫様と王子はいつまでも幸せに暮らしました」というフォーマットがあります。

本作も、物語の終盤ではケンがロマンチックな流れを作って何度もバービーにキスしようとするシーンがあります。なんならキスをしても不自然ではない流れです。

しかしバービーはキスを執拗に拒否します。

「いや、そういうんじゃなくて」

と完全にシャットアウト。これは一見、一方的にロマンチックな感情が高まってしまったときの男子アルアルとしてのユーモアに見えます。

しかし根底にあるのは、定型化された物語への拒絶です。「私とはなにか?」を問い詰めていたのに、ラストがよくあるおとぎ話や恋愛映画と同じになることをマーゴット・ロビーは許しません。そんな生ぬるいことはしない。徹底してお姫様と王子様の話にはせず、物語のお約束を断固否定し、「この物語に結末なんてない」と言い切ります。

ただし、人生には結末がある。

それも、誰もが同じ結末を迎える。

それは「死」です。

思えばバービーの旅は、この「死」を考えるところからはじまりました。

そしてラストも「想像されるより、想像したい」と言って、人形として結末のない永遠の命を生きるより、死という同じ結末に向かっていく人間としての生を選びます。

コメディに覆い隠されていますが、これは「みんな死ぬんだぜ!」という強烈なメッセージであり、同時に「だから命が輝くんだぜ!」という裏返しの意味もあります。

その事に気づいて、人間として目覚めるバービーのお話。

最高に面白かった。

今年体験したエンタメコンテンツを振り返ったときに間違いなく上位に入ってくる作品でした。未見の方、おすすめします。