資料#3 LGBT法

LGBT法とは

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)である。以下、本理解増進法という。

定義

この法律において「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。

2 この法律において「ジェンダーアイデンティティ」とは、自己の属する性別についての認識に関するその同一性の有無又は程度に係る意識をいう。

基本理念

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策は、すべての国民が、その性的指向又はジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないものであるとの認識の下に、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

国の役割

国は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。

はじめに

ちなみに、何を隠そう今この文章を書いている筆者も、ジェンダーアイデンティティに関しては多少なりとも当事者であり、決して他人事ではないことをあらかじめ先に述べておく。

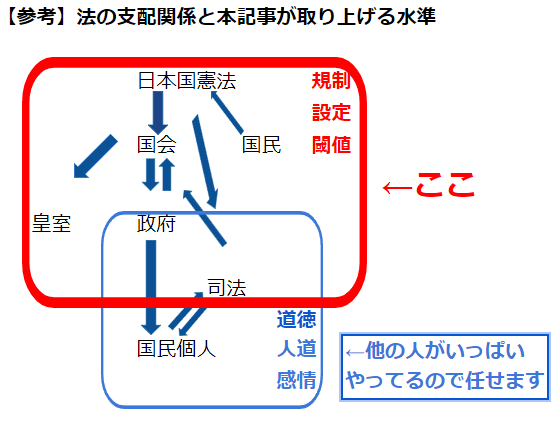

そのうえで、本理解増進法について述べる。くどいようだが、筆者が述べる範囲と水準は図1のとおりである。

目的

この法律は、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状に鑑み、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の役割等を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の必要な事項を定めることにより、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性を受け入れる精神を涵養し、もって性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会の実現に資することを目的とする。

本理解増進法の目的は第一条のとおりで、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でない現状があるという認識の下に、それら多様性に寛容な社会の実現に資することを目的としている。

つまり、国民の理解が十分であれば、目的は達成される法律である。

国として、国民の性自認や性的指向に関することにどこまで踏み込むのかは、本理解増進法第四条に規定されている。

あくまで、第三条に定める基本理念にのっとり、国民の理解の増進に関する施策を策定し、実施するように努めるものとするとある。

国は一般的に、行く末永く存在し続けることを前提としているため、国自身が滅びるような施策を執ることはできないと考えることができる。

その裏付けとして、日本国憲法前文と第十一条がある。

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。(以下省略)

なお、ここでいう「国民」は、「日本国民全体を一」として主権が存する「国民」のことをいう。

ゆえに、いわゆる国民個人とは区別される。

根拠は次のとおり。

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

将来の国民

将来の国民とは、現在の国民の子孫のことを指す。当然にして、国は未来永劫に繁栄を願う。

それも憲法前文にあるように、恒久の平和を願いつつである。

つまり、国と国民は、将来の国民たる子孫を遺し、国が子々孫々受け継がれていくようにする責任がある。

将来の国民が居なければ、当然にして国は滅び無くなるだけである。

憲法は国家を制限するもの

ここで勘違いしてならないのは憲法は国家、つまり国家元首をはじめ政府などの行政、そして司法や最高決定機関である国会を制限するものである。

そして、この憲法は主権者である国民の名のもとに発効していることを忘れてはならない。

ただ、だからと言って国民が何をしてもいいわけではない。

国民の権利及び義務

この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

繰り返しになるが、ここでいう国民は個人単位ではない。

そして、自由と権利は不断の努力で保持しなければならず、濫用もしてはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任がある。

将来の国民とその公共の福祉のためにも不断の努力で保持した自由と権利を濫用することなく利用する責任があるともいえる。

世代を超えた責任である。

強く言うと、同じ責任をすでに亡くなった国民も負ってきたため、現世代だけ免れるというわけにはいかない。

ここまでの条件を満たす解

同性の婚姻を国が認めないことは理解せざるを得ない

同性同士での婚姻では子孫が直接残せないからである。

問題点は婚姻できないこと自体にあるのではなく、同性同士で生活し生涯を共に過ごすにあたって、法的な不便があるからではないかと推測する。

例えば、入院する際に家族としてその情報の開示を受けられない事。

財産の管理を家族として認められない事。

これらを解決することにより、同性同士の婚姻を国が認める必要は無くなるほどに妥協点を見出せるのではないかと推測する。

あくまで一案だが、子供についても両親がいない子供を養子として引き取るなどの考え方もできる。

さいごに

一般的に本人の性別とは真に意識が違うと他者は誰一人証明ができない。ゆえに、外見で判断をせざるを得ないのはやむを得ないことである。

トイレでは、さすがに外見で判断することは難しいケースもあるかもしれないが、公衆浴場などはさすがに判断が可能であろう。

国としては、国民個人がどちらの性自認をしているかは知るところではなく、子々孫々国が受け継がれていけば何の問題もないはずだ。

国は、将来の納税者として次の世代を担う子供たちを期待するだけだ。

危惧すべきは、異性が異性のトイレを利用することを国が認めてしまうと、犯罪の危険性があることだ。

このようなことは明らかに公共の福祉に反する。

国や地方公共団体、事業主等に本理解増進法が規定するは、それぞれ努めるにとどまるのであって、犯罪の可能性を放置することではない。

国民の厳粛な信託による国政に期待して以上とする。

出典・参考