浮き世の楽しさ「没後300年記念 英一蝶―風流才子、浮き世を写す―」サントリー美術館

出光美術館で展示されていた英一蝶の《四季日待図巻》を見て、サントリー美術館で英一蝶展がある!と思い出し、初めてサントリー美術館へ行ってきました。

片手におさまるほどしか行ったことがない東京ミッドタウン。毎度すんなり目的地に着けないんだよなと思ったせいか、今回もちょっと迷ってしまった。迷ったといっても少し遠回り程度なんだけど。

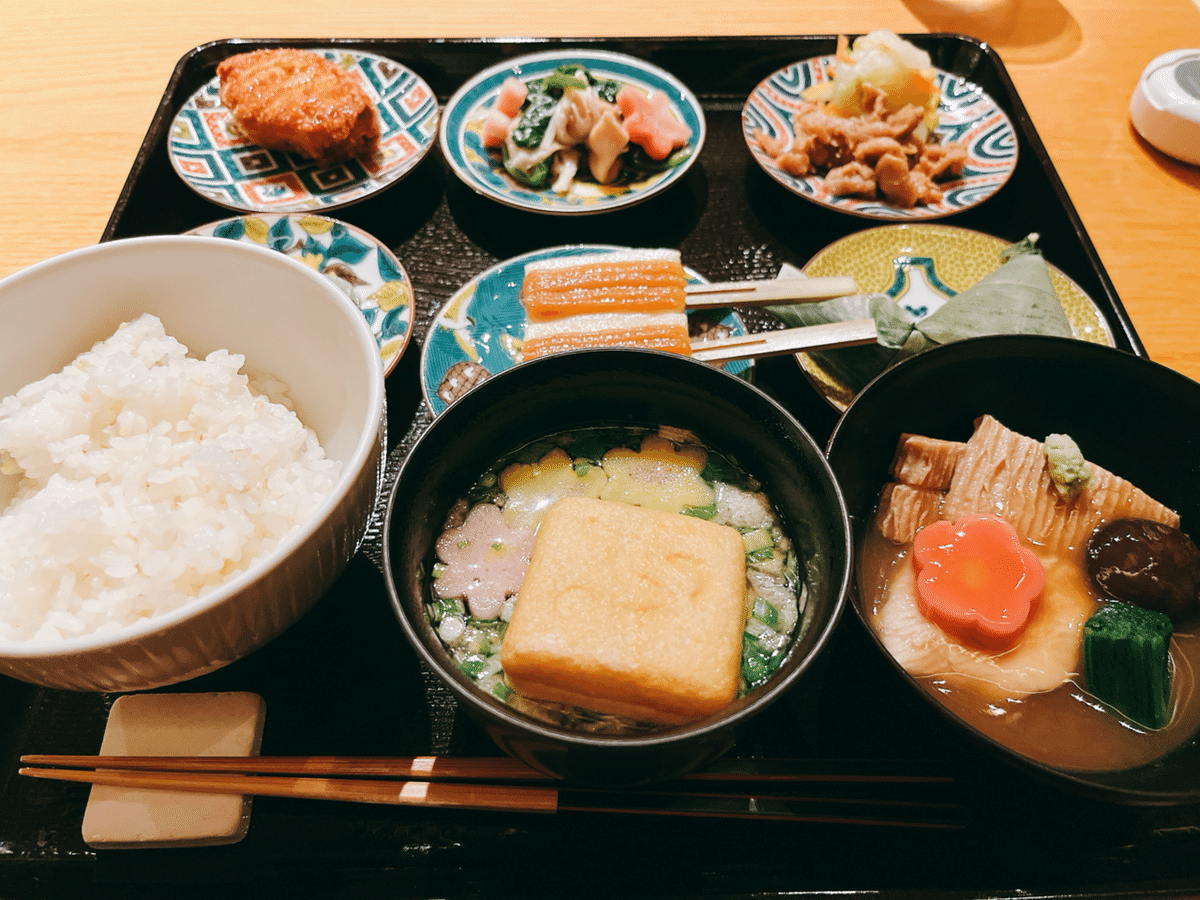

午前中に用事を済ませてから行ったので、腹が減ってはなんとやらで先に併設のカフェ 加賀麩不室屋でランチ。なんとなく混んでるのかなと思っていたのに、すんなり入れてうれしい。

ちょっと贅沢して加賀麩とりどり膳。ちょっとずついろいろ食べられるのがいい。次に来ることがあったら甘味を食べてみたい。

ショップを抜けて、会場へ。

展覧会の構成は3章立て。

第1章 多賀朝湖時代

千葉市美術館所蔵の《四条河原納涼図》は川床で涼んでいる人たちが描かれていて、川を覗く人が杯を死守してるところはユーモラスで、楽しんでる様子が伝わってきます。

《投扇図》にも3点ブリッジ?の拡大パネル等で面白いところをピックアップしていたせいか、剽軽な絵が記憶に残りました。

俳諧に関する資料も多数展示されていて、滑稽味は俳諧からの影響も大きかったようです。

第2章 島一蝶時代

解説を読んでもはっきりとした理由のわからない三宅島への島流し。諸説あります、のようです。

三宅島に配流中は、江戸からの依頼と三宅島を含めた近隣の島民からの依頼の大きく2つにわかれていたそう。

江戸からは風俗画、島民からは神仏画が多く、作風の広さが感じられました。

出光美術館で見た《四季日待図巻》はこの時代に描かれたものだそう。不遇の時代のはずなのに、風俗画からは明るい雰囲気が漂っていました。

綱吉が亡くなった恩赦で江戸に戻ることができたが、其角や嵐雪は亡くなっていて再会は叶わなかったとのこと。

第3章 英一蝶時代

江戸に戻って英一蝶に画名を改めてからの作品が第3章です。

風俗画から離れる決意をしたとのことで、仏画、花鳥画、風景画などが増えていました。

ただ、風俗画の依頼もあったそうで、風俗画も多数残っているそう。

2種類の《雨宿り図屛風》が展示されていて、構図はほぼ同じ、ディテールが少し違うので、比べて見られるのが面白かった。老若男女、階級もごっちゃになる雨宿りが一蝶の好きなモチーフだったという解説を読んで、確かにいろんな人がひしめき合っていて賑やかな楽しい画面になっていた思います。

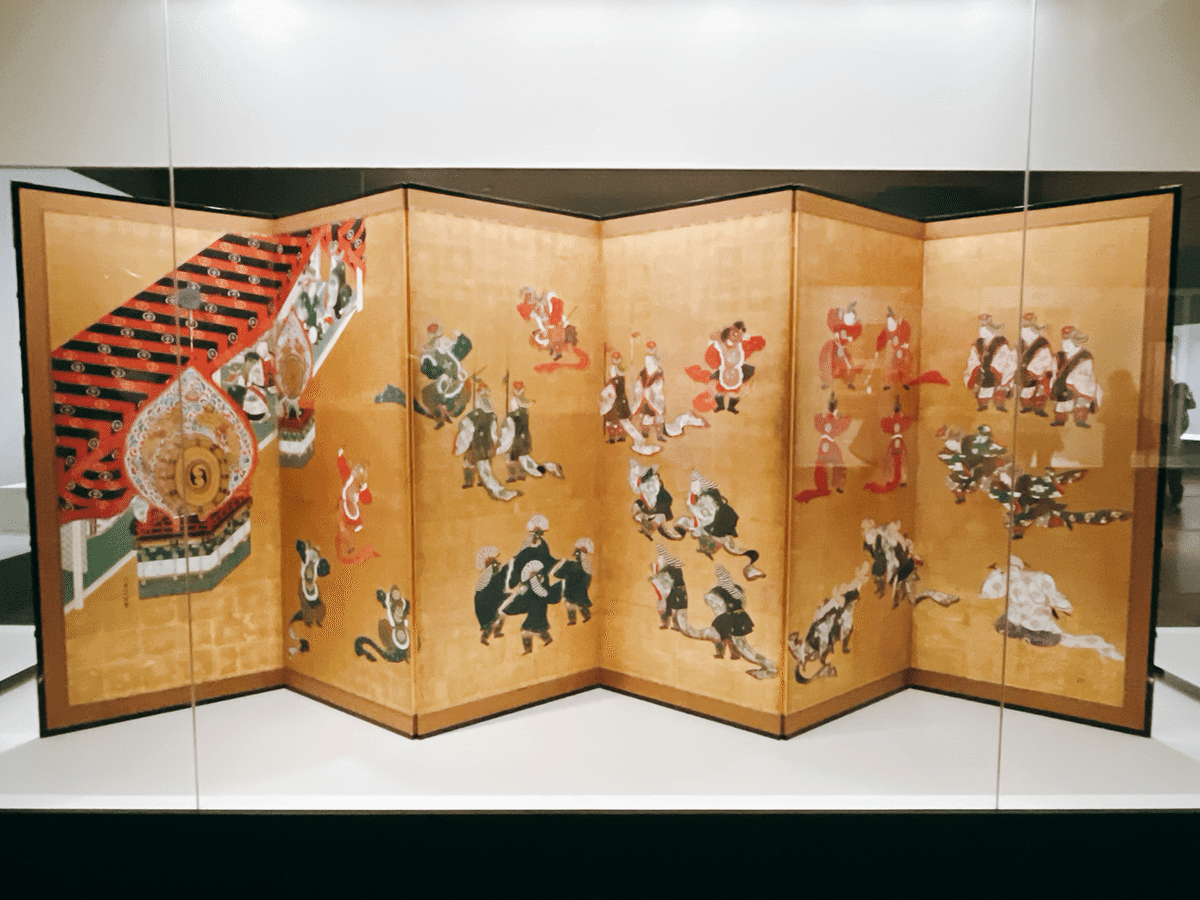

両面に描かれている《舞楽図・唐獅子図屏風》の舞楽図のみ撮影可。よくみると転んでる人がいて、真面目なだけではない面白みがあります。

裏の唐獅子図屏風も、獅子の動きに躍動感があってとてもよかった。これのポストカードかグッズ作って欲しい。

最後に辞世の句「まぎらはす 浮き世の業の色どりも 有りとや月の薄墨の空」を見て会場を後にしました。浮き世を絵にする風俗画を描いてきた英一蝶らしい辞世の句だと感じました。

読みたいと思いながらまだ読めていない田牧大和の其角と一蝶シリーズを思い出したので、今度こそ読もうと思います。

◾️おまけ

加賀麩とりどり膳。

ふやき御汁はおすましかお味噌汁を選べます。

私はおすましを選択。