#424 ニューメディア2.0時代の発信戦略!3C分析で考える媒体クロス戦略

いかがお過ごしでしょうか。林でございます。

今日は、「ニューメディア2.0」時代における個人の発信戦略について、木下斉さんのビジネススクール課題に沿って考えていきます。

情報の「受信側」から「発信側」へのシフトチェンジ

以前は、テレビや新聞、ラジオに代表される従来型マスメディアが媒体となり、中央集権的に、社会に発信される情報の大部分が握られていました。

2000年代後半あたりから本格的にインターネットを基盤としたデジタル・メディアが台頭し、各種SNSやブログなど、必ずしもマスメディアを介さなくても、個人が情報発信できる時代に変わってきました。

「ニューメディア1.0」の時代には、SNSやブログなどの個人の発信チャネルがそれぞれ独立して存在し、ごく一部のYoutuberやインフルエンサーの発信を多くの人々が受信する、というスタイルが一般的でした。つまり、情報を受信する媒体が、マスメディアのみならずネットを基盤とした個人の情報発信という選択肢が増えたものの、多くの人にとって「受信中心」という部分は変わってこなかったということです。

しかし、現代のトレンドとして、個人主義・価値観の多元主義が広がりつつあり、この流れはより普及していくでしょう。労働流動性も高まり、「いい会社に勤めること」よりも、個人レベルで望む生き方を追求し、社会的に意義のあることが出来ているか、に主眼を置く人が特に若い世代を中心に広がっています。そこでは、「その人の専門性は何か?」「その人が提供できる価値は何か?」が、職場というクローズドな環境以外で認知されることが重要です。

これまでであれば、「会社名をネットで検索して、きちんとしたサイトがあり、実績を確認できたら安心できる」といった状況が、今後個人でもそうなっていくということです。

例えば、会社の研修で声をかける講師の選択にあたり、ネットで検索してその人のことがヒットするかとか、発信内容からまともな人かどうか、を見て判断する、ということがより一般的になっていくでしょう。

つまり、ベースとして自分ならではの実績や専門性を磨き続けながら、それを情報発信して外から認知してもらえる形に仕立て上げていかないと、「存在しない」というのと変わらなくなります。

情報の「受信」から「発信」への流れは、BetterではなくMustになりつつあるということです。

まずは発信の目的を明確にすること

私も1年以上noteを書いてきて、気付けば記事数は420本を超えてきています。

当初は、「発信=投資」の考え方のもと、日々の生活や行動の中での気付きをストックかつ外からも見える形にすることに主眼を置いてやっていました。また、アウトプットを通じたインプットの多角化、すなわち社会の様々な事象に対するアンテナ拡張と、書くことのトレーニングそのものから得られる思考力向上を目的の中心に置いてきました。

これらは今後も取り組んでいく一方で、2025年はより目的をシャープにしていこうと考えています。

それは、自分の「作品」とも言える1つ1つの発信内容について、それを届けたい人により届けられる状態にすることです。

特にnoteの発信を継続してきての気付きは、「いい記事」が必ずしも多く読まれるわけではないということです。

いい商品を作れば売れる、というわけではないのと同じで、適切なマーケティング戦略を持って、届けたい人に届けるアプローチをしないと、またこれも「存在しない」のと同じになってしまいます。

私の発信内容は、多くの人に読まれたい!とはあまり考えていませんが、「届けたい人にはきちんと届けたい!」と考えています。届けたい人に届かないと、作品に対して失礼だからです。きちんとデリバリまでしてあげるのが、「発信内容=作品」に対するリスペクトであると考えるようになりました。

では、「何を」、「どのような人に届けたいのか」、「届けたい人のニーズは何なのか」、ここを明確にする必要が生じてきます。

3C分析と発信チャネルのクロス戦略

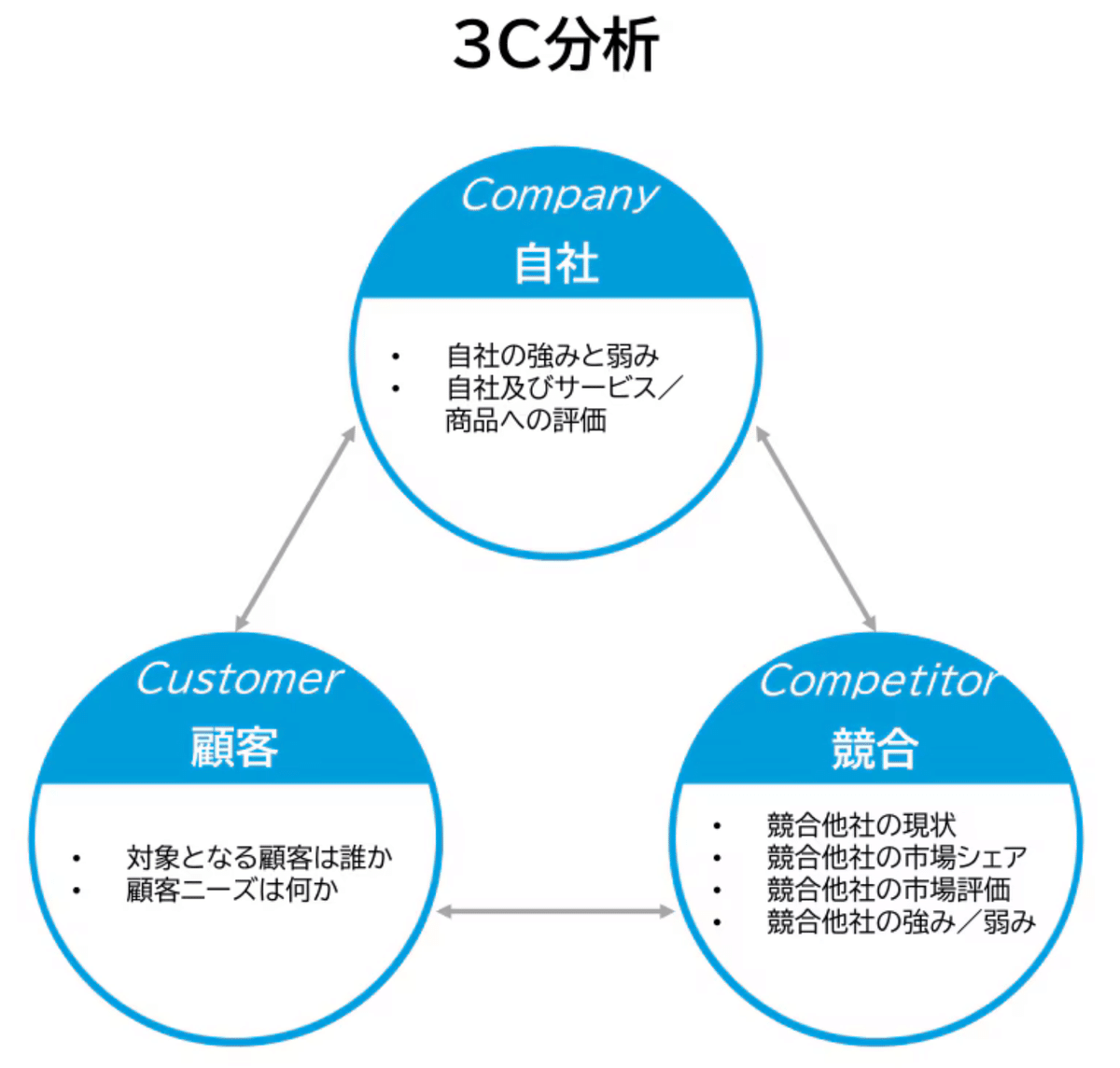

これらを整理するにあたり、3C分析が役立つと考えています。Company(自分の発信軸), Customer(発信先のターゲット), Competitor(他との差別化)を考えることです。

以前、とある自治体さん向けに「情報発信」をテーマにしたセミナーの講師をした際にも同じような話をさせてもらいました。

https://sales-dev.jp/blog/3C-analysis

自分の発信軸 (Company)

まず、「自分の発信」は、「大企業管理職としての日々のリアルな奮闘からの学び」や「管理職、仕事の楽しさ」を軸に置いています。

IT業界に15年間身を置き、約10年間の勢いのある東南アジアでの仕事経験があるため、外から見た日本の良いところ・悪いところを割とメタ的に見えている部分もあり、そのような見地からの意見も発信しています。

その他の関心事項は、デジタル教育や人材育成。小さな子どもがいることもあり、学校教育と社会をもっと接続する必要性を強く感じています。

ここはもう少し深掘りできるので別の記事で詳しく書きますが、ざっくりはこんな感じです。

発信のターゲット (Customer)

私の発信を特に届けたい層は、私と同じ現役世代です。特に30〜40代の同じように多忙の中で毎日を奮闘している方や、より若い世代に対して、仕事や管理職業務の面白さを伝えたい。

デジタル教育や人材育成関連の発信については、学校教育と社会の間の乖離に対して同じように課題感を感じている方や、若い世代に対して、「社会に出ることは面白い!」ということを伝えたいです。

私自身が管理職になる前に、「管理職って何考えてるんだろう?」ということに触れる機会があまりなかったですし、「仕事はつらいもの」「周りの大人が楽しくなさそう」みたいなイメージも特に日本では根強いと感じているので、その辺りのリアルを知りたいニーズがあるのでは?という仮説を立てています。

他の発信との差別化 (Competitor)

コンテンツによる差別化はもちろん、ここで発信チャネルの特性理解が活きてきます。

「活字か非活字か、ストックかフローか」で4分類し、私の発信コンテンツとターゲットから今後のチャネル戦略を考えます。

1. 活字×ストック

2. 活字×フロー

3. 非活字×ストック

4. 非活字×フロー

私の場合、1はnote、書いたものを一言サマリにして、2のXでシェアしています。

今後は、XはやってないけれどFacebookはたまに見ている、みたいな人もいそうなので、これも活用してみようと思います。LinkedInはアカウント持っていますが日々の発信用としては一旦保留、新興系のmixi2とのクロスは考えてみてもいいかもです。

3.の非活字×ストック型は、時々スタエフで音声配信していますが、こちらは今は頭の整理用で使ってることが多いです。(ご興味あれば、ぜひフォローください!)

4.は、今はここまで手が回らないので、優先度下げます。

私の発信の傾向は「活字型」に寄っているところですが、「発信のターゲット」を考えると、「3. 非活字×ストック」のYoutubeにチャレンジしてもいいかもです。

特に、noteを定期的に使わない人もまだまだ周囲には多いので、これまで届けられていなかったターゲットに対して、Youtubeで届けられるものがあるのか、試行してみようと思います。

結論としては、以下の発信媒体クロス戦略になります。

・コンテンツの大元は、ストック型のnoteにし、X、Facebook(+mixi2を探索)を周知用(note と X, Facebook (,mixi2)のクロス)

・noteコンテンツのうち、非活字以外の情報も同時に届けた方が伝わりやすいコンテンツは、月1〜2回程度Youtubeで(noteとYoutubeのクロス)

上手くできるか分かりませんが、まぁ何でもやってみてから考えるということで!

いいなと思ったら応援しよう!