26 Most Essential Albums (for me...) of the Year 2024

■ MYルール

私自身がフィジカル作品を購入したもの

(よってフィジカル未リリース作品は自動的に対象外)

去年は42枚を選んでいたんですが、今年はアルバム単位で聴けてる枚数が純粋に少なかった気もするので、26枚としました。惰性で選ぶのも良くないですし…。その代わり、今年は全アルバムに簡単なコメントも加えています。(文字数がエグいことになってしまった)

ちなみに、振り返ると直近5年では以下をベストアルバムとしてセレクトしてきました。

2019:Fontaines D.C. "Dogrel"

2020:Dehd "Flower Of Devotion"

2021:Squid "Bright Green Field"

2022:The Orielles "Tableau"

2023:Computerwife "Computerwife"

このセレクトを見て、この人のベストは面白そうだなと感じてもらえたら、きっと面白いリストになってる気がします。

[26] Yard Act "Where's My Utopia?"

GorillazのRemi Kakabaを共同プロデューサーに迎えたYard Actの2ndアルバム。ポストパンクからの脱却は彼らにとってのテーマではあったと思うけど、Gorillaz流なポップで毒味のある要素をYard Act的な解釈で仕上げられたのは、悩みながらも掴んだ彼らの成長だと思う。個人的には、最初のEPの4曲が最強なのは譲れないところだけど、1stアルバムよりも好きなアルバムになりました。あまり目立っていない気がするM9『Grifter's Grief』が最高。

[25] Deadletter "Hysterical Strength"

UK北部のノースヨークシャーを出身で、ネクストYard Actとも(主に私に)期待され、軸がブレることなくロンドンでもがき続けるDeadletterのこの作品は2024年のUKポストパンクの代表的な1stアルバムと言っていいでしょう。ダンスフレンドリーなビートと切れ味の鋭いギター、扇動的なサックスの交差。意思が込もったZac Lawrenceの歌唱は1stアルバムでも健在。アルバム自体も彼らの音楽的幅の広がりを感じる今後にもワクワクさせる内容だった。せっかくなら、未だにバイナル作品では未収録な初期の代表曲『Fit For Work』も収録して欲しかったなとは思ってしまった。

[24] Mourn "The Avoider"

スペインはバルセロナで活動する我らがMournの5thアルバム。Caputred Tracksを離れ、地元レーベルのMontgríからのリリースとなった。10代だった彼女たちは、デビューから約10年が経ち20代中盤から後半に差し掛かる。世界的な注目では後退したと見られるかもしれないが、先行曲M2の『Could Be Friends』を聴いた時、自然なる音の力学から拳を突き上げ、シンガロングしたくなる衝動が生まれたことが全て。今もMournにワクワクしたい。

[23] Headache "The Head Hurts but the Heart Know the Truth"

UKのプロデューサーVegynとスポークンワード・アーティストとして知られるFrancis Hornsby Clarkによる頭痛系コラボプロジェクト。AIによる演奏とスポークンワードが融合は無機質な音楽ながら、新鮮で清々しく脳に響きました。ジャケットがなんか怖いです。

[22] Being Dead "EELS"

俺たちの偏愛バンド、Veronica Fallsが帰ってきたぞ!と思わせてくれたUSテキサス州を拠点に活動するBeing Dead。キャッチーなアイディアを詰め込んだ楽しい快作。

[21] Good Sad Happy Bad "All Kinds of Days"

良いけど悲しいものもは素敵だし、幸せだけど悪いものも素敵だと思う。2010年代のロンドンが生んだ鬼才MicachuことMica Leviが率いるこのバンドが繰り出す無機質で虚無的な音と、そこから拡がる親密さ、不可思議さ、清々しさ。bar italia以降のムード感とも親和性のある音の鳴り。圧巻はM9『DIY』で、終盤に歌が入り乱れていく様はお見事なカタルシス。

[20] Kelly Lee Owens "Dreamstate"

2024年は来日も果たしたKelly Lee Owens。これまでの彼女の作品には実験的なダンスサウンドなイメージがあったものの、今作ではポップで聴きやすいサウンドに仕上がっていることには驚いた。個人的にはこれまでの路線が好きだった気持ちもあるけど、この方向性でも本物と思える素晴らしさがあったので選ばない訳にはいきません。今後がどうなっていくかも楽しみ。

[19] Blue Bendy "So Medieval"

現在のロンドンを代表するアートロックバンドBlue Bendyの1stアルバム。作品を重ねるごとに洗練とされていき、1stアルバムリリースのタイミングで地味ではあるが、見事に心が震える作品をリリースしてくれました。

Black Country, New Roadが“Science Fair"で「世界で2番目のスリントのトリビュートバンド」と歌った一方で、「ロンドンで3番目にいいギターバンドであることはどうにかできる」とBlue Bendyは“Mr. Bubblegum”アンサーしていたユーモアも素敵(←ele-kingでのCasanova.Sさんのレビューで知りました)。

[18] Frederik Valentin "Rock N Roll Will Never Die"

ベストジャケットオブザイヤー2024であることは間違い無し。デンマーク・コペンハーゲンのシーンの影の重要人物なFrederik Valentin。M3の『Ego Death』は、昨年のSextile『New York』に続く、2024年大失禁アンセム。DJでも本当によく使いました。

[17] High Vis "Guided Tour"

この人たちってハードコアっぽい感じの人でしたよね?

リードシングルの『Mind's a Lie』を聴いた時、今までのイメージには無かったサウンド、そして大号泣アンセムに驚いた。アルバムを通して、90sサウンドの現代の音として掴んだ彼らの進化に驚くばかり。しかし、全編を通じて一切のテンションを緩めずにシャウトし続ける姿はどう聴いてもHigh Visでした。

[16] Drahla "angeltape"

みんな大好き《Captured Tracks》のUK代表選手Drahla。アートパンクバンドとして大きな期待があったものの、デビュー作『Unless Coordinates』以降はほとんど音沙汰が無かったので心配してたし、久しぶりのリリースはとても嬉しかった。冷たくソリッドなポストパンクでしか覚えられない興奮を知っている人へのマスターピース。個人的にはTURNで初めてレビューも書かせて頂きました。

[15] Royel Otis "Pratts & Pain"

人懐っこいサウンドと歌。そうした音はいつの時代もその時代のキッズをワクワクさせてきた事実。The Lemonheads、Teenage Fanclub、The View、MGMT、Diiv、Communions…。

新たに登場したRoyel Otisの多方向拡散型にポップを繰り広げる様はその天才さを感じぜずにはいられない。例えば、The Velvet Undergroundの無邪気なオマージュとして聴けるM8『Velvet』が笑っちゃうくらいに良い。このまま現代のおもちゃ箱をひっくり返しまくって欲しい!

[14] Famous "Party Album"

おせっかいなお母ちゃんだったらきっとその息子に「なんでそんな変な名前にするん?」と怒られているであろう検索泣かせのロンドンのバンドFamous。前作EPでは『The Beatles』という名前の大名曲を収録していたり、今作でもCharli xcxの新譜ジャケットそっくりなカラーリングと適当に付けたのかと訝しんでしまうようなアルバムネーム。しかし、彼(正式メンバーはフロントマンのJack Merrettのみになってしまった)が時代から身を隠そうとすればするほどにその存在感が浮き上がってくるんです。単純に楽曲がめちゃくちゃ良いから。『What Are You Doing The Rest Of Your Life』は終わりの歌であり始まりの歌。きっと誰しもがこの曲に涙する日が来るでしょう。

[13] Chanel Beads "Your Day Will Come"

bar italia以降の音と親和するように正しく時代を掴んだニューヨークを拠点とする実験的ポップ・プロジェクトChanel Beadsのデビューアルバム。モノクロームのその世界では、リバーブの効いた心地良い残響とリスナーにどこまでも寄り添ってくる優しい歌声が響き渡り、神聖な気持ちを抱かずにはいられないだろう。「Your Day Will Come=あなたの日は必ず来る」。だから頑張っていこう。

[12] Malice K "AVANTI"

傷だらけで不完全なこの歌に心が動かない人は、きっと幸せな人生を送っているのだろう。そして、Elliott Smithの亡霊を感じながら、M6『Weed』を聴いて泣いた私の人生も確かに幸せなのかもしれない。

[11] HiNDS "VIVA HINDS"

スペイン・マドリード出身で2016年にSub Popからデビューするや否や世界的に評価されるインディガレージロックバンドとなったHiNDSの再出発のアルバム。Sub Popからの離脱に加え、オリジナルメンバーだったAde Martín(Ba)とAmber Grimbergen(Dr)が脱退し、メンバー変更に伴う法的理由からのバンド名のHindsからHiNDSへの修正もといった苦難を乗り越えたカムバック。共にGt/VoであるCarolina FaruadoとAna García Perroteの決意と友情が詰まりつつも、なぜかめちゃくちゃ洗練とされて帰ってきた過去最高傑作。Fontainse D.C.のGrian ChattenもM4『Stranger』で客演な激アツ展開もあります。

[10] Lice "Third Time At The Beach"

UKはブリストルで結成され、兄貴IDLESに見出されたLICEの2ndアルバム。エクスペリメンタル・ポストパンクバンドとしての進化&挑戦が凄まじく、現行UKポストパンクシーンの3周先を走っては誰も追いつけないほどに進みすぎたか、前作以上に国内リスナーの間ではあまり話題になっていなっぽいのがちょっぴり悲しいですが、これは聴くべきです!怒

複雑なビートと破壊的な金属サウンドが緊張感を生み出し、その緻密に設計された世界観は圧倒的な没入感を与えてくれます。こうした音楽は確かにリスナーを選ぶものではあると思いますが、Radioheadの闇堕ち系打撃スタイルということではどうでしょうか?きっとこの野心的な作品をトムヨク大先生は認めてくれると思います!笑

[9] Cloud Nothings "Final Summer"

失礼ながら直近の2、3枚のアルバムには正直印象がほぼ残っていなかったので、この8thアルバムにして、キャリア史上1、2を争うほどにフレッシュな作品をリリースし、驚き大賞2024なCloud Nothings。リスナーを一瞬で少年に戻すであろうエモーショナルをくすぐるメロディアスな疾走感と初期衝動に乾杯。このバンドが最高であることを見事に再び証明した。

[8] Friko "Where We've Been, Where We Go From Here"

日本で大バズりを起こしその勢いで2度の来日公演を果たしたシカゴのFriko。2024年の日本のインディロックファンの間では最大公約数、ほとんどの人がアクセスしたバンドかと。再び注目を集めるシカゴのHallogalloというインディーロックコミュニティ出身であり、フロントマンのNikoはHorsegirlのエンジニアも務めていた職人。

個人的には音源以上にライブが印象的で、完璧からは程遠いかもしれない無防備で隙だらけなエモーショナルな演奏にグッと来るものがありました。2024年私的BEST GIG賞は彼らで。

[7] Moin "You Never End"

Laura MarlingやAmyl & The Sniffers、Soccer Mommy等の新譜発売日と重なるリリース戦国週間だった2024年10月25日に発売され、「Moinもいいんですよ」と思わず親父ギャグをポストしてしまったMoinの3rdアルバム。

それはさておき、そんな親父ギャグを本人を前には絶対に言えないような不安と魅力を放つのが、ロンドンを拠点とするエクスペリメンタル・ロックバンドのMoin。Pitchforkのレビューでは、「ロック音楽を基本としながらも焼き払うような手法」とも書かれていたが、ロックやパンク界隈よりも、エレクトロ界隈から支持を集めているようにも感じます。抽象的で捉えどころがない一方で、ざらつきや鋭利さといった物理的な感触が満ちた不思議な音の世界。グランジでシューゲイザーでインディ・ロックでスロウ・コアでポスト・パンクでインダストリアルでテクノであり、どれにも属さないようにも思えるこの音楽は一体何なのでしょうか。音楽のマージナル性への自由な挑戦と絶え間ない修正。それこそが、Moinが提示する音楽の真髄なのかもしれません。

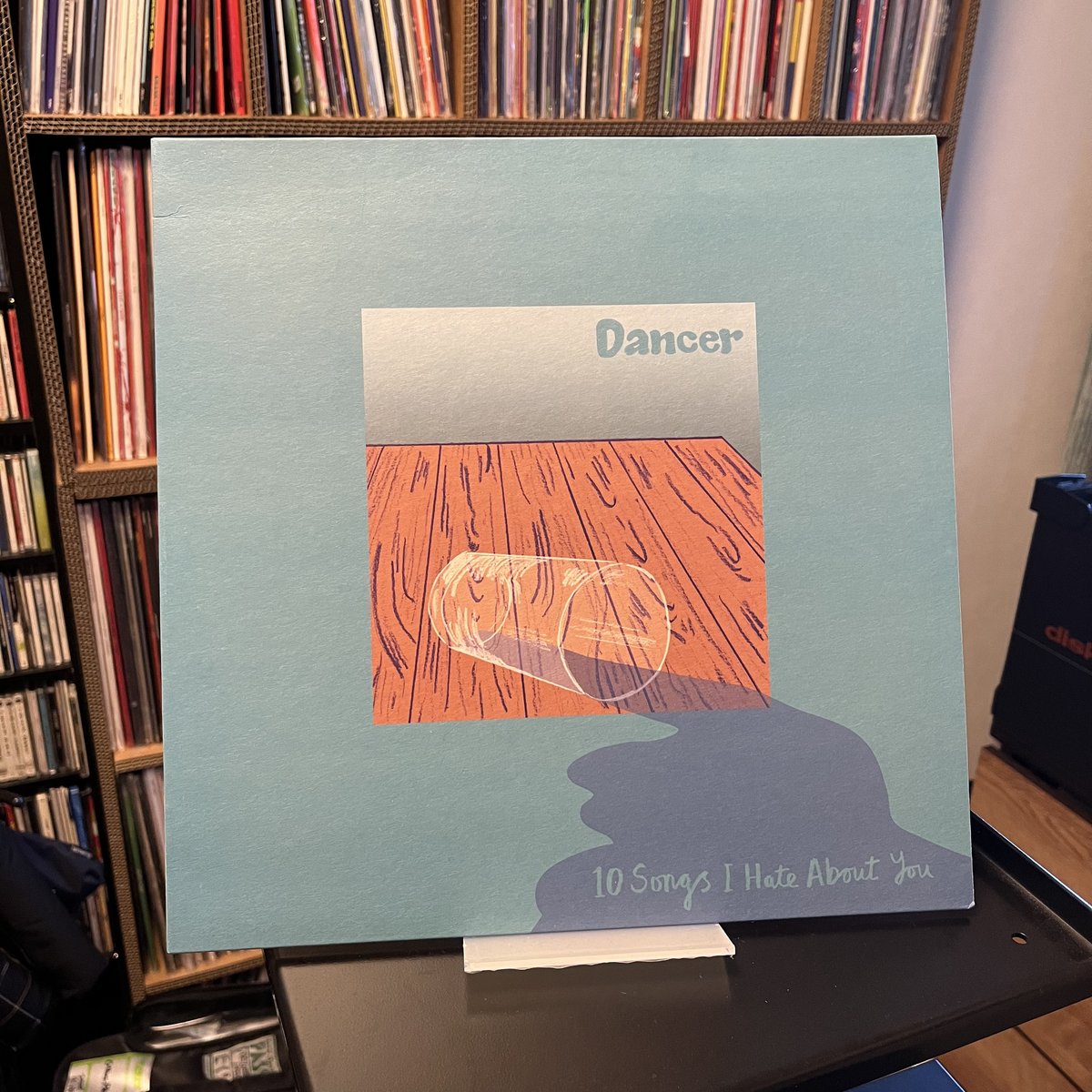

[6] Dancer "10 Songs I Hate About You"

UKはグラスゴー出身、Dancer。語り口調と歌唱を行き来するGemma Fleetのボーカルワークとキャッチーでパンキッシュなブリティッシュギター的アイディアがハイスクール的に赤裸々ふんだんに盛り込まれすぎててもなおそれが良いと思わせる摩訶不思議アドベンチャー系パンクアルバム。

このままヘンテコリズムな猪突猛進で行って欲しいし、English Teacherのネクストはきっと彼らに!PitchforkのThe 30 Best Rock Albums of 2024で6位を獲得したのはマグレじゃない。

[5] Gwendoline "C'est à moi ca"

プレスリリースの1文目は"Gwendoline’s music doesn't give a fuck"=「Gwendolineの音楽は一切気にしない」と書かれているが、実際には彼らは社会で起きているすべてのことに対して怒りをぶつけているようにも感じられる。雑に他のバンドに例えるなら、フランス版のSleaford Modsと言っても大外れではないだろう。フランスで活動する音楽デュオのGwendolineは、社会的不正義に対する怒りを表現しつつ、ダークウェーブやコールドウェーブの影響を受けた美しいサウンドを奏で、時にはリスナーと一緒に連呼できるような余地を作り、共鳴を呼び起こす。

個人的ハイライトはメランコリックで焦燥感を掻き立てる鉄琴のような音のリフが印象的なM5『Héros National』。澄んだ美しい音色で作られたリズムは、リスナーをスキップさせるかのように軽快で、曲のピークでは両腕を掲げてステップを踏みたくなる衝動も呼び起こす。歌詞はフランス語であるため、日本のリスナーには馴染みづらい部分もあるが、現代社会における名声や英雄視への風刺的な視点が込められていて、特に、曲の終盤で繰り返される「J’veux passer à la télé, passer à la télé」(「テレビに出たい」という意味)は、自分本位な自己顕示欲や自己表現に対する批判として捉えられるだろう。何人か思い付く知り合いがいます。自分も気を付けます。

[4] Straw Man Army "Earthworks"

アナーコ・パンクは好きですか?

アナーコ・パンクとは無政府主義(Anarchistic)とパンクを融合させた音楽スタイルで、社会的・政治的な問題に対する強い反発と、現状に対する怒りを表現する。私はStraw Man Armyを通じてこのジャンルを知り、彼らの音楽が持つ力強さとメッセージに深く引き込まれた口です。

かなりレフトフィールドな思想にも思えるが、シンプルに解釈すれば、政治や商業の奴隷となってはいけない、優しさを持って世界を変えていこうということでしょう(?)。音楽的にはパンクの範疇に捉われない多様な音楽ジャンルの採用や実験的アプローチ。

Straw Man ArmyはNYで活動するデュオで、"Age of Exile"(2020)、"SOS"(2022)に続き、この"Earthworks』"で三部作を完結させた。彼らはInstagramを含む全てのSNSアカウントを開設しておらず、UKのSaultのようにミステリアスな存在でもあるが、その音源だけで熱烈なファンを獲得してきた事実がまず彼らにはある。彼らは(おそらく)ライブも行っていない。

このアルバム全体は、ジャズやアンビエント的な要素がもたらす優しい雰囲気がありつつも、甘えた態度取ってんじゃねえぞとリスナーの目線を外させない緊張感と筋の通った説得力が伺える。例えば「Rope Burn」では、優しいタッチのパンクソングを感じさせながらも、その背後にはしっかりとした説得力がある。Fontaines D.C.の『Hurricane Laughter』を地下室で熟成させたかのようなM7『Extinction Burst』とけたたましく轟音が爆発するM8『Starting At The Sun』の完璧な流れに圧倒。資本主義の植民地となって久し現代の歪んだ社会において、この混沌とした状況に対する強いカウンターメッセージと希望が込められた作品であり、その時代をサバイブする私たちにとってマスターピースとも言えるでしょう。

[3] Goat Girl "Below The Waste"

Goat Girlの新譜をチェックせずしてロックDJは務まりません。この作品のM5の"tcnc"は、2024年で最も多くプレイした楽曲の一つであり、個人的にはフロアアンセムに仕上げたいと試行錯誤しながらプレイした一曲でもありました。

Goat Girlはshameと同じくしてサウスロンドンのシーンを焚き付けた最重要バンドであるものの、自らシーンやトレンドから切り離れていくかのように、彼女たちの新しい表現とそれがもたらす安らぎへの追求に本気で舵を取ったようにも思えます。

絶えず流れゆく時の中で、自分は成長しているのだろうか?人生における穢れには気付いているのに、その禊を何で果たそうとしているのか?そんな問いをGoat Girlの新譜を聴きながら感じ、私は反省しています。2025年は頑張ろう…とか言ってたらダメです。明日やろうは馬鹿野郎。Goat Girl最高!

[2] Tramhaus "The First Exit"

2023年には来日公演も果たしたオランダ・ロッテルダムを拠点に活動するTramhausが満を辞してリリースしたデビューアルバム。

2020年の結成からライブ現場を中心とした評判から火がつき、彼らは快進撃を続け、今やオランダのスーパーインディーバンドとしての地位も築きつつあるように思えます。そんな中で、その事実を世界に改めて示したこのデビューアルバムは、Fontaines D.C.のデビュー時に匹敵するドキドキが詰まっていると言っても過言ではないでしょう。飽和状態とも言えるポストパンク的な音楽のカテゴリで異彩を放つことは、全く簡単では無く、特別なインパクトが無ければむしろ今以上に難しい時代も無いかもしれません。しかし、このバンド特有な豪と柔が入り混じる不思議でパンキッシュなグルーヴは、彼らのオリジナルとして多くのインディーリスナーの耳を侵食しつつあるでしょう。個人的な推し曲は昨年の来日公演でも披露したM3『Beech』。BPM134のリズムをミドルテンポなリズムをサウスロンドンのポストパンク勢ヨロシクなパワフルなギターとミツメっぽい淡みのある浮遊的ギターとの秀逸なコラボレーションが絡み合いつつ完璧なバランスを生み出しています。そして、それらは最終盤のLukasの熱のこもったシャウトワークのお膳立てとしても完璧な機能を生み、間違いなくオーディエンスはその熱狂に引き込まれるでしょう。可能な限り近いタイミングでの再来日を激しく熱望しています。

[1] Twine "New Old Horse"

オーストラリアは第4の都市、アデレードを拠点に活動するTwine。アデレードは大阪府ほどの面積に約100万人が暮らす小規模な都市のようだ。

規模が小さい分、DIY精神が根付いた音楽文化とそれを支えるための小規模で独立したベニューやアートスペースが点在している。私も通販したことのあるClarity Recordsでは、ライブイベントの企画やプロモーション、地元アーティストのサポートも積極的に行い、音楽文化が育つためのコミュニティスペースとして機能している。そんな環境もあってか、独自のサウンドやスタイルが発展しやすい環境にあるようだ。シーン自体も親密で、アーティストとオーディエンスの距離が近く、商業的な成功に頼ることなく、独立性を保ちながら活動する地盤があるようだ。

(余談:栃木の下田くんがこのTwineを含むアデレードのバンドを過去にnoteで紹介していたので、リンクを貼ってきます。)

そんな環境で登場したTwineのデビューアルバム”New Old Horse”について、アデレードのバンドシーンで起きているバーニングを世界に宣誓するような衝撃的な1stアルバムではないだろうか。けたたましい稲妻のようなギターとストリングスが絡みつく(それは全編で見られるこのバンドの最大のストロングポイントかもしれない)M1『Future Exhales』は、伝説の幕開けとして完璧なインパクトを持っている。続くM2『Sleeping Dogs』のスロウコアな展開で静かに包み込みつつ、完璧な流れで展開されるM3『Spine』では、壮大なカントリーサウンドスケープからのエモーショナルで生々しい叫びに、瑞々しい生命力を覚えるであろう。M7『Fruit』はより一層の煌びやかな音の衝突に成功し、激しい音の洪水の中で絶叫に近い激しいボーカルワークを前に一緒に叫びたくなる衝動が生まれる。

激しい音の応酬だけがこのバンドの特徴を示すわけではなく、緊張感をほぐすような緩やかなフレーズやメロディーも印象的。牧草的な美しい景色を前に、人生の苦悩を抱えながらも強く生きる少年を音の中に発見する。

一方で、涙腺崩壊系フォーキーソングの中でも、時に狂気を帯びさせてはリスナーをハッとさせるようなダイナミズムも持っている。ジャンルを超えた激しさと繊細さの共存させ、彼らほどカントリーゲイズという言葉がピッタしなバンドはなかなかいないだろう。

反復と激しい音の応酬と時よりの美しいフォーク…それはさながらBlack Country, New Roadの1st"For The First Time"と2nd"Ants From Up There"の間にあったかもしれない世界を無理やりこじ開け、拡大させ、そこに彼らの旗を立てたんだと言おう。

ヤングパワーとアイデアと友情と苦悩が迸るTwineの音楽はパンクであり、フォークであり、悲しみであり、希望だ。2024年ベストアルバム。

本日リリースのオーストラリア・TwineのデビューAL『New Old Horse』が良すぎて1日中聴いてた。BC,NRの1stと2ndの間の世界をこじ開け、拡大させ、彼らの音楽が生まれた。パンクであり、フォークであり、悲しみであり、希望だ。初々しさと刺々しさと荘厳さの塩梅が最高。震えたhttps://t.co/o1Unm3U7Dg

— 村田タケル🍩 (@yuy822) December 6, 2024

ちなみに、このツイートをした時にFrikoぐらいバズらないかなと思っって頑張って文章を考えたのはここだけの秘密です。全くバズりませんでした。力不足ぅ〜〜

以上、2024年の私的偏愛ベストでした。

補足をすると、1〜6位はほぼ同率で、7~12位もほぼ同率。13~26位もほぼ同率。この辺りは選んだ時の気分で変動してくると予め伝えておきます。

1~5位が全て別の国のアーティストで選んでいたのは、無意識で後から気付いたものではあったのですが、UKやUS以外のインディーアーティストに自分がもっとアクセスするようになったことの現れでもあり、実際に面白いアーティストが各地で誕生していることの現れでもあるのかなと思います。

個人的にも今年は色んなニュースがありました。音楽的なものに絞って特に印象的だったのは…

DOMMUNE 出演

School In London 活動終了

Mourn 5th Album "The Avoider"の特別日本盤レコードの企画

この場で改めて太字でお伝えしたいのは

【3. Mourn 5th Album "The Avoider"の特別日本盤レコードの企画】

です。

■お取扱店舗

BIG LOVE RECORDS(東京)…売り切れました。ありがとうございます!FLAKE RECORDS(大阪)

ALFFO RECORDS(大阪)

mutant store oomalama(ex. sone records)(静岡)

to’morrow records(WEB)

FILE-UNDER RECORDS(愛知)

BON VOYAGE(沖縄)

初回は文字通り即完。2回目は2024年12月現在ではまだ多くの店舗で買えるようです。といっても、残り1枚とかの店舗も多いようなので、是非お早めにお買い上げください。3回目は絶対に無いです。

ちなみに、この記事のトップ画はBig Love Recordsにこのレコードが陳列された時の写真ですが、このリストにあるような国内のインディー系のレコード屋に私が企画したレコードを卸せたのは本当に嬉しい限りです。ありがとうございました!

School In Londonは終了しましたが、School In Londonで来日公演を企画させてもらったスペインのMournとオランダのTramhausは私にとってはいつまでも特別枠です。彼ら彼女らが活動してくれる限り、私は応援するし、再び来日公演をしてくれるのを切に願っています(その時は泣いちゃうかも)。

2024年。ロックの話題はいつにも増して、ノスタルジーなものが一番の主役となっていて、仕方ないし妥当であるとは思うけど、まあ退屈だとも思ってしまった。

一番大きなニュースはOasisの再結成。国内に限って言えば、90~00年代大好きおじさん狙い撃ちなロッキンオンソニック。言うたらここ数年のインディ・スリーズの潮流もそう。いちおう同業者であろうロックDJの人たちのほとんど多くは、相変わらず新しい音楽をあまり掘らないし、それを現場でかけることはもっとしません。してる人はラブです。

このニュースはめちゃくちゃ笑えた。

記事を要約すると、Oasisn再結成ツアーのサポートアクトにも抜擢されているFontaines D.C.のカルロス・オコンネル(Gt)とコナー・ディーガン3世(Ba)が、Oasis再結成について尋ねられ、「正直言ってどうでもいい」(カルロス)、「俺たちは2010年代の最後の時代――つまり、懐古主義的なものに囚われすぎて、新しいものを作ることを忘れてる気がする」「このアルバム(Fontaines D.C.の最新アルバム”Romance”)でやりたかったことは、未来を見据えて新しいものを作ることだ。だから、このタイミングでオアシスが再結成するのは、俺たちにとって本当に迷惑なんだよね」(ディーガン)と回答し、それにリアムが「クソッタレなガキどもめ、俺はもっとマシな格好をしたローディーを知ってるぞ」と反撃しているというニュース。

ここから先は

¥ 300

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

サポートは全てSchool In Londonの活動(ブッキング費用、遠征費用)に使用致します。