立ち見の学生が溢れる授業「サブカルチャー論」

先生が他界してから1年が経った。訃報は、ネットだけでもなくテレビのニュースでも流れていた。

私が在学していた頃から先生は入退院を繰り返していたけれど、まさかこんなにも早く逝ってしまうとは思わなかった。最期のツイートは「それにしても眠い。さよなら。宮沢章夫」だった。

それにしても眠い。さよなら。宮沢章夫

— 宮沢章夫(笑ってもピンチ) (@aki_u_ench) August 20, 2022

80年代にコント集団「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」として活躍の後、90年代に劇団「遊園地事業再生団」を主宰した宮沢章夫先生。私は大学で先生の「サブカルチャー論」という授業をとっていた。

「サブカルチャーって大学で学ぶことなの?」とか「サブカル? もう死語でしょ」みたいなことを思う人もいるだろう。私もそう思うフシがある。しかし、自分にとってこの授業は、特別な思い入れがある。

記憶に刻まれすぎた「サブカルチャー論」第一回目

私は、大学に入学してすぐに「自分はここではやっていけない」と確信していた。初対面なのに「ファーストネームの呼び捨て」で呼んでくるような、急な距離の詰め方にアレルギー反応を起こして、春の波に乗り遅れたのだ。

この話を書くと長くなるので割愛するが、当時の私はコミュ力が皆無なくせに「寂しいヤツだと思われたくない」という自意識過剰さで圧死しそうになっていた。そういうタイミングで始まったのが「サブカルチャー論」だ。

「サブカルチャー」という甘美な響きに引き寄せられる学生は多く、この授業は「抽選」に当たらないと受講ができなかった。「サブカルチャー論、選外だったわ〜」という会話がキャンパスのいたるところで聞こえた。

授業開始日、300人ほどが入る大教室には定員以上の学生が来ていたように思う。教室の後ろの方には立ち見の学生がいる。他学部の学生までが「潜り」に来ているらしい。

教室に入ってきた宮沢先生は、坊主頭にくたびれたシャツを羽織っており、高円寺の純情商店街を歩いていそうな出で立ちだ。先生は、まるで冬眠前の動物のように目をこすりながらMacBookを立ち上げ、教室の電気を消す。「あーどうも…大教室は嫌なんだよな〜」みたいなことを言っていた。

煌々と光るスライドには「サブカルチャーの誕生」という文字が刻まれていた。そして”オープニング曲”としてプライマル・スクリームの「Movin’ on Up」が流れる。

は? なにこれ、授業?

混乱していると、宮沢先生がマイクを持ちながら話し出す。

「サブカルチャーは一般的には『下位文化』『副次文化』と訳されているのが一般的ですけど、そもそも『上位/下位』はどこから来るのか?」

「そこから外れた『周縁』にある文化の方が実は多く、豊かなのではないか。『周縁の発見』こそがサブカルチャーの起源にあるはずだ……サブカルチャーというのは、周縁にある『逸脱』の表現である……というのが、この授業の内容です」

サブカルチャーの起源として「ビートニク」についての紹介が始まる。ビートニクとは第二次世界大戦後のアメリカで生まれた文化潮流で、抑圧的な社会体制と、それに安住する保守的な人々への対抗する活動などを指す。軽い説明の後、煌々と光るスライドには詩の一節が写っていた。

アレン・ギンズバーグの詩『吠える』だ。ギンズバーグはビートニク文学者の1人で、ゲイであることを悩み、精神病棟に入院している最中に「詩」と出会ったのだという。

「ギンズバーグは、詩が美しくない言葉でも表現できるということを病床で知りました。この発見によって自分をようやく肯定でき、この詩は生まれた……ような気がするのです」と先生は解説する。

宮沢先生はボソボソと一定の音程とリズムを保ちながら話す。決して聞く側の感情を煽るようなことはしないのに、私はレッドブルを飲んだかのようにビリッと覚醒した気がした。

「サブカルチャー」と「サブカル」

10年ごとに宮沢先生の視点で切り取られていくサブカルチャーは、映画、音楽、演劇、文学など多岐にわたった。

アンチヒーロー映画としての「タクシー・ドライバー」、三島由紀夫に寺山修司、新宿のジャズ喫茶「ヴィレッジ・ヴァンガード」、異端のマンガ表現を集めた「ガロ」、国内におけるテクノ的な思想が反映された「YMO」や、原宿のクラブ「ピテカントロプス・エレクトス」…

はっきり言って、メジャーもマイナーもごちゃ混ぜだ。宮沢先生の言うサブカルチャーは「メジャー」や「マジョリティ」の対義語としての「サブ」ではなく、精神的な線引きがあるのだろうということが、なんとなく理解できた。授業に出てくるサブカルチャーの騎手たちには「少なからず孤独を感じていて、だからこそ胸を打つ表現をしていた」という共通項があるように見えたのだ。

余談になるが、時代によって変わる「おたく」「オタク」「ヲタク」の呼称と意味変化も、大学生だった自分にとっては興味深かった。

80年代に侮蔑対象として"発見"された「おたく」たちは、当時サブカルチャーの担い手としてメディアから持ち上げられた「若者たちの神々」とは対照的でありながらも(双方「ゼビウス」というゲームに熱中していた点を含めて)どこか似ていたとする分析は新鮮だった。80年代といえば一般的には「バブル文化」をイメージすることが多いので、その「裏側」としては同じとも言えるのかもしれない。

「『おたく』『オタク』のように、ある存在は、"発見"されて名付けられることで誕生し、表記によって変化する」。時折ハッとする定義を交えながら授業は進められた。

もうひとつ「14歳は、各々の『深夜』を発見する年頃」という名言も大好きだった。要するに「思春期は夜更かしを始めるタイミングであり、深夜ラジオやアングラ臭のするマンガなどに出会うことで、感性が育まれる」ということらしい。

こんな風に学生たちの気持ちを掴むサブカルチャー論だったが、80年代の高揚を最高潮に、90年代に入った途端に失速した。

曰く、90年代に入って「サブカルチャー」は「サブカル」と呼ばれるようになり、意味が変わってきたらしい。要するに「サブカル」という記号でしかなくなってしまい、単なる消費対象になってしまったという。先生にはこのような状況が「廃墟になった遊園地」のように見えていたようだ。

現代に近づくにつれて尻すぼみしていく「サブカルチャー論」は、単なる懐古ではなく、先生自身が現在進行形で悩んでいることを予感させた。廃墟になった遊園地は、朽ちていくのか再生していくのか。その答えを出すことが、先生の原動力になっていたように思う。

嵐と耽美と「関心領域マッピング」

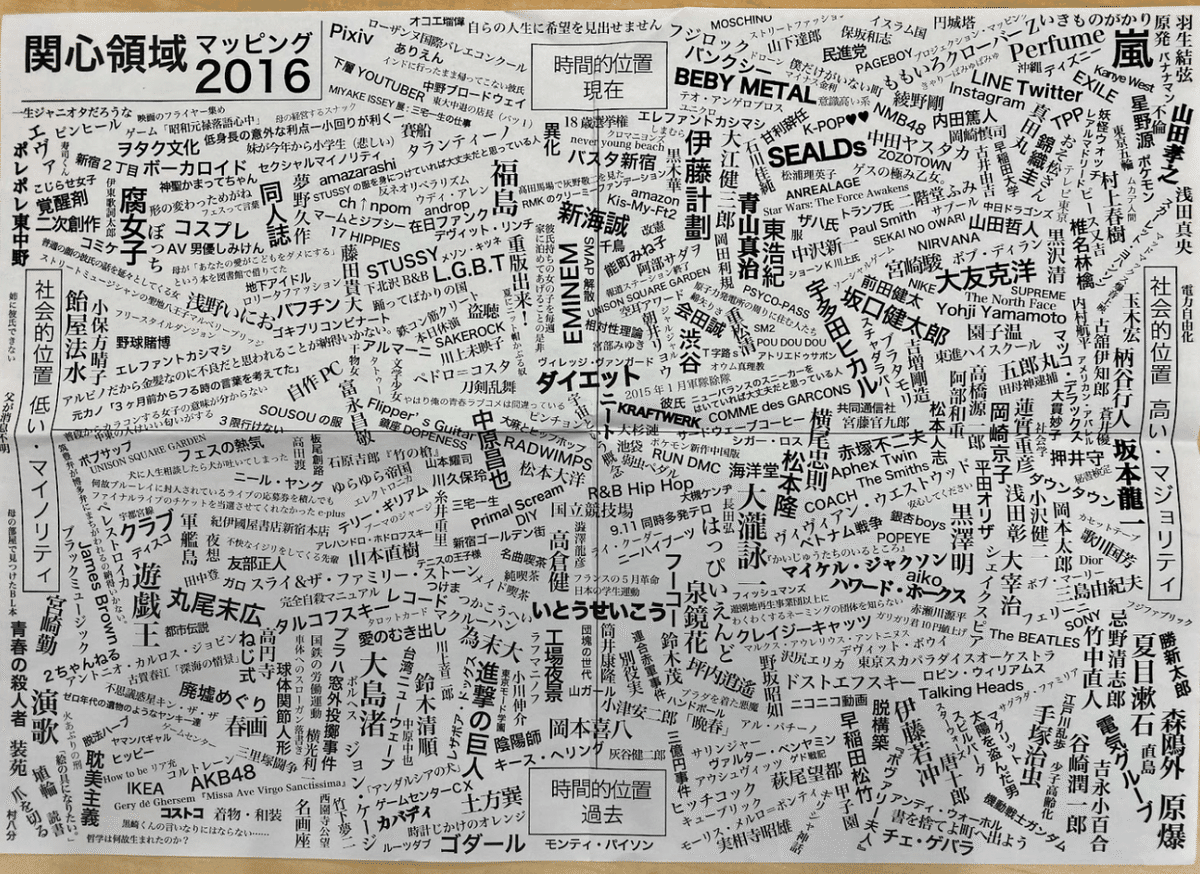

授業の合間に先生が作る「関心領域マッピング」は、そんな姿勢を感じるもののひとつだった。学生たちに「今、気になること」をアンケートで聞き、その時間軸と立ち位置を各々の独断と偏見でマッピングしたものだ。

このプリントを初めてみた時、この教室のどこかに自分と同じような人間がいることを理解した。誰がどんな単語を書いたのかはわからない。でも自分と同じように鬱屈してるヤツがいる。「どうしたら1年生からリア充に見えるか」を考えてるヤツ誰だよ、私かよ。

関心領域マッピングは授業の名物として、毎年作成されていた。きっと、先生は90年代前後に生まれた学生たちの中に「逸脱」を見出そうとしたのだろう。

私は、いつしかサブカルチャーの残り香を探して、関連する書籍を読み、古雑誌を集め、映画を見て、街を歩くようになった。自分で片鱗を探していると、サブカルチャーの理解には、マクルーハンやハイデガーといったオーソドックスな知識も必要なことがわかる。散らばった知識が線のように繋がっていくようで、当時の自分はそれが何より嬉しかった。結局、大学では"いわゆる青春"は送れなかったが、別にどうでもよくなった。

私は社会人になってからも、「潜り」として大学に足を運んだ。社会の洗礼に破れて、早々に半ニートになってしまったからだ。同級生たちが社会人デビューを決める中、モラトリアム引き伸ばし、大学に戻って(潜って)いた。

授業の後、現役生とTAの院生に混ざって研究室に行くと、先生は「今の大学生たちは、こういうのが好きなんだよな」と、最新の関心領域マッピングをよく見せてくれた。

受講生によって毎年変わる関心領域マッピングは「"嵐"と"耽美"はなぜか毎回出てくる」そうで先生は「幅がありすぎるだろ」とツッコミをいれていた。

土偶みたいに肌が死んだ私に対して、先生は「働かなくていいのか」というような野暮な質問は一度もしなかった。「まぁ、嘉島は大丈夫だよ、笑い声が大きいし」みたいな適当な肯定に私はとても安心したのを覚えている。

自分の中では一大事。周りと比べて最底辺。劣等感で悲劇のヒロインマインドに陥りそうにもなったが、先生の常時淡々とした対応に、私のメンタルは随分救われた。むしろ、ドロップアウトしてからの方が、宮沢先生とよく話せた気がする。「笑い声が大きい=大丈夫」は雑すぎないか?と思うが、超ポジティブに意訳すると「はみだしても大丈夫」ってことなんだろう。

逸脱の世界

運良く新しい仕事に就けた後も、何度か研究室に遊びに行ったものの、ここ数年は足が遠のいていた。

その間に社会は大きく変わった。

インターネットやSNS、ストリーミングサービスといった環境の変化や、キャンセルカルチャーやダイバーシティーのような価値観の進化。それらは時に「80年代までの文化風土」を断絶しうる材料になる。先生の昔のコントはクールでおもしろいのだけれど、今やったら炎上するかもしれない。

それを「サブカルチャーは、とうの昔に死んだから」で済ませることは簡単だ。でもそんなのあまりに味気ない。かつての「かっこいい」が「ひどい」になった時、どう対処するのか。これが現代求められるアティチュードになっているような気さえする。

私は「サブカルチャー論」の"更新"が見たかった。「いつか行こう」と思っていたのに、そのいつかはもう来ない。

まるで「サブカルチャー論」の授業をまとめたかのような先生の著書「ニッポン戦後サブカルチャー史」の最後には、こんな言葉が載っていた。そこに少し可能性があるような気がして、私は何度も反芻している。

中学生ぐらいのときには、四〇人のクラスで三八人は、だいたい同じ方向を向いてしまうでしょう。ところが、そのうちの二、三人は、全然違うところを見ている、その違う何かを見つめるという視線が、この本のテーマなわけです。それを僕は「逸脱」と呼びたい。サブカルチャーとは「逸脱」なのだと。

僕らが学生の時代は、父親の言葉を、先生の言葉を、社会の言葉を否定するところから始まっていた気がする。そして、それをきっかけに音楽、芸術などなど、さまざまなサブカルチャー(=逸脱の世界)を発見するわけです。 直接発露してしまったら危ない中二、一四歳なりの反抗心や欲望みたいなものを持ち続けたとして、そのやり場に困ったとき、反制度的なサブカルチャーが、またべつのエネルギーに変えてくれるということがあるかもしれない。そういう体験をしたとき、また新たなものが見えてくるかもしれない

この感覚は、令和世代にもなんとなく伝わる気がする。自分が日々触れる文化には少なからず「逸脱」の匂いが宿っているし、ちょっと検索すればすぐに過去のそれに到達でき、血肉にできるからだ。過去のように対抗すべき大きな障害はないけれど、逸脱の世界は現在進行形で続いている。その接続がある限り、朽ち果てないんじゃないだろうか。たとえ名前が変わってしまったとしても。

といいつつ、先生は好きじゃなさそうだなぁ。リニューアルした遊園地。