Dubのお勉強① ルーツ・レゲエ、ダブを聴く

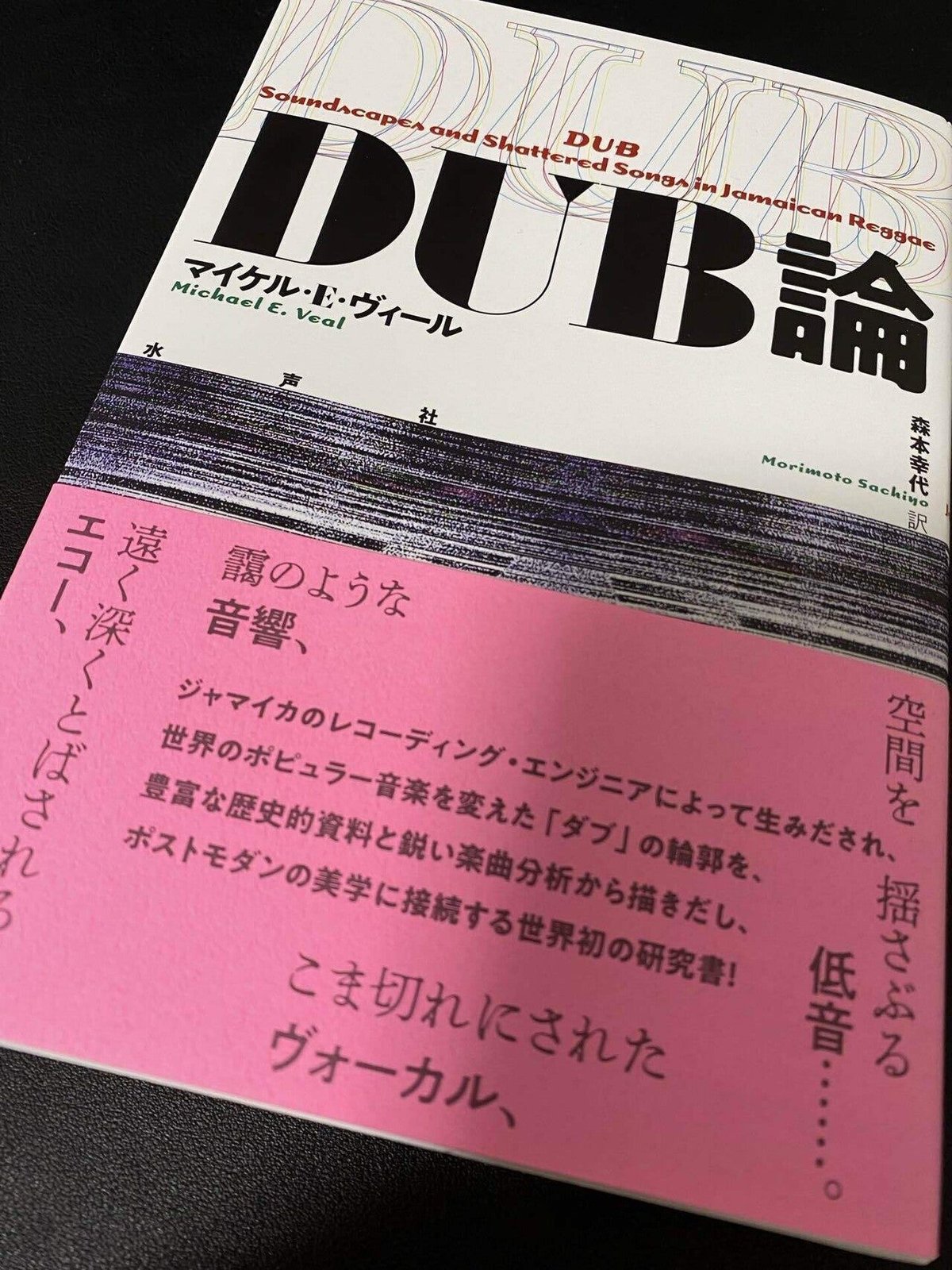

年始にこんな本を買ったんです。

「空間を揺さぶる低音…」「霞のような音響…」「こま切りにされたヴォーカル」(ボじゃなくてヴォなのもダブっぽい)、「遠く深く飛ばされるエコー」

この帯のコピーだけでそそる。

と、現在進行形で読み進めている(8割くらいは読み終わった)んだけど、同時並行でルーツ・レゲエ、ダブを聴きまくっており、勿体無いので感想記事を書くことにしました。

ちなみに、自分がちゃんとルーツ・レゲエや古典的なダブを意識したのは4年くらい前、以下のブログ記事(本当に名記事!全員必読!)を読んでからで、あまりの名文に簡単に影響されてしまったのだが、その当時は表面をサラッとなぞった程度で「ダブ沼に落ちた」わけではないので、依然として全然知らないに等しいです。

ただ、今回ついに本当の意味でダブ沼に落ちることができたかもしれない。

多分、その理由としてここ数年、電子音楽中心に音楽を聴いてきたのがデカかったと思う。

ダブはリミックス文化の先祖であり、一種の電子音楽であるということが腹落ちしてから、このジャンルに対する解像度が本当に、一気に上がった。ダブ、超面白い。

というわけで、第一弾は、主にダブで最も重要なジャマイカのルーツ・レゲエ、ダブ盤について感想を書いていきます。

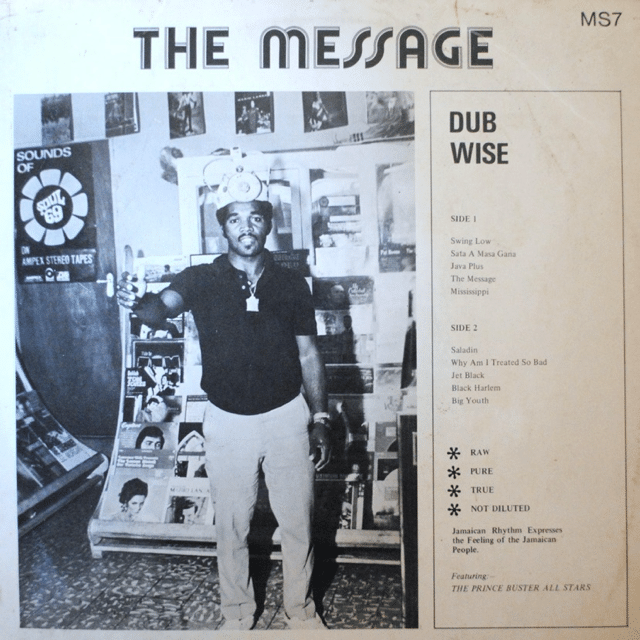

Prince Buster / The Message Dubwise (1972)

最初期のダブアルバムと呼ばれるダブの重要盤。Prince Busterは元々スカのレジェンドであって60年代に大活躍、また1959年には自身のサウンドシステムを始めプロデューサー業として何百曲と世に送り込んだり(Wiki)、ジャマイカ音楽界における超重要人物である。今作のようなダブ盤は彼のディスコグラフィでは珍しいっぽい(他をほぼ知らないのでなんとも言えないです)ので、Prince Busterを知るという意味では多分このアルバムから入るのは間違っているんだろう・・・。ちなみに、Mad ProfessorはDUB論の中で本アルバムが一番最初に手にしたダブアルバムであり、最高の一枚だと絶賛している。

後のKing Tubby、Lee Perry、Adrian Sherwoodらの音作りと比較すると、まだまだブッ飛ぶようなダブ感は薄いが、ベースやドラムの音を聴いてるとこれは確かにダブであると確信する。むしろ、飛ばされたりエグいほどの深みにハマらせるような音楽ではない分、ライトに聴きやすいというか、普通に「ええやん」くらいの温度感で聴けるのが好ましく感じる。基本インストアルバムだけど、最後の曲だけ歌物で、シンガーとしてのPrince Busterの本質も垣間見えるのは良いね。

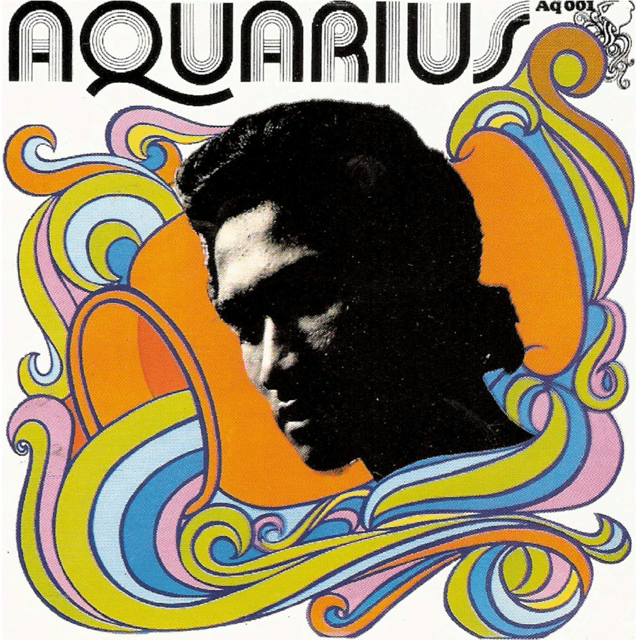

Herman Chin Loy / Aquarius Dub (1973)

これも世界で最初のダブと言われるくらいのダブ最初期のアルバム。中国系ジャマイカ人で<Aquarius>レコーズのオーナーであり、Augustus Pabloのなんと名付け親らしく、Augustus Pabloの最初のレコードを録音したのもHerman Chin Loyらしい(参照)。すわなち、この人もジャマイカダブ界隈のレジェンドである。

本アルバムの内容は、この世で最もシンプルなレゲエ・ダブといっても良いくらい音数が少ない。基本はベースとドラムがほとんどを占め、ギターのチャッ、チャッというカッティングが適度にまぶされるだけである。ただ、その分、研ぎ澄まされたベースとドラムのアンサンブルからリディムの真髄を味わえる。「ダブはベースとドラムさえしっかりしていれば成立する」、そんなことを学べるアルバムだと思う。

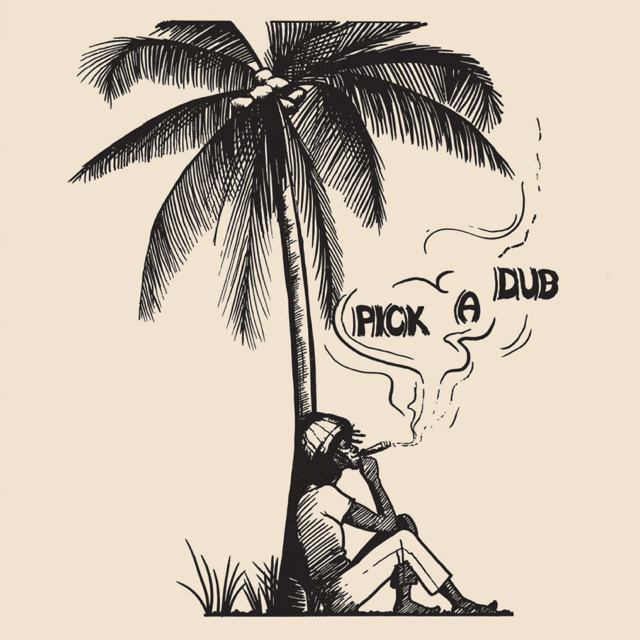

Keith Hudson / Pick a Dub (1974)

Keith Hudsonです。DUB論ではあまり取り上げられてなかったけど、この人もダブ創世記の重要人物で、本作はダブ名盤として至るところで目にする有名盤。レゲエバンドのSoul Syndicate(Bunny Leeの元ではThe Aggrovatorsとして名前を変えて活躍)、Bob Marley & The WailersのBarrett兄弟、Augustus Pabloなどが参加しており、ミックスはKing Tubbyとなかなか鉄壁の布陣。

ブォーンとうなるベース、カーンと響くドラム、ファッファッファッとリバーブがかかるギター、ピアノや管楽器の甘美な音色、これらの音が綺麗に分離しており、一聴して「かなり音良くない?」という印象を受けた。次に取り上げるKing TubbyやLee Perryはもっと掴みどころのない、渾然一体としたダブを鳴らすイメージだけど、Keith Hudsonの本作収録曲のいくつかは(言い方が難しく、語弊がありそうだが)もっとちゃんと「曲をやっている」イメージで、その分、かなり聴きやすい。例えば、M2 "Black Heart"ではThe Byrdsを思わせるようなサイケデリックギターが挿入されてるし、哀愁漂うM3 "Michael Talbot Affair"はギター、ピアノ、管楽器がきちんとわかりやすいメロディを伴っている。M12"Depth Charge"の黄泉まで飛んでいくようなダブミックスはもちろん素晴らしいんだけど、ギターがそもそも美しく、コード進行もなんだか分かりやすくて親しみやすく感じる。ロック好きはこのアルバムからダブに突入するのは大いにアリだと思う。

King Tubby / Presents The Roots of Dub (1975)

ダブで最も重要な人物の一人、KIng Tubbyの名盤。King Tubbyの説明はもうネットでググるなり、生成AIに質問するなりしたらそれなりの経歴が出てくるので割愛。

とにかく、今でも自分がダブをイメージするのは、このアルバムのグシャッとした強烈なベース音やサウンドデザインである。まさに解体と再構築を繰り返して既存の曲から大きく逸脱して新しいものを目指したダブの象徴的なアルバムだと思う。DUB論を読んでると、タビーは本当に様々な工夫を凝らしてダブを進化させていたようで、たとえばスプリングリバーブを叩くことで耳障りなガーンとなるような音を出したりしていたとのこと。このアルバムからも強烈な一撃を食らう瞬間が多々あり、まさに本手法を用いて音作りをしていたんじゃないかなと想像する。うーん、電気技師、サウンドエンジニアとしてのプライドとそれまでの経験や探求を血肉と化して一つの芸術に結実させた、まさにプロの仕事である。本当に素晴らしい。

The Upsetters / Super Ape (1976)

ジャマイカ発祥のダブという音楽の発展に対して、Lee "Scratch" PerryはKing Tubbyと並ぶレジェンドで重要人物だが、King Tubbyがエンジニアという出自から職人芸としてジャマイカダブを作り上げたのに対し、Lee "Scratch" Perryはシンガーソングライターでありプロデューサーとしてダブの発展に寄与したと認識している。そして、King Tubbyがイチローのような理論派ならば、Lee Perryは長嶋茂雄のような感覚派といった印象を勝手に抱いている。

そんなLee Perryで最も有名なアルバムの一つ、またダブで最も有名なアルバムの一つがこのキングコングなジャケの「Super Ape」だ。独特の音響処理は奇跡的なバランスで成り立っており、ヴゥーンという野太いベースと軽快に鳴り響くホーンの遊び心には思わず笑みが溢れる。何度聴いても意味はわからないんだが、何か凄いものであるということは感覚的にわかる。分厚いのに湿り気があり、陽気なようでいて憂いがある。そして、狂気と思わせつつも理性的な土台がある。優れた音楽というのは両義的な側面を持つよなぁと改めて思わされるのであった。

Augustus Pablo / King Tubby Meets Rockers Uptown (1976)

Ausustus Pabloによる記念すべき初プロデュース作品であり、King Tubby(と地味にErrol Tompsonも)がミックスした、ダブの大名盤として君臨するアルバムである。上述のKIng Tubbyのアルバムなんかと比較するとだいぶバランスの取れた音作りがなされており、成熟したサウンドである。また、土台となるベースとドラムがそもそも異常にカッコいい。クレジットを見ると、ベースはSly & RobbieのRobbie ShakespeareとBob Marley & The WailersのAston "Family Man" Barrett、そしてドラムが同じくBob Marley & The Wailersから兄弟であるCarlton Barrettが担っており、通りでタイトな演奏だと思った。そして、タビーによる適度に飛ばすディレイエフェクトとの相性が抜群で、左右のチャネルからスコーンと響くスネアと、深みのあるベースラインがたまらない。さらに、その土台に加えて、Augustus Pabloによるピアノやメロディカ、またその他サックスやトランペット、ギターの抜き差し加減が素晴らしく、ちょうど良い塩梅で彩りを与えているのが絶妙。総合的に見て名盤と呼ばれるにふさわしい内容になっていることに全く異論はないです。

なお、Jacob Miller(聴いたことはない)元ネタの曲が多いようなので、今度掘ってみたい。例えば、M7のタイトル曲はJacob Millerの"Baby I Love You So"が元ネタで、さらにHerman Chin Royの"Jah Jah Dub"のリディムを用いている(こっちは聴き比べてみたら確かにリディムが同じだった)。

Augustus Pablo / East of the River Nile (1977)

Augustus Pabloといえばメロディカであるが、彼の悲哀、郷愁を誘うなんともいえない絶妙なメロディカを堪能できるのがこのアルバム。フィッシュマンズの"いかれたBaby"、リップスの"Race for the Prize"、MGMT "Kids"のようなアンセム級のイントロ…とまでは言わないが、M1"Chant To King Selassie I"から聴ける素晴らしきメロディカの旋律と深みのあるダブの絶妙な融合はなかなかパンチ力ある。全体的に漂う郷愁や秋に合いそうな雰囲気はマイナーキー中心のメロディが故だろうか。ルーツレゲエ/ダブはあまりに陽気すぎるものよりこれくらい憂いを帯びていた方がリヴァーブかかったベースが映えるように思う。あと、控え目に鳴っているギターのメロディが地味に良い。

ちなみに、M10 "Sounds from Revi"とM11 "Chapter 2"のイントロはPSGのやつ!となった。これ、リディムとしては別にオリジナルのものがあるんだろうか。

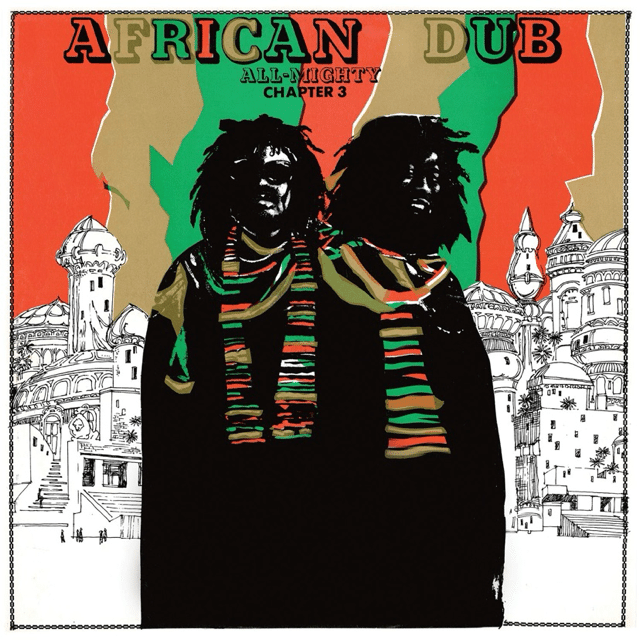

Joe Gibbs & The Professionals / African Dub All-Mighty: Chapter 3 (1978)

Joe GibbsとエンジニアのErrol ThompsonによるAfrican Dub All-Mightyシリーズの中でも最も人気の一枚。エンジニアのErrol Thompsonは、ダブ論でもKing Tubby、Lee Perryと並んで紹介されるほどの超重要エンジニア。

他のルーツレゲエよりもなんか踊りやすい・・・と思ったらハイハットをはじめドラムをかなり細かく刻んでいるからか、テクノに慣れてる自分の耳にとってはとても丁度良いダンスミュージックに聴こえる。ジャマイカにおいてはダンスミュージックを求めた人々がサウンドシステムの周りに集まってダブが発展してきたことを思うと、こういう変化の仕方も必然だったのかもしれない。また、基本的なエレメントとしてはそこまで奇抜な音楽ではないと思うけど、水の音、チャイム、サイレンのような楽しげな電子音がエフェクトされていて、一種のコラージュミュージックとして聴いても面白い。この辺はまさにErrol Thompsonの手腕で本作の重要ポイントでもある。適度にメロウな雰囲気も醸し出していて、ダブ入門するのにクセが強くなくて良いかも。

ルーツ・レゲエ、ダブのアルバムでも超有名盤ばかりだけど、実はこの辺を体系的に追って理解している人ってそんなに多くはないんじゃないかなと思う。自分も物凄く時間がかかってやっと良さが分かってきたくらいだし、この先、ダブに興味をもった人の参考になったら嬉しいところ。

次は<On-U Sound>の予定なので、よろしくです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?