百字劇場ガイド

百字劇場というのをやってます。

百字小説が200篇入った本のシリーズです。

百字小説というのは、その名のとおり百字で書いた小説。一篇が百字、極端に短い小説、です。

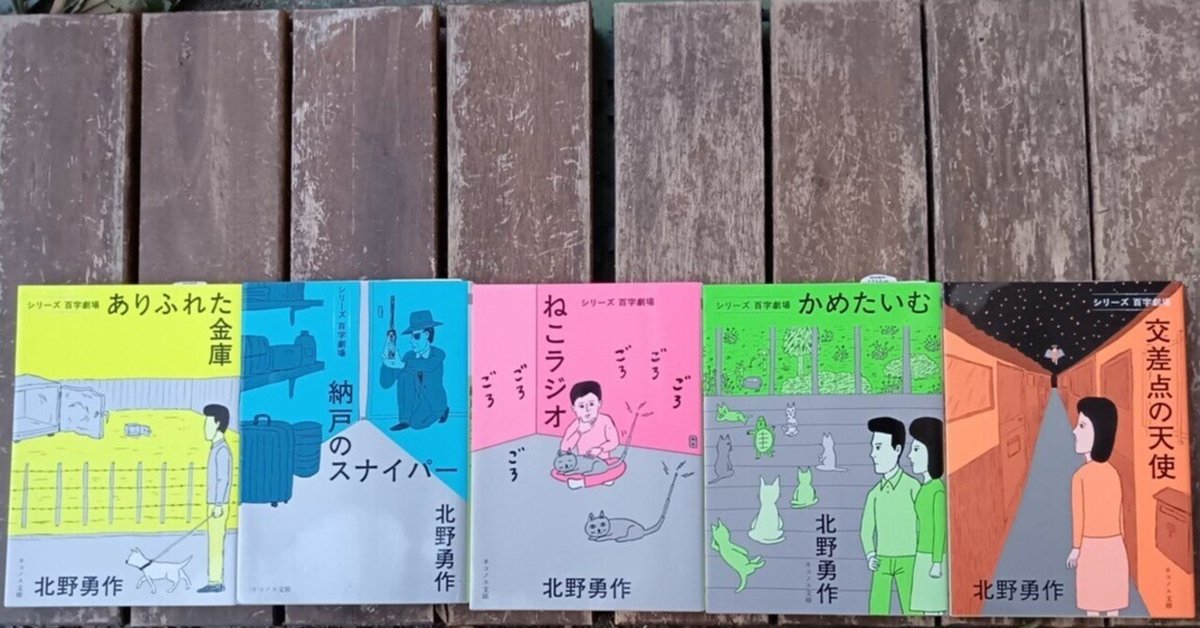

現在、五冊でてます。だから、百字小説が千個並んでいることになります。これだけでもけっこう画期的だと思うんですが、まああんまり話題にもならず書評もしてもらえず、

私としてはこの五冊だけでなく、ずっと続けていきたいんですが、この五冊がちょっとは売れてくれないとそれも無理なので、ガイドみたいなものを書こうと思ったわけです。

まず一冊目が、

『ありふれた金庫』

読むのに順番はありませんが、これが入りやすいかな。いちおう「SF」的なもの(あくまでも私の考える「SF」ですが)をまとめてます。

ここで試し読みできます。説明するより読む方が早い。百字ですから試し読みでも9編読めます。お試しください。

タイトルは、星新一の『デラックスな金庫』と『ありふれた手法』から来ています。私が小説というものにのめり込むことになったのは、中学のときに出会った星新一のショートショートで、あれがなければこんなことはしてなかった。そして、今こういう短いものを書いているのも、結局そこに戻ろうとしているように思います。こんなに短い小説があるのか、とか、短いということがおもしろさに直結する、という驚き、ですね。

そしてこれが表題作の朗読動画。自分でやってます。音楽は適当にキーボードを押さえて。

【百字劇場】『ありふれた金庫』P40 pic.twitter.com/ZHyAdgv6Cl

— 北野勇作100 (@kitanoyu100) January 1, 2025

あんまり星新一っぽくないと感じられるかも。星新一と言えば、意表をつくオチ、みたいに思われてるし、まあ実際にそうなんですが、そこばかりが強調され過ぎのように思います。

実際、星新一はエッセイの中で、ショートショートを書く上でいちばん大事なのは「異様なシチュエーション」、と書いてます。

後期の作の『つねならぬ話』には、ほとんどオチらしいオチのない短い話がたくさん収録されています。だからどうだ、ということはないのですが、私はこのあたりのオチから解放されたような作品群がすごく好きで、そしていちばん影響を受けてます。

もちろん私には星新一と同じことなどできないし、そんなことをする意味もない。ただ、そういうおもしろさもある、ということを教わっただけで、そして自分がおもしろいと思うことを今やってるだけです。

じつはこの『ありふれた金庫』に収録されているのは、『100文字SF』(早川書房)の続編として考えてて、だからSFっぽいものを中心に選んだ。でも早川から続刊は出せませんでした。まあ百字小説とかそんなゲテモノは、一冊で充分、ということなのでしょう。でも作者としては、そうなると延々書き続けた【ほぼ百字小説】(ツイッターでやってて、今年で十年目です)は、つまみ食いされたまま、もうどこからも出しにくい状態になってしまうし、けっこう途方にくれたまま、相手にされないままで、二年ほど待ったあげく、結局出ない、ということがようやくはっきりして、そのことをツイッターでぼやいてたところを浅生鴨さんに声をかけていただいて、ネコノス出版で続きをやれることになったのでした。インディーズ出版なので、値段はちょっと高めです。

だからまあ、百字小説というのがどういうものなのかを知るためには、『100文字SF』の方を読んでもらうほうがいいかもしれません。その上で、こういうのもおもしろそう、と思えたら、百字劇場に進んでください。

あ、それからこの百字劇場と『100文字SF』、どちらにも全作解説があります。

200篇全部にコメントしてます。これもあわせてお楽しみください。百字小説を百字以内で解説するのは難しいので、本編よりだいぶ長くなってます。

そしてこの全作解説と別に『百字劇場』には、それぞれ解説がついてます。解説者に恵まれてるなあ、とつくづく思います。

『ありふれた金庫』の解説は、高山羽根子さん。文字数と身体性、そして百字の視覚的なスケール感について。

*百字を並べる

それからこれはけっこう大事なことだと思うんですが、どれを選んでどう並べるか、というのがこの百字劇場のいちばん大事なところ。

もとになっているのは、ツイッター(X(旧ツイッター)とか書かなくてもいいですよね。)でずっと続けている【ほぼ百字小説】で、10年目の今、その数は五千を超えて増え続けています。

だいたい一日二つくらい。その中から二百を選んで並べてる。このツイッターに連投している分は、映画で言えばラッシュフィルムで、とにかくカメラを回していろんなカットを撮影してるだけで、そしてこのなかから200個選んで並べていくことで、別の何かが生まれるんじゃないかと思う。 できあがるのは一本の映画みたいなもので、そんな思いも込めてシリーズの名前を『百字劇場』にしました。

べつに最初からそんなことを意図してたんじゃなくて、単にツイッターというものがあったら【ほぼ百字小説】を何も考えずに続けていて、それが千を超えたあたりから、これはちょっとおもしろいことが起きてるのかもしれない、と思うようになりました。

ひとつは、時間。もうひとつは、日常。

それと量。現在は五千を超えているその量ですね。ある量によって、質的に違ったものになる。

このあたり、まだ自分でも整理がついてないのですが、これがかなりの鉱脈である確信はあります。たぶんここには、小説とか文章というものの不思議とか魔法みたいなものがある。そのへんのことも少しずつ書いていきます。

この【ほぼ百字小説】→【百字劇場】みたいなやりかたをやってる人はたぶんまだあんまりいないので、もっとみんなやったらいいと思う。そのあたりのことも、のちほど。

あと、こんなことも書こう、というメモとして。

*百字小説(マイクロノベル)は、はたして小説なのか?

*季節感について。

*世界のレイヤー。地層。

*

なんか、思ってたよりずっと長くなってしまってますが、まあこのまま続けます。

【ほぼ百字小説】を延々続けている間にマイクロノベルのことをけっこう考えたし、それでわかったと思ったこともある。

いちばん思ったのは、小説というのはいったい何なのか、です。

*マイクロノベルは小説なのか?

最初に私の考えを書いてしまうと、

小説です。

当たり前と言えば当たり前。でも、小説というのは一般的には「お話」だと思われています。あるストーリーがあって、それを文章を使って表わしたもの。

だから百字でもそれが備わっていれば小説、というのは、ごく当たり前の見方で、異論はないと思います。

私も最初は【ほぼ百字小説】は、そういうものとして書いてたように思います。短いお話、みたいに。

でも書いているうちに、お話というのは、小説には絶対に必要なものではないかも、と思うようになりました。

小説というのは、文章を使ったドミノ倒しみたいなもので、それをやるために便利な道具とか形式みたいなものがストーリーであって、だからドミノ倒しがうまくいくのであれば、べつにそれはなくてもかまわない。無理やり使う必要はない。

長いドミノ倒しだと、そこに「お話」というか「物語性」とか「起承転結」みたいなものがないと観客の興味を繋ぎとめておくことができない。だからそういうものを使うほうがやりやすい。

でも極端に数が少ないドミノ倒しだと観客が飽きる暇がないので、そういうものがなくても問題ない。

そして、マイクロノベルは、ドミノの数が極めて少ないドミノ倒し、と考えられる。だいたい三文くらいですからね。ドミノの数が三つくらいのドミノ倒し。だから、その少ない数でどれだけうまく倒すか、へんてこに倒すか、みたいな遊び。倒れるときに、どう気持ちよく転がるか、とか、どんな音を立てるか、とか。

文章によってそういうことが行われていれば、それは小説。そして、もしそういうことが行われてなくても、たとえば、ドミノ倒しだと思ってたらドミノ倒れない、という意外性も一種のドミノ倒しであると考えることができるから、それも小説。ということで、それじゃ、なんでも小説、になってしまう、と思われるでしょうが、そうです、なんでも小説、でいいと私は思ってます。

極論すれば、それを小説だと作者が思っているかどうか。エッセイでも日記でも取り扱い説明書でも、それを小説として読ませようと作者が書いたものなら、それは小説。作者が小説だと思って書いていないものを読者が勝手に小説として読んでも、それは小説。

【ほぼ百字小説】を書いているうちに、そう思うようになりました。

ようするに、小説というのは、文章が作るドミノ倒しみたいな物理的な運動を見せるもので、そしてそれを飽きずに見せるためには、観客の予想外の倒れ方とか意外な軌道を用意したりする、という感じです。

たとえば、百字が三文で出来ているとして、人間は一文目を読むと自然に二文目を予想する。そして一文目と二文目を読むとその二つの間にある運動とか軌道から、次の運動なり軌道を予想する。そして実際に三文目を読んだときに、それが予想といい感じでズレていたりいい感じで裏切られていたりすることが楽しかったり心地よかったりする、みたいなこと。

そういうふうに文章のドミノを並べて倒すこと、そういう物理的な運動みたいなものが小説なのではないかと思います。

そう考えると、小説というものの最小単位は、百字くらいではないかと思います。ドミノがひとつでは倒しにくいですから。もちろん文章ですから例外はあって、一文とか少ない字数にいくつものドミノを仕込むこともできますが。

でもまあ長編とか書いてるときも、やってることは、目の前のドミノを並べることで、だからマイクロノベルだから何か特殊なことをやっている、というわけではない。

普通に小説を書いている。

そういうふうに考えるきっかけになったのは、亡くなられてしまいましたが小林泰三さんとイベントをやったときの、「北野さんは長編を書くのと同じように百字小説を書いている」という指摘で、こういう鋭い指摘は、やっぱり餅は餅屋、という感じがします。

これの28分くらいのところですが、まあおもしろいので全編視聴するのがいいと思います。

それにしても小林泰三さんは、ほんまにおもしろい人やったなあ。もうアホな話ができないということが、今も信じられない。

小林さんのことを書いた百字もここに載せときます。

話がとっちらかってますが、まあなんとなく今考えているのはそんなところ。たぶん前からおぼろげには思ってたことなんですが、【ほぼ百字小説】を十年ほどやってみて、今ココ、という感じ。あと十年やったらどうなるかわかりませんが。

そして二冊目、

『納戸のスナイパー』

です。

これは説明しにくいんですが、狸小説です。なんだそりゃ、と言われそうですが、そうなんだから仕方がない。狸がいっぱい入ってます。

これも、試し読みできます。狸を確認してください。

「SF」の次が「狸」って、我ながらめちゃくちゃというか、でたらめな気がするんですが、でも私のデビュー作である『昔、火星のあった場所』なんて、ファンタジーの賞なのに、火星でテラフォーミングで量子SFで狸で日本昔話をぐちゃぐちゃに混ぜ合わせて固めた小説ですから、出発点からしてそうだったとも言えるかもしれません。

表題作の朗読。狸自体は出てきませんが、狸的です。狸的、とはこういうこと。

『納戸のスナイパー』P9 pic.twitter.com/D4SyeMPlhV

— 北野勇作100 (@kitanoyu100) January 2, 2025

子供の頃、祖母が話してくれる狐狸に化かされる話が好きでした。おとぎ話としてではなく、どこの誰がどんなふうに化かされたか、という、つまり本当にあったこと、としての化かされ話です。田んぼの手前のお地蔵さんのところで、とか。ああ、あそこで、とわかる。

祖母の時代には、まだ狐狸が人を化かす、という世界観が人間の世界の上に重なっていたんですね。

ヒトじゃないものがヒトに化けたり、化かしたりする、というのがおもしろくて、不思議で、怖くて。

そういう少し前まで本当にあった世界への憧れみたいなものがあるのは、そのせいだろうと思います。

あ、それと落語があるかな。私が子供の頃は、寄席番組がテレビで普通にあって、漫才といっしょに落語もありました。そこには、狐狸の噺がけっこうある。『七度狐』とか『狸賽』とか『豆狸』とか。怪獣やウルトラマンと同じように私はそれを楽しんでいて、だから私のなかではSFと同じ箱に入ってる。

そのせいでしょうね、わざわざそういうものを書こうと思ったわけじゃないのに、いくつも百字小説を書いているうちに、そんな世界の断片が出てくるようになった。たぶん私の中にもそういう世界観が重なっているんでしょう。百字小説を毎日書いているうちに、自分の中にそういうものがけっこうな割合であることがわかった。

だから、そういう世界観のものでまとめてみようか、と思ったのがこれです。

まあヒトじゃない知的生命体がヒトになりすましたりヒトを化かしたりしながらヒトに紛れて暮らしてる、というのはSFそのものですよね。『ありふれた金庫』ほどわかりやすい形ではないですが、だからこれも私の中ではSFです。

解説は、上田航平さん。

狸の作るツメの甘い嘘、それをあえて共有してあげる人間、人間の中にある狸らしさ、という切り口の解説。

コントとか演劇って、狸的ですよね。

そしてこれにも全作解説がついてます。

*時間と循環

ツイッターでやってる【ほぼ百字小説】(ほぼ百字くらいで書こうと思って始めたのですが、実際には百字ぴったりにしてます。まあ最初の空白とか最後の句点とかは、人によって数え方は違うでしょうが、百枡ぴったりに納まるようにしてます。)は、ほとんど毎日、日記を書くように続けていて、実際にあったことに影響を受けたり実際にあったことそのまんまを書いたりもするので、現実がかなり反映されます。日記も小説、というのは、前のところで書いた通り。誰かに読ませる、という前提で書かれていて、書いた人間が小説だと思えば小説、というのが私の小説の定義。

【ほぼ百字小説】の中には、「娘の観察日記」みたいなのがあるんですが、当然ながらその中の娘は、成長していってるし、私ももちろん歳をとる。自分自身の変化の自覚はあまりないにしても、なにしろ十年なので、娘の方はかなりすごい。小五だったのが、もうすっかり大人です。【ほぼ百字小説】の並びの中にはそういうことが含まれてる。

『100文字SF』では、最初と最後に娘の話を入れることでそれを強調してます。最初の話が小五のとき、最後の話が中三です。これがいちばんわかりやすい。あの一冊の中に五年間ほどの時間の流れが入ってる。

それは『100文字SF』のゲラをみて並べ替えているときに気づいたことでした。独立した百字として書いてても、そこには現実の時間が反映されてて、つまり時系列が存在する。マイクロノベルを長い時間かけて連ねていくとそういうことが起こる。それもまた文章の不思議だと思う。

いろんな時間にいる自分からの手紙を読んでるみたいな気持ちになる。

百字劇場は、そういう流れを意識して並べるようにしてます。

十年という長さもあるんですが、わかりやすいところでは、季節の変化がある。全部がそうではないですが、やっぱり夏には夏、冬には冬の話を書く。『納戸のスナイパー』は狸の話なので、月とか落ち葉とか、花鳥風月なものが出てきます。狸は風流ですから。

【ほぼ百字小説】の中には、十年分の季節が流れていて、だからそこから選んで並べるときは、季節の変化を合わせて並べるようにしてます。

狸はまだしも、亀だと冬眠したりもするので、季節の変化を合わせないと辻褄が合わなくなる。

ということで、『百時劇場』には、十年分の時間と十回分季節が入ってるわけです。

べつにそうしようとしたんじゃなくて、日記みたいにやってたら、自然にその時間の流れが反映される、というのは途中で気づいたことで、千くらいまで書いた頃かな。時間と量によって、質的な変化があらわれる、ということだろうと思ってます。マイクロノベルであまりこういうことをした人はいないんじゃないか、とそれに気づいたときはちょっと嬉しかった。長編の中で長い時間を書くのと同じようなことが起こる。

これはやってておもしろいので、みんな日記のようにマイクロノベルを書いたらいいと思う。

百字劇場一冊と全作解説を読んだら、私の書きかたは全部わかるので、日記代わりに書いてみたらどうでしょう。いろんな発見があって、なかなかおもしろいですよ。書くだけ書いて、気に入らなければ誰にも見せなければいいだけだし。日記よりおもしろいんじゃないかな。小説なんかそのくらい気軽に書けばいいと思う。

そして三冊目は、

『ねこラジオ』

これはわかりやすい。猫でまとめてます。

猫本と間違えて買ってくれないかなあ、とか思って。いや、猫本ですよ。ほんとに猫の話ばっかりだから。猫だらけです。

試し読みしてください。

https://neconos.net/books/radio/

それにしても、ねこラジオって、なかなかサイバーというか、ゲルショッカーの怪人みたいですね。

これが朗読動画。

『ねこラジオ』P6 pic.twitter.com/EflBw3Gc0t

— 北野勇作100 (@kitanoyu100) January 3, 2025

これも『100文字SF』の次がなかなか出せないときに、やってみたことが元になってます。『100文字ねこ』というのはどうかなあ、とか。

その時点では【ほぼ百字小説】は、まだ二千篇くらいだったと思います。

それを読み返して、猫もけっこう出てくることがわかった。というか、実際に近所でよく猫を見かけて、そこから思いついたこととか妄想したことを書くことが多かった。

うちの近所は昔の狭い路地がたくさん残っていて、そこにはよく猫がうろうろしている。飼われてるのか野良なのかわからないんですが、何匹かの猫はお馴染みです。向こうがこっちを認識しているのかどうかはわからないけど。

猫は不思議ですね。町中をあれだけ自由にうろうろしている動物は他にいない。私が子供の頃は、まだ野良犬とか放し飼いの犬(信じられないかもしれませんが、けっこういました。)なんかもいたんですが、さすがに今はいない。でも、猫は普通に寝てたりうろうろしてたりする。

狐狸の話はフィクションですが、猫の話は実際に見たそのまんまだったり、そこから妄想したものだったりする。だからちょっとモードみたいなのが違う。

人間の世界と重なってる猫の世界の存在をよく感じます。そういう世界観でまとめた本。

だから出てくる猫は、道端で出会う猫です。猫を飼ってない人の猫本というのはなかなか珍しいんじゃないでしょうか。

解説は、とり・みき さん。私は昔からとりさんの書く文章のファンなので、解説を書いていただけたのはとても嬉しい。

SFの中にある「猫SF」という流れの中に『ねこラジオ』を位置づけてもらえているのも嬉しい。そうそう、これって、猫SFなんですよ。少なくとも本人はそのつもりで書いてます。わりと日常に近いところに足を置いてるSF。

屋外の猫なので、ここにも季節は大きく関係します。暑い日寒い日晴れた日雨の日、猫のいるところはぜんぶ違う。発情もするし。

そして全作解説がこれ。

道端猫写真も入ってます。

*リアリティライン

ここまでで、「SF」「狸」「猫」でまとめてきたんですが、そうしながら思ったのは、どうもこの三つはリアリティのラインみたいなものが違っていて、自分はどうやらそういう違ったリアリティの世界の重ね合わせみたいなものとして世界を捉えてるらしい、ということでした。

「SF」というのは、子供の頃から親しんできた、まあ基本的にはなんでもありの世界。

「狸」は、狐狸が人を化かす、というリアリティが有効な世界。上方落語的な世界でもある。

「猫」は、実際の自分の日常の中で、見かけたりすれ違ったりしている世界。

たぶん、カメラを切り替えるみたいに、この三つを切り替えながら世界を見ているらしい、ということ。実際に見えている世界だけでなく、頭の中で想像を膨らませる場合も含めて。

だから『ねこラジオ』の場合は、いわゆる「日常」にいちばん近い。妄想するにしても片足はそこに置いたままで。

猫が出てこないけど『ねこラジオ』、狸の話じゃないけど『納戸のスナイパー』に入っているものは、「これは猫的世界観で書かれてる」「これは狸的世界観で書かれている」と感じるものを入れてあります。

といっても、三つは完全に分かれているわけじゃなくて、部分的に重なってたりもする。

ということでシリーズ百字劇場の最初の三冊、『ありふれた金庫』『納戸のスナイパー』『ねこラジオ』になりました。

とりあえずは、この三冊の中から一冊読んでみる、というのがいいんじゃないかと思います。

「SF」らしさでいくか、「狸」っぽさでいくか、「猫」が好きか。それで一冊読んで、それがおもしろければ、たぶん全部おもしろい。おもしろくなければ‥‥‥、ですね。

四冊目が

『かめたいむ』

亀です。

何を隠そう私は亀好きです。そして亀を飼ってる。猫を飼ってないの人の書いた猫本が『ねこラジオ』なら、亀を飼っている人の亀本が、この『かめたいむ』。

【ほぼ百字小説】には、実際にあったことをそのまんま書いたり、そこから妄想したことを書いたものがかなり入っていて、だから亀を飼ってると当然亀のことが多くなる。だから亀でまとめる、というのはひとつの必然だと思ってました。

亀は室内ではなく外で飼ってます。二階の物干しです。水を入れた盥に板切れでスロープを付けて亀が自力で出入りできるようにしている。亀の飼い方の本で、そういう写真を見て、やってみたら本当に亀は何日間かでちゃんとそうするようになった。亀はちゃんと世界の構造を把握するんだな、と思いました。

そんなふうに亀を見ていて、それで書いたのが『かめくん』であり『カメリ』です。亀から見た世界、みたいな話ですね。

そして、今度はそのオリジナルの亀。もう三十年以上飼っている亀の日常。同じ家に住んでいる人間が観た亀の日々を書いてます。

だから、基本的には物干ししか出てこない。

洗濯物を干しているとき、餌をやるとき、それがほとんどです。

そしてこれも季節が大きい。ごく普通のクサガメです。外で飼ってるので冬には冬眠する。いつも盥の水の中で冬眠する。春になると起きてくる。もう三十回以上それを見ています。

そういう亀の時間。かめたいむが、百字で並んでます。

亀は長生きです。万年とまではいかなくても、三十年ずっといっしょに暮らせる生き物なんてあんまりいない。妻や娘よりも長くいっしょに暮らしてます。そして舞台はほぼ物干しに限定されている。

小説としても、だいぶ不思議なことがやれているのではないか、と思います。こんな変な本、普通出ないですよ。

日常、反復、時間、そんな「かめたいむ」を並べてます。

試し読みしてください。

解説は、長嶋有さん。

この本の主人公である亀のこと、そして同じ亀を三十年以上観測し続けること、について。

全作解説はこちら。

そして、長嶋さんの解説にも出てくる未来予想亀の動画。

Xユーザーの北野勇作100さん: 「予想亀動画です。 https://t.co/1B35987G4L」 / X

*定点観測

【ほぼ百字小説】の中に時間が内包されているというのは、前に書きましたが、『かめたいむ』では、物干しという決まった位置で、同じ亀を観察するというかそこにある亀の世界を観察する、いわば定点観測になっていて、それによって時間が強調されてます。

長生きな亀の中をまっすぐ流れてる時間と、冬眠したり起きたりの季節として循環している時間、冬眠している間の亀の甲羅の中の時間、一日の甲羅を干したり水に入ったりする時間、いろんな亀の時間です。

あ、それで「かめたいむ」だったのか、と今になって気がついた。これをまとめてたときは、単なるサマータイムの替え歌だと思ってたんですが、そういうことだったんでしょうね。なんにも考えずに決めたことの意味が後になってわかる、というのはあるあるです。小説だととくによくあるある。

それともうひとつ、物干しという場所ですね。物干しは狭いんですが、じつは家の中でいちばん空に近い場所で、だからいちばん遠くが見える。国際宇宙ステーションも火星も見える。だから狭くて広い。そういう物干しからの景色、というのも書きたかったことのひとつ。

そしてこの空に近い、というところから、「天使」という次の単語が出てきます。

そして5冊目が

『交差点の天使』

亀をまとめながら、天使という言葉でまとめてました。亀と対になってる。

亀で一冊作りたいなと思うのと同時に、天使でも一冊、とは思ってました。

なんで天使? と言われても説明が難しい、というか、よくわからない。天使としか呼びようのない、なんかよくわからないもの、という感じです。

そもそも【ほぼ百字小説】を始めたのが、天使の話を書こうと思ったからでした。

「試し読み」の最初に出てくるのが、それです。更地に落ちていた天使の話。

それを百字くらいの長さで書いたらおもしろいかも、というそれだけの理由でひとつ書いてみた。それが始まりでした。

これが朗読版。

https://x.com/kitanoyu100/status/1875784264287187329

交差点の天使P5 【ほぼ百字小説】(1) pic.twitter.com/bVARZiz0nq

— 北野勇作100 (@kitanoyu100) January 5, 2025

くわしくは、全作解説の中に書いてます。

そしてそこからもときどき、この天使としか呼びようのないよくわからないものは【ほぼ百字小説】に出てきます。それこそ、亀のように。

*よくわからないこと

自分でもよくわからないままのことをよくわかないままその百字にだけ集中して書く、というのも百字のいいところのように思います。いいところ、というか、私がやりたいこと、というのがそれなのかも。だから天使の話を書いてみた。書いてみて、なんかこのやりかたならやれそうに感じることができた。それでここまで続いたんだと思います。

百字だから、よくわからないまま最後まで行ってしまえる。

これが長編だとさすがにそこまで頼りないことはやりにくい。なんか仮でも答えみたいなものが必要になってくるように思います。いや、書くほうとしてそれでよくても、読者のほうがなかなか納得してくれない。まあこのへんは人それぞれの考え方でしょうけど。

百字ならわからないものをわからないまま読ませることができるはず、というのが私の考えです。わからないものは、わからないまま書くしかない、というのも。

ということで、これがいちばんわけのわからない本で、それゆえいちばん百字劇場らしい本かもしれません。

解説は、サリngROCKさん。劇作家で演出家で俳優です。この人が演出する舞台に私は何度か出させてもらってます。芝居の稽古とか本番のあとで飲みに行ったときにした会話みたいな解説をしてくれてます。

ということで、五冊分のガイドを終えました。

なんか自分のためのガイドになってしまったような気がします。まだどっちに進んでるのかすらわからないのにね。

そして、ここまで読んでくださったかたはおわかりかと思いますが、この五冊で終わりとはまったく考えてない。まだまだこの先も、できれば死ぬまで、さらにできれば死んでからも続けたいと思っているんですが、今のところこの5冊を出せただけでもちょっとした奇跡で、ある程度これが売れてくれたら出せるかも、という感じです。

だから一冊でも買ってもらえると嬉しいです。

もともとそういう宣伝のためにこれを書こうと思ったんですが、結局誰が読んでくれるねん、というくらいの長さになってしまいました。

なかなか続けるのが難しい、とか、部数がこのくらい、とかそういう細かいあれこれは、こちらに。

ということで、ようするに私の言いたいことは、買ってください、それだけ。

百字劇場をよろしくお願いします。

長々とおつきあい、ありがとうございました。

蛇足

次を出せる予定なんかないんですが、「月」「怪獣」「泥」で今まとめています。

出せたら次のフェーズに進めると思います。