横浜人、熊本を煮込み、そして熊本を死守する

聖護院大根。

ものすごく強そうだが、膂力のみならず高貴さに満ち溢れている──そういった響きをまとった素晴らしい名前の食材だ。

たとえば、伝説の芸術家であるキング・オブ・字面の北大路魯山人が聖護院大根を手にしたら、もう敵うものは何もない。

世界料理大戦が勃発し、ドイツのザワークラウト総統がアイスヴァインを従えて、ロシアのビーフストロガノフやイタリアのゴルゴンゾーラとともに攻めてきたとしても──我が国には、聖護院大根を手にした北大路魯山人がいる。へっちゃらのプーだ。

あるいは玄関に、

北

聖大

煮護路

込院魯

み大山

中根人

などと貼り紙をすれば、各種営業のみならず、怨霊や悪鬼のたぐいも寄せ付けないムッキムキの霊験を発揮するにちがいない。

その名に違わず、聖護院大根然としたその威容。

ひっくり返った車は役に立たないが、それは逆さまの根大院護聖になっても強いままだ。

聖護院大根と北大路魯山人が手を組み、いよいよ武者小路実篤 や牛島辰熊も登場して大円団、と行きたいところだが、そこまでフードエッセイのレールを踏み外すのも気が引けるので本題に入ろう。

先日、妻の故郷である熊本へ帰省した際に、野菜の直売所で義母に買ってもらった大根だ。そもそもは京都の聖護院がルーツの大根だが、熊本の土壌で育った大根である。

いざ横浜に連れてきた大根だったが、故郷をはなれてどことなく物憂げな様子だ。

ここは、連れ帰った責任をとって、せめて故郷の食材と一緒に調理して差し上げることが、聖護院大根に対する礼節と言えるだろう。

さて、早速トビウオを焼き干しにした「焼きあご」で出汁を取っていく。これも熊本で手に入れたものだ。

なぜトビウオがあごに転じたかは諸説あるが、「うまさのあまりアゴが落ちる」という、ほっぺを落とさずにアゴに行くあたりが何となく九州的な感じがして、私はこの説を推したい。

昆布とともにひと晩水に浸け、すこしふつふつと温めて出汁を取っていく。

換気扇を止めると、たちまち台所があごの芳しさで包まれ、胸いっぱいにそれを吸い込んで私は呟いた。

──あご....

──と。

濾したそれは、うつくしい黄金色である。

焼けた銀から出た旨味が黄金色というのも、どことなく寓話じみた趣があった。

それはさておき、これまた熊本で手に入れた馬のすじ肉だ。

以前に煮込んで食べたが、牛すじに較べてやや淡白で出汁の出方はやや薄め。煮込んだトロトロの食感は牛と同様の舌触りで、たいへん美味しい食材である。

すじ肉を水からしっかりと茹でこぼして灰汁を出し、ザルにとって流水で灰汁をよく洗い、ひと口大に切っておく。

ついでだから、嫌な記憶や黒歴史も一緒に茹でこぼして灰汁を出しておこう。素敵な思い出に変わることはないが、笑い飛ばせるようにはなるのかもしれない。

切ったすじ肉を、あご出汁と鍋にかけ、同じく熊本名産の生姜、そしてネギ頭を投入する。皮ごと薄切りにした生姜は食品用ガーゼに包んでおくと後がラクだ。

沸騰したら弱火にし、ひと通り灰汁を取ったら蓋をして1〜2時間下茹でしていく。このテの煮込みは圧力鍋を使うと早いが、時間をかけて煮込みながら合間に酒を飲ったり映画を観たりするのもいいものだ。ただし、圧力をかけない代わりに、時おり「おい....これで美味く煮えなかったら──わかってるよな?」などと、口頭で圧力をかけ、食材の精神にも味の向上を促していく。

聖護院大根は八分割のくし切りにし、煮くずれを防ぐために面取りをしておく。

剥いた皮や面取りで出た切れ端は、きんぴらにしたり干して漬物にしたりと、棄ててしまうには美味しすぎる端材なので取っておくのがオススメだ。

そして、大根を入れ水を張った鍋に、米をひと掴み入れて火にかける。米糠の酵素には、大根の臭みやエグみを和らげ、柔らかくする効果がある。だからといって、性格にクセのある人物に米を投げつけたり、とぎ汁を振りかけたりするのは避けておこう。

大根の味は円くなるが、人間相手には──カドしか立たない。

生姜、ネギ頭を取り出し、馬すじの鍋に下茹でした大根を移す。

ここで登場するのが、熊本県の特産であり料理酒界のダークホース、赤酒だ。

赤酒を加えると、酒と味醂をちょうど良い塩梅で加えたような仕上がりになる。なにより肉がやわらかく煮えるし、独特の柔らかな甘味が引き立って、おまけに良い照りも出るのでオススメの調味料だ。

今回は、約2,000mlの出汁に対して.

・赤酒 300ml

・薄口醤油 150ml

・濃口醤油 150ml

の割合で調味料を加えた。この肌感覚の配合でも美味しく炊けてしまう赤酒の尊さに、思わず私は跪き、ガラスのようなファルセットで感謝の歌を捧げたが、もちろん嘘である。毎晩焼酎で喉を灼くような人間に、ガラスの裏声など授からない。

さて、あとは落とし蓋をし、時おり味をみながら「ええ塩梅」になるまで煮詰めていく。火かげんは「弱火に毛がはえた」くらいだ。

ふつふつポコポコと煮える音をあてにチビチビと酒を飲りながら、料理が完成するころには私も「出来上がっ」ている。呂律のまわらない包丁で刻んだ九条ネギをあしらって完成だ。

さっそく、聖護院大根に箸を入れる。

──何の抵抗もない。まるで、自らひと口大に分かれたかのように。

口に含むと、じゅ、と解け、うまみを残して、もう──いない。

この感覚は──何かに、似ている。

ああ....そうか。この感じは──失恋だ。それも、思春期に喰らった、手痛い失恋だ──。

──あの娘は今、どうしているだろうか。たくさん子を授かって、優しいママにでもなっているのだろうか。それとも、単身イタリアに渡って生ハム職人として豚モモ肉の優しいママにでもなっているのだろうか。はたまた青森は恐山でイタコとなって、勝新太郎の霊でも口寄せして優しいママにでもなっているのだろうか──。

失礼──取り乱してしまった。

ともあれ、各種出汁の効いたスープをなみなみとたたえて、限りなく液体に近づいた大根のとろけ具合は、なかなかに衝撃的だ。馬すじ肉の、ふるふるとした腱、こびり付いた赤身の食感と味の変化もたまらなく美味い。

最高のあてとなった煮込みをつつき、焼酎を痛飲しながら今日の料理を振り返る。

熊本の大根。

熊本の馬肉。

熊本の焼きあご。

熊本のネギ生姜。

熊本の赤酒。

これを、ものすごく巨視的に表すと──

──熊本を、熊本と一緒に、熊本の出汁で、熊本を効かせて、熊本で調味した熊本、と言えるのではないだろうか。

──この煮込みは、熊本なんだぜ....。

などと、熊本の妻に熱く語って白い目を浴びつつも、私もなんとなく熊本の人間になったかのような──じつに肥後肥後しくも阿蘇阿蘇しい、楽しい晩酌なのだった。

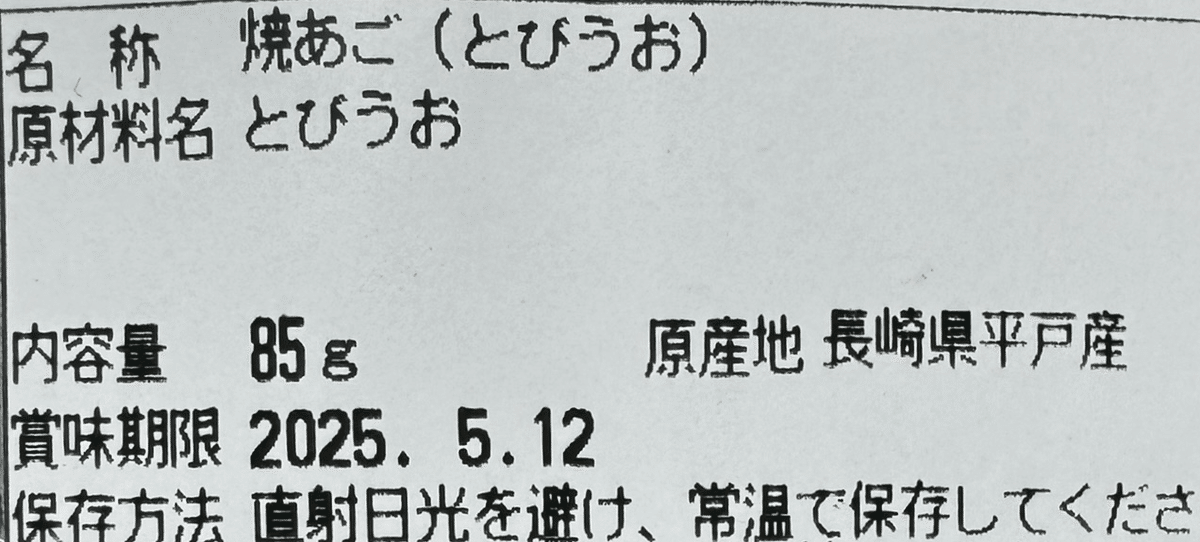

翌朝、まだまだ残っている焼きあごの袋を「次は何に使おうかな──」などと言いながら手に取る。

──ふと、違和を覚えた。

その正体に辿りついて、私は愕然とした。

──長崎県──平戸産...だと....?

「──この煮込みは、熊本なんだぜ....」

昨晩の煮込み、その大前提がガラガラと音をたてて瓦解し、私は強く唇を噛んだ。そして、焼きあごを保存袋にうつし替え、産地記載の袋をそっと捨てた。

長崎産という物証を隠滅し──なんとか熊本を死守したのだった。