解説『企業変革のジレンマ-「構造的無能化」はなぜ起きるのか』

1人ひとりは「自チームのために」「目標達成のために」と良かれと思って動いている。

しかし、組織全体で見ると

・長期的な取り組みは行わず、短期的な業績ばかりを追いかけている

・他チームへの影響は考慮せず、自チームのことだけ考えて動く

…こんな現象があちこちで起こっている。

深刻さの度合いは違えど、いろんな企業の現場で、同じような現象を目にしてきました。

一言でいうと「何だかパッとしない状態」。

上記のようなパッとしない状態について経営層に聞いてみると、決まって返ってくる答えが

「どの社員も危機感が足りない」

「当事者意識が足りない」

というセリフ。

しかし、本当に現場の社員は危機感を持っていないのだろうか?

当事者意識を持って、最前線でトラブル対応を請け負う社員を何人も見てきた私からすると、組織が上手く回っていない原因は「危機感や当事者意識の不足」とは別に何かある気がしてならない。

とはいえ、この違和感、絶妙に言語化するのが難しい。

・・・と困っていたときに、出会ってスッキリした本が『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』でした。

『企業変革のジレンマ』とは?

本書は、埼玉大学の経済経営系大学院の教授である宇田川元一氏によって書かれた本です。

もともと著者の本は読んだことがありまして、『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』も素晴らしい本でした。

「わかりあえなさ」を解消するべく、関係性を「私とそれ(道具的な関係)」から「私とあなた(固有の関係)」にシフトするためには、ナラティブ(解釈の枠組み)の溝を埋める必要がある。

では、どうやってその溝を埋めていくのか。

いわば「わかりあえなさを対話で解決する方法」を解説した本です。

そして今回の『企業変革のジレンマ』は、組織全体にはびこっている「わかりあえなさ」をどう解決していくかを教えてくれます。

私なりに本書の学びメモをまとめると、次の通りです。

ちなみに読書メモはいつもこんな感じで作成しています。

『企業変革のジレンマ』があまりに良書だったので高速読書メモを取ってみました pic.twitter.com/lQyKHkTnDo

— もとやま📚著書『投資としての読書』 (@ysk_motoyama) June 29, 2024

「構造的無能化」とは何か?

本書を理解するうえで欠かせないのが「構造的無能化」というキーワード。

私なりの理解をお示しすると、構造的無能化とは「1人ひとりは懸命に働いているのに、組織全体で見ると無能なムーブになっちゃってる現象」のこと。

繰り返しますが、1人ひとりは一所懸命なんですよ。

「自チームのために」「何としても今月の目標を」と真面目に働いているわけです。

しかし、上空から見てみると

・短期的な業績ばかり追い求めて、長期的な利益につながる提案をしてくれない

・イレギュラーな事象が発生したときに、思考停止して誰も率先して動いてくれない

・みんな自チームのことばかり考えて、他チームや全社のことを考えてくれない

…みたいなパッとしない状態が発生してしまう。

これが構造的無能化です。

では、どうして構造的無能化が発生してしまうのか。

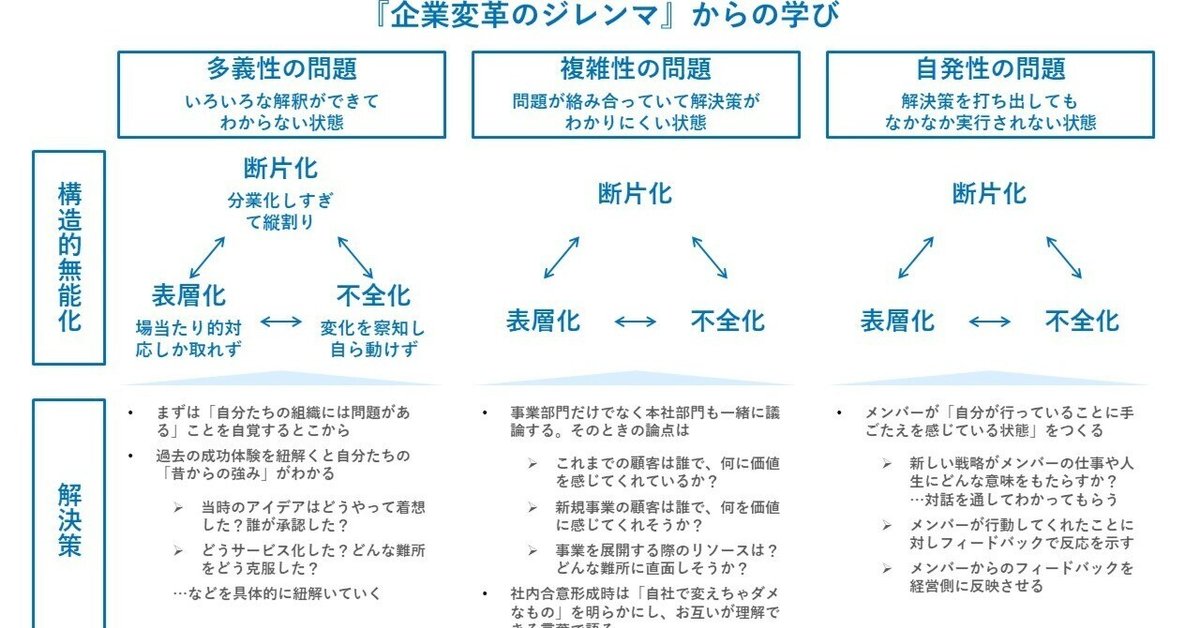

本書は3つのキーワードを教えてくれます。

①断片化:分業化しすぎて縦割りになっている

②不全化:変化を察知して自ら動く…ができない

③表層化:場当たり的な対応しか取れない

例えば、業務を効率化するシステムを導入したての頃は、システムも業務も両方わかっているスーパーマン的な人が数名いることが多いです。

しかし、システムが大規模に拡充されていくにつれて、

・Aシステム担当

・Bシステム担当

…と分業化をしていき、さらに肥大化すると

・AシステムのX機能担当

・AシステムのY機能担当

…とさらに分業化が進みます。

AシステムのX機能担当の人は、隣のBシステムのことをあまり理解せずとも日々の業務を回せてしまう。

そうこうしているうちに、システムも業務も全体的にわかっている人が、異動なり昇進なり転職なりしてしまう。

そして気づいたら、各担当者が自分の守備範囲のことしか理解しておらず(断片化)、何かイレギュラーな事案が発生しても自発的に動けない(不全化)。

長期的なシステムの構想を提案するなんて、さらにできっこない(表層化)。

こんな感じで、構造的無能化は組織全体に根を張っていきます。

「構造的無能化」を解消するには?

では、どうすれば構造的無能化を解決できるのか?

本書では「3つの壁を突破すべき」だと提唱されていました。

ここから先は

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?