『Paper Trail』感想:「紙を折る」ことで、紙の「表面の道」と「裏面の道」が融合し、新たな道が生まれる「新感覚折り紙式パズルゲーム」

ずーっと楽しみにしてきたゲームでした。

1枚の紙があるとします。

表面に、簡単な一本道を書きましょう。

そして、その道の真ん中に、川の絵を描いてください。

一本道が、川で分断され、通れなくなりました。

普通のゲームなら、ここで行うのは「橋を架ける」「泳ぐ」「ジャンプする」など、「その目に見える世界のものやことでどうにかする」です。

しかしこのゲームは違います。

「折り紙のように紙を折ることで、裏面に描かれた新たな道を使う」という方法で、困難を打開していくのです。

紙を、手前側に折ります。

すると、裏面に書かれた道が見えてきました。

それは、道を分断した川を、視覚的に「上書き」します。

上書きされたことで、川は見えなくなり、裏面に書かれた道が「視覚的に」現実のもととなりました。

キャラクターは、紙の表面では通れない道を、裏面の道を使うことで通ります。それも、紙を折ることで。

新感覚パズルゲーム。それがこの『Paper Trail』でした。

プレイフィールは「GOROGOA」や「Viewfinder」に似ているところがあります。

現実的な動きよりも、「視覚的にどう見えるか」を重視し、解法を見つけていく。それも、紙を折ることで。『Paper Trail』は、その1点のみでパズルゲームを構成しているのです。

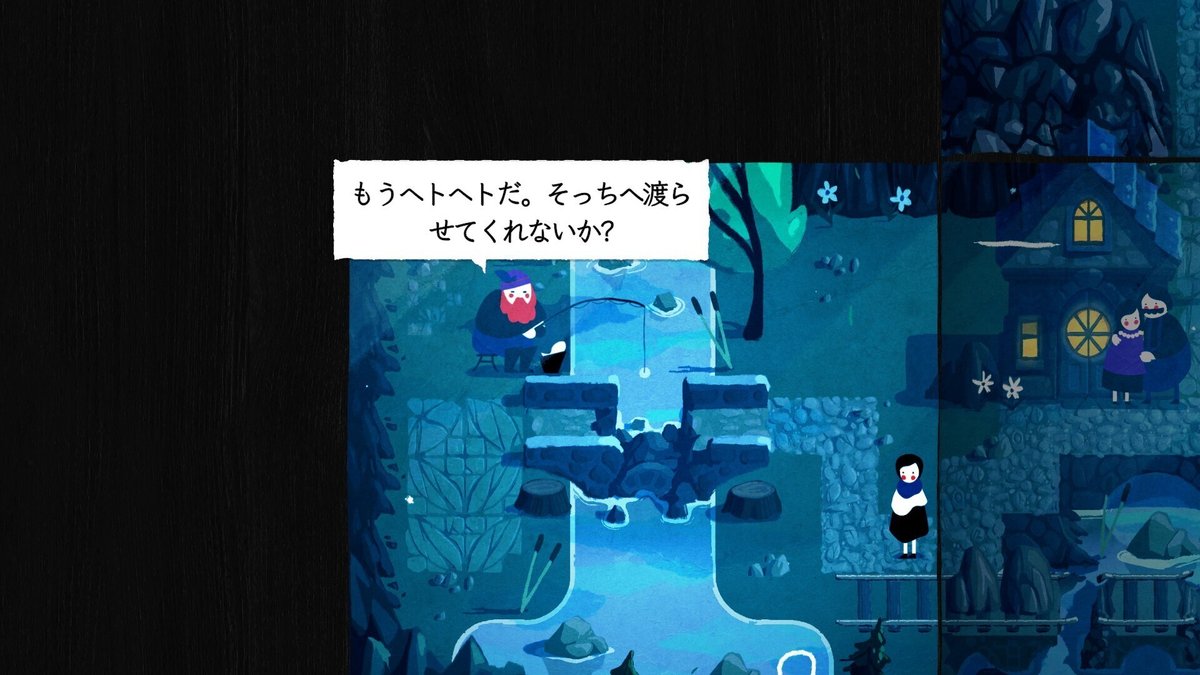

先ほどから書いた通り、ゲームは紙を折るという仕組み、この1点のみで構成されています。例えば、この道。

おじいさんがいますが、途中の道は川が流れており、しかもその川を渡るための橋は壊れています。

ではここでどうするか。

方法は、先ほどから記載している通り、この四角のマップを「折りたたむ」のです。

マップの上端をクリックし、そのまま画面の下に向けて引っ張る。

すると、マップが折りたたまれ、「裏面」のマップが「表面」に現れました。裏面には橋が描かれていたんですね。

ちょうどよく裏面を表面に合わせることで、橋を渡ることが出来ました。

折りたたんだマップをまたもとにもどすことで、折りたたむことで隠れてしまったおじいさんと会うことが出来ました。

また、別の例だと下記のようなものがあります。

これも、おばあさんのもとへ行きたいものの、道が分断されています。

ここでも「折りたたむ」という動作を行うことで、道を進めるようにします。

右端から折りたたみました。

これで、裏面に描かれていた道と表面の道が繋がり、進めるようになりましたね。

このように、それぞれのステージごとに「進めない道」を、マップを折りたたむことで進んでいく。それがこのゲームのコンセプトです。

ゲームを進めていくと、様々なギミックが追加されます。

とにかく多数のギミックが出現することで、「ただ折りたたむ」だけではクリアできなくなるのが面白いところ。

論理的に推理して、最初にどう折って、その後一旦折りたたんだマップを広げて、今度は別方向から折って……。というように、考えないといけません。

各エリアの最終ステージには、下のように「複数の紙が融合したマップ」も出てくるため、さらに難しく。

これが解けたときの喜びはひとしおでした。

非常に特徴的なパズルゲーム。

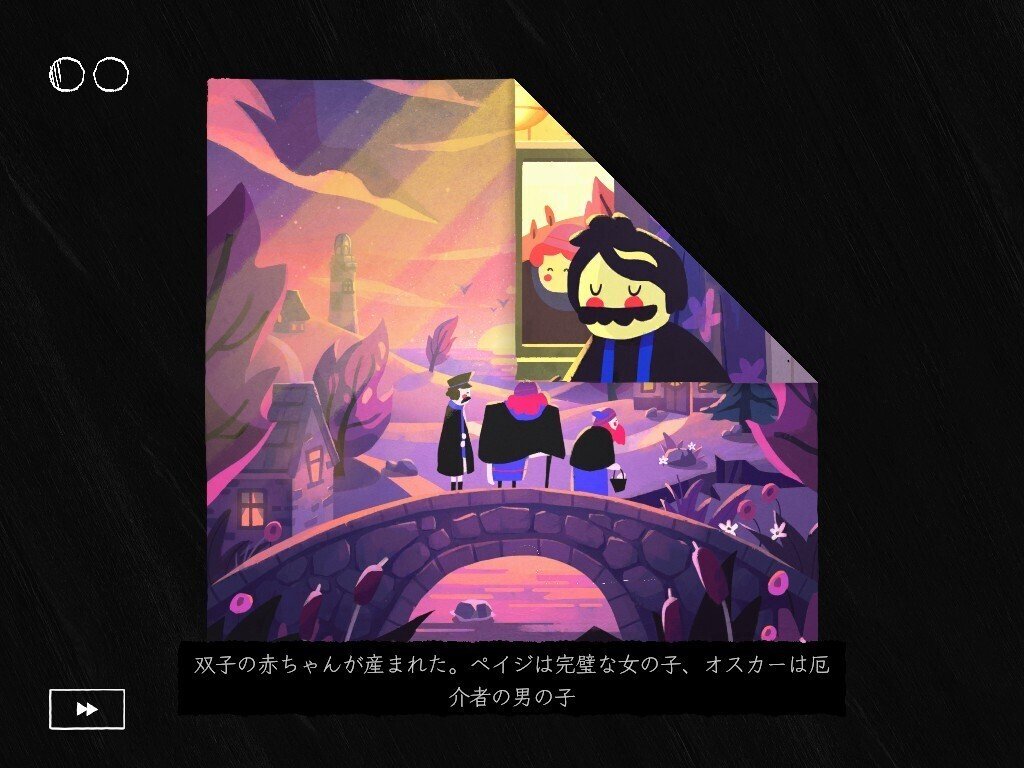

折りたたむという仕組みを存分に生かしたストーリーテリングもまた、ゲームを盛り上げます。

紙を折りたたむことで、裏面の絵が一枚の絵として見えるものとなり、物語も進む。

このゲームの仕組みを有効活用したこのストーリーテリングは、今年遊んだゲームの中でもトップクラスに素敵な演出でした。

日本語訳もばっちり。特に、イベントシーンのフルボイスはとても良く、感情のこもった演技はとても良かったです。

物語はちょっと謎が残る部分も無いわけでは無いですが、これはもしかしたら隠し条件などがあって、真のエンディングがあるかもしれません。

実際、「ステージ攻略には不要だけど、工夫すれば収集が出来る要素」もあるので、収集要素をコンプリートすると物語が変わるとか……ないわけではないかと思います。

いやでも一応綺麗にはまとまった話ではあるのでそんなのは無いかも。

クリアまでは6時間弱。もちろんパズルなので、私が詰まったところ、時間がかかったところも、人によってはサクサク進められるかと思います。

パズルゲームはなかなか最後までプレイすることはなく、途中で諦めてしまうことが多かったのですが、このゲームは難しいステージでも飽きることなく進められました。

というのも、大きく分けて2つの理由があると考えています。

1つは、折りたたむというシンプルで直感的なプレイシステム。

決して大きくないマップ、ほとんどは1枚の四角形のマップを、縦横斜めと折りたたむことで攻略します。

その折りたたむという行為、これが完璧な能動性というか、プレイヤーが思った通りにレスポンス良く動くんですよね。まさに折り紙を折るように、思った通りにマップが変わってくれる。

この、スムーズな状況変化、試行錯誤が、ゲームを続けられる理由であったと思います。こう折ってみたらどうなるか、ダメだったらこっちの向きに折ってみたらどうなるか。

そういう「試し」が直感的に出来るからこそ、推理のテンポが損なわれなかったと思います。

これは、高難易度アクションゲームにおける「リスタートの早さ」とも関連すると思っていて、仮にこのゲームの折りたたむという仕組みが、1回折りたたむごとに5秒10秒かかっていたらダルすぎてやってられないですよね。

まあそれは極端な例としても、すぐに折りたたみ、間違いだと思ったらまた戻すという行為をスムーズに行えるというのは、夢中になっている状態の継続に寄与していたのかなと思います。

また、もう1つの理由は、その偶然性にあると思います。

先ほど書いた通り、基本的にマップを折りたたむのは、上下左右の4方向と、右上右下、左上左下、合わせて8方向。

つまり、8方向から折りたためば正解の折り方、またはそれに近い折り方が自然と見つかります。偶然、正解が見つかることもあります。

これは救済措置的な意味もあるように思えました。実際、このゲーム、結構難易度は高いほうだと思います。折りたたむことは直感的にできたとしても、その折り方で裏面に描かれた道や仕掛けは向きが変わり、表面に重なるので、論理的に推察しようとすると「折られた方向による裏面の向き」まで考慮に入れないといけません。

だからこその試行、そしてある意味、考えなくてもどんどん試せばいつかは正解に辿り着く。それは、選択肢が10も20もあるわけではなく、結局のところ8方向からの折りたたみ、選択だから。

こういった選択肢の少なさ、偶然正解に辿り着けるという仕組みも、ゲームをクリアまで継続できた理由だと思います。

もちろん、後半から終盤は本当にじっくり考えないといけませんが……。

ずーっと楽しみにしていたPaper Trail、予想より結構難しかったですが、一方で予想より面白く、継続できる仕掛けが完成されているなと思いました。

パズルゲームは一発のアイディアがそのままゲームの根幹をなせるので、インディーゲームにはぴったりですね。こういった新しい仕組み、アイディアがどんどん出てきて、どんどん面白い体験が出来るようになると嬉しいなと思いました。

いいなと思ったら応援しよう!