【先行レビュー】『Afterlove EP』は、「恋人の死」という現実と向き合う、穏やかで丁寧で、みんなが少し辛い物語 #PR

本記事はFellow Traveller様より依頼を受け、steam用の先行レビューコードをいただき作成したものです

最愛の恋人が、死んだ。

何物にも代えがたい辛さは自らを蝕み、夢中になっていたことも全て手放し、周りとの繋がりも絶ってしまった。

やがて、月日は流れ。

少しずつ、少しずつ、回復していく心と、生活。

ゆっくり、ゆっくりと過ぎていく時間。

繊細で美しく、丁寧で優しくて、少し辛い日々。

『Afterlove EP』では、そんな物語が描かれていました。

物語

舞台は現代のジャカルタ。

主人公のラーマはミュージシャンとして活動していました。

そして、そのラーマの恋人であるチンタは、彼の活動を応援していました。

しかし、物語の冒頭で彼女は亡くなってしまいます。

チンタが亡くなって、1年の月日が経過。

塞ぎこんでいたラーマは少しずつ回復していきます。

ただし…頭の中には、亡くなったはずのチンタの声が聞こえます。

それが幻聴なのか霊なのか。

異常ではあると理解しつつも、その声とともにラーマは生活していきます。

止まっていたバンド活動を再開しようと、久しぶりに仲間に声をかけるラーマ。

しかし、バンドメンバーからの声は、極めて現実的なものでした。

「ラーマが辛いのはわかるけど、自分たちが放っておかれたという事実については良く思っていない」

1年間という期間で、バンドメンバーはそれぞれがそれぞれの人生へと分岐し始めていました。

ラーマが日常に戻り始めた今が、ターニングポイント。

1ヶ月後に開催されるライブが、ひとつの区切りとなることとなりました。

バンドは継続するのか、それとも解散するのか。

ラーマは恋人の死という事実から抜け出せるのか。

運命の1ヶ月が始まります。

ゲームプレイ

ラーマはライブまでの1ヶ月間を自由に生活します。

このゲームでは1日2回の行動を行うことができます。

基本的には、誰かに会いに行き時間を消費します。

それはバンドメンバーでもいいし、セラピストの先生でもいい。

はたまた新しく知り合った人でもいい。

その1日に会うことができる人と会い、交流を深めます。

街並みは柔らかな色調でイラスト風。インドネシア出身アーティストのsoyatu氏が担当しています。

Afterlove EP

— soyatu 東3 F29b (@soyacomu) January 14, 2025

February 14th 2025

love you always @fahmitsu https://t.co/HQcqpTnAWW pic.twitter.com/WqktWXN3cP

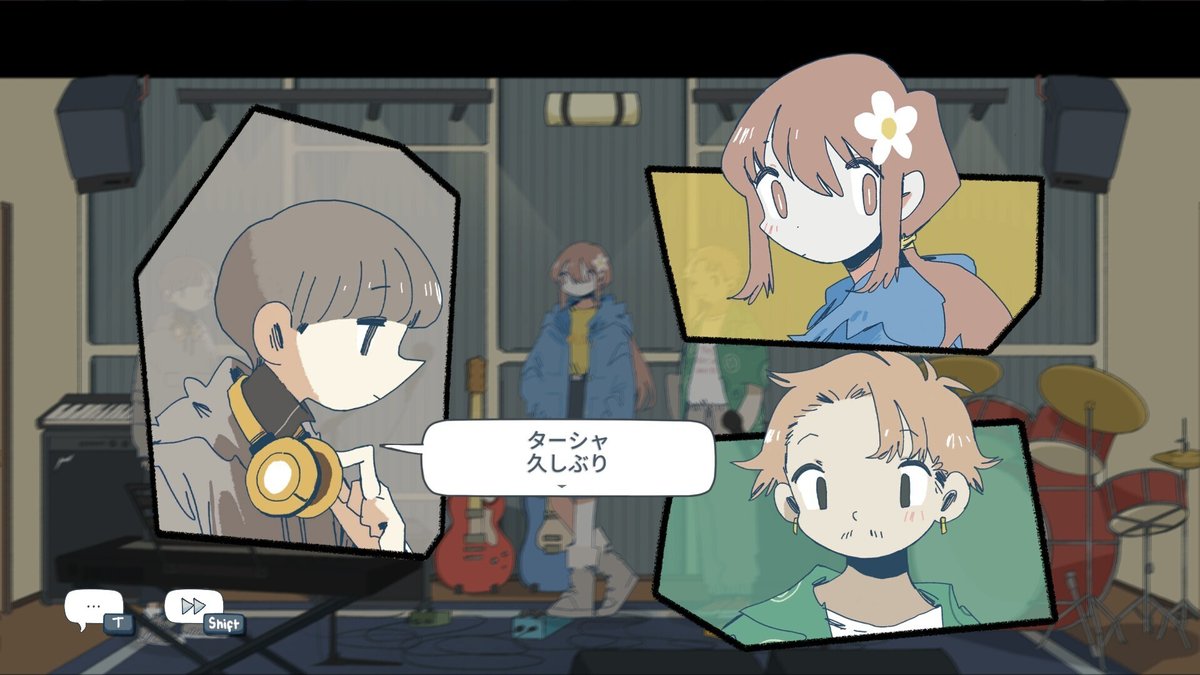

会話やイベントシーンは漫画調になることも多く、全体的にキャッチーで柔らかく親しみやすいビジュアルでした。

ラーマは色々な人と話をし、そして常に頭の中に同居している死んだはずのチンタの声を聞きながら(時には会話しながら)日々を過ごしていきます。

このゲームの肝は「交流」にあります。

バンドメンバーや出会った人との会話。それを繰り返すことで、関係性が深くなり、相手のことを理解する。一方で、人間関係のこじれやトラブルも発生し、悩むことも。

私が特にこのゲームを魅力的に感じたのは、まさにこの「交流」の部分でした。

およそクリアまでの5時間から6時間のプレイ時間のうち、8割ないし9割はこの日々の交流を行います。

そこで起きる会話や交流は、日常的であり他愛もないもの、しかしそれでいて確実にキャラクター同士、お互いの考えや行動の理解が進むものでした。

私の経験では、特に物語重視のゲームにおいて、なんらかトラブルが発生した際はまるでプロジェクトのようにそのトラブルにフォーカスし、長時間のミーティングのような議論や言い争いが発生し、そして沸騰したお湯が冷めていくように急速に終息する、というような流れが組み込まれていることが多い印象がありました。

それは、なんらか物語中にトラブルが発生したとしても、物語の中でより上位のトラブルがあるため、それより下位の、本質から少し離れたあくまでアクセント的なトラブルとして存在しがちであるということが理由であるように感じています。

つまり、RPGにおけるラスボスを倒す物語においては、決してラスボスを倒すというトラブルのみが存在しているのではなく、必要に応じて中ボスや物語の本筋から離れたトラブルが存在するということ。

そしてそれらのトラブルに刹那的かつ使い捨て感を感じることもあります。

本筋から離れているトラブルやイベントの印象はやや薄くなり、場合によっては物語への没入という部分だけ捉えればノイズとなる場合もあるように思えます(決してそれが悪いということではありません)。

その点が大きく異なっていたのがこのゲームでした。

つまり、全てのトラブルやイベントが最終的な目的と大なり小なり関わっていた、ということなのです。

結局のところ問題はひとつだけ。バンドのライブまでに日常生活を取り戻し、ライブを完遂すること。

当然、バンドメンバーとの関わりで直接的に議論することもあります。

一方で、バンドの存続に影響しているのは恋人の死から立ち直れないラーマの状態。これを回復させる一助となるのは、バンドメンバーも含めた多様な人たちとの関わり。

ゲームプレイの肝である交流が、直接的ないし間接的に最終的な目標へと関係しているのです。

そしてそれが、日々人々との交流で少しずつ前に進んでいく。

この進みがとてもとても繊細に描かれていたのです。

一足飛びで人間関係が構築されるのではなく、毎日毎日、少しずつ相手を理解していく。

それは、とてもゆっくりとした進みで、弱火で丁寧に温まっていくような印象でした。

ゲームにおいて、進みがゆっくりしているというものは、捉え方によってはネガティブであり、飽きが発生するかもしれません。

しかしこのゲームにおいては、このゆっくりとした進みこそが必要であり、魅力を醸成しているものでした。

ゲーム内の1日で大きく物語が動くわけでもなく、また必ずしも目当てのキャラクターと話せるわけでもない。

それでも、着実に着実に、交流することで絆が芽生え、それが徐々にラーマへと影響を与えて、物語が動く。

今日出会い、明日喧嘩して、明後日仲直りする。人間関係は、そんなゲーム的なスピード感ではありません。

このゲームではそのようなスピード感のある物語とは反対で、繊細でゆっくりとした積み重ねが非常に丁寧でした。だからこそ、ゲームを進めるほど交流してきたキャラクターの厚みが出てきて、愛着が湧きました。

そしてなおかつ、それぞれのキャラクターとの交流が「よくあるシンプルな『かわいそうな人にみんなが手助けし立ち直り、みんなハッピーになる』物語」ではないというところもまた素晴らしかったです。

恋人の死で何もできなくなったラーマは確かに悲劇の主人公です。

しかし、そこだけにフォーカスを当てるのではなく、その悲劇の主人公に振り回された周りのバンドメンバーたちもまた、ある意味悲劇の主人公なのです。

それぞれのキャラクターにはそれぞれの生活や考え方があり、決して恋人の死という重大な事件があったラーマを「甘やかし続けない」、むしろ「1年間も自分たちを放っておいたやや信頼できない」存在として、否定することもあります。

この否定もまた、このゲーム、物語の大きい魅力でした。

それぞれのキャラクターがただアイコン的に存在するのではなく、ちゃんと自分の考えを持ち、なおかつ言いたいことを具体的に言う。

恋人の死と直面したラーマは可哀想な存在です。

でも、だからと言ってそれが他のキャラクターの人生までストップさせるというのは必然性もなく、また同じように悲しむにしてもその濃度は人それぞれです。

ある意味でバンドメンバーからのラーマに対する態度にはやや冷たいような印象も受けますが、しかし非常に現実的であるとともに、だからこそどのキャラクターにも感情移入ができたのかと考えます。

アドベンチャーゲームとして、キャラクター描写として、非常に卓越したものがあったのを強く感じました。

音楽およびリズムゲーム

バンドという話が主軸にあるということもありますが、音楽面の魅力も素晴らしいものでした。

BGMからSEまでバンド演奏や様々な楽器を印象付けるようなものであること、また街にいるときのBGMが、どこかの店に入るとアレンジバージョンのBGMに変化する仕組みが非常に好みで。こういった細かい仕掛けを実装するこだわりは思わずにやけてしまいます。

そして当然ながらバンドでの演奏シーンもあるのですが、その音楽はインドネシアのインディーバンド『L’Alphalpha』が担当しています。

それだけに演奏シーンの楽曲のクオリティの高さは圧倒的。何度も聞き返したくなるものでした。

さらに、演奏シーンと関連したリズムゲームの演出も強い魅力となっていました。

リズムゲームはシンプルなもので、キーボードであれば上下左右のキーを、コントローラーであれば4ボタンそれぞれに対応したボタンを押す、または長押しするだけのもので、難易度自体も高くはありません。

もちろん、バンド演奏・楽曲に合わせてボタンを押すというのは珍しいものではありません。

このゲームの特筆すべきところは、その背景のアニメーションでした。

生き生きとしたキャラクターの動きや表情が描写されるとともに、多彩なカメラワークはときに観客までも映すことで、演奏の上手い下手というよりも、「その演奏がどんな影響を、演奏者そして観客に与えているか」という物事としての印象を強くしました。

正直、プレイしているときはリズムゲームに集中しつつも、上記のアニメーション映像、そして丁寧に書かれた歌詞の日本語訳など、ついつい目移りしてしまい、見たいところが多くなってしまったのは嬉しい悲鳴でした。

翻訳について

アドベンチャーゲームである意味最重要とも言えるのが日本語訳です。

物語や雰囲気が良くても、全体的に機械翻訳気味であったり、キャラクターに合わない口調だったりすることは、ゲームそのものを楽しめなくなる大きな原因となります。

そんな中、本作の日本語訳は非常に素晴らしいものでした。

これは翻訳前のテキストがそもそも素晴らしいものだからかもしれませんが、全体的に具体的かつキャラクターの思考が一意な言葉で表現されており、ゲームプレイを阻害することは全くありませんでした。

ときに海外産のゲームでは、日本語訳した際に「あれ」「これ」「それ」と言った指示語が多くなりがちな印象がありますが、このゲームの翻訳はそんなことはなく、本当に友人と話しているような感覚でした。

モハメド・ファーミ氏の魂がこもった遺作

このような物語やキャラクターの心情の細かさ、丁寧さ。

それはもちろん開発チーム全員の素晴らしい能力があってこそだと思いますが、その中においてもひとつ大きな理由であると思われるのが、脚本やライター、デベロッパーとして名高い、モハメド・ファーミ氏の遺作であるということが大きいと思われます。

ファーミ氏の代表作は、日本でも大人気のインディーゲームである『COFFEE TALK』や『WHAT COMES AFTER』です。特に『COFFEE TALK』については、新作『COFFEE TALK TOKYO』も発表されていることもあり、聞いたことがある、またはプレイした方も多いのではないでしょうか。

(このゲーム中に出てくる喫茶店の名前が『コーヒーチャット』なのも、少し繋がりを感じます)

しかし、ファーミ氏は32歳という若さでこの世を去ってしまいます。

本作『Afterlove EP』は、遺作となってしまいました。

開発を行ったPikselnesiaは、ファーミ氏が本作のために設立したインドネシアのインディーゲームスタジオです。

開発メンバーは、私も本当に大好きな『A Space for the Unbound 心に咲く花』、『What Comes After』、『Hello Good Boy』などを手掛けたスタッフ。

ファーミ氏の遺志を継いだ経験豊かなスタッフが完成させた本作だからこそ、素晴らしい物語表現、キャラクター表現が生まれたのではないでしょうか。

終わりに

恋人の死というショッキングな展開から始まる本作。

そして、そこからの主人公の成長、変化。

それは決してありきたりな物語ではありませんでした。

丁寧な物語の描写は、まさに主人公のラーマが一歩一歩前に進むように成長し、ときに立ち止まりながらも変化していく様子をゆっくりと体感できます。

そして、どのような人とどのような交流を行い、どんな結末を迎えるのか。

バンドはどうなるのか。どんな結論となるのか。

ラーマと、頭の中に聞こえる死んだはずの恋人の声。

物語の結末および、そこまでに至るまでの、穏やかで優しくて、でも少し辛い日々。

最後に、あなたはどんな気持ちになるでしょうか。納得するか、すっきりするか、もどかしく思うか、不満が残るか。

まさにそれは、この大切でかけがえのない1ヶ月の間、どのような交流を行ったかを表す、ラーマの人生の1ページとなるものでした。

プレイして、エンディングを迎え、いったいどのような気持ちとなるのか。

それはぜひ、体験してみていただければと思います。

いいなと思ったら応援しよう!