江戸のお裁き。捕物の現場を辿りませんか。

今でこそ時代劇の影が薄いですが、時代劇といえば奉行所と与力、同心、そして拷問のあった牢屋敷という江戸のお裁きのシステムは誰でも知っています。では、江戸のどこにあったのでしょうか。現代の東京では何処なんだという素朴な疑問を解消したいと思います。

ヒントは今でも残っている地名にあります。時代劇などで必ず登場するお馴染みの言葉ですが、八丁堀の旦那とか、小伝馬町の牢屋敷、南町奉行所、北町奉行所…江戸城から見てどの辺か確かめることにしました。東京のこういう所で実際に繰り広げられていたんだ…というのを実感できます。

マップが見えない方(iPhoneのsafariでは警告が出る)はこちらのリンクから。

案外、狭い範囲にあるので一気に歩けます。まず最初は霞が関駅からです。

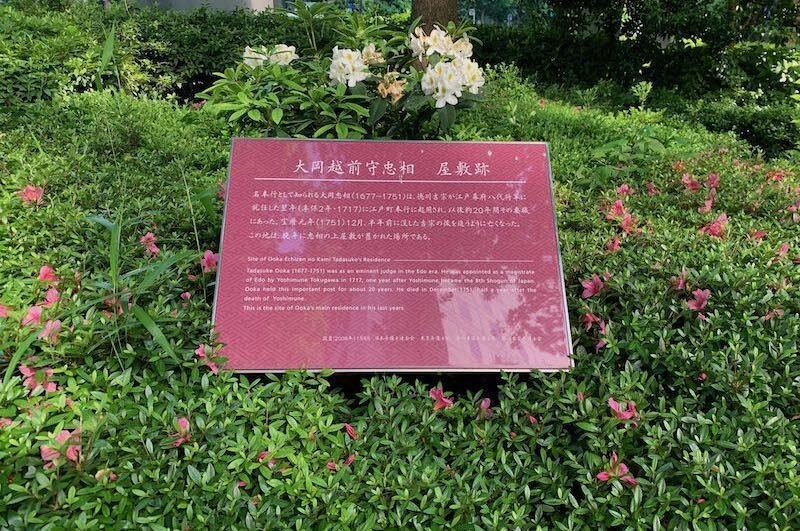

日比谷公園側のB1a出口で降りて、公園に面した通り沿いに弁護士会館があります。その弁護士会館の門から入ってすぐの左側生垣に南町奉行所で手腕を発揮した大岡越前守旧居跡の説明板があります。

有楽町からだと日比谷公園を横切った反対側になりますが、ただ、歩く割には説明板が1枚あるだけなので、時間が足りない方はパスして、有楽町駅から初めても良いと思います。

大岡越前守旧居跡

歩きでも電車でもJR有楽町駅中央口へ行きます。

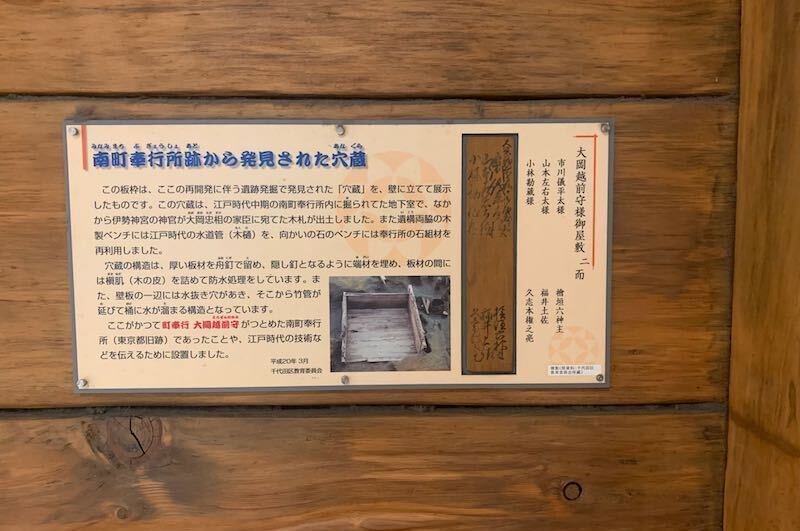

南町奉行所跡と穴蔵

JR有楽町駅中央口のすぐ前に南町奉行所がありました。名奉行と言われた大岡越前守忠相が手腕をふるった場所はここだったんです。大岡越前守忠相は1717年(享保2年)から1736年(元文元年)までここで執務したとか。

由緒ある場所なのに、何と配電盤が碑の代わりになっています。どういうことなんでしょうね? 仮設かもしれません。

と思ったら、読みにくいですが一応小さい説明板が埋め込まれていました。

この碑の横のエスカレータを降りた地下には発掘調査で下水溝や井戸などが出土し、穴蔵(地下室)が立てて復元展示されています。更に両脇のベンチには出土した水道管(木樋)や石組材が使われています。

次に北町奉行所へ向かいます。有楽町駅から東京駅まで歩きます。(電車でも一駅です。)東京駅から大手町駅にかけては再開発で新しい高層のオフィスビルが建ち並んでいます。そんな丸の内トラストシティービルの谷間の通路に北町奉行所跡があります。

北町奉行所跡

北町奉行所は1805年(文化2年)に設立されました。遠山の金さん(遠山左衛門尉景元)も3年間ここで奉行を務めました。

近くには江戸城外堀の石垣も一部残っていて、復元活用されています。

南町奉行所も北町奉行所も、外堀に隣接して、離れていない距離にあったんですね。歴史に疎いので調べてみると、南と北は月番制であって、江戸を南北に管轄を分けていたわけではない…と言うことが分かりました。

次に八丁堀駅へ向かいます。東京駅から八丁堀駅も歩いてもそんなに距離はありません。八丁堀は捕物帳で庶民から「八丁堀の旦那」と呼ばれた、町奉行配下の与力・同心の町でした。

八丁堀の与力・同心組屋敷跡 (京華スクエア)

八丁堀の与力・同心組屋敷跡の痕跡はほとんど残っていませんが、わずかに京華スクエアに説明板があります。この京華スクエアは1929年(昭和4年) 竣工のレトロ近代建築。旧京華小学校です。関東大震災の被害を受けて、その後に再建された復興小学校の1つ。当時の校舎が現存し京華スクエアとなっています。

八丁堀駅から小伝馬町駅へ向かいます。地下鉄の駅で3区間分ありますが、時間と自信がある方なら十分歩けます。

小伝馬町牢屋敷跡 (十思公園 )

「小伝馬町牢屋敷」も時代劇ではお馴染みです。高野長英や吉田松陰らも収容されていました。収容者の総数は大体300から400人程度だったようです。1875年(明治8年)に市ヶ谷監獄が設置されるまで使用されていました。

江戸伝馬町処刑場跡の碑 (大安楽寺)

ここ一帯は伝馬町牢屋敷の敷地の一部で、大安楽寺はその処刑場の跡地に建立された寺院です。吉田松陰・橋本左内・頼三樹三郎などが投獄され、その多くがここで処刑されました。小塚原刑場や鈴ヶ森刑場だけではなく、この牢屋敷に処刑場が併設されていたのです。

吉田松陰終焉の地 (十思公園 )

安政の大獄により吉田松陰はこの地で最期を迎えました。 中央の石碑には、吉田松陰先生の辞世の句「身はたとひ 武蔵の野辺に 朽ぬとも 留置まし 大和魂」 が刻まれています。

石町時の鐘 (十思公園 )

1711年(宝永8年)に鋳造された日本橋石町に設置されていました。処刑が行われる日には鐘を撞く時間を少し延ばして、処刑を遅らせたといいます。

十思スクエア (旧中央区立十思小学校)

京華スクエアと同様に、災害時の避難場所としての公園を併設した震災後の復興小学校の一つで、1928年(昭和3年)に建てられました。アールデコ調のユニークな建物。

隣接の十思スクエア別館には伝馬町牢屋敷の内部の精密模型が展示されています。使われていた上水井戸 と上水木桶の遺構もあります。(今回は見れませんでした。)

今回は「江戸のお裁きシステム」を中心に街歩きしました。歩く距離も距離も丁度良く、なんなら電車も使える手頃なコースになります。江戸の捕物の舞台の距離感が実感できました。

このお裁きのシステムで活躍した鬼平とか遠山の金さんとか人物、処刑された吉田松陰やねずみ小僧、八百屋お七、人物、それに江戸の2ヶ所の処刑場と興味が広がっていきます。引き続き焦点を当てて街歩きを計画したいと思います。

この記事は、私の「東京レトロ街歩きガイド&マップ」サイトのエリア別「Ar-06丸の内から銀座を歩く」を基に、「江戸の捕物」に絞ってアレンジしたものです。

instagramでも「江戸の史跡、近代の遺構」を発信していますので、訪問してみてください。

いいなと思ったら応援しよう!