山の上下の「視線」が決め手か?:「桶狭間の戦い」の雌雄を決した地形とは?~其の四~【合戦場の地形&地質vol.1'-4】

かの有名な「桶狭間の戦い」を地形・地質的な観点から見るシリーズ。

前回までは、勝敗を決した要因2つを、以下のように推定しました。

①アップダウンの激しいルートを進軍することで、部隊が分散した。

②桶狭間周辺は池や湿地が多く、織田軍がそれを利用した。

しかし②は敵を混乱させる必要があり、そのために、もう1つの地形的特徴を利用したのではないか?と考えられます。

前回の記事はコチラです👇

では、見ていきましょう!

桶狭間の山地の特徴

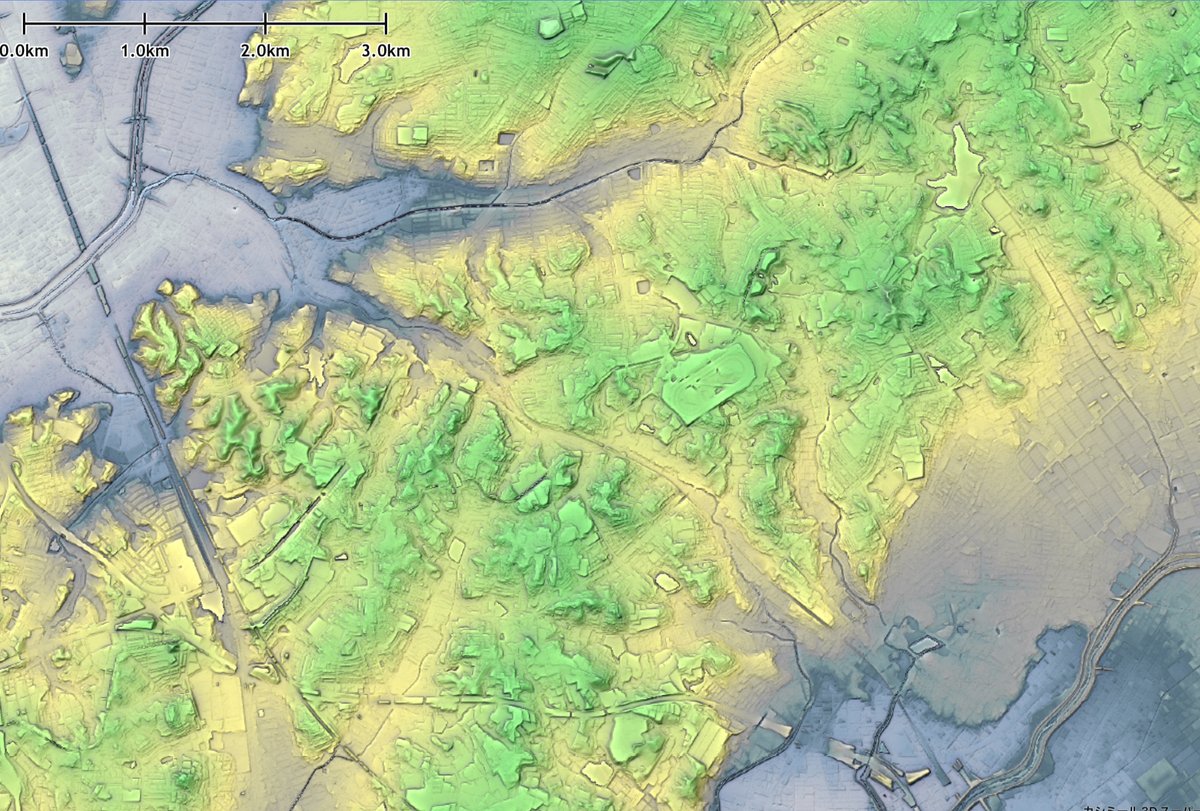

ではまず、桶狭間周辺の地形を見てみましょう。

ところが、現在のこの辺りは造成されていて、元の地形が残っていないようです。パッと見た感じでも、いかにも切り盛りされたであろう平坦地があちこちに見られます。

拡大すると、こうなります。

いかにも人工的な地形ですが、「小刻みな凹凸」の元の地形は多少は残っているようです。

もう1度、地形図を引いて見てみましょう。

実は北西の方に、わずかにもとの地形が残っているように見える場所があります(上図赤丸)。

拡大しました。

中央部付近の山々は、南部に道路が通っている以外は、人の手は入っていないようです。

なるほど!「大高緑地」という公園なのですね。

しかも大高城(図の左端付近)、鷲津砦・丸根砦(図の中央からやや左)跡地が近くにあります。

でも、ちょっと待ってください。

近くにあるからといって、必ずしも似た地形とは限りませんよね。

一般的に、地形は地質の影響を受けてつくられますから、地質をチェックしてみましょう。

赤丸のあたりが大高緑地です。

大高城がある丘陵地は濃い緑色ですが、桶狭間と大高緑地は薄めの緑色をベースに、薄茶がポツポツと点在していて、同じ地質のようです。

これなら、大高緑地の地形が桶狭間の地形と似ていると言えそう。

さらに拡大しました。

標高は約50mと低めですが、急斜面に囲まれた山になっています。

その割には、山のてっぺんはやや緩やかですね。

今川義元が山の上に陣を張ったのも頷けます。

3Dにしてみましたが、標高が低いからか、急斜面が分かりづらい(;^_^A

高さを3倍にしました。

ちょっと大袈裟かもしれませんが「急斜面に囲まれて山頂は緩やか」が分かりやすいかと思います。

みなさんは普段の生活からはイメージできないかもしれませんが、私は以前、仕事でよく山を歩いていたので想像できます。

こういう地形って、山頂付近にいると斜面の下が、斜面の下にいると山頂付近が見えないんですよね。

山の上下からの視線を点線矢印で描いてみました。

おそらく、こういうことなのでしょう。

どうしても、途中の斜面が邪魔になって見えない。

山頂からは、すぐ足もとは見えませんが、遠い場所なら見えます。

つまり遠くを見張っておけば、近づく敵を発見できます。

近づかれたら見えませんが、遠くにいる段階で発見すればOK。

そこでキモになってくるのが天候です。

桶狭間の戦いの直前は、すぐ目の前も見えないほどの豪雨だったと言われていますよね。

まさに、今川軍から発見されやすい位置を行軍中に、豪雨によって隠されることになります。

信長の幸運は、まさにこれ。

そして雨が止んだ頃には、山頂から発見されにくい斜面の真下に到着。

斜面の真ん中あたりまではコッソリと登り、そこから山頂まで一気に駆け上がれば、今川軍にとってはまさに「突然」敵が現れた状態になり、相当混乱したのではないかと想像できます。

混乱すれば誘導もしやすく、ちりじりになった今川軍を湿地や池に追い込み、今川義元を孤立させることに成功したと思われます。

このように考えると、桶狭間周辺の地形が戦いの勝敗を決したと言えるのではないでしょうか?

ではそのような地形がどのようにして形成されたのか?

次回へつづきます。

お読みいただき、ありがとうございました。

次回記事はコチラ👇