川に囲まれた三角島を攻略:「織田信長の伊勢侵攻」を地形・地質的観点で見るpart2【合戦場の地形&地質vol.7-2】

日本の歴史上の「戦い」を地形・地質的観点で見るシリーズ「合戦上の地形&地質」。

信長の伊勢侵攻は美濃国攻略の終盤から着手され、その背景には「足利義昭の上洛」が関係していたようです。

まずは滝川一益が先鋒として伊勢に入りますが、その足掛かりとして蟹江城を築きました。

前回記事はコチラ👇

伊勢の入り口

織田家は当時、斎藤家と敵対中だったため、主力は対斎藤家で手いっぱいだったのでしょう。

そのため、まずは滝川一益隊が単独で伊勢に入ります。

その際、消耗を避けるために「長島」を避けて進軍したようです。

まずは蟹江城周辺の地形を見ましょう。

周辺は沖積平野なので凹凸の少ない平坦地が広がっており、蟹江城はいわゆる「平城」です。

しかし周囲は大小さまざまな河川が網の目のように流れており、それらが防壁になっています。

ちなみに周囲の地名が「城」なのは、そのまんま過ぎて面白いですよね。

次に長島城周辺の地形です。

図の通り「長島」は木曽川・長良川・揖斐川(木曽三川)に囲まれた中州のような島です。大河川の河口域に囲まれており、まるで島全体が「城」のようです。

この中に多くの一向宗門徒が立てこもっていると考えると、確かに手強い地域ですよね。

一向宗と言えば「死ねば誰でも極楽浄土へ行ける」と言う教えなので、みな死を恐れず立ち向かってくるため、当時の戦国武将は非常に苦しめられていました。

そして島の東に県境があることから分かる通り、長島はまさに伊勢国の入り口に立ちはだかる南北に長い「壁」のような存在です。

しかも伊勢国と尾張国の地続きの境は北部のみで、大半は海(伊勢湾)を挟んでいるため、尾張から見れば、やはり長島は壁のように邪魔な存在だったのでしょう。

少なくとも桑名方面に入るには、大きく迂回せねばなりません。

蟹江城と長島城の位置関係を見てみましょう。

長島を迂回するには南は海になるので、おそらく北回りだったと思われます。

しかし北は木曽三川を渡る必要があるため、どのみち船が使われたと考えられます。

桑名から楠城・高岡城へ

木曽三川を渡りさえすれば、あとは川沿いの沖積平野を進軍するのみです。

ここまでは目印として「桑名城」の位置を図示していますが、滝沢一益の攻略対象は桑名城だけではありません。

前回もお話ししたように、伊勢国北部は北勢四十八家(ほくせいしじゅうはちけ)と言う豪族集団が割拠しており、それらの諸城を次々と落とします。

「落とす」と言っても、この時は合戦よりも「降伏勧告」が主で、従軍した僧侶が言葉巧みに説得して回ったようです。

そして桑名周辺を固めた後、信長が主力を率いて伊勢に入り、さらに南下するわけですが、この時に長島一帯に火を放ったとのこと。

「どうせ敵対してるから、ついでに焼いておけ」ってことでしょうか(;^_^A

さすが信長、抜かりないですね。

信長軍は桑名から楠城→高岡城と進軍します。

楠城攻略戦

楠城(くすじょう)は伊勢国司の北畠氏の家臣である楠氏の居城です。

桑名から楠城への進軍ルートは不明ですが、わざわざ遠回りする理由もなさそうなので、おそらく沿岸部の沖積平野を通ったと思われます。

なお赤色で示した保々西城(ほぼにしじょう)と采女城(うねめじょう)は攻めていないようです。

やはり小規模な豪族が割拠している地域であるためか、まとまっての抵抗がないと考えたのでしょうか。

まずは伊勢国の最大勢力である北畠氏に楔を打ち込むことで、北勢四十八家に揺さぶりをかける作戦なのかも知れません。

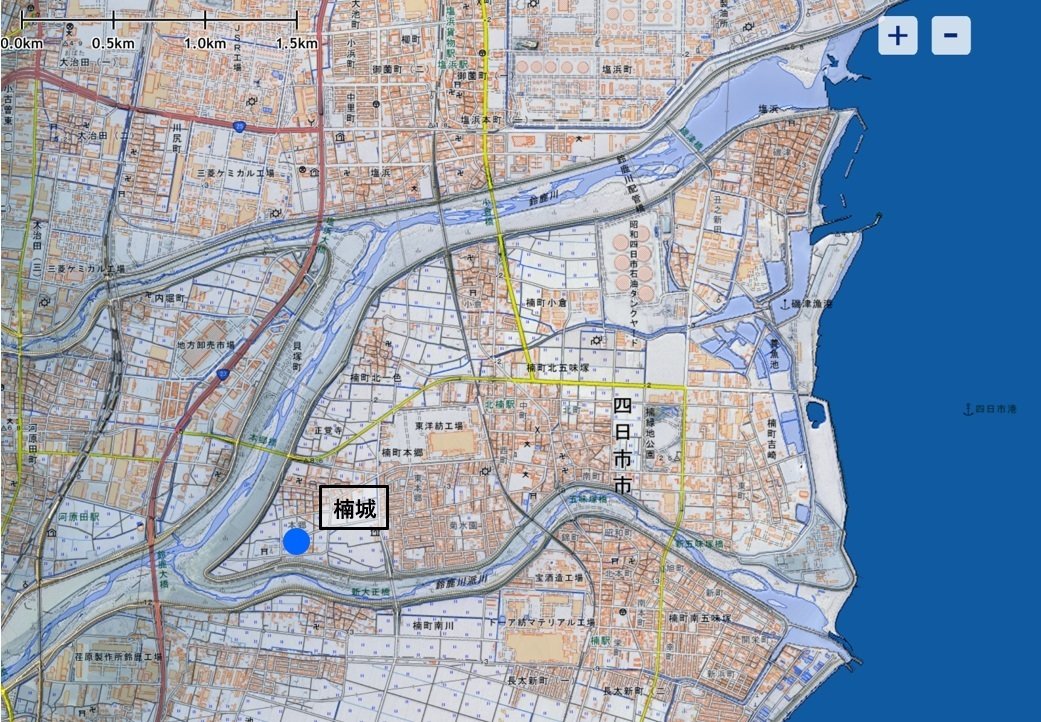

楠城は西から北が鈴鹿川、南が鈴鹿川の派川(はせん:主河川から枝分かれして海へ流下する川)に囲まれた三角形の島のような地域にあります。

一見、地の利はありそうですが、その幅は約3kmと広いです。

兵力差があって守り側が少なければ、沿岸部を守るのは大変です。

楠城の城主は楠正忠ですが、その息子の楠正具(くすまさとも:または楠木正具)が奮戦します。

かなり抵抗して信長を苦しめますが、最終的には降伏しました。

なお正具は当時は治田城(はったじょう)主であり、サイトによっては治田城も攻められたと言われています。

しかし治田城は桑名城の北西の内陸部にあり、楠城と同時に攻めたとは考えにくいので、おそらく父・正忠の援軍に駆け付けたのでしょう。

次に信長軍は西の高岡城へ向かいますが、次回へ続きます。

お読みいただき、ありがとうございました。