朝夷奈切通までの道中【ジオ散歩vol.2:鎌倉市No.1-3】

「市街地を実際に散歩しながら地形・地質を楽しむ」シリーズ、ジオ散歩。

鎌倉市の鎌倉地域(鎌倉幕府時代の鎌倉)には「切通(きりどおし)」という古い街道がところどころに残っています。

NHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、源頼朝の命によって市原隼人さん演じる八田知家が建設工事を指揮しています。

今回はそれら切通の1つである「朝夷奈切通」へ行ってみます!

場所は?

はじめに、場所の確認です。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

上図の左の赤丸がJR鎌倉駅です。

その東口からバスに乗り(黄色点線区間)、青丸の地点で下車して、それ以降は徒歩になります。もちろんバスに乗らずに徒歩でも行けますが、歩いて一時間以上かかりますし、体力に自信のない人にはバスをお勧めします。

下車した後は、しばらく住宅地(赤点線区間)を歩き、赤実線から朝夷奈切通の区間になります。

バス停のご案内

鎌倉駅東口は駅を出るとすぐ目の前がバスプールになっています。

駅を出た正面が、こんな感じ。朝夷奈切通へのバス停は右奥の方です。

上図の赤丸のあたりです。

上写真の真ん中に見えるバス停を目指しましょう♬

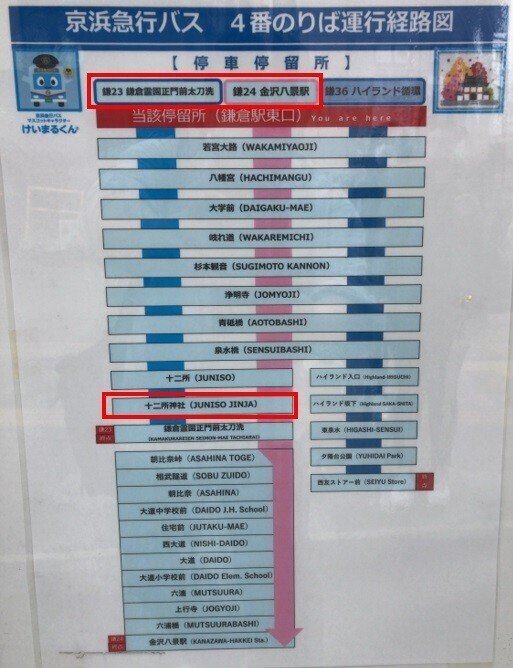

下りるバス停は十二所神社(じゅうにそじんじゃ)ですので、鎌23か鎌24に乗りましょう。

赤枠が鎌23、鎌24の時刻表です。

土日(右側)でも一時間に4~5本あるので、なかなか便利ですよね。

朝夷奈切通までの道中~その1~

では、行ってみましょう!

十二所神社のバス停で下車し、JR鎌倉駅方面を背にして撮影した写真です。

横断歩道をわたり、そのまま右側の路地に入ります。

ちなみに右の赤丸のあたりが帰りのバス停です。

路地に入ってすぐの様子です。この先でY字路になるので、左へ行きます。

最初のY字路以外は現地で見ると「道なりにまっすぐ」に見えるので、まず迷わないだろうと思います(※上図赤枠は次回説明します)。

そして道路沿いに流れる川は太刀洗川(たちあらいがわ)です。

梶原景時(かじわらのかげとき)が上総広常(かずさひろつね)を切った刀を洗ったという太刀洗水を源流の1つにする川です。

そして付近にはこんな看板がありました。

普段は「静かに流れる小川」といったイメージの河川ですが、豪雨時には増水し、上流部で土砂崩れが起これば土石流が発生する危険があるということです。しかも昭和36年と、ずいぶん古くから指定されているのですね。

砂防法(明治30年3月30日法律第29号)第2条に基づき、砂防設備を要する土地又は治水上砂防のために一定の行為を禁止し若しくは制限するべき土地として国土交通大臣が指定した土地の区域です。

砂防指定地の指定を要する土地(区域)のうち、主なものは、以下のとおりです。

[1] 渓流若しくは河川の縦横浸食又は山腹の崩壊等により土砂等の生産、流送若しくは堆積が顕著であり、又は顕著となるおそれのある区域

[2] 風水害、震災等により、渓流等に土砂等の流出又は堆積が顕著であり、砂防設備の設置が必要と認められる区域

上の引用では「おそれのある区域」とありますが、大概は、実際に何らかの災害発生がきっかけで指定区域にかけられますので、昭和30年代にに土石流が起こったのかもしれません。

今回は以上です。お読みいただき、ありがとうございました。

次回はコチラ👇