スケールの大きな河川争奪はあったのか?【都道府県シリーズ第2周:岐阜県 山県市編no.14】

都道府県ごとに地形・地質を見ていく「都道府県シリーズ」の2周目。

岐阜県山県市の中部には、山県市を袈裟懸けに切るように真っすぐな川(武儀川)が流れており、この河川沿いに活断層が走っています。

前回は河川争奪の原因として板取川支流の源頭部の後退侵食を考えましたが、考察するうちに別の可能性が浮かび上がりました。

※前回記事はコチラ👇

武儀川の形状と断層の関係

武儀川の下流付近にもう1条の断層を想定してから、あらためて武儀川の形状が気になってきました。

断層の左横ずれ運動によって、武儀川が赤矢印のように変形していたとしたら、どうでしょう?

このように断層が通っているのであれば、十分にあり得そうですよね。

なお上の矢印が斜めに曲がっているのは、軟らかい河川堆積物の上を流れているからでしょう。

断層運動で曲がりつつ、河川堆積物を侵食したため斜めになったと考えられます。

では順番にそれぞれの変形を巻き戻してみましょう。

北の変形を巻き戻してみる

まずは北の変形部を巻き戻してみましょう。

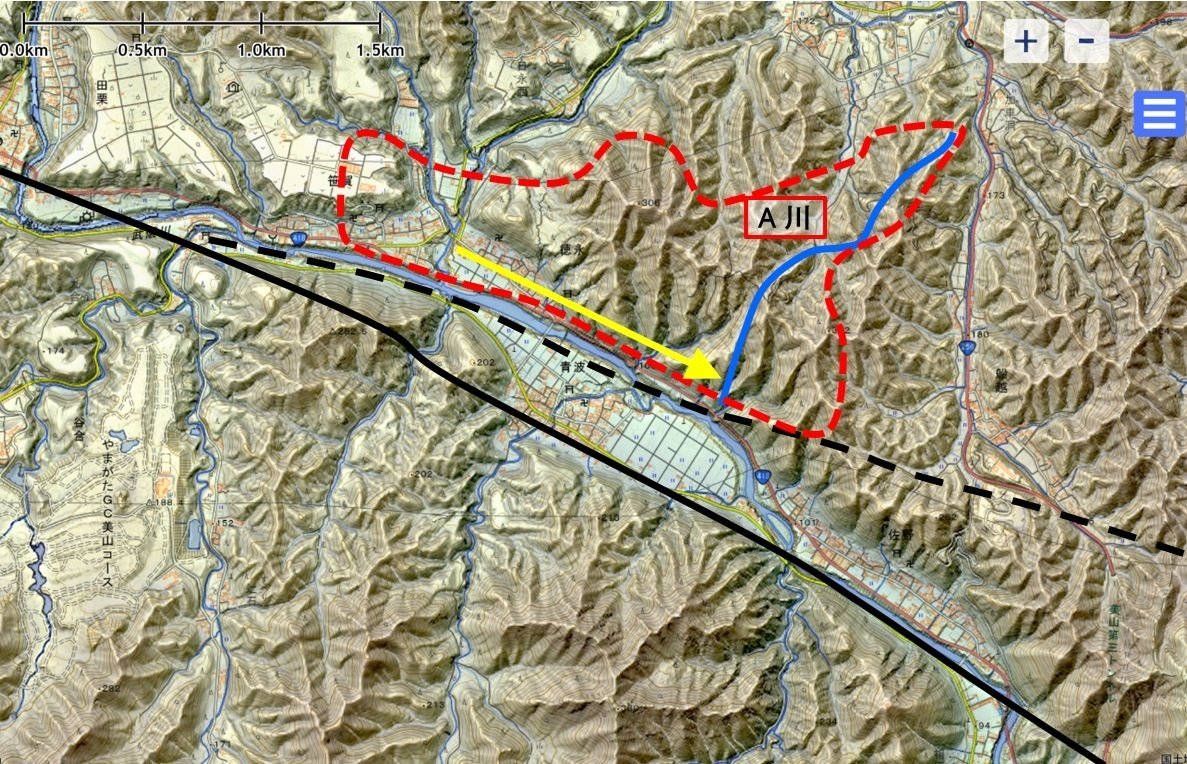

変形部と直線部は赤矢印の範囲ですが、分かりやすくA川の合流点までの範囲(黄色矢印)を巻き戻します。

なお検証しやすいように段丘平坦面を赤点線で囲い、これも一緒に巻き戻してみます。

こんな感じです。

A川と段丘平坦面が下流に移動していますが、これだけではピンときませんね。

南の変形を巻き戻してみる

と言うことで、次に南の変形を巻き戻してみます。

武儀川が赤矢印のように曲がっています。

この曲がり角から北の変形の手前までの距離(黄色矢印)分、断層が左横ずれしたと考えられます。

また今回は青点線で囲った範囲の山地も断層運動で移動しているので、一緒に巻き戻します。

黄色矢印の距離分を右にズラしてみると・・・

アレ???

これって青点線の山地が川を塞いでいたってことですよね??

さらに巻き戻してみると、なんとピッタリとくっつきました(;^_^A

まるで南アメリカとアフリカのようです。

こうなってしまうと武儀川は完全に閉じてしまっており、赤丸の場所が源頭部になります。

武儀川の壮大な河川争奪

つまり遠い昔、現在の武儀川の中~上流部は板取川の支流(むしろ本流?)だったと考えられます。

そして武儀川は今よりもずっと短い川で、上図の赤丸のあたりが源頭部だったのでしょう。

こんな感じです。

しかし武儀川断層の左横ずれ運動によって、武儀川の源頭部は徐々に北西へ伸びていき、板取川支流に合流。

この時、武儀川と板取川支流では標高差が大きく、合流点は滝になったと考えられます。おそらく現在の段丘平坦面と武儀川の標高差と概ね同等だったと思われます。

この崖の落差です。約50m。

落差約50mの滝では、合流点の北西と北東のそれぞれから水が流下し、侵食作用によって滝が後退していきます。

そして北西は武儀川の中~上流域になり、北東は支流になりました。

このような出来事があったと考えれば、武儀川沿いの段丘平坦面が形成された理由としてしっくり来ます。

これが本当であれば、かなり壮大な河川争奪ですよね。

お読みいただき、ありがとうございました。