これぞまさしくノコギリ山?!:長野県北部山間地域【地元再発見の小旅行vol.22】

長野県の北部山間地域は、日本列島が真ん中で割れてできた溝に堆積物が厚く堆積している地域です。

その後、圧縮されることで地層がグニャグニャと曲がった状態になっています。今回はそれが原因でできた面白い地形を紹介します。

おさらい

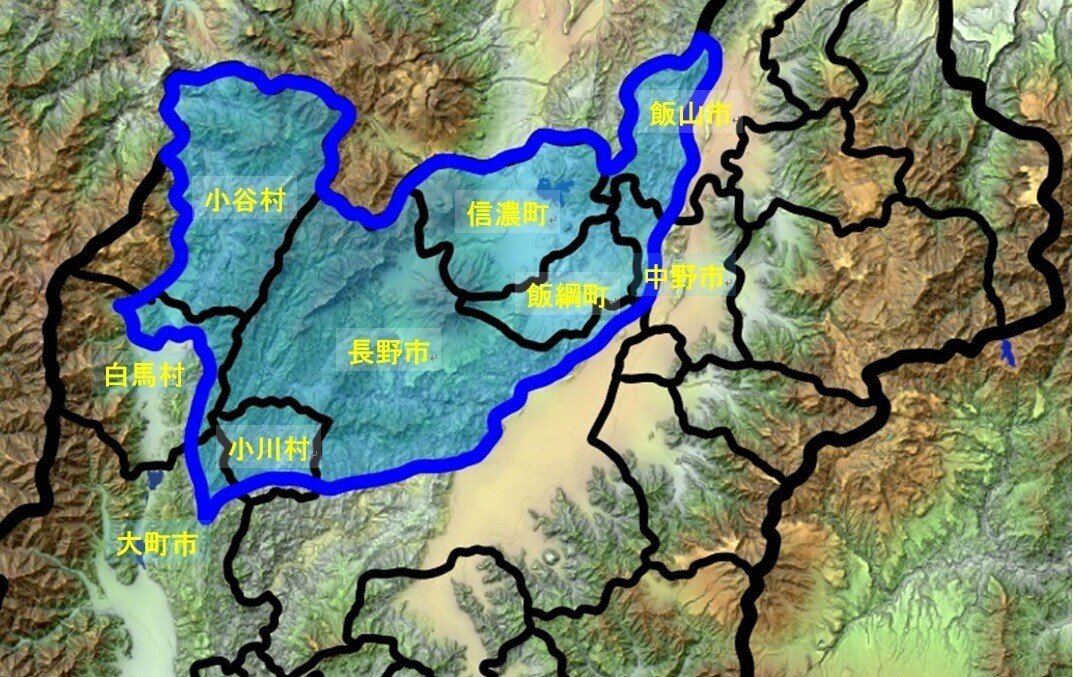

場所をチェックしましょう。

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

長野県北部山間地域は上図の①です。

これら9市町村それぞれの一部地域になります。

面白い地形、あります

では早速、行ってみましょう!

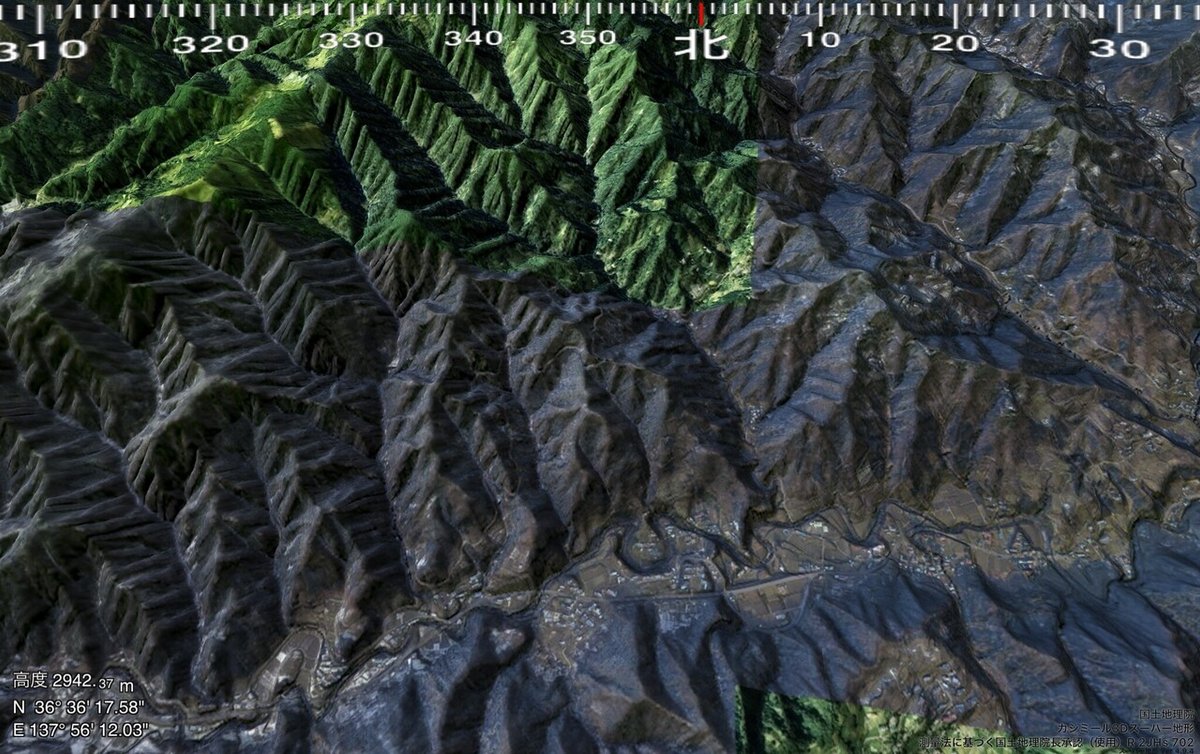

北部山間地域全体の地形は、こんな感じです。

真ん中よりやや南西の山地を見てみましょう。

山地が北北東ー南南西方向にのびています。

真ん中付近をアップにしてみました。

うん?なんかスジが見えませんか??

北北東ー南南西方向にのびる尾根と並行して、細かい溝が並んでるような?

上図の北東部を拡大しました。

やはり同じ方向の溝がたくさん見えます。

こんな感じです。上と見比べてみてください。

これ、何なんでしょうね?

地質と関係あるのでしょうか?

新生代新第三紀中新世の後期~鮮新世(約720万年~258万年前)の砂岩(黄色)と泥岩(水色)ですね。

断層もありますが、断層のせいではなさそうです。

他の場所も見てみましょう。

ここもすごいですね。

いやぁ、スゴイ。

国土地理院地形図をかぶせてみました。

尾根を挟んだ反対側斜面はずいぶん雰囲気が違います。

拡大です。

尾根と谷が同じ方向に発達していて、並んでいます。

こんな感じで断面を切ってみます。

すごい!

同じような傾斜の山が階段状に段々で低くなっています!

地質は、やはり先ほどと同じ時代の砂岩です。

おそらく地層の面(層理面)が関係していると思うのですが、このシームレス地質図V2ではそこまでのデータは見れません。

地質を詳しく

ということで、5万分の1地質図を見てみましょう。

その前にもっと引いた図で場所を確認します。

フム。こんな感じですね。

5万分の1地質図幅「大町」(地質調査所)より

色使いは違いますが、断層が目印になりますね。

問題の箇所は濃い目の水色の地層です。ズームしましょう。

地層の方向(走向・傾斜)記号、見えるでしょうか?

記号の長い線が地層がのびている方向で、だいたい北北東ー南南西方向ですね。そして短くヒゲのようにチョンと描かれてるのが傾いている方向です。その脇に書いてある数字が傾いている角度。

つまり大部分が60~80度と急傾斜。場所によっては垂直や、もっと傾いて上下が逆転しちゃってる場所もあるようです。

これは圧縮されて地層が曲がった影響によるものです。

模式断面図(スーパー地形アプリの機能で作成した断面図に筆者一部加筆)

さきほどの断面図で見れば、こんな感じです。

層理面は地層と地層の境界です。

同じ砂岩の地層でも、ず~っと砂が堆積し続けるわけではありません。

ある時にドサッと流れて溜まり、しばらく時間がたってから、またドサッと流れて来る・・を繰り返し、全体として砂岩の地層になりますが・・

そのドサッと来る境目の部分が層理面になるとイメージしてください。

その境界面は砂が来ない間に薄っすら溜まった泥などだったりします。

ある意味、地層の中の切れ目になってるので、削れやすいのです。

しかもまっすぐ続いているので、それに沿って水が流れやすく、水が流れるからさらに削られ・・を繰り返し、溝状の地形になったのでしょう。

でも層理面そのものは、特に珍しくはありません。どこにでもあります。

では何故、この地域だけこんな地形があるのでしょう??

模式断面図(スーパー地形アプリの機能で作成した断面図に筆者一部加筆)

たとえば、層理面の傾斜がこのように、緩やかだったとしましょう。

この場合は面に沿って地すべりや崩壊が起きやすくなり、山が崩れて乱れた地形になってしまいます。

つまり層理面が急傾斜で崩れにくいからこそ出来た地形と考えられます。

バーチャルツアー

この地形は図の赤点線で囲ったあたり、長野市・小谷村・小川村・白馬村・大町市の市町村境付近で見られます。

ではしばらく3Dで観光気分をお楽しみください♬

これぞまさしくノコギリ山?

お読みいただき、ありがとうございました。

この地域の次の記事はコチラ👇

参考文献

加藤碩一・佐藤袋生・三村弘二・滝沢文教(1989) 大町地域の地質 . 地域地質研究報告(5 万分の1 図幅),地質調査所,111p.