地すべりは「横断図」も要チェック!! :"地すべり地形"で頭の体操~その1-5~:埼玉県中西部平坦~中山間地域【災害から身を守るvol.34-5】

過去4回にわたり、埼玉県秩父市のとある地域を題材として、地すべり地形の"解析"についてお話しています。かなりマニアックですが、なかなかに「頭の体操」になると思いませんか?

今回は「地すべりの横断図」を検証していきます。

サラッとおさらい

一週間ぶりですので軽くおさらいしましょう。

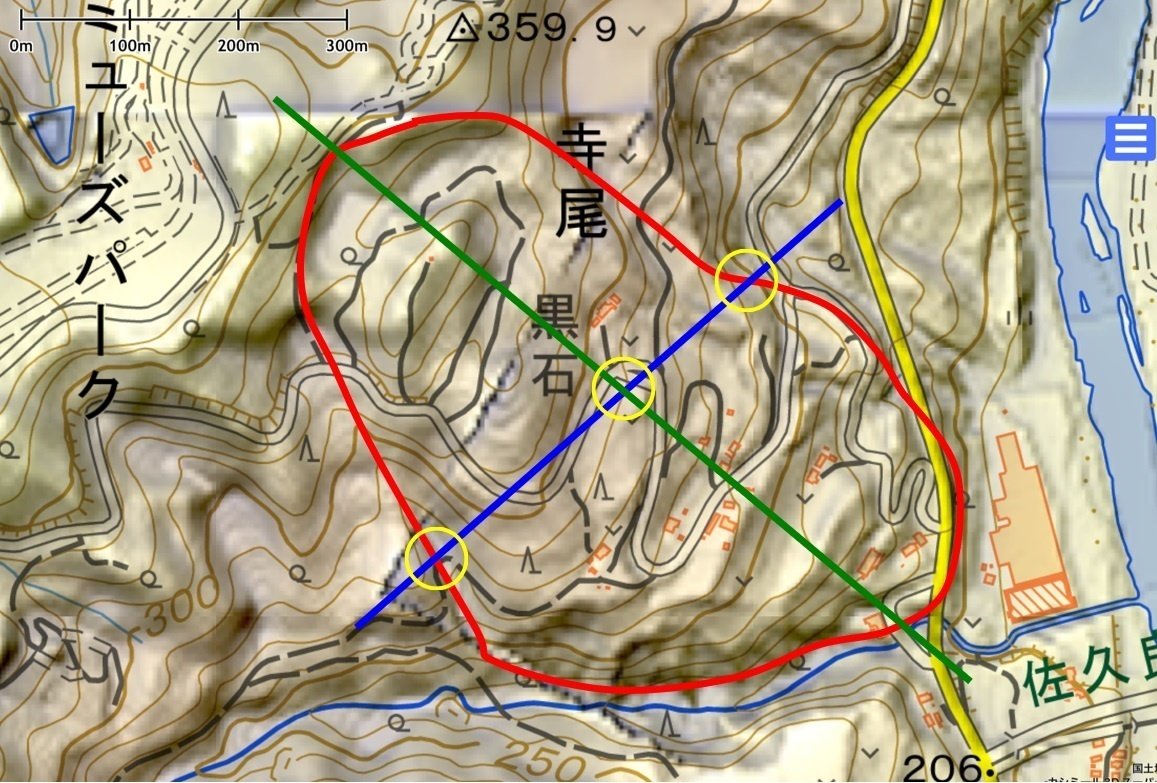

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

この地すべり地形を対象にしています。

そして地すべりの断面図(縦断図)で「すべり面主部」が5度の場合と10度の場合で、どちらが適切か?について「地すべりの厚さ(最大層厚)は、地すべり幅の1/7程度」と言う経験則を使って検証しています。

こちらが「5度」の場合の縦断図。

こちらが「10度」の場合。

この地すべりの幅は約400mなので、上記の経験則だけで考えると「10度」の場合が適切なようですが、果たしてどうでしょうか?

横断図で考えてみる

どのようにして「横断図」を描くのか?と言ってもいたって簡単です。

上図の青線(横断図の位置)が、地すべりの"側壁"と縦断図位置と交わる点(黄色い〇)を横断図上で結ぶだけです。

側壁との交点は地表部、縦断図との交点は「5度」の場合と「10度」の場合のそれぞれのすべり面の深さの位置で結んでいきます。

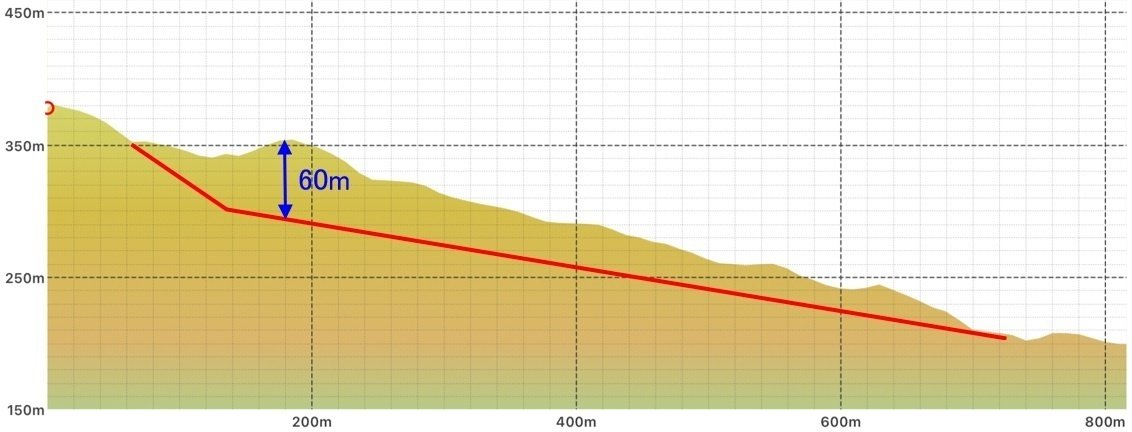

ではまず「5度」から

こうなります。特に問題はないと思います。

次に、「10度」の場合を見てみましょう。

おや?だいぶ雰囲気が違いますよね。

真ん中が浅めで、ほんの少しですが、上に凸のかたちになっています。

このような形状は、100%ありえないとは言えませんが、不自然です。

さらに言えば、この地すべりの場合「すべり面主部は層理面を起源にしている」と考えられます。この地域の層理面は平均的に南南東に約10度の傾斜ですので、この横断図では左側に緩く傾斜しているハズ。

逆ですよね。

そう考えると、なんと縦断図でのすべり面傾斜角度が「5度」の場合の方が適切ということになります。

もう少し検証

では「5度」の場合をもう1度見てみましょう。

この場合、縦断図位置と側壁を単純に結んでいますが、「すべり面主部は層理面を起源にしている」を反映させて描きなおしてみます。

こうなりました。

私の経験と照らし合わせてみると「いかにも、ありそう」な形状になりました(笑)

でもこれを見ると、なぜ「地すべりの厚さ(最大層厚)は、地すべり幅の1/7程度」が当てはまらないか分かりました。

この場合、すべり面の「側壁部」は横断図の左側だけ・・・つまり抵抗する面は片側だけになります。

上記の経験則は、あくまで左右の側壁が抵抗するというのが前提条件なのでしょうね。

おわりに

全部で5回にわたっての「地すべり地形で頭の体操」でしたが、ここでは机上の地形・地質データだけしか使っていません。

実際の公共事業では現地の地形・地質情報や簡易的な調査で得られる地すべりの移動方向のデータ等も使って解析します。そうやって想定した断面図を使ってボーリング調査等の計画を立てて、本格的な調査が行われます。

でも机上だけでも、ここまでの検証ができるので、たまには「頭の体操」として地形図とにらめっこするのも楽しいかも?

以上、お読みいただき、ありがとうございました。

次回はコチラ👇