近江から若狭へのルートをたどる②:「金ヶ崎の退き口」を地形・地質的観点で見るpart3【合戦場の地形&地質vol.3-3】

織田信長・豊臣秀吉・徳川家康・明智光秀など「戦国オールスター」が絶体絶命の大ピンチに陥った「金ヶ崎の退き口」。

前回は北近江から若狭国へ抜ける2ルートのうち、西へ抜けるルートを見ました。👇

今回は「北西ルート」を確認してみましょう。

琵琶湖北西岸から北西へ

まずは古地図で確認。

前回見た「ほぼ真西へのルート(上図青点線)」へは行かず、琵琶湖西岸をまっすぐ北へ進み、途中から北西を目指すルートです(※上図赤点線)。

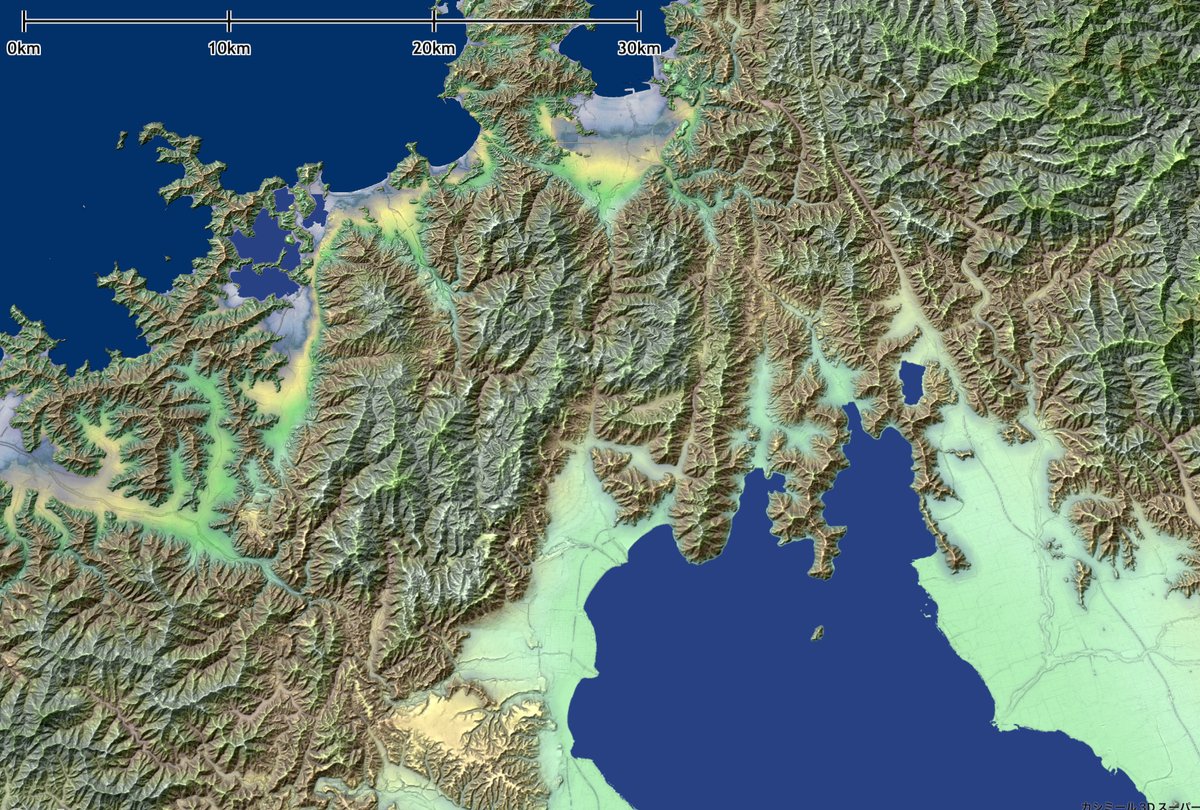

現在の地形図です。どうでしょうか?

街道になりそうな地形、見えますか?

西へのルートは心眼をこらせば見えてくるのですが、北西ルートは非常に難しいです(;^_^A

と言うのも・・・

西へのルートは、谷筋を登ったどん詰まりの谷源頭部が山の鞍部になっています。

その峠・・現在の水坂峠(みさか)を越えれば反対側の谷へ下りられるので、楽に行けます。

しかし北西ルートの場合、そのような鞍部は無く、上図の赤点線で囲った山地内の山道を歩くことになります。

もちろん当時の移動手段は馬に乗るか徒歩ですから、こういう類の街道は他にも多くあったでしょうし、このルートで進軍した可能性は十分ありそうです。

ちなみに赤点線で囲った範囲は、現在でも赤矢印を繋ぐような道路は通っていません。それだけ地形的に険しいのでしょうね。

3つの村を経由して峠道へ

古地図を詳しく見てみましょう。

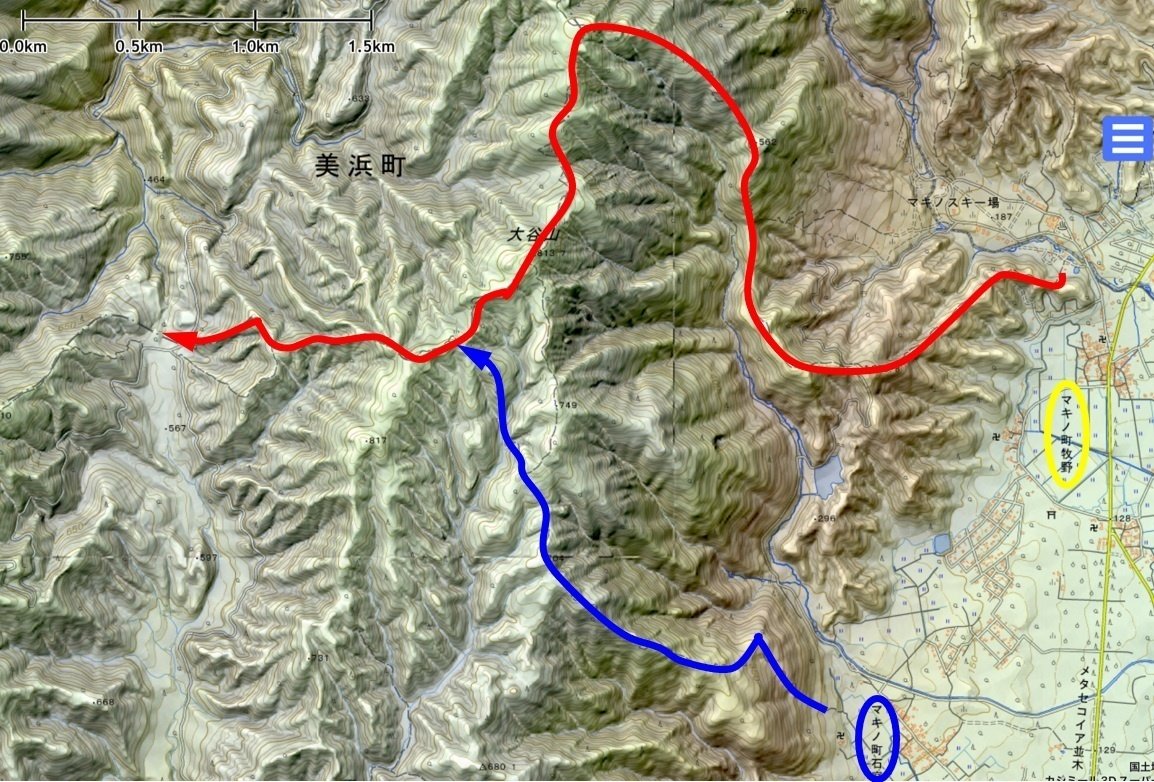

街道は赤線で描かれており、太い赤線の方がメイン街道で整備も良さそうです。つまり赤丸の村(蛭口村)からは小さい街道を通ることとなり、青丸(石庭村)を経由し、黄丸(牧野村)からは峠道(山道)になります。

赤丸の「蛭口村」は2つの河川に挟まれた地域です。街道は山道に入った後、蛭口村の手前側の河川(百瀬川)の源頭部のすぐ北を街道が通っています。

現在の地形図です。滋賀県高島市の北部でした。

南から東を通っている赤線は国道161号線です。概ね昔の街道と同じルートを通っているのが分かりますね。

地名を見ると「マキノ町蛭口」(赤丸)と「マキノ町石庭」(青丸)がありました。江戸時代の地名が残っています。

そして少し北に「マキノ町牧野」(黄丸)がありました。

古地図によれば「牧野村」が峠道の起点になっています。

そこで周囲を見てみると、図の赤線のルートの登山道がありました。地理院地形図では点線で描かれています。

集落のある平坦地の標高は約130mで、峠道は標高420mあたりまでは傾斜は比較的緩いのですが、それ以上から急になり、つづら折りも多くなります。

一番高い場所では標高約850mまで達するので、かなり険しい道です。

この道よりも「マキノ町石庭」を起点とする登山道(上図青線)の方が距離が短いのですが、良く見ると起点から急傾斜だったり、途中で一旦谷に下りてまた山を登るなど、アップダウンが厳しい道です。

そう考えると、当時の公道(街道)としては、赤線のルートの方が適していたのかも知れません。

それにしても、この登山道を本当に3万もの大軍が行軍したのでしょうか?

ちょっと信じられない気持ちもありますが、昔の人たちの健脚ぶりを考えたら、可能性は否定できませんよね。

なお上図の赤矢印終点が、百瀬川の源頭部です。

古地図では、街道はここからさらに西へ伸びているように描かれていますが、おそらく違います。

それについては、次回お話ししたいと思います。

お読みいただき、ありがとうございました。

次回記事はコチラ👇

関連記事👇