地すべりと大地の歴史を探ってみるpart1:静岡県西部山間地域【災害から身をまもるvol.32】

静岡県の南東部平坦~中山間地域は、その大部分が付加体でした。

付加体と言えば混在岩(メランジュ)が分布しており、その様な場所は河川の蛇行が目立つという特徴があります。

「面白い蛇行はないかな?」と探していたら、すごい斜面を見つけましたので、今回はそのお話です。

場所は?

再確認しましょう♬

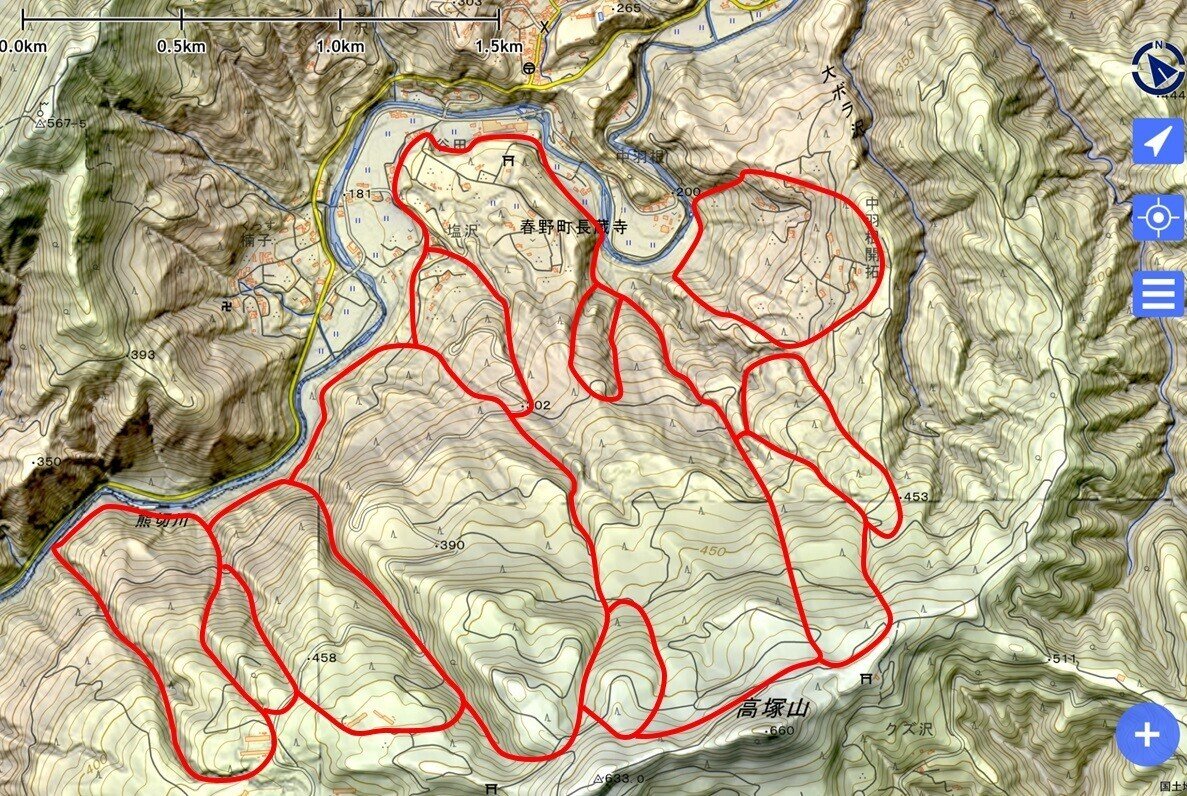

スーパー地形(カシミール3D)より抜粋した画像をもとに筆者作成。

なおカシミール3Dは元データとして国土地理院の「電子国土」を使っているそうです(出典:国土地理院ウェブサイト)

※トップ画像や以下の地形・地図画像すべて引用もとは同じです。

静岡県と周囲の県との位置関係はこんな感じです。

今回は浜松市が舞台になります。

地形を見る

では行ってみましょう!

真ん中を流れる天竜川は、山間地域になると蛇行が激しくなっていますね。

そして東の支流の方へ眼をやると、広めの斜面が目立つと思いませんか?

少し拡大してみました。

真ん中あたりに北北西向きのツルっとした広めの斜面が見えます。

さらに拡大です。

東の方は深く侵食した谷が見えます。

そして西の方にも、まるでナイフで切れ目を入れたかのような、溝状の谷地形が目立ちますよね。

いやぁ、スゴイですね。

この縮尺の時点で「地すべり地形」がハッキリ見えます。

山頂部付近には池もありますし、地すべりなのでしょうね。

詳しく見ていきましょう!

どんな地すべり?

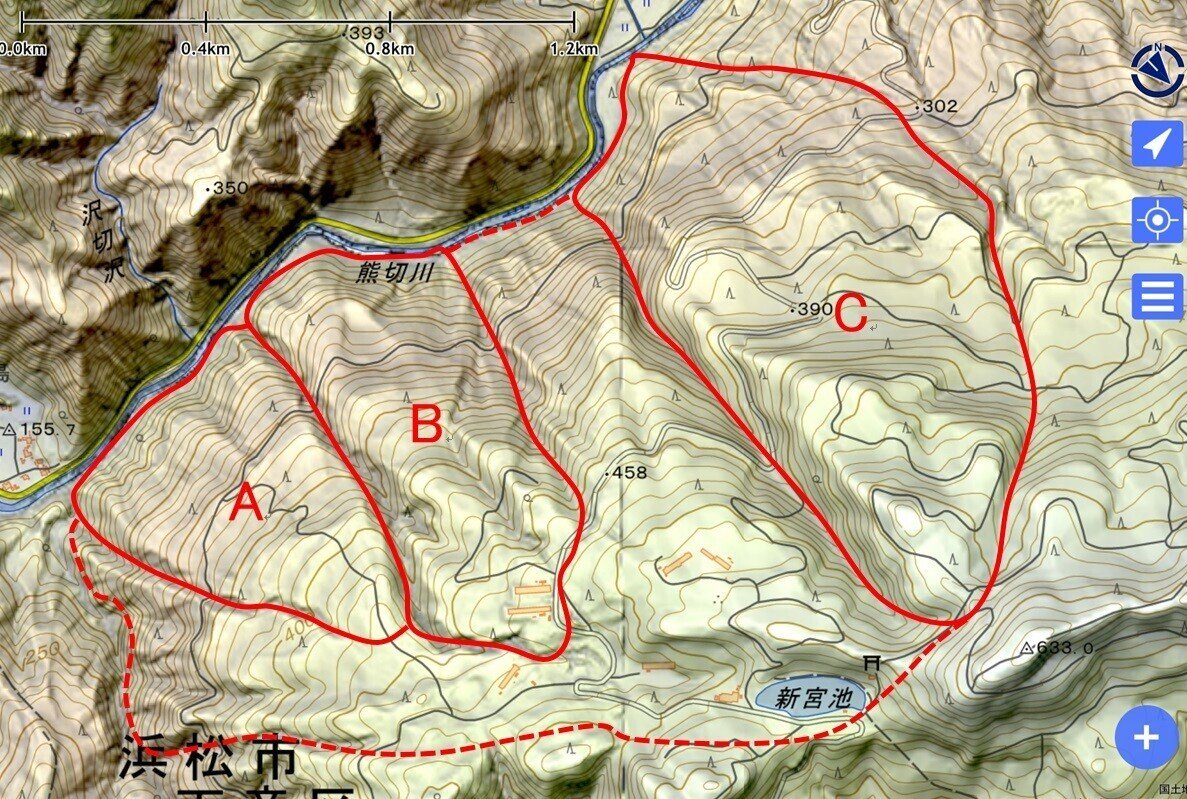

地すべり地形は1つだけではなく、たくさんありそうです。

ザッと見ても、こんな感じで多くの地すべりブロックが想定されます。

地すべり地形分布図(J-SHIS Mapより)

国立研究開発法人防災科学技術研究所のJ-SHIS Mapでも、この斜面全体に多くの地すべり地形があると判定されています。

地質は?

地すべり地形ということは、何かしら地質が関係していると考えて間違いないでしょう。

灰色が後期白亜紀付加体の混在岩(メランジュ)、灰緑色が古第三紀付加体の泥岩です。そして両者の間には断層(黒太線)があります。

付加体はギュウギュウに押されて変形し、地質図に図示されないような小さい断層もたくさんありますし、地すべりになりやすいのでしょう。

西の斜面を詳しく見る

斜面が広いので、まずは西の方から見ていきます。

西の方には、いかにも柔らかいところを削ったような、ガリ―侵食状の谷地形があります。これはおそらく地すべり活動でできた亀裂がもとになってると考えられます。

赤点線で囲った2箇所です。

また斜面の上の方では、赤点線のような東西方向の溝状の地形が見えます。

地すべりが北北西方向に動くため、だんだん沈下して出来たと考えられます。そして一部は水が溜まり、池になったのでしょう。

こういった場所を陥没帯(かんぼつたい)と呼びます。

陥没帯ができるまで

イメージしやすいように、マンガで説明してみます♬

陥没帯ができるまで①(筆者作成)

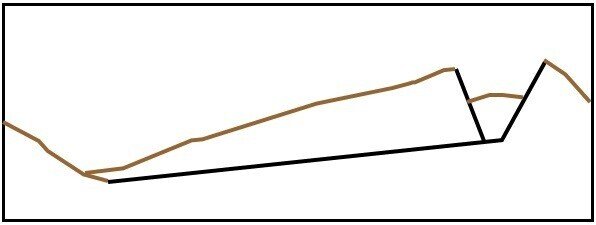

例えば、ある山の断面がこんな感じだったとします。

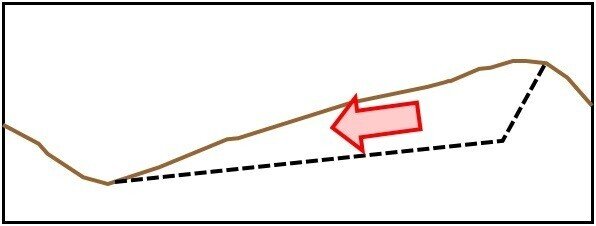

陥没帯ができるまで②(筆者作成)

そしてある時、黒点線の範囲で、赤矢印の方向に地すべりが動きます。

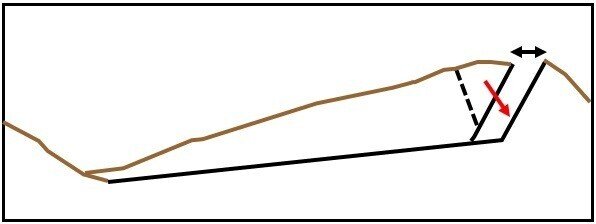

陥没帯ができるまで③(筆者作成)

すると、地すべりの背後に図のような"スキマ"ができますよね。

すると地すべりの頭部は、スキマはあるし逆勾配だしで、不安定になり、スキマを埋めるように落ち込みます。

陥没帯ができるまで④(筆者作成)

こうしてできるのが、陥没帯です。

もちろん、この図は分かりやすくするために大袈裟に描いています。

実際には、少しずつ隙間が広がるたびに、少しずつ落ち込んでいきます。

一方、地震で動いた地すべりの場合は、数分とか数10分と動きが速いので、上図のようなイメージで陥没すると考えられます。

西の斜面をもう1度

では実際、この斜面の場合はどんな感じでしょうか?

こんな感じで切ってみましょう。

分かりやすい陥没地形はないですが、真っ平な部分がありますね。

現地を見たわけではないので、あくまで想定です。

おそらく、この様なかたちで地すべりが動き、後ろが落ち込んで、池ができたと考えられます。

西の斜面を改めて見てみると、こんな感じだと推定できます。

過去の動きも合わせて大きく見ると、点線も含めた範囲が地すべりだと思われます。

そして亀裂(谷地形)の雰囲気や河川(熊切川)の曲がり具合などから、A、B、Cは、もしかしたら最近も動いたかも知れません。

今回は以上です。

次回は東の斜面を見ていきます。

お読みいただき、ありがとうございました。