【10万字一挙版/「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」を解く最低限の魔法のスペル/「感動した、泣いた」で終わらせないために/本当はエロくて怖い『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』/あるいは隠れたる神と奇蹟の映画/検索ワード:批評と考察】

こんにちは。京アニのほとりのひと、ユルグです。

「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」

本稿はこの一見へんてこな〈謎〉にひとつの答えを提示するための少しばかり長めの読み物です。

その結末までには題名にあるように、以下の四章をたどっていただくこととなります。

「第Ⅰ章.エロス篇」ではヴァイオレットとギルベルトそれぞれのエロスを探究していきます。「そのエロスってエロいの?」という疑問はひとそれぞれだろうと思います。

次の「第Ⅱ章.残酷篇」では『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』に潜む意外な「残酷さ」をえぐり出してみます。「えっ、そんなお話でしたっけ?」との声が聞こえてくるのは百も承知なのですが、広い心でお付き合いいただければ楽しめるはずです。

さて、結論の手前は「第Ⅲ章.奇蹟篇」として「この映画が描いた奇蹟とは何か?そしてこの映画自体が奇蹟であるとはどういうことか?」を前のふたつの章をまとめるかたちで物語っていきます。

そして終章では「なぜヴァイオレットの義手は動くのか?」に再び出逢って答えを出します。肯定的にせよ否定的にせよ「なん…だと…!?」となることは保証します。

果たしてこのレヴューでも解説でもいわゆる考察でもない、いささか奇妙な読み物にどういった価値があるのかはわかりません。

筆者が云えることは『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』から受けた圧倒的な衝撃をそのまま衝動として打ち返したらこうなったということです。

ただひとつ言えることは、これはヴァイオレットへの愛が書かせたものであるということに間違いはありません。(ここ重要です)

ということでジャンルとしては批評ということになりますしそのつもりで書きました。決して適当な自分本位な暗号文を書きなぐったわけではなく徹底的に他者が読むことを心がけました。当初予定していたよりも遥かに分量的にも執筆にも推敲にも長くかかってしまいましたがその間は楽しい時間でした。

おそらくこの文章を最後まで読み通す方は存在しないだろうと思いますが――目次だけでも見ていってやってください――もしそんな方がいらっしゃいましたらTwitterなりここなりに何でもいいので意見をいただければ感謝に堪えません。もちろん途中までの感想も大歓迎です。

ではこの手紙の封を切るかもしれない方へ。

以降があなたへのメッセージです。

・本文はすべて「です・ます調」ではなく「だ・である調」を用いる。

・本稿は『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』及び『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』並びに同TVアニメシリーズを鑑賞視聴済みであることを前提としているため、あらすじやストーリーをなぞることは省いている。

・セリフとカットの指定は『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデンSTORYBOARD』から、画像は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-ray及び『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HP、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterから、ともに著作権法第32条1項に則り引用させていただいた。また入場者特典の画像はすべて筆者所有のものである。

・その他引用・参考文献の書影はAmazon及びhontoから、その他画像、語句のリンクは利便性を考えWikipediaを主に用いた。

・本稿では重要な意味合いを持つ花々に触れる場合でも花言葉には一切言及しない。

▼第Ⅰ章.エロス篇

『劇場場ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は”違和感”に満ちた作品だ。

違和感の豊穣さこそこの作品の最大の魅力であるといってもいい。

本論の読者はこれから何度もこういったそれ自体に違和感を覚える”断言”や”憶断”に出逢うことだろう。煙に巻くような言い回しは避け率直に文意を補足していこう。

「どういう違和感か?」はひとそれぞれであろうし、まったくないというひともいることだろうが、それを列挙するのではなくひとつに集約して提示しよう。

それは「ヴァイオレットがこれまでの彼女と違って見える……」というものである。

その原因は本作ではじめて代筆者としてではない手紙の書き手となったというだけではなく、彼女がどこまでもギルベルトという特異点に収斂していくという視野狭窄な展開にある。

そしてそれが本作で描いたものであっていいのである。

それを本論は「ヴァイオレットが醸すエロティシズム/ヴァイオレットの意志するエロス」に起因するものであることからはじめる。

ヴァイオレットのギルベルトへの抑えられないエロスの結末――。

それこそが本作の”違和感”の正体である。これをベースに本作を紐解いていこう。きっと密かな”違和感”など吹き飛ばしてしまう彼女に出くわすことになるはずだ。

◆

完結編である本作において、筆者が目にしたヴァイオレットという女性の最後の姿は、一般的に評される「メロドラマ的な予定調和的展開を圧倒的なアニメーション技術によって力技でねじ伏せた」というだけではなかった。

それとは別のもう一つの主旋律、あるいは副旋律にこそがこの作品が作り上げてきた圧倒され息を呑むような真の凄みであることを伝えたいと思う。

まずは、本稿「第Ⅲ章.奇蹟篇」にたどり着くための条件の一つとして「ヴァイオレットとギルベルトのエロスとは何か?」からはじめよう。

ここでいうエロスの定義であるが

・一般的な形骸化した性的欲望

・ギリシア神話の愛の神が象徴するもの

・フロイトのタナトス(死の欲動)に対してのエロス(生の欲動)

のいずれも含んでいるが、なにより

・あまりに美しいプラトンの『饗宴』のエロスで描かれたある対象へ恋い焦がれる熱情がもっともふさわしい。

結論としては

1.ヴァイオレットのエロスは無垢(イノセント)である

2.ギルベルトのエロスは背徳である

となる。

それではまずヴァイオレットから見ていこう。

第1節.ヴァイオレットのエロス

まず『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という作品、そして主人公であるヴァイオレット及びギルベルトの関係を、『源氏物語』の五十四帖の巻名のひとつである第5帖『若紫』を想起しないでいることはできない。

西洋での書簡をとおしての恋愛といえば、まず書簡体小説のモデルともなった『アベラールとエロイーズ』が連想される。こちらの宗教的モチーフは本作に大いに通底している。

しかしそれ以上に、光源氏が若紫(のちの紫の上)を見初めた年齢が満11~12歳であることからも、いわゆる光源氏計画をダイレクトに踏まえていることは明らかだ。

若紫の英訳は〈Young Violet〉である。

・第ⅰ項.燃え立つ情欲の赤とイノセントの白

ヴァイオレットのうちに燃え上がっている火を戦時下での殺傷行為への罪責の隠喩ではなく(それはテレビアニメ版において一応の解決が済んでいる)ギルベルトへの慕情としてとらえる。

それこそがヴァイオレットが唯一囚われ燻り続けている熾火だからだ。

ギルベルトの生存の可能性を知らされ、ヴァイオレットは豹変する。一気に火がつき、抑えきれないほどに燃え上がる。

次の「2.ギルベルトのエロス」で述べるギルベルトの熾火とはあまりに対照的だ。

ここでのヴァイオレットの衝動は慕情という静かで穏やかな言葉を超え出る。

ギルベルトへの愛の執着の強さは、焦燥、抑えがたい衝動、駆り立てる激情であり、さらには、渇望、突き動かす情念、そして、貪婪、情欲だろう。

ずっと溜め込まれ堰を切ったように溢れ出るそれは、無軌道ながら決して淫奔ではない。赤色の炎の熱度が高まれば白色となるように真っ白な無垢だ。

(『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン』 第4弾 入場者特典 クリアファイル 筆者所有品を撮影)

イノセントなエロス。

それがヴァイオレットだ。

(石立太一監督は舞台挨拶で「京都アニメーション内ではヴァイオレットのことを“真っ白な人”と呼んでいる」と発言。井中カエル氏による評を参照)

・第ⅱ項.〈水〉に濡れるヴァイオレットの裸身

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』全作をとおして、ヴァイオレットのエロティシズムが直接的に表現される場面はほとんどない。

例外的にエロティックなシーンは、『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -』でイザベラ・ヨークとともに入浴するヴァイオレットの裸身だろう。(以下画像を参照)

〈雫〉の滴る嬌態

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)

ヴァイオレットが起草した「海への讃歌」も〈水〉とエロスの視点で見ると示唆的である。

"恵みの海よ

全て世界に繋がる海よ

カモメは舞う あなたの空を

魚は泳ぐ あなたの中を

貝は潜む あなたの底に

あなたは光を与う

あなたは命を育む

あなたは愛を注ぐ

あなたに寄り添い続ける 果てるまで

今も過去も未来も包み

たゆたうあなたに身をゆだねて”

『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデSTORYBOARD』(京都アニメーション、2020年)、pp.89-90

官能性は本作の劇場版で〈水〉の多用によって象徴的に表現される。

ではなぜ〈水〉なのだろうか?

次項においても詳しく見るが、いうまでもなくヴァイオレットは〈花〉である。

〈花〉を咲かせるために必要なものとして真っ先思い浮かべるものは〈水〉と太陽光であろう。

浴槽に浸されランプの灯りに照らされるヴァイオレットという花――。

そしてエロスの側面から〈花〉を見るならば、なによりそれを〈鑑賞する人〉そしてその〈芳香と蜜〉に魅了されるものがいなければならない――。

ここでの〈水〉以外の〈光〉と〈魅了されるもの〉たちは本論の端々に現れることになるはずである。

なお、海辺でのクライマックスのエロス的意味については「Ⅲ.奇蹟篇」で語る。

※イザベラとの入浴はエロスとは別に「Ⅱ.残酷篇」でも重要な意味を持つ。

・第ⅲ項.〈花びら〉とヴァイオレットの〈衣装の襞〉

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は花々で彩られている。

ヴァイオレットをはじめとした登場人物の名前だけでなく舞台の隅々にもいつも咲きこぼれている。

しかし花開く前の蕾が印象的に登場することはない。

蕾はヴァイオレット自身だからだ。

彼女の極度に肌を隠した衣装が閉じられた花弁だ。

ヴィクトリア朝期の性的禁欲を示すようにピシッと倦むことのない普段のヴァイオレットの腰より下、その背面――。

そこでは蕾がほころんでいる。

白いスカートのプリーツのヒラヒラとした褶曲が実に蠱惑的だ。

(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

白から覗く色彩。

“身体の中で最もエロティックなのは、

衣服が口を開けている所ではなかろうか。"

”……エロティックなのは間歇である。

二つの衣服(パンタロンとセーター)、

二つの縁(半ば開いた肌着、手袋と袖)の間に

ちらちら見える肌の間歇。”

”誘惑的なのはこのちらちら見えることそれ自体である。

更にいいかえれば、出現―消滅の演出である。”

(強調は筆者による)

ロラン・バルト、 沢崎 浩平訳『テクストの快楽』(みすず書房、1977年、原著1973年)、p.18

ヴァイオレットの世界に密生した爛熟した花々に対して、秘された蕾とそのほころび。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)

もはや贅言を要しないだろう。花とその襞が何を象徴するものであるか。

花は誘う。蜜で誘う。

ヴァイオレットはエロティックに誘惑する。

誘われた蝶や蜂、バッタを狩るのがカマキリである。

カマキリは花粉や蝶の鱗粉で汚れたみずからを拭うという。

次のギルベルトのエロスに移ろう。

【第1節.ヴァイオレットのエロスのまとめ】

【ⅰ】白く高まったギルベルトへのイノセントな情欲。

【ⅱ】花(ヴァイオレット)を育てる〈水〉の官能性。

【ⅲ】蕾のほころびで誘惑するヴァイオレットの妖花の蠱惑。

第2節.ギルベルトのエロス

現在時のヴァイオレットは誘惑する攻めのエロスである。対してギルベルトはどうだろうか?

ギルベルトのエロスは現在だけでなく過去との対比が重要である。

・第ⅰ項.ギルベルトの貞潔・清貧・従順と背徳

「第1節.第ⅰ項.」のヴァイオレットの溢れんばかりの熱情に対してギルベルトが忍ばせている情念の火、熾火は対照的だ。

現在のギルベルトの内面の化身のようなエカルテ島。

緑の少ないむき出しの地面に岩肌。

表立ってではないが、本シリーズには作品背景として明確にキリスト教的モチーフが自然に溶け込んでいる。

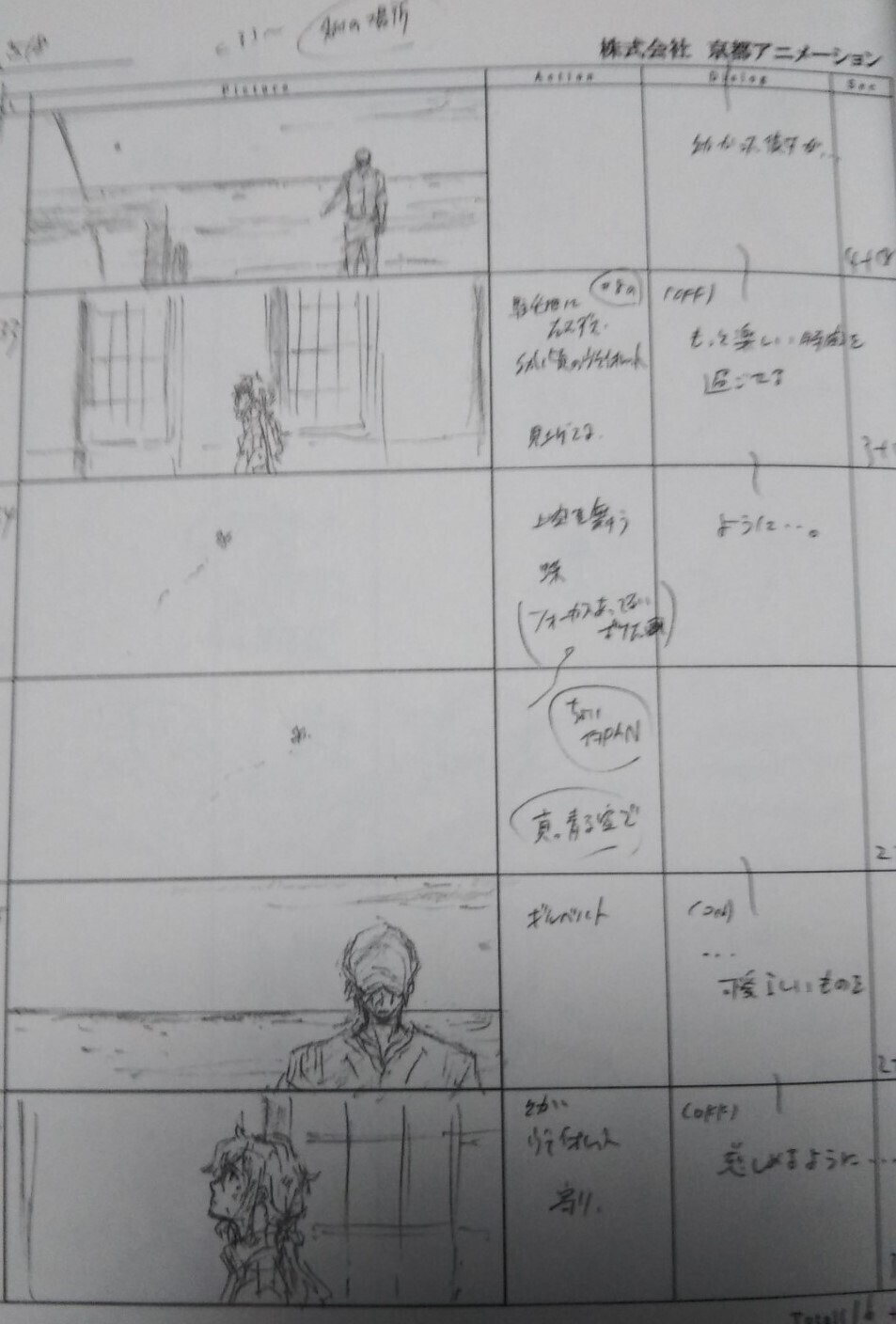

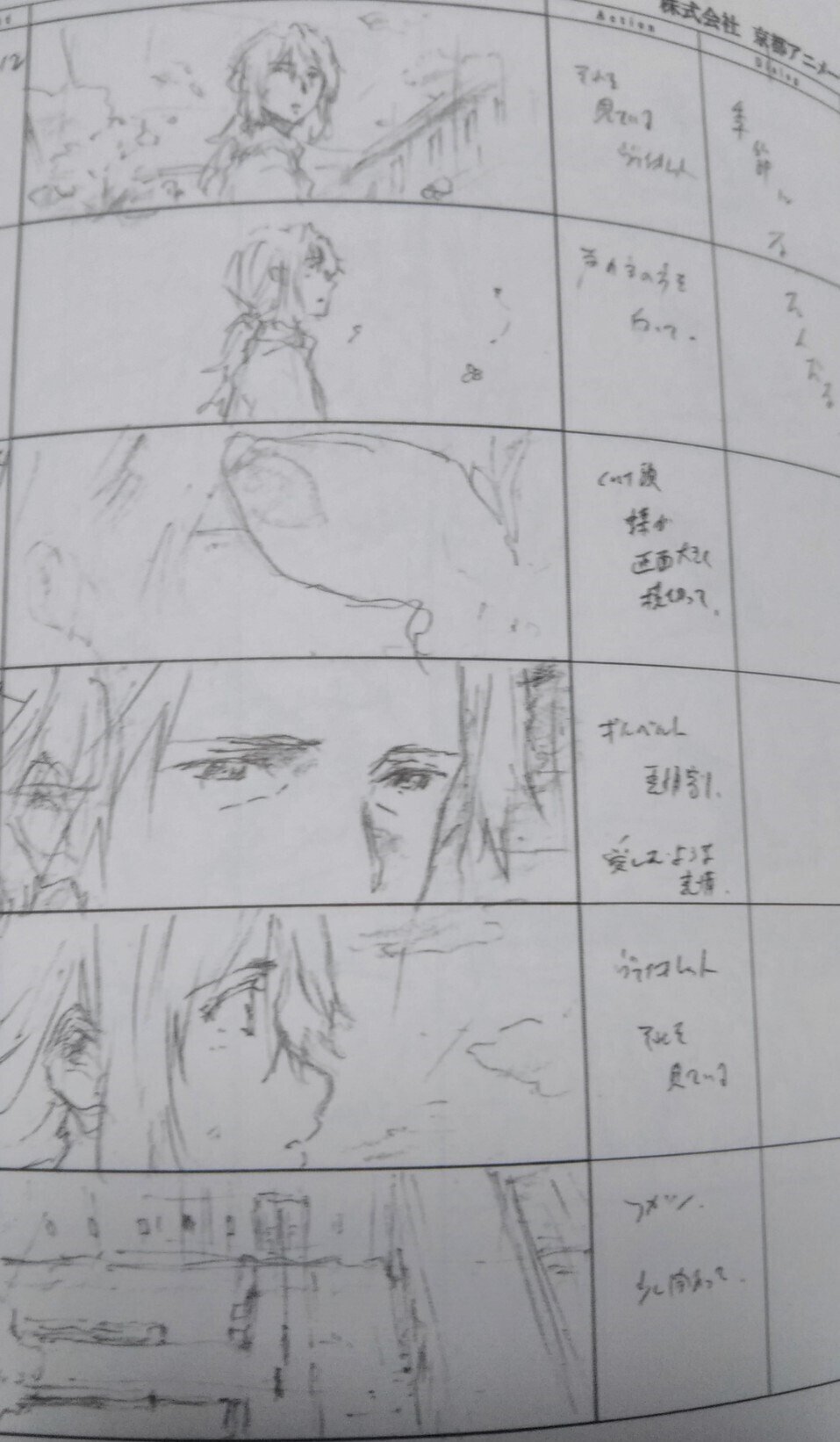

劇場版においては(ヴァイオレットの自室、エンディングクレジット後の窓の木枠が十字架とし表現されているなど)、特にエカルテ島では、それがより濃密である。(以下画像を参照)

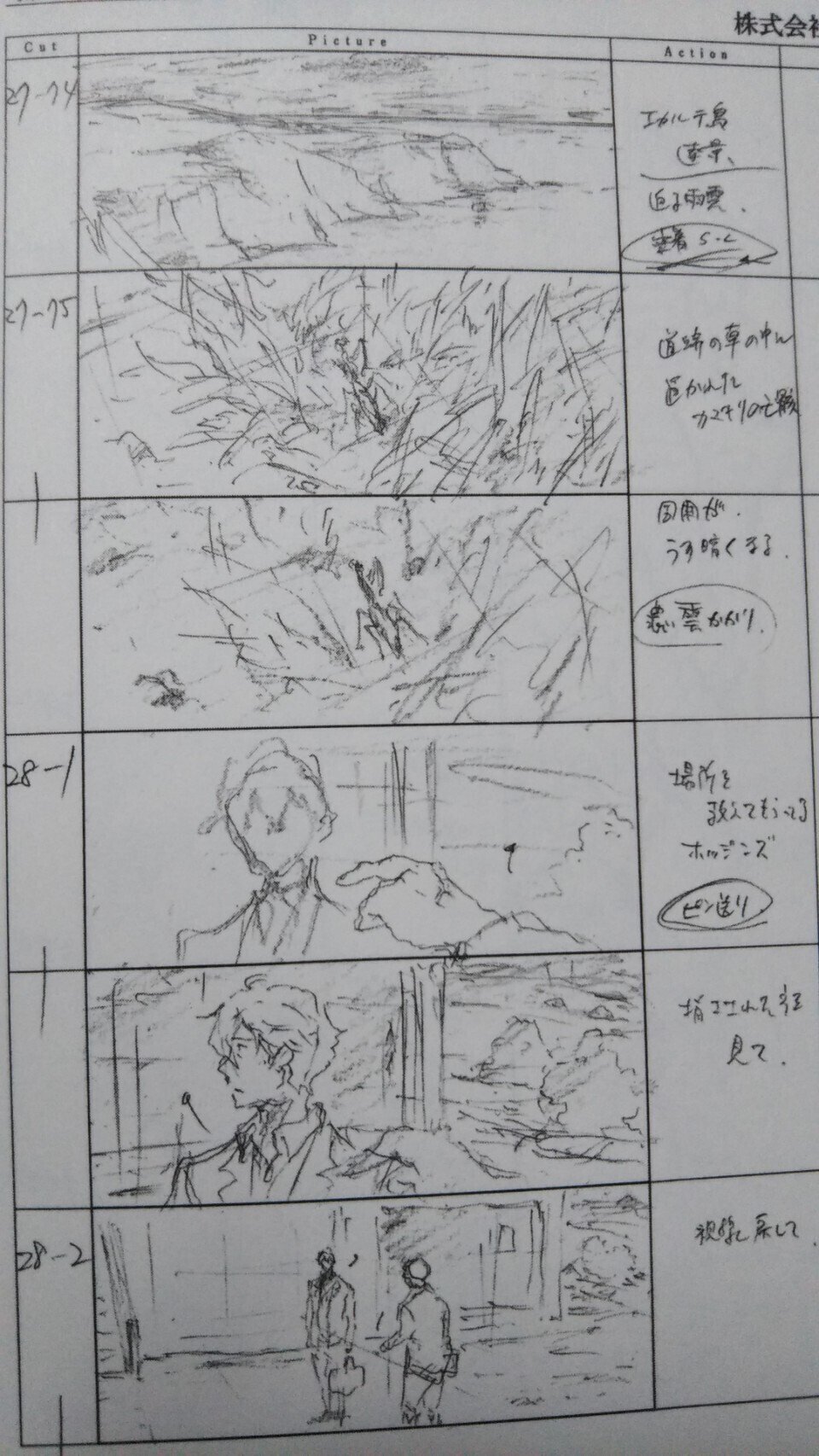

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.27)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.32)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.44)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

荒涼としたエカルテ島に隠棲するかのように暮らすギルベルトはさながら修道士のようだ。ぶどう畑などはあからさまな表徴だといえる。

修道士の三つの誓願は貞潔・清貧・従順だ。

ヴァイオレットを遠ざける貞潔。日々の暮らしの清貧。軍人として一度は背いた従順は自罰と償いの堅持である。

(※エカルテ島のモデルがギリシャのフォレガンドロス島であるとの指摘については虫圭氏の記事を参照。長めの記事のため目次から「▪️エカルテ島聖地特定及び考察」で飛んで欲しい。これも後に重要な要素となる。)

ギルベルトは島の老人の助言やホッジンズとヴァイオレットをあくまでもはねのける。

なぜそれほどまでに頑ななのか?

戦後のギルベルトの生は贖罪に捧げられている。それを脅かされたからである。それをおそれたからである。

なぜそれほどおそれるのか?

それはギルベルトのエロスが背徳的だからである。

ギルベルトのエロスはエカルテ島での暮らしのなかの贖罪と対立し、相克する。

だからこそ彼のエロスは背徳的なのである。

ストレートでイノセントなヴァイオレットのエロスと対照的なのはこの点である。

・第ⅱ項.ギルベルトの淫靡な背徳的禁忌と侵犯へのおそれ

ギルベルトはヴァイオレットを拒絶しなければならない理由となるおそれが2つある。

【①】ギルベルトは罪を償わなければならない。

その罪とはもちろんヴァイオレットを戦争の道具とした過去である。

その贖罪の失敗とはどうなることか?

ヴァイオレットを愛すことである。

【②】ギルベルトはこれからのさらなる罪を犯さないようおそれなければならない。

その罪とはヴァイオレットのエロスを「愛を受け入れること」ではない。

そうではなく能動的にヴァイオレットを愛することを許すこと、愛に溺れることだ。

それが新たな罪であり。絶対に峻拒しなければならないおこないである。

なぜか?

ギルベルトにとってそれが最高のよろこびだからである。

もしヴァイオレットを愛することが自身を傷つけ、背負わなければならない重荷、負債であったならギルベルトは迷わずその責務をになったであろう。

しかし、現実はまったくそうではなく、それはギルベルトにとって最大の幸福であるとわかっていたからこそ、もっともおそれなければならない最大の罪なのである。

ここを見逃すとギルベルトの言動にちぐはぐな評価を抱くことになる。

ギルベルトはヴァイオレットを絶対に拒絶しなければならない。

もしもギルベルトがよろこびに満ちて勇んでヴァイオレットと再会したならば、それこそ恥知らずな犬畜生にも劣る人間ということになるだろう。

この映画は、ギルベルトが生きていてはならない映画なのではなく、むしろ生きていなければならない、そして絶対にヴァイオレットを愛してはならない、愛することのできない映画なのである(※この重要な点の展開は「第Ⅲ章.奇蹟篇」で検討する)。

本来は〈花〉であるヴァイオレットを健やかに育てるための〈水〉をブクブクと煮えたぎらせるほどの強く燃え続けるどうしようもない彼女へのエロス――。

それは端的にあからさまに提示されていた。

(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.111)

この問いにどうこたえればよいだろうか?

過去において、どうしてギルベルトはヴァイオレットを自分のもとに置き、手放さず、結局のところ人殺しをさせたのか?

それはあどけない少女の美しさに、少女が無表情に血に塗れる姿に、空白の内面のままに熟れる様に魅了されたからに他ならない。

それが背徳的なものであることを知りながらそう望んだからだ。

これが過去での背徳的エロスだとすれば次は現在の堕罪のエロスだろう。

つまりさらに決定的になるのは、ギルベルトはドールとなり成長したヴァイオレットがいまや自分を愛していることをわかっていることである。

ヴァイオレットの生存がもたらした意味――。

それはよろびながらも、よろこびだからこそ、おそれなければならなかった。

ヴァイオレットに逢うことは即、破滅を意味するほど罪深いことだった。

だからこそギルベルトはヴァイオレットに逢わないのである。

それは保身だとか利己的だとかいうことではない。

この点も勘違いしてはならない。ギルベルトはヴァイオレットを不幸にすることを、失望を与えることをおそれたのではない。まったく違う。

重要な点であるのでくりかえそう。

ギルベルトは自身がどういう状態であったとしても、ヴァイオレットが自分を愛していることをわかっていた。

そうでなければ、ギルベルトはヴァイオレットに潔くすんなりと会っていたはずである。

それがヴァイオレットの自分に対する責めや決別、新たな旅立ち、巣立ちのための言葉を受ける再会であったならば――。

しかし過去でギルベルトが別れ際に残した「あいしてる」という言葉の意図のとおり(?、この点も「第Ⅲ章.奇蹟篇」で最重要項目となる)期待したようにその欲望は現実になり、渇望は最大限に高められた。

叶えられてはならなければならないほどより高まるエロス――。

そんな涜神的ともいえる淫靡な姦計だからこそ、ギルベルトの愛、エロスはどうしようもなく行き場を失うのである。

ギルベルトが修道士のように生きていることを思い出してほしい。

彼がヴァイオレットに逢わないのは、こうしたよこしまな欲望の自戒、自己抑制なのだ。

(※これまでではまだギルベルトへの不信は残るであろう。「結局すべては身から出た錆ではないか」、「過去の過ちがいまになってヴァイオレットを悲しませているではないか」と。この点も「第Ⅲ章.奇蹟篇」でより深めたい。)

禁忌の愛。迷路に迷い込んだエロス。破壊的なエロス。破滅的なエロス。背徳的なエロス――。

それがギルベルトのエロスである。ヴァイオレットへの愛である。

イノセントなヴァイオレットと対照的なギルベルトのエロス。

それこそがこの作品で描かれたものである(そしてもちろんこの先の展望こそが重要である。例によって「第Ⅲ章.奇蹟篇」を待たれよ)。

◆

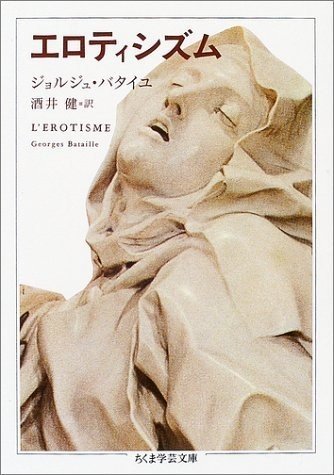

ジョルジュ・バタイユのエロティシズムに関する古典ともいえる『エロティシズム』は

”エロティシズムとは、死に至るまで生を称えることである”

という名高い定義がある。これは冒頭であるが末尾ではこうである。

”まさにこの侵犯の運動においてこそ、唯一この運動においてだけ、存在の頂点はその全貌を明らかにするのである”

ジョルジュ・バタイユ、 酒井 健訳『エロティシズム』(ちくま学芸文庫、2004年、原著1957年、p.16、p.470)

ギルベルトの禁忌とその侵犯――。

それがこの論考の行く末で「あいしてる」という「存在の頂点」を明らかにしていくことになる。

【第2節.ギルベルトのエロスまとめ】

【ⅰ】ギルベルトのエロスはイノセントなヴァイオレットのエロスと対照的に背徳的である。

よってエカルテ島において修道士の如く貞潔・清貧・従順を守って抑え込まねばならない。

【ⅱ】ギルベルトは背徳的な禁忌のエロスへの侵犯と堕罪をヴァイオレットがもたらすことをおそれている。

▼第Ⅱ章.残酷篇

ここでは「第Ⅰ章.エロス篇」のエロスとともに「第Ⅲ章.奇蹟編」の奇蹟を考える上で必須の構成要素である「残酷」を見ていこう。

結論から云おう。

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』において、「残酷」としてもたらされるのは〈ユリスの死〉である。

どういうことか?

それは〈ギルベルトの生存〉こそがユリスを死に至らしめたからである。

ユリスはギルベルトが戦火から生還し、ヴァイオレットと再会するために〈犠牲に供される〉のである。

あまりに突拍子もなくにわかに理解し難いかもしれない。(本稿にたびたび提示される一見飛躍した修辞は、だんだんとその意味が明らかになるのでご容赦願いたい。)

ここではまず、ユリスの死は絶対に必要なものではなく、他の人物の別のエピソードであっても本作は成り立つ、というものではないことを心に留めておいてもらいたい。

ユリスの死は『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』にとって非常に重要な構造的な意味を持っているマイルストーンなのである。

決定的に重要なのは絶対的前提として「ユリスが死ぬのはなぜなのか?」に思考を巡らせて解き明かすことである。

そこから何がわかるか?何が新たにもたらされるか?

それを問題としたいのである。

第1節.なぜユリスは死ぬのか?〈分身するキャラクターたち〉

それではまずは『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』におけるキャラクターの重ね合わせである〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造について考えてみよう。

ここで触れるキャラクターを列挙しよう。

本作だけでなく『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 - 永遠と自動手記人形 -』からもふたり登場願おう。

ヴァイオレット / テイラー・バートレット / リュカ

ギルベルト / イザベラ・ヨーク / ユリス

以上の6名である。

そして上段の3名がともに〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉にあり、下段の3名も同様である。

これより一人ひとりどのように〈分身関係〉になっているかの根拠を述べていく。

これらは相互参照する再帰的循環関係になっており、誰が誰の分身であるかの根拠を列挙をどこからはじめるか、どの順番とするかは本来ランダムである。

2組3名づつの対応関係は徐々にその結合度合いがましていく構造になっているのがわかってくるだろう。

ゆえにひとつひとつは些細な類似関係であるものもある。

(※念の為断っておくが、ここでいう〈分身関係〉とはあくまでもキャラクターと作品間の類似を外在的な関係として抽象したものであり、キャラクターたちが内在的に、つまりキャラクター同士がそう認識し得る、しているといったようなものではもちろんない。)

・第ⅰ項.ヴァイオレットはテイラー・バートレットの分身である

【①】ヴァイオレットもテイラーも戦争孤児であり、ともに大切な存在となるギルベルトとイザベラ(エイミー)にそれぞれ育てられた過去がある。

さらに両組ともに戦争が原因で離れ離れになる点も共通している。

【②】『劇場版』でヴァイオレットはギルベルトに手紙を書きメッセージを伝える。

『外伝』のテイラーも同様にイザベラ・ヨークにヴァイオレットの助けを借りてメッセージを伝える。

【③】ヴァイオレットもテイラーもともにメッセージを伝えるための障害があるがそれを乗り越える。

【④】テイラーは後にヴァイオレットと同じエヴァーガーデン姓となる。

【⑤】『外伝』でテイラーはベネディクトがイザベラに手紙を渡すシークエンスでイザベラに逢うことなく、その様子を花々の中から見守る。

そこでヴァイオレットの色である紫の花とイザベラを象徴する白薔薇に囲まれるカットがある。(白薔薇は薔薇戦争においてランカスター家の赤薔薇に対してのヨーク家のシンボルである。)(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 永遠と自動手記人形 』Blu-rayより)

もしテイラーとヴァイオレットの〈分身関係〉が成立するのであればこの花の配色でテイラーとイザベラの関係を暗示していることになる。

これにより、後で見るようにもしギルベルトが白薔薇と関係があるイザベラと〈分身関係〉があれば、テイラーとイザベラを表す花々が間接的にヴァイオレットとギルベルトも表していることになる。

つまりここでは

テイラー ≒ヴァイオレット(紫の花)

(画像参照、テイラーはここではイザベラが白薔薇を表すので紫の花)

↕(手紙) ↓(手紙)

イザベラ(白薔薇)≒ギルベルト(ヴァイオレットとの関係から白薔薇)

(〈分身関係〉?)

(※もちろん通常ギルベルトの花は赤いブーゲンビリアである。)

(※以降矢印の記号はメッセージの送り手から送り先を示している。)

以上をヴァイオレット≒テイラーの〈分身関係〉の論拠とする。

・第ⅱ項.テイラーとリュカは〈分身関係〉にある

【①】この6名の関係式内ではテイラーとリュカの髪の色は類似している。

(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

【②】テイラーはまず手紙をイザベラから受け取る役割をにない、また成長して送り手にもなる。

リュカはヴァイオレットとテイラーとは逆に送り手ではなく、受け取る側であるが後述の「なぜユリスは死ぬのか?(分身するキャラクターたち)まとめ【①】メッセージの授受と分身関係」でその役割の位置の逆転の意味が説明される。そのため、ヴァイオレット≒テイラー≒リュカの分身関係は整うことになる。

以上をテイラー≒リュカの論拠とする。

・第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある

【①】ユリスの家族宛ての手紙を書き終えたヴァイオレットが、ユリスとリュカについての話をするシーンは、ギルベルトがヴァイオレットに逢えない理由を告白する〈予示〉になっている。

なぜか?

もしギルベルトとユリスの〈分身関係〉が成立すると、ヴァイオレットが〈予示〉としてユリスにギルベルトを重ね合わせて、いまだ生存を知り得ぬギルベルトに向かって語りかけているという構図になるためである。

よってこの場合、ユリスがギルベルトと入れ替わっているのだから、逆のヴァイオレットとリュカの置換も成立しえる。

だとするとここで不在のリュカがあらかじめヴァイオレットをとおしてユリスにコンタクトを訴え促しているという構図になる。

ここでヴァイオレットはユリスに「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います。」と促す。

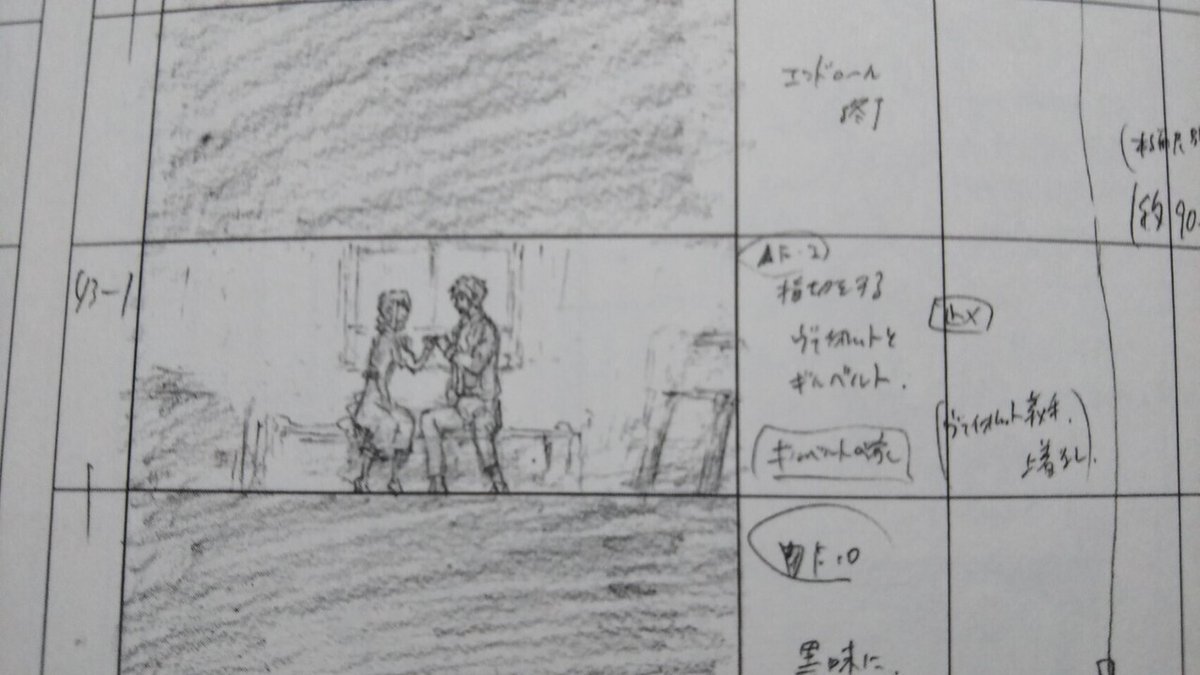

つまりこれはヴァイオレットがギルベルトにそう伝えているとともにリュカがユリスに云ってもいるということである。(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.75)

【②】ヴァイオレットがユリスの入院する病院から出るシーンで彼女はリュカと邂逅しかけるが、ドッペルゲンガーを避けるように果たされない。

そしてこのシーンでヴァイオレットは〈分身関係〉暗示するように夕焼けの光でオレンジに染まる。(※オレンジはテイラーとリュカの共通の髪の色であり象徴するカラーである。後述も参照。)(以下の画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.77)

(『劇場版 ヴァイオレット エヴァーガーデン』 入場者 特典 第3弾 35mm コマフィルム 筆者所有品を撮影)

このヴァイオレットとテイラーの出逢い損ないの意味とは「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。また役割を重複するものが同時に存在することはないという法則」があるためである。

抽象的な表現となるためこれにどういう効果があるかを説明しよう。

つまりこれはいま物語の焦点がどこにあたっているかということを明確にするためである。そこがブレないための処置となる。

〈分身関係〉にあるものを同時に存在させるとその焦点がブレる。

また無駄な複雑化も防ぐ効果がある。

〈予示と反復〉構造はあらかじめ何らかの作品内(間)でのキャラクターの役割を暗示しているということであるからこれは必然的な措置である。

なお前段は4者の関係であり後段は2者関係を表している。

【①】の病院のシーンではユリスとヴァイオレットに焦点があたっている。

そしておもにユリス≒ギルベルトの〈分身関係〉と〈予示と反復〉が示されている。

よってユリスのいるところには当然〈分身関係〉になるギルベルトは登場しないし役割も重複しない。

そして、ヴァイオレットがいるのでその〈分身〉のリュカもここで登場してこないのである。(※【②】のケースは登場しかけることでより明確にそれを示している。)

もう少し詳しく説明しよう。

ここでヴァイオレットだけは特殊である。

なぜなら彼女だけは主人公であるため常にこの作品から退場することがないためである。

ゆえに手紙を書くという役割は彼女が陰に陽に常にその存在を彼女が占めている。

また彼女は代筆者としての役割を演じながらも常にギルベルトへの手紙を書くものであるという二重の役割をになう存在である。

しかし物語の構造として代筆と彼女自身の手紙の執筆は混在しないし、してはならないのである。

なぜ混在してはならないのだろうか?

もしこの段階でユリス≒ギルベルトとリュカ≒ヴァイオレットの4者2組の〈分身関係〉が映画内で場を占めるとヴァイオレット→ギルベルト、ユリス(ヴァイオレットの代筆)→リュカの2つの授受関係も混在してしまうからである。

よってまだここではユリス≒ギルベルトの〈分身関係〉だけに焦点が当たるようになっているのである。

つまりここはユリス≒ギルベルトと代筆者としてのヴァイオレットの役割が物語内を占めている段階である。

ヴァイオレットがリュカと邂逅しない理由はリュカ≒ヴァイオレットの〈分身関係〉の前景化を押し止めるためということになる。

これによりここでは〈分身関係〉がダブって存在することはない。

(※これはあくまで同一時空、同一シーンのみであることに注意してほしい)

【②】のヴァイオレットとリュカのすれ違いをもう一度かんたんに確認してみよう。

ヴァイオレット(≒リュカ)←ユリス≒ギルベルトの前者はそもそもヴァイオレットがリュカに会っていないのでこの〈分身関係〉は同時に同じ場所に存在していない。(よって件の法則は守られている。)

さらにリュカはわざわざ最低限存在が希薄になるように描写されている。

また『外伝』の以下のケースもより単純にそれが示されている。

(ヴァイオレット≒)テイラー⇔イザベラ

ヴァイオレットは両者に会っていてなおかつ両者の手紙も書いているが、3年の時間で隔てられている。

つまりヴァイオレットがイザベラの代筆者であるときはテイラーは3年後までヴァイオレットとの〈分身関係〉にはならないため、後段の「役割を重複するものが同時に存在することはない」のイザベラ→テイラーの2者関係のみとなり以上を満たしている。

そしてヴァイオレットがテイラーの代筆者である時点ではイザベラは3年の月日が彼女の行方を消しているため、ヴァイオレット≒テイラーの分身関係は未来でヴァイオレトがギルベルトに手紙を送るという〈予示〉になっているが、前段の「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。」の4者関係を満たしているのである。

つまり

(ヴァイオレット)≒(テイラー)

↓ ↓

(ギルベルト) ≒(イザベラ)

以上の4者2組関係は全面化せず一方は常に隠れており前景化せずに暗示するという効果がある。

またこのあと確認するギルベルト≒イザベラ≒ユリスの〈分身関係〉であるが、ギルベルトが他の二人とそもそもそれぞれと同一作品、同一時空に存在せず、またこちらはギルベルト←ヴァイオレットが最後に残った関係性のため、このとき〈分身関係〉は一応の役割をすでに終えている。

テイラー⇔イザベラ、リュカ←ユリスという2組の〈分身関係〉の予行演習が最後のヴァイオレット→ギルベルトの〈予示と反復〉構造ということである。

【③】もし後述するギルベルトとユリスの〈分身関係〉が成立するとすれば、自動的に両者に対応するヴァイオレットとリュカの〈分身関係〉が成立する。

以上をヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉の論拠とするが、このふたりのケースは手紙の授受関係にあるヴァイオレット→ユリスのなかにヴァイオレットと〈分身関係〉にあるリュカがすんでのところで入り込んでしまいそうになるという例外的な事例といえよう。

・第ⅳ項.テイラーとリュカはヴァイオレットの分身である

【①】ヴァイオレットがはじめてユリスの病室に入った際、彼女を出迎える薔薇の色はオレンジである。

これはリュカの色であると同時にテイラーの色でもあり、それをヴァイオレットに重ね合わせるのを指示する符牒である。(このオレンジ色の薔薇ははすぐさま萎れた白薔薇へと挿し替えられる。)(※以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.50)

ヴァイオレット≒テイラー≒リュカの3者の〈分身関係〉の論拠は以上とするがこれまでの2者関係の論拠(ユリスの病院を出るヴァイオレットを染め上げるオレンジの光など)から推移的に示されているだろう。

・第ⅴ項.ギルベルトはイザベラ・ヨークの分身である

【①】ヴァイオレットとテイラーの〈分身関係〉と対称的に、両者は戦災孤児としてそれぞれを引き取る決意をしてともに暮す。

【②】①に加え、ヴァイオレットとテイラーの〈分身関係〉と対称的に、ギルベルトとイザベラの物語内の役割は手紙を受け取る立場である。(※イザベラは手紙の授受の双方の担い手であるが重みを持つのはやはり受け取り手としてだろう。)

【③】両者ともに相手を遠ざけなければならない過去である――ギルベルトは戦争での罪責をイザベラは出自に縛られた――役割を持つ。

【④】ヴァイオレットとの関係――。親密な関係――。

ギルベルトはヴァイオレットにとってはじめての「あいしてる」ひとであり、イザベラははじめての「ともだち」である。

【⑤】「第Ⅰ章.エロス篇第1節.ヴァイオレットのエロス第ⅱ項.〈水〉に濡れるヴァイオレットの裸身」で触れたように、ヴァイオレットはイザベラとともに入浴し肌をはじめて晒す。

『劇場版』の肩を出したこれまでにないエロティックな第1弾キービジュアル(以下画像を参照)は明らかにギルベルトへの媚態である。

ギルベルトとの再会の過程が終始、〈水〉の中で繰り広げられるように、『外伝』の入浴での〈水〉とエロティシズムはこれの〈予示と反復〉である。(※この〈水〉が海水に変わる意味とヴァイオレットという〈花〉の回開花に必要な〈光〉が〈月光〉となる意味は結末近くで述べる。)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

以上をギルベルト≒イザベラの〈分身関係〉の論拠とする。

・第ⅵ項.イザベラとユリスは〈分身関係〉にある

【①】イザベラとユリスはそもそも眼鏡に髪の色という外見的特徴(以下画像を参照)がそっくりである。

またイザベラは喘息を患っておりユリスは病人である。

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

【②】イザベラとユリスはヴァイオレットと物語の途中で別れる。

その後ふたりの意思とヴァイオレットの代筆した手紙は第3者によって彼女の〈分身〉であるテイラーとリュカに届けられる。(※正確にはもちろんリュカへの手紙は書かれることはなく電話がその役割を代替する。)

また、その仲介をするのはいずれもベネディクトである。(※ユリスとリュカの場合は手紙が電話にかわったようにアイリスの方に比重が置かれる。)(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

以上をイザベラ≒ユリスの〈分身関係〉の論拠とする。

・第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある

【①】指切り

云わずもがな。

ユリスとの離れた小指はラストでギルベルトと結ばれて終わる。

(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.160)

【②】ユリスの病室でヴァイオレットを捉えるギルベルトの視線

ユリスがヴァイオレットに指切りを教え、指をつないでいるシーンで、まるで誰かがユリスの背から眼鏡越しにうつむいたヴァイオレットを見ているように、彼女を捉える大変印象的なカットがある。

(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)

これはユリスの死を暗示する枯れて萎れた白薔薇のアップの直後のカットであり、まるで後のギルベルトとの交代を〈予示〉するかのようである。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)

つまりこの病室にはギルベルトが居る。(※この意味は「第Ⅲ章.奇蹟篇」で説明する。)

ユリスの背後に透明で……。幽霊ように……。ギルベルトが――。そう見える。

ヴァイオレットを収めているのはユリスの左の眼鏡の内側からであるが、なぜか?

ギルベルトに右目はない。

【③】ヴァイオレットがユリスに掛ける言葉

「第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある【①】」を参照。(※「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います。」というセリフ。)

ヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉が成立していればギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉が成立すると仮定できる。

【④】ユリスとリュカの電話での会話

リュカ「会いたくないって言われて……悲しかったけど、きっとユリスはその方がいいんだって思ったから、ガマンした……。」「けど……どうしてもガマンできなくて……何度か病院に行ったんだ……。」

ユリス「ゴメン……ひどい……こと、言って……。」

リュカ「ううん……。僕、全然怒ってなんかないよ。」「……ユリス、僕たちずっと友達だったろ……。これからも、ずーっと友達でいようね。」

ユリス「……うん……うん……。……よかった……。……ありがとう……。」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.130-131)

以上の会話を「第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある【①】」の論拠からヴァイオレット≒リュカの〈分身関係〉としてリュカをヴァイオレットに置換する。

そしてギルベルト≒ユリスを求めているので、ユリスのセリフをギルベルトのものと考えてみる。(※引用部のリュカをヴァイオレットのセリフとしてユリスをギルベルトのセリフとして置き換えてみる。)

そうするとこの会話はそのままヴァイオレットとギルベルトの会話の〈予示〉となっているのがわかるだろう。

以上をギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉の論拠とする。

・第ⅷ項.イザベラとユリスはギルベルトの分身である

【①】「第ⅴ項.ギルベルトはイザベラ・ヨークの分身である」と「第ⅵ項.イザベラとユリスは〈分身関係〉にある」、「第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある」から、ギルベルト≒イザベラ≒ユリスの〈分身関係〉は妥当である。

【②】ギルベルトには兄のディートフリート、イザベラ(エイミー)は妹のテイラー、ユリスは弟のシオンと3組ともにきょうだいがいる。

〈きょうだい関係〉(※矢印は手紙の送付先を示す)

ギルベルト*ディートフリート

| |

イザベラ ⇔ テイラー

| |

ユリス → シオン

左の縦列において3者が対応することがわかる。

※ギルベルトは弟なので逆位置ではないか?と思われるかもしれないが、上図の右列の3者には左列の3者とは違い〈きょうだいを持つ〉以外の共通性はない(あっても微弱な)ため、あくまでも左列の〈きょうだい関係〉の属性を抽出する役割しかない。

またこれは、エカルテ島での再会時のディートフリート(兄)からギルベルト(弟)への決別のメッセージがユリス(兄)からシオン(弟)へのお別れのメッセージと重なっており、手紙の授受という本作の構造とはまた別の〈予示と反復〉になっている。

以上をギルベルト≒イザベラ≒シオンの3者の〈分身関係〉の論拠とする。

【第1節.なぜユリスは死ぬのか?〈分身するキャラクターたち〉まとめ】

【①】〈メッセージの授受と分身関係〉

・ヴァイオレット≒テイラー≒リュカ⇒分身関係

・ギルベルト≒イザベラ≒ユリス⇒分身関係

ヴァイオレット→ギルベルト(弟という属性)

| |

テイラー ⇔ イザベラ ↕(属性の反対の関係がメッセージ

| | 授受関係の反転を示す)

リュカ ← ユリス (兄という属性)

整理すると上図のようになる。

このように

【1】テイラーがヴァイオレットの〈分身〉であるならば、ユリスとリュカだけ矢印の向きが逆になっていないか?

【2】ヴァイオレットの〈分身〉をリュカではなくユリスに設定するか、リュカが手紙を送る物語にしたほうが整合性が取れるのではないか?

と思われるかもしれない。

この点を説明しよう。

【1】まずこれはギルベルトは弟であり、ユリスは兄であるという〈兄弟関係〉での属性を明確するためである。

そしてギルベルトの弟、ユリスの兄という属性が反対であるようにメッセージの授受関係も反転しているのである。

よって妹という属性を持つテイラーは双方とも違う授受両方の役割をになう。

【2】では、もし本作がリュカ→ユリスへとメッセージを送る物語だったとしたら?そちらの方がきれいな関係図式にならないか?

それは無理なのである。

なぜなら問題はリュカではなく、ユリスの弟のシオンが稚すぎるということだからである。

『外伝』でテイラーが3年の成長時間があったのに対してシオンにはない。

つまりユリスの家族構成ではシオンは手紙を書けないので、必然的にユリスが手紙、電話、メッセージを送る側になるしかなく、受け取る側となることはできない。

リュカがユリスに手紙を送ることはできる。しかしシオンはユリスに送れない。だからユリスは受け手側ではなく送る側なのだ。

いや、リュカがヴァイオレットの〈分身〉なのだとすれば、ユリスはリュカに対しては受け手となり、シオンに対しては送り手側にもできたのではないか?

しかしそうすると今度は先に説明した、ユリス(兄)のギルベルト(弟)との〈兄弟関係〉の反転がもたらす対照性(※ギルベルトの弟であり受け手とユリスの兄であり送り手という対照的な〈分身関係〉のこと)が意味をなさなくなるので、本作における〈兄弟関係〉という軸がぶれてしまう。

さらにユリスとリュカが双方ともに授受両方の属性を持つというのは作品の構成として無駄に煩雑となり、かつ『外伝』のテイラーとイザベラの相互授受という特徴と重複してしまう。これもまた対照性が持つ効果も免じられてしまうだろう。ブレる上に単調では意味がない。

なによりヴァイオレットとギルベルトの〈分身関係〉としての〈予示と反復〉構造と一致しなくなってしまう。

【②】〈予示と反復〉の構造

ここまで詳述してきたように、『外伝』と『劇場版』からは髪の色などの見た目や生い立ちなどの背景、家族構成などの属性、薔薇などの花による象徴によるキャラクターの〈分身関係〉を取り出すことができる。

そしてさらに、そうして成立した〈分身関係〉は、先行するキャラクターの言動の意図に、他の分身を前もって暗示する〈予示〉を、それをくりかえし変奏する〈反復〉をもたらしている。

各キャラクターは〈分身〉を持つことで、それぞれが違う役割を持ち独立しながらも他のキャラクター間に影響を与え合い、作品自体にもダイナミックな推進力を与えている。

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の一見静かな文芸作品のような面持ちの裡に作動している機構の力学は、優れた推理小説のように読むことでこれほどまでに精密でスリリングになるのである。

◆

※観客の一部の声として作劇法のセオリー的に、ヴァイオレットと新たな愛を交わす相手としてディートフリートやホッジンズを望む声があるが、これまでの〈エロス〉や〈分身関係〉、〈予示と反復〉の物語の構造分析からも、それはありえないことがわかる。

第2節.承前 ユリスはなぜ死ぬのか?〈残酷〉

さて、本章の冒頭に「〈ギルベルトの生存〉こそがユリスを死に至らしめた」〈残酷〉であり、「ユリスはギルベルトが戦火から生還し、ヴァイオレットと再会するために犠牲に供されるのである。」と述べた。

まずは先述の「分身関係にある両者がメッセージを贈り合う関係にあるものと同時に同一の空間を占めることはない。また役割を重複するものが同時に存在することはないという法則」の発展的解消をもたらすユリスの〈死〉にどのような〈残酷〉な機能があるのか確認してみよう。

・第ⅰ項.ユリスの〈死〉の機能【物語の分岐点】

『劇場版』も後半に入ってくると、おもに(ギルベルト)≒ユリスの〈分身関係〉と代筆者ヴァイオレットという3人の構図が解かれ、最終的な段階へと遷り変わらなければならなくなる。

つまりヴァイオレット→ギルベルト/リュカ←ユリスの4者関係として全面化しないために2組同士がそれぞれはっきりと浮き上がってから分離し後者の1組が決着する。(※これが発展的解消の謂である。)

その分岐点となるのはギルベルトの生存がヴァイオレットにほのめかされるところである。

そうすることでヴァイオレットはユリスのもとから離れることとなり、ユリスのメッセージの受け手となるリュカが前景化する準備が整う。

ややくりかえしになるが、以後詳しく述べると、ここでいままで背景に退いていたギルベルトとリュカがせり出してくることによって、ヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの2組の〈分身関係〉が同一の舞台に上る。

よって「同一の空間を占める」ことになり、また「重複するものが同時に存在すること」になり法則に反する。(※もちろんここで法則と呼んでいるのは前にも述べたように恣意的なつじつま合わせではなく、物語が収束していくに連れて伴う必然的な「整理」と「刈り取り」の謂である。)

よって物語の進行はまずヴァイオレット→ギルベルト、ユリス→リュカのふたつの関係性をはっきりと分ける。そのために舞台もまた遠く隔たったエカルテ島と二分されることになる。

そして物語の位置の前後関係は当然ユリス→リュカが先に置かれることとなる。

前後関係が決まるということは物語上のそのエピソードの機能も決定するということである。

この決定が先にあってそれからこの物語『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』ははじまっているのである。

ユリスの死の意味のひとつはこの決定がもたらしたものだ。

この観点からはユリスは病気だから死ぬのではない。

後述するように死ぬことで〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造を活かすことになる。(※ユリスの死の真の意味は本稿の末尾近くで明らかとする。)

物語はここから完全にヴァイオレットとギルベルトに焦点が移る。

そういう物語だからこそ、ユリスは死ぬ。

これによってヴァイオレットはユリスの代筆者という手紙の書き手としてもリュカという〈分身〉からも解放されて素肌をさらし、みずからの欲望の赴くままにエロスを全開にすることが可能になる。

ユリスが死ななければ、物語が先に進まない。

これは〈残酷〉だろう。

(※ヴァイオレットがユリスの代筆者の役割を途中で離れ、遠くギルベルトへと旅立つというのはこれまで一度もその依頼を完遂させないことがなかった彼女にとってはじめての異常事態であるといえる。この点をぜひ熟読玩味して欲しい。次項でまたすぐに触れる。)

しかし〈残酷〉の意味はただこれだけではもちろんない。

これではまだギルベルトの生存と引き換えであるという点がいささかも論じられていない。

それは次項に譲ろう。

ただここでこうは云える。

〈分身関係〉と〈予示と反復〉という構造がなければユリスの死は必要なかったのかもしれない。

あるいはただの物語のひとつの挿話の演出上の死とすることもできた。

しかしもしそうであったとすれば本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は、芯のない泣かせのための泣かせ作品、通俗的な恋愛劇に堕したことだろう。

ユリスの死に集約する構造と〈残酷〉の意味があればこそ、本作は「第Ⅲ章.」に見る〈奇蹟〉が宿る作品になるのである。

・第ⅱ項. ユリスの〈死〉の機能【残酷な効果】

前置きが長くなった。では「第1節.なぜユリスは死ぬのか?【分身するキャラクターたち】」の〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造がもたらすユリスの死の意味を踏まえて、ここでは本格的に〈残酷〉の内実に迫ってみよう。

次のシーンを思い出してほしい。

危篤のユリスのもとに駆けつけた彼とアイリスとの会話である。

ユリス「ヴァイオ……レット……?」

アイリス「かわりに来たアイリスよ。ヴァイオレットは今、遠くにいるの。大切な人とやっと会えて……」

ユリス「あいしてる……を、教えてくれた人……?」

アイリス「……うん……。そうよ。」

ユリス「……生きてたんだ……よかった。」

アイリス「……」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.126-127)

このシーンは意味深長であろう。

ヴァイオレットは依頼人であり短いながらも親交を深めたユリスの臨終に居合わせない。

ここで観客は少なからず、あるいはユリス以上に落胆を覚えたかもしれない。

ヴァイオレットは明らかにリュカへの手紙を書くという仕事をやり残している。そして代わりにヴァイオレットは死が間近に迫ったユリスを置いて遠く不明のひとを探しに行っているのである。

これもひとつの〈残酷〉だろう。

このシーンは前項で論じたヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉の紐帯が緩みヴァイオレット→ギルベルトへと遷移する接線、リミットである。

あたりまえなのだが、上記の会話でユリスはヴァイオレットにとって「あいしているを教えてくれた人」ではないし、ユリスにとってもヴァイオレットは交換可能な相手であり必要なのはリュカにメッセージを残すことであることを印象的に表現している。

さらにギルベルト≒ユリスという〈分身関係〉の亀裂を、これから死ぬユリスの声で「……生きてたんだ……よかった。」と云わせることで、みずからがスケープゴートであること、ギルベルトの罪を贖う贖罪の羊であることを、これ以上ないほど強烈に暴露したかのようである。

ユリスとギルベルトの〈分身関係〉はまさに身代わりになるためのものであったかのように――。

〈分身関係〉の亀裂を〈死〉をもって鮮明に描くことで、逆にその構造を確かにするために、ただただヴァイオレットのギルベルトへの執着をより強く表現するために、ギルベルトの生存を彩るために、ユリスは死ぬのである。

観客を落涙させるためではない。

くりかえそう。

ユリスはギルベルトの〈分身〉として代わりに犠牲となった。

そしてギルベルトは贖罪と命を得ることになったのである。

これが〈残酷〉の意味、実相である。

その後も確認しよう。

ヴァイオレットはホッジンズから聞かされる。

ホッジンズ「……ユリス君が大切な人に会えたこと……喜んでいたって……。」

ヴァイオレット「……。」

ホッジンズ「……。」

ホッジンズ「朝になったら、もう一度、あいつの所へ行こう……。出てこなかったら、ドアをブチ破って、あいつをぶん殴ってでも……。」

ヴァイオレット「いいえ……。」

ヴァイオレット「少佐を殴るのでしたら、私が……。」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.134-135)

もはや説明の必要はないだろう。

このヴァイオレットのこれまで見せることのなかったドキリとさせるいささか場違いともいえる発言は、彼女が自分と会わないギルベルトにたいして向けたものではない。

ユリスが死すものとして存在すること自体への怒りなのである。

そしてここではじめてヴァイオレットは、これまでイノセントでしかなかったギルベルトへの想い、エロスが彼とともにユリスの死を招来したかもしれないことに気づいたかもしれないのである。(※もちろんキャラクター自身がそう感じているということではない。)

【第2節.承前 ユリスはなぜ死ぬのか?〈残酷〉まとめ】

【ⅰ】ユリスの死は物語の〈分岐点〉として、ヴァイオレットを〈分身関係〉と〈予示と反復〉の構造から解放し、ギルベルトへの裸身のエロスを全開にして高めるためである。

【ⅱ】

・ヴァイオレット≒リュカ、ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉はユリスの死によってその紐帯が完全に解かれる。

以後ヴァイオレット→ギルベルトの物語の核心へ進む。

・ギルベルト≒ユリスの〈分身関係〉が成立しているからこそ、ユリスの死は犠牲としての意味をもち、ギルベルトの生存と贖罪を可能とする。

・ヴァイオレットとギルベルトのエロスが相互に向いている以上、ユリスの死の責任はヴァイオレットのエロスにも混濁する。

(次章への導入として)

ユリスの供犠という〈残酷〉により、ヴァイオレットとギルベルトのエロスはその成就を〈不可能〉なものにする。

同時に〈奇蹟〉として(によってのみ)結びつく可能性が生まれる。

▼第Ⅲ章.奇蹟篇

まえがき

〈奇蹟の映画/映画の奇蹟〉

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は〈奇蹟の映画〉である。

〈奇蹟〉に分析と説明の手は届かないが、これまでに思考した材料を頼りにできるだけそれに迫れることを祈り、記す。

あらためて、何が〈奇蹟〉であるか?

具体的にはヴァイオレットとギルベルトの〈愛が成就すること〉、その一点である。

この愛とは何かについての詳細も後に語ることにあるだろう。

この映画を観ることで、われわれはすでに〈奇蹟〉を目撃してしまっている。

だからそれが〈奇蹟〉であったことがもうわからない。

この〈奇蹟〉は劇的でありながら同時にひっそりと生じた。

あたかもそれが必然であったかのように。

それが起こることがあり得なかった世界を思い描くことができなくなるかのように。

できないのはこの〈奇蹟〉が起きなかったと〈いま〉思い描くということではない。

それができないのは〈奇蹟〉が起こり得なかったという〈いま〉がもはやどこにも存在しないからだ。

そのときの〈いま〉はどこにもないのだ。

その〈いま〉とは〈奇蹟〉の〈根拠〉のことだ。

そして〈奇蹟〉に〈根拠〉はない。

云い直したほうがいい。

〈奇蹟〉の〈根拠〉がわからない。

なぜ、ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉という〈奇蹟〉があり得たのかがわからない。

もし私たちがあの〈奇蹟〉に心を打たれたのだとすれば、それが〈奇蹟〉によるものだったのだとすれば、それは〈奇蹟〉であったことの〈痕跡〉を触知したからだろう。

だから〈奇蹟〉の〈根拠〉がわからなくても、〈奇蹟〉の〈痕跡〉を寄せ集めることはできる。

〈奇蹟〉の〈痕跡〉は〈奇蹟〉の後に残るだけでなく事後的に〈奇蹟〉の前にも存在していたことになるだろう。

なぜ起こったのは〈奇蹟〉だとわかるのか?

それが〈ありえないこと〉だったからだ。

「ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉はありえないことだった」

本章ではこの〈愛の成就〉=〈不可能性〉=〈奇蹟〉という観点から論じていこう。

そうでないのなら、

ありえないことでないなら、

〈奇蹟〉でないのなら、

では『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は何だというのか?

第1節.『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のいくつかの欠点?

あらためて、本作を〈奇蹟の映画〉としてみるために、くれぐれも気をつけないといけないことがある。

それは、ギルベルトが生存している点、そしてヴァイオレットとギルベルトの両者が互いのその愛の対象となること、この2点を本作にとっての瑕疵、欠点、短所であるとみなすことである。

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の否定的な感想、評価としてよく耳にするのは、

・「ギルベルトが生きていないほうが良かった」

・「時間的にそれを織り込むことは不可能であるとしても、ヴァイオレットがギルベルトの死を乗り越えていく物語のほうが、制作の背景を勘案すれば、優れた作品になった」

・「ヴァイオレットはギルベルトの生死に関わらず、彼以外との未来を生きるべきだった」

というものである。

これらの意見はドラマツルギーとしてはよくいって良識的、悪く云えばありきたりなものである。

この作品がなぜこういった展開とならなかったかはこれまでにも言及した。

それをいまここで一言でいうならば「奇蹟が起きたから」である。

「奇蹟が起きるため」「奇蹟を起こすため」ではない。

それではまるであらかじめ〈奇蹟〉を待ち望んでいるか〈奇蹟〉がなにかわかっているかになる。

どちらにしても〈奇蹟〉を念頭に置いてしまっている。

そうではないのだ。

それが起きたからこそ遡及的にこれまでがその準備であったかのように見えるのである。

いや見えるのではなくそうなるのである。

しかし重要なことは、その〈奇蹟〉の〈痕跡〉を触知するにはこれらの作劇的困難を正しく認識していなければならない。

これは断言しておく。

もしこのような否定的視点からだけで見るならば本作は、ただ退屈で平凡な悪い意味でのメロドラマに堕することを免れないだろう。

だが同時にそう見ないならば〈奇蹟の映画〉であることがわからなくなってしまうだろう。

いま云えることは、この映画の〈奇蹟〉に気づくにはギルベルトは生きていなければならなかったし、ふたりは結ばれなければならなかったということである。

それが〈不可能〉であるがゆえに。

〈不可能な愛〉であると認識していなければ〈奇跡〉は起きない。

つまり〈奇蹟〉とはそれを目撃する観客とのインタラクションによって起こりえるということだ。それを忘れないでほしい。

もうひとつ。

より多く仄聞するのはいわゆる「ギルベルトの弱さ問題」といったものだ。

つまり「ギルベルトが情けない」「ギルベルトは利己的、自己陶酔している」ゆえにヴァイオレットにふさわしくないというなんとも感情的な反応があるようだ。

これらの見解は、本作を極めて表層的というよりはほぼ見ていないに等しい反応でしかない。

これが当のヴァイオレットがそんなことをまったく思いも感じもしていないだろうということ踏まえたうえで――つまりヴァイオレットをとおして彼をみるのではなく彼女を自分で上書きして――のものであるとすればギルベルトの背徳的なエロスにたいしてこれまた良識的な感覚を示しているとはいえるかもしれない。

ギルベルトの逡巡の重みを正しく捉えることがいかに重要となるかは後述していくことで明らかになるだろう。

第2節.ギルベルトの生存の意味とは何か?死に損なった男のエロス

第1節.で挙げた本作の作劇的「ありえなさ」である「ギルベルトが生きてヴァイオレットとの愛を成就させる」という物語こそが〈奇蹟〉の〈痕跡〉であった。

そして観客がそのように見なすという相互作用によって〈奇蹟〉が見えるのであった。

では次にその「ありえなさ」がなぜ〈奇蹟〉の〈痕跡〉だと云えるのかを追ってみよう。

まず最初に作品外的アプローチから。

(※〈奇蹟の痕跡〉とは〈奇蹟〉を目の当たりにするためのヒントのことである。)

・第ⅰ項.ギルベルトは生きていたほうが良かったのか?作品〈外〉からのアプローチ

ギルベルトは生きていることがありえない。

なぜか?

なぜなら生きているのは作劇的に安易でありセオリーから外れていると思われるから。

さらにギルベルトの死をヴァイオレットが受け入れる喪の作業はテレビアニメ版ですでに描いているはずであるから。

これで生きていてはそのエピソードが台無しになってしまう。

このように考えられる。

しかし逆にこうも云えよう。

ギルベルトは生きていないことがありえない。つまり死んでいるはずがない。

なぜか?

なぜならこちらもすでに済ませているギルベルトの喪の作業をもう一度くりかえし描くのは作劇的にありえないから。

つまり劇場版をやる上で、ギルベルトの死の受け入れはもうできないはずである。

またヴァイオレットが亡きギルベルト以外の相手と築く未来の話もありえない。

なぜなら後述する彼女の狂信的なエロスをこそ本作がまずは描かなければならないものであるからだ。

新しくはじまるギルベルト以外との恋愛劇に彼女の烈しいエロスはそぐわないだろう。

こうなってしまっては〈奇跡〉が起きない。

(※〈奇蹟〉は起こすものではないが、しかし一度それが起こってしまったのであるからには事後の視点から可能であった〈奇蹟〉ではない展開を追う必要は今回はないだろう。)

最後に、そういった原作の改変は端的に、ない。(※身も蓋もない理由であるが。)

さらに生死の問題の副次的な展開として、ギルベルトが生きておりかつ彼と「再会するかしないか」を焦点とする話を描く、というのも〈奇蹟〉の未発であるからには上記の理由から排除される。

つまり、〈奇蹟〉であるのは――ギルベルトの生死を作品外からのアプローチから考えた場合、彼が生きていたからでもそうでなかったからでもなくその両者がどちらもありえない二律背反にもかかわらず――「ヴァイオレットとギルベルトの愛が成就した」ことにある。

・第ⅱ項.ギルベルトは生きていたほうが良かったのか?作品〈内〉からのアプローチ

次に作品内の物語の論理からまとめてみよう。

ギルベルトの生存がこの物語にもたらしたものとは何か?

それはエロスである。

過去と現在におけるヴァイオレットへのエロスが焦眉となる。

(※本論でのエロスの定義を見失いかけている方へ。エロスとは古代ギリシャにおけるプラトン的な「ある対象へ恋い焦がれる熱情」のことであった。)

ギルベルトのエロスは背徳的であった。

歪で倒錯した光源氏計画――。

殺人マシーンであることで際立つ少年兵ヴァイオレットの蠱惑的な美に滲む妖艶なかわいらしさ――。

その魅力に溺れた代償としての失った右眼と手――。

失わせた両腕――。

それが物語の求心力となるギルベルトの生存の意味である。

(これは「第Ⅰ章.エロス篇第2節.ギルベルトのエロス」で述べた。)

ギルベルトの生存が引き換えにした代償はそれだけではなかった。

それが「第Ⅱ章.残酷篇」で述べたユリスとの〈分身関係〉による彼の死であった。

ではギルベルトの生存は彼のエロスを、ひとりの少年を犠牲にしてにまで満たすための物語に帰結するということだろうか?

本作の結末は、〈奇蹟〉としての〈愛の成就〉とは、少なくともギルベルトにとってはそういうことだったのだろうか?

「違う」「そうではない」と一蹴してしまうのは容易い。

ではギルベルトの〈愛〉とは何なのか?

〈エロス〉とは?

ギルベルトの「あいしてる」とは何なのか?

そしてヴァイオレットの「あいしてる」は?

本稿では一貫して〈愛のエロス的側面〉を手放すことはない。

そうでなければ本作を〈奇蹟の映画〉などと呼称することはないだろう。

ギルベルトの「あいしてる」とヴァイオレットの「あいしてる」の相克のドラマとして本作を論じること。

「第Ⅰ章.エロス篇」と「第Ⅱ章.残酷篇」はその準備であった。

半死半生の愛、死の愛、そうした崩壊した瓦礫のなかにしか〈奇蹟〉はありえないだろう。

それは〈不可能なもの〉だからだ。

淫靡なギルベルトのエロスの行方を追うこと。

それが〈奇蹟〉の〈痕跡〉にたどり着くひとつの道程である。

背徳と死を引き連れたギルベルトの生――。

死に損なった生命――。

徹底的に否定的な存在として生きてしまったこと――。

彼をそう見なすこと――。

では彼を「あいしてる」ヴァイオレットにとってギルベルトはどのような存在としてあったのか。

ここで新たな疑問が胎動してくる。

そもそも私たち観客は彼と彼女のことをどれほど知っているのか?

ギルベルトはヴァイオレットの、ヴァイオレットはギルベルトの何を知っていて、どう理解し、どう思い、どうしようとしていたのか?

これらがこの「第Ⅲ章.奇蹟篇」の主題のひとつとなるだろう。

次節ではまずギルベルトがなぜヴァイオレットを拒絶したのかを詳細に確認してみよう。

第3節.ギルベルトの〈エロス〉/〈過去〉の罪と〈未来〉の罪/ひとつ目の〈不可能性〉

それが不可能であるからこそ〈奇蹟〉なのだと論じてきた。

ヴァイオレットとギルベルトの「叶わぬ願い」――。

それに向かって本作では一歩一歩と前進していく。

幼き日のヴァイオレットを重ねただろうか。

ギルベルトがエカルテ島の子供に頼まれ代筆することになる届く宛のない手紙が皮肉にもヴァイオレットに彼の居場所を知らせることになる。

この何重もの反転はこれも〈奇蹟〉の予兆だったと云えるのか、ただの偶然か。

エカルテ島へとたどり着き、ギルベルトの生存が確定し、居場所がわかり、ホッジンズが会話を交わしたところで尽きる先の〈奇蹟〉の予兆――。

ここで本作は〈不可能性〉のアンチノミー(二律背反)の領域に足を踏み入れることになる。

正しく把握することも説明することも困難な、まして解決することが〈不可能〉に見える問題だ。

・第ⅰ項.ギルベルトはヴァイオレットの「あいしてる」を知っていたのか?

「第Ⅰ章.エロス篇第2節.ギルベルトのエロス第ⅱ項.」で、なぜギルベルトのエロスは背徳的なのかについて「決定的になるのは、ギルベルトはドールとなり成長したヴァイオレットがいまや自分を愛していることをわかっている」からだと記した。

いまからこれについてを考えてみたいのだが、まずこういった意見があるだろう。

「それはおかしい!ギルベルトはヴァイオレットの手紙の最後の一文「わたしは、少佐を愛しています」を読むことではじめてヴァイオレットの真意を知り、だからこそ駆け出したのではないのか?」

(※最後の一文の解読については虫圭氏の記事を参照)

もっともである。

とは云えない。そうではないのだ。

ギルベルトはヴァイオレットの手紙を読んでヴァイオレットの気持ちを知ったのではない。

もしそうであったならばこの物語は成立すらしないのだ。

知っていたからこそギルベルトとヴァイオレットの〈愛の成就〉は不可能なのであるし、また〈奇蹟〉という圧倒的な強度をもたらすのだ。(※このテーゼは本論の始めから終わりまで何度も一貫してでてくることになるだろう。)

もしあの手紙ではじめて知ったのなら、そのように理解されているのだったら、本作の強度は著しく下がる。まったく別物になってしまう。

そうであろう。もう一度考えてみてほしい。

どうしてギルベルトはヴァイオレットに逢えないのか?逢おうとしないのか?

きちんと説明できるだろうか?

〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の〈痕跡〉とは〈不可能なこと〉であった。

しかし本節の〈説明不可能性〉とはこの点――どうしてギルベルトはヴァイオレットに逢えないのか?逢おうとしないのか?――ではない。

それはこれからなすように説明できる。

本当に奇蹟的なのは

「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したこと」

である。

これが説明不可能なのである。

まずは説明可能な問いから答えよう。

「もしギルベルトがヴァイオレットの愛を知らなかったならば彼女と逢わない説明がつかない」以外にもさらに他のギルベルトが彼女の愛を知っていたとする根拠はあるのか?

ある。

私たちはその根拠を実際に見て知っている。

思い出してほしい。次のシーンだ。

「第Ⅱ章.残酷篇第1節.第ⅲ項.ヴァイオレットとリュカは〈分身関係〉にある」で「ヴァイオレットが〈予示〉としてユリスにギルベルトを重ね合わせて、いまだ生存を知り得ぬギルベルトに向かって語りかけているという構図になるためである」とした。

さらにこれは「伝えたいことは出来る間に、伝えておく方が良いと思います」といってからヴァイオレットがあらかじめギルベルトに伝えたいことをユリスに話すシーンであると論じたのだった。

ヴァイオレットとユリスの会話はこう続いている。

ユリス「……そうかな……。」

ヴァイオレット「はい……。私は……全てを聞くことも……伝えることも出来ませんでしたが……。」

ユリス「……誰に……?」

ヴァイオレット「……私に……あいしてるをくれた方です……。」

ユリス「……そのひと……死んじゃったの?」

ヴァイオレット「……私は、どこかで生きていらっしゃると信じております。」

ユリス「……その人に、何を伝えたかったの?」

ヴァイオレット「……。あいしてるも……少しは分かると……。」

ユリス「……分かっただけ?」

ヴァイオレット「……。」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.75)

この後ヴァイオレットの沈黙が続く。

ト書きには「考え続けるヴァイオレット」「一生懸命考える」とあり、ユリスの「微笑し、少し落ち着く」となってユリスがリュカと逢わない理由を話す。

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.76)

「第Ⅱ章.残酷篇第1節.第ⅶ項.ギルベルトとユリスは〈分身関係〉にある【②】ユリスの病室でヴァイオレットを捉えるギルベルトの視線」においてこのシーンで「この病室にはギルベルトが居る」と述べた。

そしてその説明を予告しておいた。下画像のシーンである。

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.73)

これが根拠である。

つまりギルベルトはユリスとして、自身の身代わりとして死ぬ少年をとおして、ヴァイオレットの「あいしてる」を知っているのだ。

※あるいは読者が知っていることは登場人物も知っているという文学的修辞法でも構わない。

こういった作品の内と外を行き来する映像とテクストの解釈空間が成立していることを察知できなければ本作を構造的に把握することはおぼつかないだろう。

ましてや〈奇蹟〉を見ることは決してかなわない。

ここからさらに一度おさらいしてから敷衍してみよう。

・第ⅱ項.観客は云う「あなたはヴァイオレットに逢ってはならない」

それではまずは何が〈奇蹟〉という不可能なことであるのか、それは確かなことかをおさらいしてから、それがどれほど不可能なことであるかを敷衍してみていこう。

【おさらい】

〈奇蹟〉はそれが〈不可能〉であるから〈奇蹟〉である。

〈奇蹟〉はそれがなぜ起きたのかをどれだけ根拠を並べ立てても、証拠を集めても論理的に説明することはできない。

よってわれわれに可能なのは〈奇蹟〉の〈痕跡〉であろうものを見逃さないことである。

〈奇蹟の痕跡〉とは〈不可能〉な事態である。

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の〈奇蹟〉の分水嶺となるのは「ギルベルトがヴァイオレットと逢うことは不可能」(これは〈不可能〉な事態ではなく説明可能なことである)であるということである。

もしヴァイオレットが自分を愛してることをギルベルトが知らなければ、逢わない必然性がなくむしろ不自然ですらある。(※知らずに逢わない理由があるとしてもそれは必然的ではない。逢わない必然性を帯びるのは知っている場合である。)

そして実際に逢おうとはしなかった。

【結論】

よってギルベルトはヴァイオレットがおのれを愛してることを知っていると考えるのが妥当である。

傍証としてヴァイオレットとユリスの会話をギルベルトはわれわれと一緒に聞いている(もちろん作品内のキャラクターが物理的に聞いているのではない。念の為)。

※ここまでで頻出する「〈奇蹟〉と〈奇蹟の痕跡〉の違いとは何ぞや?ややこしい」という方のためにもう一度整理しておこう。

〈奇蹟〉とは「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したこと」という〈不可能なこと〉――説明できないありえないことが――であるにもかかわらず実際に起ったことであり〈愛の成就〉と表記する。

〈奇蹟〉の〈痕跡〉とは端的に不可能なこと自体を指しそれが跳躍して可能になる前のことである。

〈不可能性〉や〈説明不可能性〉、この後では〈決定不能性〉、〈不確定性〉、〈ブラックボックス〉等とも表記される。

これも前に述べたが、〈痕跡〉に焦点を当てるのは〈奇蹟〉の起きた根拠はわからないとしか云えないため、それに迫るために何が不可能なことであるかを精緻に分析することにより〈奇蹟〉へ至る一筋の光明が差し込むことに〈賭ける〉ためである。(※この〈賭け〉もすぐさま重要なキーワードとなる。)

【敷衍】

先に「本当に奇蹟的なのはギルベルトがヴァイオレットの愛を知っているにもかかわらず愛が成就したことである。これが説明不可能性なのである。」と述べた。

前者の「ギルベルトがヴァイオレットの愛を知っている」は説明した。次にいよいよ不可能性という〈奇蹟〉の接線にまで迫っていこう。

〈愛の成就〉というこの不可能なことが可能となるためには準備として、いかにそれが不可能なことであるかから確認しなければならない。

まずはじめに不可能なこと。

ギルベルトがヴァイオレットと逢うことである。

そもそもギルベルトがヴァイオレットに逢えない理由はなにか?

もしギルベルトがヴァイオレットからの手紙ではじめて彼女からの愛を知ったのだとすれば、あたりまえだがそれ以前はヴァイオレットが何のために自分に逢いに来たのか、何を考えているのか、自分にたいしてどう思っているのかを(完全には?ほとんど?)わかっていなかったということになる。

しかしこれだと彼女と逢うための障害はほとんどないように思われる。(※だからこそここで否定する前提――ギルベルトはヴァイオレットの想いを知らなかった――からすれば「さっさと逢え!」という少なくない感想があるのだろう。)

「いや障害がないなんてことはない。ヴァイオレットが生きてドールとなっていることがわかっても逢いに行こうとはしなかったのだから逢いたくない理由があるのだろう。」

そうかも知れない。

いやそうだろうか?逆ではないか?(ヴァイオレットが自分を愛しているということを)知っているからこそ障害になるのであって知らないゆえの障害など何があるだろうか。

1つ。もう目の前に来ているのだ。常識的な感覚としてまだ遠くにいるのであれば、ヴァイオレットへの少なからぬ罪悪感からいろいろと心の整理をする時間が必要であったとみるのは通常の感覚だろう。

この場合ギルベルトが即会いに行こうとしなかったからといって彼女に絶対に会うつもりがなかったとは云えないだろう。

しかし遠方よりわざわざ逢いに来た目の前の相手に会わないというのは相当の理由があると考えるべきだろう。

2つ。まずヴァイオレットへの罪悪感のために後に彼女から距離を置くことにするにしても、離れ離れになって意識を取り戻した後、真っ先に彼女の生死を確認しようとするのが普通ではないのか?

むしろそれすらしないというのはこれはあまりにも異常ではないのか。

その異常性を説明できるだろうか?

そこでのその最初の徹底した拒絶こそが数年経ったエカルテ島における彼女への拒絶の等根源的理由だろう。

それともその描写がなかっただけであろうか?とてもそのようには思えないのだが……。

やはりこれは酷薄なことと感じるかもしれないが、ギルベルトはヴァイオレットは死んでいるものだと思おうとしていたと考えたほうが自然である。

そうであるからより彼女を受け入れることに抵抗感があったのだろう。

そして死なせてしまったという思いがますますおのれを罪のループにさいなませることになったのだろう。

そしてこれは矛盾しないのだが、同時に彼女は自分と関係なく生きていると思いたかったはずであり、なかばそう思っていたはずである。

しかし自分と関係なく生きているはずのヴァイオレットが逢いに来てしまったからその現実は否定されなければならなかったのである

※また後述する重要な論点として、ここでは彼は真の意味ではまだ戦争から生きて返って来てはいなかったのである。

またギルベルトはずっと前からヴァイオレットの生存は知っていた、あるいは作中のエカルテ島の描写においてはじめて知った、というのはどちらでも良い。

しかし逢いに来たヴァイオレットをあれほどまでに拒絶する理由をギルベルトが作中で述べた理由からは導き出せない。(※くりかえすがそれがわからないからギルベルトの逡巡にいらだち納得がいかないひとが出るのであろう。)

なぜなら扉越しに、ヴァイオレットの声と何を伝えたいかは、そのときにほぼすべて伝わっているからである。その前のホッジンズの訪問からだけでも十分だったろう。

これによりギルベルトは彼女が逢いに来た理由の確定的な答え合わせとなった。よっていままでは不確定であったとは云える。云えるだけで実際にはギルベルトはすでに充分知っていただろうが――。

考える時間は丸一日あった。その上でそれでも拒絶したのである。それほどまでに逢ってはいけない理由とはなにか?

罪悪感だけでは足りない。というよりもそれより遥かに大きな理由があるではないか。おわかりであろう。

彼女と愛し合うという禁忌である。

戦争に駆り出し腕を失わせたという罪悪感などではない。

それは〈過去〉の罪であり罪悪感である。

ギルベルトはこれから犯そうとする罪をおそれているのである。

〈未来〉の罪を――。

すでに犯した罪に対する罪悪感ではなくこれから犯すことになるより深い罪――。

ヴァイオレットから愛されること、彼女を愛することはひとりの幼い少女を殺人機械として使い、最後にはその人殺しさえできない身体の欠損をもたらしたことより人倫に悖る所業となる大罪であり、二度とくりかえしてはならないことである。つまり愛することだけで十分余りある罪ということだ。

このポイントを見過ごしてしまえばヴァイオレットを退けるギルベルトの過去の罪への悔恨をも結局はなかったものとしてみていると云わざるを得ない。

これから犯す罪を見逃し、彼の後悔、悔悟をなかったものとしてみる視点からは当然「さっさと逢え」という反応が出てくる。

ではそのようにギルベルトがヴァイオレットに逢った場合にどういう展開がありうるのか考えたことがあるだろうか?

そのギルベルトは過去の罪にすら囚われてはいないと云わざるを得ない。

これはダブルスタンダードだろう。その二枚舌の観客は過去の罪を認めているとうそぶきながら、逢うこと、愛し合うことも求める。いやあろうことかそんなウジウジしたやつはヴァイオレットにふさわしくないにまでいたるのだ。

もしギルベルトの倫理観と罪責感を本当に理解するのであればギルベルトはヴァイオレットと逢ってはいけない、もしくは逢えそうにないと考える以外にない。それしかないはずである。

ここではっきりとわかることだが、ギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」を知るのはやはり少なくとも手紙の最後の一文ではないことである。

ヴァイオレットと愛を交わすことが罪であり禁忌であるのは彼女の愛がわかっているからであろう。

当然のごとくギルベルトはヴァイオレットの生存を知ってからも彼女に逢おうとはしない。すぐそこまで来ても、その声を聞いても、何を伝えに来たのかを知っても一命をとりとめたそのときからみずからに科した戒律を守り通す。

いや、むしろそうして彼女の存在が近くなればなるほどより深くその思いを強くしたことだろう。

彼女の声を聞けば聞くほど「ああやっぱりか」ともっともおそれていたことが現実になってしまったとそれを過去に犯した罪への罰のように感じたことだろう。

彼にできることはこれから犯す罪となるヴァイオレットに背中を向け続けること、その声に打たれ抉られる劫罰に耐えることだけだ。

(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

さて、ギルベルトはヴァイオレットに逢うことは可能だろうか?

不可能である。

なぜならギルベルトが何があってもヴァイオレットに逢うつもりがないからである。

彼女の生死を知ろうとしないほどそれは徹底している。

そしてそれを私たち観客が共有することで決定的になる。

彼らは逢ってはならない。逢って良い理由がない。

もしギルベルトがヴァイオレットに逢おうとするのならばそれこそ彼は彼女にもっともふさわしくない人間である。

【結論】

ひとつ目の〈不可能性〉とはギルベルトは絶対にヴァイオレットとは逢ってはならないという論理的、倫理的な帰結である。

これは作品外の私たちが作中のギルベルトと共有してはじめて〈不可能性〉となる。

この〈不可能性〉の共有がなければ、登場人物はどんなでたらめな言動も、首尾一貫しない変節をくりかえすこともありになってしまう。

それでそのままなし崩し的に〈愛の成就〉がなされてもそんなものは〈奇蹟〉でもなんでもない。

これを安易に見過ごしてしまうとこの物語が崩壊する。

次節はふたつ目の〈不可能性〉を論じるための準備としよう。

(※おさらい。〈不可能性〉とは〈奇蹟〉の〈痕跡〉であり〈奇蹟〉へ至るために注視観察する本論の最重要項目、キーワードであった。)

第4節.狂気の愛とエロスの映画

前節ではギルベルトがヴァイオレットと逢えない(逢ってはいけない)ことを論じた。

それはひとつ目の〈奇蹟〉の〈痕跡〉である〈愛の成就〉を〈不可能〉にするものであった。

そしてそれが〈不可能性〉であるのはギルベルトのヴァイオレットにたいする罪の重さが〈過去〉に起因するもの以上に〈未来〉に犯すことになる罪――つまり彼女と愛し合うこと――がまさにそのことの方があまりに罪深く背徳的な禁忌であるからであった。

この結論が妥当であるのはあくまでもギルベルトがヴァイオレットをどこまでも愛してしまう場合である。もし愛していないならば、それを自制したり忘れ去ることが可能であるならば当然まったく別のお話になる。

離れ離れになってからはじめよう。まず、彼は彼女の生死を確認しようとするだろう。生きていたならば何がなんでも会いに行き心から謝罪しただろう。たとえヴァイオレットが自分をどう思っていたとしてもである。

どんな言葉も受け入れたことだろう。もしヴァイオレットに愛してると伝えられてもギルベルトが彼女を愛していなければまったく違ったかたちでそれを受け入れることができただろうし、その愛はひな鳥の刷り込みのようなものだと諭し終わらせることもできたはずだ。

もし死亡していたならばそのときはじめて真の意味で彼は懺悔して泣くだろう。(※つまり彼は最後まで実は本心から悔いていないのだ。だからこそ罪深いのである。これは後述する。重要な点であるので覚えておいてほしい。)

しかしそうではなかったのだ。ギルベルトは彼女をどこまでも愛していた。ずっと変わらずである。それは間違ったものだった。

間違った愛(それをエロスとして「第Ⅰ章.エロス篇」で論じた)から始まる物語――。

間違った愛から始まりその軌跡とともに歩み、間違った愛の終着に至る。

それが『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』なのである。

(※急いで付け加えたほうがいいのかもしれない。重要なのは間違った愛の終着とは何かである。そのルートでしかたどり着けないものにこの先で出会うことになる。)

本作はたとえ間違った愛から始まったのだとしても最後にはその誤りが正されたり消え去ったりする物語、ではない。

逆に徹底して最後に向かうまで背徳的なエロスが高まり続けていく物語なのだ。それを見過ごさないでほしい。

再び「第Ⅰ章.エロス篇」で引いた言葉を玩味しよう。

”エロティシズムとは、死に至るまで生を称えることである”

”まさにこの侵犯の運動においてこそ、唯一この運動においてだけ、存在の頂点はその全貌を明らかにするのである”

ジョルジュ・バタイユ、 酒井 健訳『エロティシズム』(ちくま学芸文庫、2004年、原著1957年、p.16、p.470)

ギルベルトの深淵に潜み蠢き這い出てくる情欲とヴァイオレットという妖花の香気と嬌態が、禁忌の交わりを果たそうと、一方が仕掛け一方はかみ殺し抑制することで綾なされる、エロスを通奏低音とした物語――。

物語という内容を入れられたエロスの形式は、時と媒体を変える言葉の律動、陰影に富む映像のリズムによってじわじわと確実にクライマックスへと昂ぶらせていく。

『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はどこまでも美しい相貌のうちにこうしたファナティックでエロティックなパッションがみなぎり渦巻いている狂気の愛の映画なのだ。

(※これもまた一部から、ギルベルトのヴァイオレットへの愛は家族愛みたいなものだと思っている、思っていた、ゆえに~という感想を聞いて筆者はたいへん驚いたものである。家族愛ではこのような映画にはなりえないだろう。何がそういった見方につながるのかの基因はそれはそれで興味深いものではあるが……。)

間違った愛――。

そうであるならば――ギルベルトがヴァイオレットを愛しているとしても、その愛が叶ってはならないものであるというならば――ヴァイオレットに直接会って突き放せばよかったではないかと思うかもしれない。

しかしそれはできないのだ。

ギルベルトが情けない人間だからではない。罪深い人間だからだ。

これ以上罪を重ねることが不可能なほどに罪を犯しているからこそ上辺だけ取り繕ったり内心と真逆の虚偽を口にすることはできないのだ。

もしそれをすればそれは欺瞞の罪だろう。それはさらなるヴァイオレットへの侮辱だろう。

ギルベルトにできるのはただ自らの沈黙の拒絶によるヴァイオレットの悲しみを罰として受け入れるだけである。

思い出してほしい。あのときギルベルトは決して嘘を云っていない。むしろ本音を絞り出している。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

「帰ってくれ」と二度くりかえし「今の君に私は必要ない」と断じる。

ここに嘘はない。

このギルベルトの本音は「私は君が必要だ」と云ってしまわないための代替表現だろう。

続けよう。

「それに……君がいると、私は思い出してしまう……。幼い君を戦場に駆り出したこと……君が……私の命令を聞いて……両腕を失って……。」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』pp.112-113)

そこでギルベルトの前で燃え盛る薪が過去の戦火に転じ、彼は血を流した幼いヴァイオレットが見つめる姿を幻視しているのだ。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.113)

こう云いながら法悦しているのだ。

ギルベルトが抑え込もうとする燃えさかる情欲はヴァイオレットのエロスの表現であった〈水〉を泡立たせるほど激しく沸騰させている。

戦火に佇む幼き少女――。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

何度この秘めやかなイメージを反芻しては罪悪感とともに恍惚に耽ったのか――。

何ということだろう。

これは確定的だ。

これこそがギルベルトが追い払えない罪の責め苦であると同時に求め手に入れたものであることの証しなのだ。

ギルベルトはこのあまりに倒錯した美しさとかわいらしさに囚われているのである。

この本音は実質、罪の告白、懺悔であると同時に「それが望みだったのだ」という欲望の披瀝でもあった。

そしてヴァイオレットはギルベルトのこの想いを何も理解していない。それがわからない。

そう、ヴァイオレットはここまでさんざん論じてきたギルベルトが彼女と逢えないという〈不可能性〉をまったく意に介すことなく彼を誘惑し続けるのである。

ここでふたつ目の〈奇蹟の痕跡〉である新たな〈不可能性〉が現れる。

ヴァイオレットの場合だ。

ギルベルトに加えて〈ヴァイオレットの愛の不可能性〉が顕在化したこのとき、〈不可能性〉は極まる。

ではこの究極の〈不可能な愛〉が何をもたらしたかを確認していくことにしよう。

第5節.崩壊する『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の構造/〈分身関係〉と〈予示と反復〉の〈逸脱〉

ヴァイオレットとギルベルトの〈愛の成就〉が〈奇蹟〉であった。

〈奇蹟〉は〈説明不可能〉である。

よってその無限小にまで近づくことしかできない。

それは〈不可能なもの〉を見つけて抉り出すことであり私たちの途上のことである。

ギルベルトの次に見るヴァイオレットの〈不可能性〉とは何だろうか?

本節では本論のハイライトともいえるそれを少々詳しく論じていこう。

・第ⅰ項.謎めいた予言から

ひとつ目の〈不可能性〉は、ギルベルトのヴァイオレットへの愛があまりに背徳的であるゆえに――観客とのインタラクションと協働して論理的、倫理的に許されず――成就不可能であるということであった。

ここで――ヴァイオレットとギルベルト扉一枚を隔てた最接近において――ヴァイオレットの声が時を超えた蠱惑となってギルベルトをくすぐり、彼のエロスの防波堤を決壊すれすれにまで追い込んで最高潮にまで高めていることを見逃してはならない。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

もしこの再会の場面の意味の重みを等閑視した所見であれば本作は自堕落のそしりを免れないかもしれない。

だからここが見逃してはならないひとつ目の〈不可能性〉の極限、際なのだ。

そしてこのひとつ目の〈不可能性〉があるがゆえに新たに生まれた〈不可能性〉がヴァイオレットのエロスの〈説明不可能性〉なのである。

そう、〈奇蹟〉とともに〈奇蹟の痕跡〉もまたここで〈説明不可能〉な未曾有の領域に足を踏み入れるのだ。

※おわかりだと思うがここで〈説明不可能〉は〈奇蹟〉を示す場合とその〈痕跡〉を示す場合に共通して使われている。

両者は微妙に違うニュアンスを含んでいる。

そしてその差異と同じ言葉で表すことができているということこそ〈奇蹟〉そのものに迫ることができているという一縷のアリアドネの糸なのである。

つまり今後、〈奇蹟〉とその〈痕跡〉は近づいてゆく。(ここがポイント)

これを念頭に置いた上で本論のその筆致を注意深く見守りながら読み進めていってほしい。

逆に〈奇蹟〉、〈痕跡〉、〈不可能性〉、〈ブラックボックス〉などの言葉の概念の明確な識別、定義の区別を気にかける必要はない。そこはお気軽に。

〈説明不可能〉な〈奇蹟〉という〈ブラックボックス〉――。

それに迫るための〈奇蹟の痕跡〉であるヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という問題がここで前景化するのである。

そう、〈ヴァイオレット〉が〈ブラックボックス〉なのである。

〈ヴァイオレット〉が〈ブラックボックス〉であるとはどういうことか?

それによって何がもたらされるか?

それを確かめる前に本項の題名にあるように予言めいたエピグラムをもって次項に譲ろう。

「最後に私たちはギルベルトとともに〈死〉に、ヴァイオレットを〈見失う〉。その死は〈堕罪〉か〈新生〉か?」

・第ⅱ項.テイラーの〈未来〉とユリスの〈死〉から離れて/「〈いま〉届く〈手紙〉」

〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の消息を追うことが目的であった。

〈奇蹟の痕跡〉という〈不可能性〉のひとつ目をギルベルトの背徳的エロスに求めた。

そしていま追っているのはふたつ目の〈不可能性〉であった。

それをヴァイオレット、彼女自身の〈ブラックボックス〉に照準を定めた。

これを論じることで〈奇蹟〉に迫るために必要なふたつの〈不可能なもの〉を見定めたことになる。

そして最後になぜこのふたつの〈不可能なもの〉を〈可能なもの〉にすることができたのか――。

〈奇跡〉が起こったのか――。

そこに至ることができる。

では〈愛の成就〉という〈奇蹟〉の一歩手前、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉がもたらす〈不可能性〉を探っていこう。

まず、ファーストステップの重要な下ごしらえからはじめよう。

それは「第Ⅱ章.残酷篇」で詳細にたどった〈分身構造〉と〈予示と反復〉構造の綻びと〈逸脱〉である。

ヴァイオレット≒テイラー≒リュカ及びギルベルト≒イザベラ≒ユリスの類似が〈分身構造〉でありその関係項であるキャラクターがときに〈予示〉となる属性や役割を物語のなかで〈反復〉するように担っているというものであった。

そしてギルベルト≒ユリスであることからユリスはギルベルトの生存の代償となる犠牲の羊として〈死〉ぬのであった。

このギルベルトの生存より後払いの供犠はヴァイオレットがユリスのもとから離れギルベルトを探しに行くことで捧げられたのであった。

これが前章までに論じられた「見立て」であった。

しかし『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』はここから、これまで論じた〈予示と反復〉構造と〈分身関係〉が綻び、〈逸脱〉する。

切断と断絶によってバラバラに散らばる断片――。

そしてそれらが衝突して新しい構造が織りなされていく――。

ここから未曾有の領域に突入する。

〈奇蹟〉の時空へ――。

まずは、〈予示と反復〉構造の綻びと〈逸脱〉を示す事例をあげていこう。

〈類似性〉ではない、〈反復〉しない、〈逸脱〉する〈予示〉だったものたち――。

同じものが反復しないことで1回限りの特異性として新たに現れる。

様々なバラエティがある。

もうひとつの予示ではない予示だったもの。

もうひとつの反復されない予示だったもの。

ズレて反復される予示だったもの。

あるいは同じ〈予示と反復〉が〈逸脱〉という視点に力点をおいて観ることで変化するものたち。

そこにあったもの。その意味が崩壊する。変わっていく――。

※つまり何らかの通常の〈予示〉や〈反復〉として読み取れるもの――象徴やメタファーという機能のこと――から〈逸脱〉するものの例をこれからいくつか提示するということである。

※※ここでいう〈逸脱〉とは本来想定される象徴やメタファーの指示の対象とは違うものを指し示しているということである。もちろんある程度のズレはメタファーの本来の機能においても含んでいるがここではその差異により強く焦点を当てる。

〈逸脱〉する予示1

【エカルテ島の頭をヴェールを覆った届かない手紙を頼んだ子供と抱きつく子供】

ギルベルトに戦争に行って帰ってこない父への手紙の代筆をお願いするエカルテ島の子供は――幼いヴァイオレットの〈反復〉であるが――ドールであるヴァイオレットと反転しているという点で〈逸脱〉している。

(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.57)

子供の代筆者となったギルベルトは――過去のヴァイオレットのドールへの成長を〈予示〉とするならば――最終的に手紙を受け取る側となる点でこれも〈逸脱〉している。

つまりキャラクターが〈過去〉―〈現在〉―〈未来〉それぞれで〈手紙〉との関わりと〈子供〉という属性の位置を替え往還することで様々に転変する。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.58)

さらにその手紙が意図した相手に届かず偶然にもあるいは運命的にヴァイオレットの来訪を招くという意味で手紙の意図も〈逸脱〉した効果を持つ。

◆

島での「海への讃歌」の儀式のあとに「大好き」といってギルベルトに抱きつく子供は――ヴァイオレットとギルベルトの出逢いを〈反復〉しているが――明らかにニュアンスの差異が際立つ〈逸脱〉である。

これも過去のヴァイオレットのほうが〈予示〉となっている。

(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.91)

〈逸脱〉する予示2

【三度鳴く犬】

ギルベルトがいる学校にヴァイオレットとホッジンズが訪ねるシーン。

ホッジンズが木製の門をくぐったあと、遅いノックのように犬が三回鳴く――。

これを聞いた瞬間、筆者は本作が纏うこれまでの舞台の描写と雰囲気から新約聖書の〈ペトロの三度の否認〉を即座に連想した。

〈ペトロの否認〉とは云うまでもなくイエスが捕まったあとにイエスが事前に「今日、鶏が鳴くまでに、あなたは三度わたしを知らないと言います」(新共同訳聖書 新約聖書 マタイによる福音書 26章34節)と予告したようにペトロがイエスを三度「知らない」と応えたことである。

この犬の鳴き声はホッジンズが学校内を進んでいく際にも聞こえるため、学校で飼われている犬であろうと推測されるが、どこか違和を感じさせる。

犬といえばヴァイオレットのぬいぐるみが思い出さる。これが思考に反響するのであるが、生命なきものが「吠える」という不気味さとともに生命の吹き込みの〈予示〉も感じさせる。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

これが〈予示と反復〉の〈逸脱〉であるのは鶏が犬に変えられているというところよりも「鳴く前」ではなくあらかじめ三度「鳴かせている」という点であろう。ここで三度の否認が成立しないことがわかる。

つまりペテロことギルベルトは一度目のホッジンズ、二度目のヴァイオレットの否認ではなく拒絶をへて、次のヴァイオレットの〈手紙〉によって覆るのである。

◆

そしてこれはいささか余談ではあるが、本作に新たに登場するキャラクターや舞台がユリスやリュカ、ジルベールなどフランス系の名称と読み方が採用されているのに対して、ユリスの弟はシオニズム(ユダヤの復興運動)の語源ともいえるシオン(フランス語読みならスィヨン)と名づけられている点も気になったところである。

これはギルベルト≒ユリスであり、ペテロが否認したその舞台がエルサレムのシオンの丘の大祭司の屋敷であることを考えれば――ギルベルト≒ペテロ≒ユリス――これらはユリスのシオンへの気持ちが素直に伝えられなかった経緯を表しさらにそれはギルベルトとディートフリートまで反響されうるだろう。

〈逸脱〉する予示3

【カマキリ】

ギルベルトのメタファーとして登場したカマキリのその後の消息を追うと、草むらにただ打ち捨てられているワンカットがあるだけである。

(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.99)

このわざわざ挿入されるカットの意味が何かを考えてみよう。

(※もちろんカマキリがギルベルトのメタファーなのであれば生きながら死んでいるいまのギルベルトの現状を表しているのは明らかである。)

このカマキリの〈予示と反復〉からの〈逸脱〉は埋葬されず死んでいるということにあるだろう。

オスのカマキリといえば交尾時にメスに食われて栄養となることで有名だが、ただ打ち捨てられるこのカマキリは生殖に資さない不能性を示すものといえる。

まずこれが本来性からの〈逸脱〉である。

※さらによりギルベルトの象徴のこの死骸についての言及を先取りしてここで記すと〈ギルベルトは死んでいるのだが復活する〉のである。

詳しくは後述するので確かめてもらいたい。

またこのカマキリの死骸はギルベルトが修道会の病院の庭で見た兵士の亡骸にも通じ、それが土壌を肥やす糧になる――ギルベルトとヴァイオレットの未来への道を作るという意味を示唆するものでもあるだろう。(※もちろんこれは新約聖書「ヨハネの福音書」第12章24節の「一粒の麦」のたとえである。)(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.102)

〈逸脱〉する予示4

【曇天と大地との切れ間から現れる陽の光、あるいは四元素】

この『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』という映画のもっとも美しいシーンは、ギルベルトに拒絶されたヴァイオレットが嵐の中を駆け出し転び、身を起こすも崩れるシーンだ。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

それは美を超越した荘厳さ、崇高をも顕現させている。

なによりそこではヴァイオレットを支える大地、全身を打擲する雨風、そして遠くの海と曇天との合間には神々しい陽の光芒という「火」「風(空気)」「水」「地」が一気に集中して渦巻いているのだ。

四元素といえば紀元前5世紀の古代ギリシャの自然哲学者エンペドクレスが提唱したことでよく知られる。

元素を結合させる「愛」の原理と分離を促す「憎」の反復による離散集合による事象の生成――。

このシーンにみなぎる緊迫感は世界の没落と次の世界の生成への〈賭け〉によるものなのだ。(※〈賭け〉という重要なキーワードが再び現れたが覚えておいでだろうか?)

ここでの〈予示と反復〉の〈逸脱〉とはこの悲壮の極みにあるシーンにおいて、いずれ訪れることを示す光という〈予示〉が〈反復〉を拒否するところにある。(ああ、とてつもなく崇高なエピファニー!)

〈逸脱〉する予示5

【嵐の後の朝】

雨粒に濡れ、朝日に輝く緑と夕日の前の一粒のぶどうのカットは前者が後のクライマックスの月の光の前哨であること、後者は逆に二粒(ヴァイオレットとギルベルト)を連想させる指標である。(※一粒のぶどうはもちろん前記の「一粒の麦」からの〈逸脱〉した〈類似〉である。)

(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式HPより)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.137)

〈逸脱〉予示6

【ヴァイオレットをめぐる兄から弟への言葉】

「今は麻袋に詰め込んで……お前をヴァイオレットの前に放り出したい気分だ……。」

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.141)

すべてのはじまりであるヴァイオレットとギルベルトの出逢いがディートフリートによるものであったことの〈反復〉を示唆する発言。

もちろんこの一度目が〈予示〉となることはない。

(※ディートフリートのここでの前回との役割の差異には以下のようなものがある・一度目との対照性・助言と決別の言による促し・あるいはいかなる意味も持たない・そのいずれでもある。)

このように〈予示と反復〉構造の〈逸脱〉の時系列の事例はどれもエカルテ島で起こっていることがわかる。

◆

次に〈分身関係〉の綻びと〈逸脱〉は何をもたらすだろうか。

『外伝』のテイラー⇔イザベラの手紙の相互授受関係は、テイラーが〈未来〉でイザベラと逢うことを示唆する。

リュカ←ユリスはユリスの〈死〉を背景にした関係性の挿話であった。

ではふたつの〈分身関係〉から解き放たれたヴァイオレット→ギルベルトの消息は?

それが〈奇蹟〉であるならば――先の二組の彼女ら彼らと断絶した――別の、あるいは〈関係なく類似した関係性〉を開くことになるだろう。

それがテイラーとイザベラの〈未来〉で会うことでも、リュカとユリスの〈死〉を介した想いの伝達でもないヴァイオレットのギルベルトの〈いま〉における再会だ。

〈愛の成就〉という〈奇蹟〉は、「第Ⅱ章.残酷編」で論じた〈予示と反復〉の構造が揺らぎ〈分身関係〉がその紐帯を解かれることで準備されていたという前提をまず置いておきたい。

本節ではふたつ目の〈不可能性〉であるヴァイオレットの〈不可能性〉、〈ブラックボックス〉を論じる前の準備として本作を構成している〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉をほぐすことで新たな別の作用とパースペクティブを得ることを試みた。

それはひとつの映画、ひとつのテクストを賦活し〈多義性〉をもたらすものである。

新たに得たこの視点と力能を持っていよいよ本論の核心に迫っていこう。

第6節.ヴァイオレットの〈解体〉/〈懐胎〉/エロス/手紙/ブラックボックス/ふたつ目の〈不可能性〉

「第Ⅱ章.残酷篇」の再検討の次は「第Ⅰ章.エロス篇」である。

こちらを〈逸脱〉に対応する〈解体〉にさらすことによって、ヴァイオレットの〈説明不可能性〉、〈ブラックボックス〉が〈懐胎〉し浮き彫りになってくるのである。

ではヴァイオレットの〈解体〉/〈懐胎〉に触れていこう。

・第ⅰ項.ヴァイオレットのわからなさ

結論をあらかじめ云っておこう。

ヴァイオレットのギルベルトにたいしてのエロスを再検討することで、それがイノセントで盲目的で〈両義的〉/〈不確定〉な狂信性があらわになる。

その〈不確定性〉が〈ブラックボックス〉である。

そして〈ブラックボックス〉の〈両義性〉とは

「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」

かつ

「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」

である。

どちらかがわからないのだ。

この問題の焦点を定めておこう。

これはどちらもイノセントなエロスなのである。

前者のイノセントなエロス――「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」――についてもう一歩踏み込んでみれば、ヴァイオレットはギルベルトがいかなる人間であるかどうかなど何の意味を成さないほどのそれ以前の熱情を持っているということだ。

反対に徹底してギルベルトを熟知しようとする後者の欲望もまたひとつのかたちのイノセントなエロス――「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」――であるが、これは前者とは質的に違うものであることは間違いない。

よってここではヴァイオレットには具体的にギルベルトの背徳的なエロスを知らない場合のエロス、知っている場合の2種類のヴァイオレットのエロスのかたちがある。

ギルベルトがおそれた〈未来の罪〉である彼を決定的に〈堕罪〉させるエロスはどちらか?

ヴァイオレットが知らないのであればそれはより多くギルベルトに責があるといえる。

しかしもし彼女が知っていたのだったとしたら?

この点はヴァイオレットの内心をひとつの〈謎〉と〈秘密〉として読み解きたくなる誘引である。

これはギルベルトがヴァイオレットの自身への愛を知っていると断じたこととまったく対照的である。

ヴァイオレットとギルベルトのエロスの差異、非対称性を追究していきたい。

もしヴァイオレットがギルベルトのエロスを熟知していながらそれを知らないかのように振る舞い彼を誘惑しているのだとすれば――。

あるいはギルベルトの背徳のエロスを知ったことが彼女にとっていかなる意味ももたない些事なのだとすれば――。

彼女は彼の共犯者となることを欲しているという可能性が生じる――。

これが前前節、前節で予告されてきたヴァイオレットの(エロスの)〈不可能性〉である。

それは彼女の内心の〈両義性〉と〈決定不能性〉としてある。

これではどうあっても〈愛の成就〉はない。

「理解していない、知らない」の場合はギルベルトの背徳的なエロスの〈不可能性〉を強化するので〈愛の成就〉はない。(※何も知らない彼女と愛し合えるだろうか?)

しかし「理解している、知っている」も今度はヴァイオレットはある意味ではギルベルト以上の背徳性を背負うことになりより〈不可能〉である。

袋小路である。

しかし現実にこの映画ではふたりは愛を成就させたはずだ。

ここで〈奇蹟〉の〈説明不可能性〉は極まる。

アポリアに陥った可能性はいくつかある。

1つ、これまでの解釈に論理的瑕疵がある。

2つ、作品に論理的瑕疵がある。

3つ、この作品は〈堕罪〉の作品であるからどちらであっても問題はない。

4つ、このままこの袋小路を認める。そしてそこに解決の糸口を見つける。

もちろん本稿では4つ目をとる。しかしそれは実は3つ目も排除しない。

その可能性はある。

なぜならこの〈不確定性〉と〈両義性〉はどちらもが同時に成り立つことであるからだ。

そしてそれをヴァイオレットの〈ブラックボックス〉と〈不確定性〉が秘める〈可能性〉として捉える――。

この〈不確定性〉があるからこそ〈不可能な愛の成就〉を突破して別の〈愛の可能性〉が――〈奇蹟〉は起きたのではないか?

・第ⅱ項.あなたの知らないヴァイオレット

あらためて述べるまでもないことだがそもそもなぜヴァイオレットにこのような〈わからなさ〉があるのかといえば、端的に彼女のモノローグがないからでもある。ナレーションもない。もちろん多弁でもない。

本作で彼女はギルベルトへの〈手紙〉を何度か書くが――そしてそれを読み上げる声はあるが――それではいまポイントとしていることが確定できないのだ。

実際にはことさらこのヴァイオレットの内心を探らなくても、本作は疑問を抱くことなく観られるようにできているようである。

そもそもフィクションのキャラクターが「本当はなにを考えているか」と問うてもそもそも決定的な答えはないといえる。

しかしギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」をあらかじめ知っていたのかどうか、そして「ヴァイオレットはギルベルトを理解しているか、理解しようとしているか」というのは一度その問いを立ててみれば、その前とは一変して、その考え方のいかんによって作品の見え方が根本的に変わりうる重要な問題であろう。

実はヴァイオレットの内心がわからないのはこの作品にとって必然的であるといえる。

なぜなら本作は〈手紙〉の物語だからである。

〈手紙〉をとおして、「ひとの心がわかるというのは、実は人の心がわからないということをわかること」なのだ。

そしてヴァイオレットがだんだんと人の心をわかっていくということは、彼女の心が本当はわからないということに、私たちが気づかなければならないということだ。

ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉は私たちのヴァイオレットへの〈思い込み〉を逆照射する。そして打ち砕く――そのようなものとしてある。

第7節.彼岸にある映画

以降はヴァイオレットの〈ブラックボックス〉に入力するキーワードとそれから出力される内容を多角的に見ていこう。

今後の論旨を追うための参考に、ヴァイオレットという〈ブラックボックス〉に入力するキーワードと出力する中心的なキーワードをあらかじめいくつか列挙してみよう。

既出のもの――予告しておいたもの、ほのめかされていたもの――まったく新しいものがあるが、ここまででしっかりと準備は整えておいたつもりである。

ここではキーワードたちをちらっとでも目に触れておくだけでこの後に十分有用となろう。

これらである。

・ヴァイオレットの〈成長〉

・〈堕罪〉

・ヴァイオレットの〈解放〉

・〈手紙〉

・〈カオス〉

・ギルベルトの〈賭け〉

・ヴァイオレットの〈私秘性〉

・〈幽霊〉

・〈過去〉に届く〈手紙〉

・〈復活〉と〈新生〉

・ただの「あいしてる」

・〈狂気〉

・〈アガペー〉

・〈エクスタシーの神学〉

出力されたキーワードは次に入力のキーワードとして用いられもする。

すべての出力が終わったとき、「第5節.第ⅱ項.テイラーの〈未来〉とユリスの〈死〉から離れて/〈いま〉届く手紙」で「第Ⅱ章.残酷篇」の〈予示と反復〉の構造の〈逸脱〉から〈奇蹟〉に迫ったように、最後に「第Ⅰ章.エロス篇」が完全に解体されることで、ギルベルトとヴァイオレットのふたつの〈不可能性〉からどのようにして〈奇蹟〉が生じたのか、さらに〈奇蹟〉がもたらしたものがなんであったのかがわかるだろう。

さて具体的に見ていこう。

これからいくつかの重複する記述を行ったり来たりくりかえしながら螺旋を歩むように進んでいくことで、その言葉たちが描く軌跡は、いつしか〈奇蹟〉という〈ブラックボックス〉を透過する輝線となることだろう。

・第ⅰ項.私たちはヴァイオレットを見ていたのか?

【入力ワード:ヴァイオレットの〈成長〉】

本作においてヴァイオレットの〈成長〉が端的には、ユリスの危篤を知ってエカルテ島を離れようとした描写に如実にあらわされていると見なすのが普通なのかもしれない。

ではそうでないとしたら何を意味するだろうか?

ギルベルト≒ユリスの等式があれば明らかだろう。

※〈分身関係〉はもう解体されたのではなかったのか?と思われるかもしれないが、先に示した〈逸脱〉は〈多義性〉のパースペクティブでありそれらは――つまり〈分身関係〉とその〈逸脱〉の双方は――重ね合わされ同時に存在している。

これは重要なポイントである。

それは茫然自失となったヴァイオレットが生存と居場所を確認し自分を拒絶したギルベルトから死の淵にあるもうひとりのギルベルトであるユリスへ――。

つまり彼女は過去の戦争で経験した別れをやり直そうとする衝迫に導かれたのである。

そしてもうひとつ。

嵐の後の郵便社への帰途もまたギルベルト陥落への長期的戦略――。

(※『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデSTORYBOARD』には「嘘はついていない」とある……。天性の魔性というのは手垢のついた表現となるが……。)

この視点から見るときヴァイオレットはユリスの死の罪(※思い出そう、ユリスはギルベルトの生存と引き換えに死ぬのである)と責任を、そうでなくとも約束を違えた少なからずのやましさ抱えてしかるべきであろう。

しかしそれを歯牙にもかけないイノセントで残酷なエロス――。

それがヴァイオレットのエロスであった。

だがそれだけなのだろうか?

ヴァイオレットの〈成長〉といわれているものには他にどういう意味がありうるのか?

それを彼女のエロスの〈変容〉――その〈可能性〉のなかに見てみたい。

それはいずれヴァイオレットの〈解放〉も意味することになる――。

ヴァイオレットの〈解放〉は嵐が打ち据える大粒の雨とともにあらわれる。

それは〈水〉とともに表現された彼女のエロス――裸身の露出であり――まさに誘惑者としてのヴァイオレットの媚態である。

その裸体のエロスによってヴァイオレットはギルベルトに迫り続けるのだ。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

その大粒の雨と彼女の〈涙〉によって彼女のエロスは――〈解放〉の萌芽という別の意味を帯びる。

ひとの心がわかるという内心が獲得されていくとともにその内心が不透明になり、やがて〈ブラックボックス〉となる。

そしてもしヴァイオレットがひとの心がわかっていったとすれば当然なによりもギルベルトの心がわかっていったということになる。

つまり背徳的なエロスを――。

そうであるにもかかわらずますます愛していくのだとすればヴァイオレットのエロスのイノセントの意味が変わる――。

盲点だった。驚きである。

〈過去〉と、出会ったころと〈いま〉ではひとの心がわかった分、当然愛の意味、彼女のエロスも変わるはずだからである。

同じままであると思っているのは観客である私たちが彼女を理解できていないことの証左である。

しかしその視点からエロスの〈変容〉がどう変わったのかは依然〈ブラックボックス〉である。(※当然まったく変わってないという可能性を排除するものではない。)

ただこうはいえるのではないか。

「わたしたちは彼女を理解できないしそれをおそれている」

もしかしてここで――ヴァイオレットは私たちが知らないだけで――実は一方的にギルベルトと共犯となって〈堕罪〉しているのではないか?

しかしそれは私たちの思考をあまりに置き去りにしてしまっている。

ヴァイオレットという女性を見失ってしまっている。

私たちが見失ってしまった以上もう〈堕罪〉とは呼べない。

呼ぶものがいない。

ヴァイオレットは私たちの手から離れる――。

【出力ワード:ヴァイオレットの〈消失〉/〈堕罪〉?/〈解放〉】

・第ⅱ項.ふたりの亡霊、ヴァイオレットとギルベルト

【入力ワード:〈幽霊〉】

前項ではヴァイオレットの〈消失〉と〈堕罪〉が出力された。

本項ではいささか唐突かもしれないが、これまでもバックグラウンドで密やかに薄っすらとほのめかされていた〈幽霊性〉あるいは〈亡霊性〉を前景化してみたい。

ヴァイオレットのエロスは〈水〉とともにあるのであった。

では打たれる雨に比してみずからの船から海への飛び込みを〈自己洗礼〉という観点から見ることで別の意味を持ちうるのではないか?

つまりヴァイオレットのエロスの〈水〉は生まれ変わりの〈洗礼〉となるということである。

生まれ変わるということは一度死ななければならない。もしくは死んでいなければならない。

そう、ヴァイオレットは――いやなによりもギルベルトもまた死んでいるのである。

戦争によって――。

ヴァイオレット ≒ 幽霊 ≒ 亡骸 ≒ ドール

であり

ギルベルト ≒ 修道会の病院で見た兵士の亡骸 ≒ 幽霊

である。

では彼女たちを〈幽霊〉であると見なしてみよう。

いつからか?

彼女たちが離れ離れになり腕を失いベッドの上で目を覚ましたときからである。

ヴァイオレットは自室のランプの灯りに照らされ〈過去〉のギルベルトに魅入り――ギルベルトは炉の火に焦がされて戦時に戻る。

(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

彼女たちは死ぬ前の世界を思い出す――。

〈幽霊〉がこの世に未練を残すように――。

彼岸の太陽――死者の目を開かせる――が炉とランプに灯る光なのである。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

そしてそれは最後にヴァイオレットの〈自己洗礼〉とギルベルトの〈賭け〉によってやがて月の光へと変わるのであるが――。

やや先を急ぎすぎた。

〈幽霊〉であることによってなにがもたらされるか?

エロスの背徳性の無効化である。

なぜならあの世に漂うふたりはこの世の戒律に縛られないからである。

ここでもこの映画のなかには彼岸と此岸が重ね合わされ同居している。

その〈両義性〉と〈不確定性〉を見抜くことが肝要であることはこれまで何度も指摘してきたとおりである。

ヴァイオレットとギルベルトの出逢いから――別れと〈死〉から〈新生〉の物語へ――。

この観点からの『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』とは――ふたりは死んで離れ離れになり再会することで甦った――〈復活〉と〈新生〉の物語である――。

【出力ワード:〈復活〉と〈新生〉】

・第ⅲ項.屍人のエロス

【入力ワード:ギルベルトの〈解放〉】

「本節.第ⅰ項.私たちはヴァイオレットを見ていたのか?」でのヴァイオレットの〈解放〉とは――ギルベルトの〈堕罪〉をともにすることでの――私たちの彼女への思い込みの暴露にあった。

彼女は私たちの考えの及ばないところにある――。

ではヴァイオレットの目論見――ギルベルトの〈背徳〉のエロスをともにする〈堕罪〉――からそれる彼はありえないのか?

ギルベルトにとっての〈解放〉――私たちとヴァイオレットからの――があるとすればそれは何か?

それは罪からの〈解放〉にあるかもしれない。

それが可能であるとすれば――。

見てみよう。

ここまでではまだギルベルトとヴァイオレットのふたりの〈不可能性〉は背徳と〈堕罪〉にとどまるのであった。

※確認しておこう。

ギルベルトは――彼のエロスは〈背徳〉である。

これでいいだろう。

ヴァイオレットの場合は、

彼女の

「〈不確定性〉が〈ブラックボックス〉であり、

〈両義性〉とは

「ヴァイオレットはギルベルトを理解していない/しようとしていない」

かつ

「ヴァイオレットはギルベルトを理解している/しようとしている」

である。」

であり、

どちらにせよギルベルトとの共犯による〈堕罪〉という袋小路であった。

もしこのままであったとすれば、本作のふたりの再会という愛の抱擁の意味は――過去の戦争での罪責とユリスの犠牲という〈残酷〉だけでなく――これからの愛の生活という背徳によってヴァイオレットとともに決定的に〈堕罪〉するということになる。(※「そんなものを見たのではない」というほぼすべての方は本当にそうか、なぜそうでないのか確かめてみてほしい。)

この場合、ギルベルトはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉とは関係を持たない。

具体的には、観客とともにあるままの――つまり私たちから逃れ去ってない――〈解放〉されていない――ヴァイオレットの「あいしてる」と同根の――ギルベルトの「あいしてる」も彼のエロスの思惑のまま変化していないということである。

これではまったくふたりは関係を結べていない。

すれ違っているというより同じ地平にそもそも両者が現れていない。互いが互いのなかでのみ存在する相手を求めているというだけのことである。

これはギルベルトの〈堕罪〉のエロスとヴァイオレットのイノセントなエロスの仮初の野合である。

ただ最後の抱擁と「あいしてる」は〈両義的〉で〈不確定〉な重ね合わせの複数の意味を併せ持つ。

よって先のエロスの野合の側面もまた確実にあるということである。

これがいままで背徳的エロスと呼称してきたエロスのひとつのあり方であり〈堕罪〉ということである。

ふたりの〈不可能な愛〉がこれで成就したといえるだろうか?

している。

というよりはこれしかないのである。

一方通行な仮初な愛こそが絶対的な〈不可能性〉の前でかろうじてありえる愛のかたちなのである。(※さてあなたの愛はどうだろうか?)

しかし私たちはすでに違う道筋も見出しつつある。一条でもないいくつかの――。

まずヴァイオレットの〈消失〉、〈解放〉の側面を確認しよう。

これは私たちが把握し得ない〈ブラックボックス〉としてのヴァイオレットがギルベルトの背徳的なエロスを熟知し、私たちと一緒にギルベルトも知らないところで包み込み、ともに〈堕罪〉するということであった。

これがもはや〈堕罪〉といえないのはヴァイオレットが私たちから〈解放〉されその罪悪を判定する物差しが無意味になるからであった。(※もちろんどこまでも彼女に追いすがることもできるだろうが――。)

次はギルベルトである。

彼が修道会の病院で目覚めたときに死していた――という〈幽霊〉であること――。

これを〈分身関係〉の〈逸脱〉だとすると――ギルベルトのユリスの病室での出現と憑依の意味は〈分身関係〉から〈幽霊性〉に席を譲ったということである。

※正確にはギルベルトのユリスに対する〈分身〉/〈幽霊〉の二重性の〈不確定性〉に彼を置くということである。

ユリスの〈幽霊性〉とはもちろん彼は死ぬものだからである。

これは『外伝』のイザベラ/エイミーという名と彼女の〈死〉/〈隠遁〉の存在の二重性による重ね合わせの〈不確定性〉と類比的である。

なぜなら――覚えておいでだと信じているが――ギルベルトはユリスだけでなくイザベラとも〈分身関係〉にあったのだった。

この〈変容〉の影響は甚大である。

これまで「第Ⅱ章.残酷篇」で導いたユリスの〈死〉の意味はひっくり返り灰燼に帰す。

ユリスの(背徳性はなくなり)死に意味はなくなる。

つまり彼は贖罪の羊ではなくなる――かわりに〈幽霊性〉を共有する。

よってギルベルトのエロスの背徳性はその分免じられるだろう。

しかしヴァイオレットに対するエロスの背徳性はそのままではないか?

それでいいのである。

このひと粒の変化が決定的に重要なのだ。

〈幽霊〉となった(つまりそう解釈されることによってこそはじめて)ギルベルトはヴァイオレットの〈ブラックボックス〉に向き合うことができるのである。

ただ彼女への罪が逆説的に彼を――私たちと同様に〈不確定〉であらかじめ〈想定不可能〉となった――彼女に再び出会わせるのである。

その〈可能性〉が開かれる――。

ギルベルトの〈復活〉と〈新生〉――。

【出力ワード:ギルベルトの〈復活〉と〈新生〉】

ここまででヴァイオレットとギルベルトの〈解放〉と〈新生〉が出力され出そろった。

ここで別の側面からアプローチするためにも一旦節を新しくはじめることにしよう。

第8節.おそれとおののき/ヴァイオレットの〈手紙〉の〈ミステリー〉

・第ⅰ項.ヴァイオレットを見失うということ

【入力ワード:ヴァイオレットの〈手紙〉】

これまで〈不可能〉な〈愛の成就〉――〈奇蹟〉への接近を、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉から――彼女の密やかな〈堕罪〉の共犯、彼女のエロスの変容、ふたりの〈幽霊性〉――〈復活〉と〈新生〉として素描した。

ところで

〈幽霊〉は互いに出逢えるのだろうか?

〈幽霊性〉をこの物語に導入することは様々な〈可能性〉を新しくもたらしてくれる。

それはこういうものだ。

〈幽霊〉であることでギルベルトはユリスを犠牲とすることはなくなった。(最初から死んでいたのだ!そして現在にいたるまでずっと――。)

〈幽霊〉だからこそヴァイオレットはギルベルトを理解していない。

できない。

ヴァイオレットはギルベルトを感知していない。

〈幽霊〉であるのだから――。

そうあるとしてこれは問題だろうか?

いや、〈不可能な愛〉に他者を完全に理解すること――ひょっとしたら少しでも理解すること――は関係ないのである。

そもそもそんなことはそれこそ〈不可能〉なのだ。

逆である。

理解できないということ――他者の――相手の心がわからないことをわかること――。

それが重要なのだ。

ヴァイオレットの心の〈わからなさ〉――〈ブラックボックス〉をさらに考えてみよう。

ヴァイオレットは私たちが知らないことを知っている。

彼女が他者の心の理解とともに彼女自身の心を獲得している間に――その反対にぼーっとそれを見ていた私たちは――彼女を見失っていたのだ。

ここから今度はヴァイオレットと私たちの関係がひっくり返る――いや、はじめて関係が結ばれる。

「われわれはヴァイオレットを理解しているのか?なにを知っているのか?そもそも私たちは何を見ていたのか?理解したつもりになっていたのか?」

これらを彼女が何を考えているのかがわからないことでやっと気づく!

ここから遡及的に『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』のすべては最後まで私たちのただの思い込みであったかもしれないことを突きつけて終わる。

推理小説のようには解けない〈謎〉を残して終わる。(※もちろん本論はここで終わらない。ひっくり返したものはもとに戻らないようにまたひっくり返すつもりである。どのようにかはこの先で――。)

そしてそもそも誰がこの〈謎〉を〈謎〉として眺めていたことだろう?

この〈謎〉こそが彼女の真の〈解放〉――ヴァイオレットにとっての〈新生〉――〈水〉=エロスと〈洗礼〉の〈不確定性〉である。

これは以前にも述べたとおりだ。

ではなにから〈解放〉されなくてはならなかったのか?

作品を編む幾重もの〈間接性〉――内心、心の声、〈ブラックボックス〉――ナレーションとモノローグの不在――義手で書かれる〈手紙〉――。

その〈手紙〉が伝えるものとは何か?なにが本心か?そもそも本心を伝えるものなのか?伝えたいことを伝えることは可能なのか?本当はなにを伝えるのか?

ここで〈手紙〉についてあらためて考え直そう。

この物語はなによりも〈手紙〉の話だったのだから――。

ヴァイオレットの〈手紙〉は何だったのか?何をもたらしたのか?

〈手紙〉そう、これが『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の、彼女の〈ブラックボックス〉が象徴していたものだ。

本作が〈手紙〉の物語なのだとすればそれは同時に〈ブラックボックス〉の話なのだ。

〈手紙〉=〈ブラックボックス〉

どれだけの人がそれに気づいているだろうか?

それも宜なるかな。

なぜならこれはヴァイオレットの観客からの分裂、独立、自律であり、彼女から疎外感すら感じるということであるからだ。

正しく現状認識ができているのであればこちらの安全安心が脅かされるということだからだ。

これが彼女のイノセントであると同時に盲目的で狂信的なギルベルトへのエロス――それに彼女が囚われているかのように感じる正体でもある。

だが、観客はここでギルベルトとともに彼女を愛する(知る)〈可能性〉が開かれる――まだ〈不確定〉な端緒に過ぎないが。

いや、待って欲しい!ギルベルトはヴァイオレットの自分への想いを知っている。だからこそ逢わないのだとさんざん云っていたではないか!

そう、それは知っている。しかし問題は「あいしてる」ではなく「あいしてる」とは何か?なのだ。

ヴァイオレットはギルベルトを「あいしてる」――なぜか?それはどういうことなのか?――それがまったくわからない。

この深淵のおそろしさ――「あいしてる」の〈ブラックボックス〉――にたじろいだのだ。

ギルベルトがおのれの〈背徳〉のエロスにおののいているうちはまだのどかだったのだ。

しかしヴァイオレットが実際に目の前に現れ、自身のエロスに何ら障害がないことを確信したとき、もうひとつの本源的な、エロスをたじろがせるがゆえに禁忌の侵犯としてよりエロスを亢進させる――ヴァイオレットの〈未知〉が現れたのだ。

そしてその〈未知〉は私たちの〈無知〉でもある――。

ヴァイオレットが何を考えているのかを理解できないことに気づくことで、つまりギルベルトとともに私たちは〈無知〉であることが露呈する。

しかしギルベルトは〈無知〉の前で――ここでこそ一人果敢に――彼女の前に立つのである。

そこではもはや彼の背徳的なエロスのその成立根拠は無効になるのだ。

それは直ちに彼のエロスが背徳的なものでなくなるということではない。そうではなく彼女に審問されるということだ。

彼女の〈ブラックボックス〉という真空のなかにサスペンドされるということ――。

〈不確定〉な彼女のなかの自分と向き合うということだ。

ヴァイオレットは何を考えているのか――何を望んでいるのか――彼女とは何なのか――まったくわからない彼女に自分のエロスを、自分自身を――査問にかけるということだ。

それで自分がどうなってしまうのか、これまでと変わってしまう恐怖――自分が壊されてしまうリスクを負って〈未来〉を迎えるということなのだ。

このギルベルトの〈賭け〉が〈不可能性〉が失効する〈奇蹟〉の場を開く。

ヴァイオレットの〈私秘性〉〈私秘的愛〉〈手紙の私秘性〉〈私秘的な手紙〉――。

これがギルベルトの〈不可能性〉を揺るがせ〈奇蹟〉を追い越すものである。

ヴァイオレットが私たちからもギルベルトからも遥か遠くに歩みを進めていた――いつからか、あるいははじめからそこにいた――からこそ、彼はその遠点に旅立ち飛翔することが可能になった(そういう物語であるのかもしれないのである)。

【出力ワード:ギルベルトの〈賭け〉】

・第ⅱ項.私たちは知り得ないということ、そのこと

【入力ワード:ヴァイオレットの〈私秘性〉】

ヴァイオレットの〈私秘性〉――〈手紙〉これが〈ブラックボックス〉であった。

そしてこの〈私秘性〉こそがギルベルトの背徳的なエロスとヴァイオレットの〈未知〉という〈不可能性〉から彼を引き離し〈奇蹟〉を、〈愛の成就〉を可能とする〈賭け〉に向かわせたのだった。

〈私秘性〉は重要な概念である。

しつこいようだがどういうことであったか繰り返そう。

ヴァイオレットの〈私秘性〉をこれまでいくらか触れた〈両義性〉、〈不確定性〉とすり合わせていこう。

それはまったくの無規定であるかもしれない。どこにも何も決まっていないかもしれない。

たとえばこういうことだ。

ヴァイオレットはギルベルトを最後まで理解しようとしない。

していないというならば「少しはわかる」とは何だったのか?

つまり彼女がわかるということをそもそも私たちがわかっていたのか?

そんなことがそもそも〈可能〉なのか?

私たちはメタ的に、彼女にもひとの心がわかるようになったと思っていた――しかし、彼女の心がわからないことで決してそれがわかっていないことに気づかされる。

彼女は興味なさげに無言で(いやそもそも私たちは彼女といかなる意味でも関係していない、ゆえにこちらが勝手に追いすがって夢想しているのであるが)「あなたは私を理解しているの?」と思い知らせてくる(いまやそうなった)。

彼女が興味あるのは最初からギルベルトだけだ。

そして私たちはそこで彼女を見失う。

ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉という〈不確定性〉――。

そういうことだった。

これがひとつのヴァイオレットの〈私秘性〉である。

あるいはヴァイオレットはギルベルトのエロスを理解していたのかもしれないという〈不確定性〉もあるだろう。

「少佐、私はあなたのあい(エロス)を知っています」

慄然とするセリフであろう。

そんなはずがない?

彼女がそれを知らないと、云うはずがないとなぜ私たちは知っているのだろう?

これもヴァイオレットの〈私秘性〉である。

あるいはすべてがそこから生まれてくる〈カオス〉といってもよい。

ヴァイオレットの〈私秘性〉を前にしたギルベルト、〈カオス〉に触れた彼に何がもたらされたのかだろうか?

ヴァイオレットの〈手紙〉が意味をなすのはここである。

決してそこではじめてギルベルトへ「あいしてる」を伝えたのでも、ギルベルトにとって既知のそれをくりかえしたのでもない(重要なのでくりかえそう)。

それでは本作に、彼に、何の転機ももたらしはしない。

ヴァイオレットの〈手紙〉が伝えたのは彼女の〈私秘性〉であり〈カオス〉であり擾乱である。

その〈両義性〉、〈決定不可能性〉である。

この以前以後において――ギルベルトは罪の意識に苛まれたエロスを拒む、拒まないという位相にある主体ではなく――新たな選択、決断、〈賭け〉を担う主体として生まれ変わったのである。

ヴァイオレットの〈手紙〉という入力から〈ブラックボックス〉が吐き出したものは

①自分を理解していない彼女をただ愛するという決断であり、

②自分のエロスを知っている彼女を受け入れるという〈不確定性〉であり、あるいは

③まったく〈想定不可能〉な〈未知の他者〉としてのヴァイオレットへ再び、そしてはじめての、矛盾した「あいしてる」を伝えるという選択と決断の〈賭け〉であった。

では以上をもたらした〈手紙〉とはそもそも何か?何を伝え、何を伝えないのか?

ギルベルトの〈決断〉の誘引はその前史がある。まず

①伝聞、新聞記事、間接的なヴァイオレットの生存によってエロスは再びさらに大きく燃え上がらされ、

②ヴァイオレットの来訪による声、口頭によって己の中のヴァイオレットとの答え合わせがなされた。

そして

③〈手紙〉により再び〈謎〉にかけられる――〈未知〉に対する〈無知〉――。

「わたしは、少佐を愛しています」

最後の一文はヴァイオレットの本心が伝わったのではなく、〈謎〉としてギルベルトを惹きつけた――恐怖とともに――からこそ彼を動かした。

ただ動いたのである。

〈手紙〉は本心が書かれそれが伝わるものではない。

よって〈手紙〉には後史がある。

④ヴァイオレットとギルベルトの〈再会〉である。

あの長い長いのヴァイオレットの云いよどみ――口で直に伝えることと〈手紙〉との乖離。

ここにこそヴァイオレットが何を云いたかったのか――何を知っているのかが不分明であることが――これ以上なく露呈している。

〈手紙〉はそれがそもそも届かないこと――必ずしも目的の相手に届かないこと以外にも意図したことが誤読されること――何が書いてあるかわからない――という〈秘密〉を宿すミステリーであった。

〈手紙〉のミステリーにギルベルトは誘引されたのである。

ここではヴァイオレットとギルベルトの間だけでなく彼女たちと私たちの間でも決して解かれることのない〈謎〉が提示されているのだった。

本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』が最後に残すのは――ずっと彼女を見守りそのすべてを知り尽くしているかのように見ていた私たちから――それがそもそも最初から思い込みに過ぎず――逃れていくという彼女の〈解放〉と〈再生〉と〈新生〉の物語であったということである。

彼女のことは知り得ないということ――。

それがあるということを強烈に印象づけられる。

迫ってくる。

そしてこの〈謎〉が決して解かれえないのはヴァイオレットが私たちの手を離れてしまったからであった。

【出力ワード:ヴァイオレットの〈手紙〉の〈ミステリー〉】

さて、そろそろ終盤である。また節をあらためよう。

第9節.ヴァイオレットもギルベルトも知らないこと、私たちしか知らないこと

私たちはここまで、ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉から彼女の〈私秘性〉、〈手紙〉、〈カオス〉をへて、ギルベルトの決断としての〈賭け〉にいたり――それが両者の〈幽霊性〉からの〈復活〉と〈新生〉であるさまを概観してきた。

このような〈新生〉はヴァイオレトとギルベルトを見失いつつも捉えるという読解を試みることで私たちにもともにもたらされるものであることが〈奇蹟〉への予兆となるだろう。

ではここで再び〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉の綻びと〈逸脱〉の最後にして最重要な例を示そう。

それは本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』を縦糸の〈手紙〉とともに横糸として織りなす〈過去の追憶〉――〈回想〉である。

【入力ワード:最後の〈予示と反復〉としての〈過去の追憶〉】

作中の〈過去の追想〉を――数え方にもよるが――ディートフリートやエリカなど、あるいはヴァイオレットとギルベルトに帰属しないと考えられるものを除き――ヴァイオレットが6回、ギルベルトが4回ととりあえず数えることとしよう。

以下のようになる。

(頁数は前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』より)

【〈過去の回想〉】

〈ヴァイオレットの回想〉 全6回

・pp.14-15(ギルベルトとの出逢いの抱擁。抱きすくめられる。内面描写なし。)

・p.21(ライデン市長の「軍人として」の発言に反応する戦時の自分3カット。内面描写なし。)

・pp.22-23(ギルベルトにブローチを買い与えられる。内面描写なし。)

・pp.27-32(自室でランプの灯りの中で義手の整備からの回想。)

(以下の画像を参照)

(戦場でギルベルトが撃たれる。いまに一瞬戻る。再び回想が続きギルベルトを背負って逃げる。また一瞬戻る。回想のギルベルトの「心から愛してる」。自室に戻ってからギルベルトへの手紙を書く。内心の代わりに手紙の文言が読まれる。)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

・pp.116-118(スミレの花を見るギルベルトと蝶を見るヴァイオレット。本を読むヴァイオレット。戦場で兵士に飲まれるヴァイオレットをギルベルトの手が引く。内心描写なし。)

・p.155(ギルベルトとの月夜の再会。抱擁から過去の最初の抱擁の追想。)

〈ギルベルトの回想〉 全4回

・pp.102-103(修道会の病院のベッドで目覚める。兵士の亡骸をみる。)

・pp.105-107(最後の戦場――ヴァイオレットの落ちた腕――ギルベルトを見るヴァイオレットの顔。)

・p.113(扉を境にしてヴァイオレットの声を聞きながら4カット、火の粉の舞う中で血に濡れたヴァイオレット。)

・不分明に混じり合う回想pp.142~144(ディートフリートと対峙しつつ――ヴァイオレットとの出逢い。蝶を追うヴァイオレットを見るギルベルト。続いてヴァイオレットの手紙を読みながら――最初の抱擁――ヴァイオレットの手を引き抱きしめる。手紙の文面とともにふたりが経験した様々な追憶。最後にヴァイオレットとの別れ際で穏やかに微笑む。)

ここで注目するポイントは3点ある。

【①】

これらの回想自体が作品にたいして持つ意味である。

あらためて振り返ってみると例に挙げたものだけでもわかるように、まずこの多さに驚く。

それだけで本作において〈回想〉の持つ機能がいかに重要であるかがわかる。

本作『劇場版ヴァイオレット・エヴァーガーデン』は〈過去〉へと届く〈手紙〉の物語と云える。

また、ヴァイオレットとギルベルトの〈幽霊性〉の観点からすれば――〈過去〉に生きる亡霊たちの話であり――〈過去〉という亡霊に取り憑かれた者たちの〈復活〉と〈新生〉の物語なのであるが――それは決して〈過去〉が消え去ってしまうというようなことではない。

〈過去〉を再び生き直す、受け取り直す話である。

それをこれから確かめよう。

本作のふたりの〈回想〉は――モノローグもナレーションも付されない〈過去の再現〉として描かれるため――どちらのものか判然としないものがあるのだがそれゆえに――〈手紙〉と同じく〈不確定性〉にたゆたっており本作を読み解く上で最大のヒントになる。

本作はこの〈不確定な回想〉の多用により〈過去〉と〈現在〉を行き来しながら進行していく構造になっている。

最初はヴァイオレットの〈回想〉が4度続く。

そしてギルベルトが3度。

そのあとヴァイオレット、ギルベルト、最後にヴァイオレットとなる。(前述のようにとりあえずである。)

当たり前であるが彼女たちが再会するどころかギルベルトの生存が(ヴァイオレットに)確定される前にも〈回想〉は行われる。

つまり彼女たちは直接に再会する以前から〈回想〉というかたちで想い伝えていた。

しかし重要なことはそれは互いに一方通行なものであるということである。

一方通行な〈回想〉=〈手紙〉の一方通行的性格ということとなる。

ヴァイオレットもギルベルトも同じ出来事を明らかに違った解釈で〈現在〉から〈回想〉し当時の差異をより強化したかたちで再演している。

観客はそれを彼女たちとは異なる時空から、外側から覗き見ている。

【②】

〈過去〉の追想の重要な機能のふたつ目は観客だけが知る特殊な〈回想〉についてである。

最後のギルベルトの〈回想〉――ディートフリートとの対面とヴァイオレットからの〈手紙〉を読みながらの〈回想〉である。

まず兄との会話では幼いヴァイオレットが空を舞う蝶を眺めている姿を〈回想〉する。

これはその前のヴァイオレットの5回目の〈回想〉と同じ出来事であり対応している。

同じ出来事を互いが別の角度で〈回想〉している。(以下画像を参照。一枚目がギルベルトの、二枚目がヴァイオレットのものである。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.142)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.116)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

ここでヴァイオレットの方はギルベルトが何を考えているのかがわからない(わからないというよりそれを知りたいと思うこと以前の段階かもしれない)といった意味合いで思い出されているように見えるが――ギルベルトはその悔恨の言葉で自身の背徳的なエロスを確認しているように見える。

次にディートフリートに促され、〈手紙〉を読みながらの〈回想〉であるが――最初はギルベルトから〈回想〉に入っていくのであるが――〈手紙〉の文面がその〈回想〉シーンに重ね合わされていくためそれがギルベルトのものであるかヴァイオレットのものであるのかが混ざり合ってわからなくなる――〈決定不能性〉――のである。

ここにギルベルトのヴァイオレットとの出逢いの抱擁のシーンの〈回想〉が含まれる。(以下画像を参照)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.143)

これはヴァイオレットが1回目と最後で〈回想〉するのと同一のシーンである。

(以下の画像を参照。一枚目が1回目の、二枚目が最後の回想となる。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.15)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.155)

つまり映画のリニアな順番は

ヴァイオレット→ギルベルト→ヴァイオレット(月夜の海での――映画のクライマックスでの――二人の抱擁の直後に、最後の〈出逢い抱擁〉の〈回想〉が置かれていることに注意)

と、このように同一の出来事――出会いの抱擁――の〈回想〉がくりかえされている。(※最後の回想をふたりの〈回想〉あるいはギルベルトのものとるとそれぞれ別の解釈が可能となるがここではヴァイオレットのものとする。)

さて、ディートフリートを前にしたギルベルトの〈回想〉の続きである。

最後は戦場でギルベルトとヴァイオレットが別れるシーンになるのであるが、必死さと当惑を浮かべる幼いヴァイオレットの表情と対照的な穏やかに微笑むギルベルトの表情で終わる。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

このギルベルトの〈回想〉が重要なのは、彼の「あいしてる」を云った場面で――彼の声はなく――ヴァイオレットの〈手紙〉(ヴァイオレットの声で読んでいる)が重なっていることである。(以下の画像を参照.一枚目と二枚目は連続したカットである。二枚目の「あいしてる」はヴァイオレットの手紙の文面であることに注意。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.144)

これは誰の視点の〈回想〉なのだろうか?

本当にあったことなのだろうか?

そうであるとしてギルベルトの微笑みは何を意味しているのであろうか?

このあとの文面は「……愛してる……を……ありがとうございました」が続き、現在のギルベルトはなんともいえない崩れた表情をすることになる。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

このギルベルトがヴァイオレットとの別離に残した微笑の〈回想〉の意味は〈多義的〉であり確定させるのが難しい。

スタンダードな見方は絶望的な状況でヴァイオレットに安心と最後の祝福を願いそれを彼女に伝えようとしたというものである。

問題はそれをここで〈回想〉する意味である。

実はこれと同じシーンをヴァイオレットが4度目に〈回想〉している。

一度目は別れのシーンでギルベルトの声で「あいしてる」を聞く。

そして同じシーンを続けて〈回想〉するのであるが、今度はギルベルトの「あいしてる」はない。

かわりにギルベルトの微笑みの後に発するのはヴァイオレトが書く〈手紙〉の彼女の読み上げである。

「……『あいしいてる』……。その言葉を与えて下さった……。だから、こうしてまた手紙を書いてしまうのです……。」

(以下の画像を参照。それぞれ一度目がギルベルトの声での「あいしてる」であり二度目はヴァイオレットの手紙の文面であることに注意。)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.31)

(前掲書『劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン STORYBOARD』p.32)

このギルベルトが「心から愛してる」を伝えるシーンで彼の――負傷した右目を隠すためか――表情は半分しか映されていない。

これも時系列は

【1】4度目のヴァイオレットの〈回想〉(①ギルベルトがヴァイオレットに「あいしてる」を伝える②ギルベルトの最後の微笑みのあとにヴァイオレットが手紙を書きつつ「あいしてる」を声に出す)→

【2】→ギルベルトの〈回想〉(ヴァイオレットと同じ状況を〈回想〉)→

【3】→ヴァイオレットの〈手紙〉(「あいしてるをありがとうございました」)となる。

【2】と【3】は連続しており、ギルベルトの〈回想〉に続いてのヴァイオレットの〈手紙〉の文面の声となる。

くりかえすが、ここではギルベルトが別れ際に口にした「あいしてる」をヴァイオレットの〈手紙〉の声が引き継いでいる。

このヴァイオレットとギルベルトの始まりの抱擁と別れの「あいしてる」がともにヴァイオレットの〈回想〉と〈手紙〉でサンドイッチされる構造は非常に印象的であるばかりではなく明確であることに驚かされる。

つまりこの何度もくりかえされる〈回想〉の〈抱擁〉と「あいしてる」が現実のふたりの再会の場面で出逢うことで新たな意味――出来事となるという構造である!

さて、少々先走りすぎた。一方通行なふたりの〈回想〉と〈手紙〉が〈過去〉へと届く〈手紙〉の物語となることに戻ろう。

つまりこのヴァイオレットとギルベルトの別れの際の彼が「愛してる」を伝えた〈過去〉に、現在のヴァイオレットの〈手紙〉が「愛してる」を返している――ということが注目されなければならないということである。

さらにそれだけでなくこの〈過去〉と〈手紙〉のつながりは両者の内面の〈回想〉を俯瞰して把握できる私たちだからこそひとつのつながりとして了解しうるということである。

これによってヴァイオレットとギルベルトは〈時間〉と〈個体性〉によって隔てられているということがむしろ強調されるといえる。

そしてもうひとつ重要な示唆がここにある。

「ヴァイオレットはギルベルトを理解していなのではないか/しようとしていない」というこれまで何度も前提にしてきたことである。

これが傍証以上のものとなるであろうか。

つまりギルベルトのなかで〈回想〉されるヴァイオレットは〈回想〉している〈現在〉からのコメンタリーとしての彼のセリフとともにある。(つまりヴァイオレット、ホッジンズ、ディートフリートの前で〈回想〉のなかのヴァイオレットを斟酌する言葉を口にしている。)

しかしヴァイオレットの〈回想〉のギルベルトにはヴァイオレットは云わないのか云えないのか、何も云っていない。あいかわらずモノローグも付されない。

ヴァイオレットはいまだドールとしての仕事を経験する前のように彼を〈回想〉する。

ヴァイオレットの最後の物語のこの映画において、一面ではヴァイオレットはひとの心がわかるようになったという成長を遂げた姿で描写されるにもかかわらずである。

彼女はギルベルトだけはあまりに特別であるからそれがわからないのだろうか?

あるいは〈現在〉ではなく〈過去〉のことだからわからないのだろうか?

あるいは彼にたいしてはそもそもそれはどうでもいいことなのだろうか?

それともやはり彼女は実はすべてを知っている、または知っているつもりではあるが私たちにはそれがわからないのだろうか?

ヴァイオレットとギルベルトのこの〈過去〉の別れの〈回想〉には決定的な違いがある。

まずヴァイオレットはおそらく実際にあったとおりに、彼の微笑みとともに「あいしてる」を〈回想〉する。

そして一旦現在時に戻り、続けて彼への〈手紙〉を書きながらその文面を読む自身の声のなかで――今度は二度目の何も云わない同じギルベルトの微笑みを想起する。

(以下おさらいである。)

それにたいしてギルベルトの〈回想〉では――ヴァイオレットの声で〈手紙〉を読むヴォイス・オーヴァーがギルベルトの〈回想〉に被る演出もあって誰の〈回想〉であるかが〈不確定〉になるが――少なくともここではギルベルトの声の「あいしてる」は聞かれないのである。

これによってヴァイオレットの〈手紙〉の最後の一文の機能と効果があらわになる(何度も述べたようにそれはここではじめてギルベルトがヴァイオレットの「あいしてる」を知るのではないのであった。それは彼にとって既知のことであった)。

つまりこれによってこのシーンでギルベルトは〈過去〉に自分が伝え――いまは失った――「あいしてる」を〈手紙〉によって返されることで呼び覚まされるということである。

なによりここで重要なのはギルベルトは〈回想〉――つまりそれをしている〈いま〉――では「あいしてる」を喪失しているということだ。

ギルベルトは〈過去〉には云えた「あいしてる」を〈現在〉では――最後にヴァイオレットに再会して直接伝えるまで――〈回想〉のなかで云わない自分を登場させることで――それを言う資格を失ったという自覚を表明しているのである。

これで彼がいかに自身に重い劫罰を科していたかがわかるだろう。

ギルベルトは右眼と右腕を失っただけでなく、なによりヴァイオレットへの「あいしてる」を失っていたのである。

このギルベルトの最後の〈回想〉から見いだされるものが観客だけが知る特殊な〈回想〉の意味である。

この彼の〈回想〉の意味とは――ギルベルトの〈回想〉のなかに、ヴァイオレットというまったくの他者として隔絶した存在の〈手紙〉が侵入することで時空を越えての対話が実現するという――私たちだけが知る〈真実〉があらわれたということである。

(※これはいま探求を進めている〈奇蹟〉とは別の観客のみが知り得るという意味でのスクリーンにおける〈奇跡〉である。)

またこの稀有な出来事を前にすると、彼女と彼の〈真実〉を私たちが知ることはいかにありえないことであるかがわかる(もちろんこの漏れ出た〈真実〉が絶対である確証はないしふたりのほうがより知っているという保証もない)。

今度はこれより前の同じヴァイオレットの二度くりかえされるギルベルトとの別れの場面の〈回想〉に戻ろう。

ヴァイオレットは一度目の〈回想〉では聞いた「あいしてる」を二度目は聞かない――失ったということもたいへん意味深長である。

(※これは聞かないというよりは手紙に「あいしてる」という言葉をタイプライターで打つ瞬間にギルベルトの「あいしてる」を思い出したということであるが、ヴァイオレットの「あいしてる」が先か、彼の〈回想〉が先かは〈両義的〉である。)

そしてこの〈回想〉からいま書いている現実の手紙の「あいしてる」の連想は――先述したように――ギルベルトとの再会において今度はギルベルトの〈回想〉へのヴァイオレットの〈手紙〉の侵入と結合としてくりかえされることになる。

ここで強調しておくべきことは「あいしてる」という言葉がヴァイオレットにとってどれほど重要な解くべき〈謎〉であったのかということである。

まるでそれだけしか見えていないかのように――。

こういってもそれほど的外れではないだろう。

「ヴァイオレットはギルベルト自身以上に『あいしてる』という言葉の意味に執着しているのではないか?」

よりプリミティブに掘り下げていえば

「『あいしてる』という言葉こそが主体となって彼女の執着、欲望、エロスを惹起し支配し彼女を突き動かしているのではないか?」

「『あいしてる』の意味を探るということは〈ひとを愛する〉こととどういう関係があるのだろうか?」

つまりヴァイオレットは――ギルベルトを「あいしてる」ということとそもそも「あいしてる」ということ自体が何か?ということの互いに別のもの――〈謎〉を混同し実際には別けられていないのではないか?ということである。

逆に言えばギルベルトはその〈謎〉――「あいしてる」を知らないヴァイオレットにそれ自体が何か?という問いと自分がヴァイオレットを「あいしてる」という宣誓を――同時に伝えてしまったということである。

「愛するとは何か?」については節をあらためてこの後すぐまた考えることになるだろう。

またすこし戻ろう。

観客である私たちのみが知り得る〈真実〉であるギルベルトの「あいしてる」の喪失が意味することについてである。

このギルベルトの〈回想〉とヴァイオレットの〈手紙〉の出逢いという思わぬ交叉――。

つまりギルベルトのなかのヴァイオレットがいる。

そしてヴァイオレットのなかのギルベルトがいる。

(どちらが先にその種を蒔いたのだろうか?)

このギルベルトのなかのヴァイオレット、ヴァイオレットのなかのギルベルトは互いを想う〈エロス〉的出逢いであると同時に一方的な思い込みの他者像であることとの区別がつかない。

区別がつかないことは同じであるということかどうか?

ただ云えることはこの点で明確にヴァイオレットとギルベルトはすれ違っておりズレがあり、ミゾが刻まれていることが示されているということである。

なぜなら、それが一方的な思い込みであるにしても「正しく」把握した他者であるにしても別のものでなければ出逢うことはありえないからである。

つまりここまでは「どのような出逢い方をしたのか」を見てきたということになる。

このズレとミゾには解消する方法などないということ。それがわかるということ。

この先がありうるのかどうか――。

これが最後まで残る課題となるだろう。

まとめよう。

とにかくここで強調しておきたいことは本作において〈過去〉と〈手紙〉の対話ならぬ対話という直接的な伝達ではなく何重にも間接的な対話という驚くべき達成を見せているということである。

これは恐るべき鮮やかさとさりげなさであり震撼する極北の技巧、魔術といってもいい。

これを〈奇跡〉と呼ばざるを得なかったことは先に見たとおりである。

ヴァイオレットの〈手紙〉での「あいしてる」はギルベルトにとってはあの失われた〈過去〉、〈いま〉と断絶した〈過去〉を再生させる。

それはおそるべき予感を告知するものであったはずである。

なぜなら対峙せねばならない「あいしてる」こそが、自身からそれを奪った当のものであるという循環となるからだ。

そしてもうくりかえすこともないことであるが、やはりここでも単純に「ギルベルトはヴァイオレットの手紙で『あいしてる』を伝えられたことでその思いを知り応えた」とはいえないことがわかる。

ギルベルトは〈手紙〉によってヴァイオレットの「あいしてる」を知ったのではない。

彼は〈過去〉で失った自分の「あいしてる」がヴァイオレットを介して〈回帰〉してきたことを知ったのである。

それが再生したからこそギルベルトはヴァイオレットに再び「あいしてる」を伝えることができたのである。

ただしこれは「あいしてる」をヴァイオレットに伝えるトリガーとはならない。あくまでもそれが可能となったということに過ぎない。

彼を突き動かしたのは前節で述べたヴァイオレットの「〈手紙〉のミステリー」におそれおののきつつも「誘引」されたからである。

ヴァイオレットという〈ブラックボックス〉におのれをさらす〈賭け〉を決断したからである。

つまりこの〈過去に届いた手紙〉はギルベルトのみがその作用域にいるのであり、あいかわらずヴァイオレットはそれを知らない。

本作は、〈手紙〉は届かないかもしれない――届いたとしてもその意図は伝わらないかもしれない――誤解されるかもしれないという――一般的に本シリーズのテーマとされる「手紙によって伝わる想い」とは別の側面を最後に潜ませることで遡及的に根本的に読み直すことを引き起こす。

だからこそ一面的ではない魅力があるのである。それは〈手紙〉を書く人であるヴァイオレットの〈ブラックボックス〉へのギルベルトと同じおそれとおののきへの〈エロス〉である。

本作ではヴァイオレットとギルベルトはあくまでも非対称的な想いで惹かれ合っているのであり、透明で筒抜けになった心情を共有しているわけではないという現実においてもごくあたりまえな関係性を――モノローグを排しながら――〈手紙〉や〈過去の追想〉という間接性を駆使して――実にエレガントな絶技で重層的に表現している。

そしてこれがギルベルトにヴァイオレットを追わせた原動力なのである。

ギルベルトは――〈過去〉での別れの言葉としてではない――〈いま〉ここで現実で、もう一度(幽霊となった後に)「あいしてる」をヴァイオレットに伝えに行くのである。

【③】

最後にギルベルトの〈抱擁〉について補足しておこう。

これはヴァイオレットの最初の〈回想〉と先に見たギルベルトの〈回想〉でヴァイオレットの〈手紙〉の文面がはじまるところ、そして最後にふたりが現実での〈抱擁〉のあとにおそらくヴァイオレットの〈回想〉として、計3回繰り返される。(以下の画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

3回のほぼ同じカットがその意味を変えているというのは当然ではあるがこれもどう解釈をするか様々だろう。

ヴァイオレットが最初の出逢いの〈抱擁〉を最後にそのまま思い出すというのであれば――それはそのときは「あいしてる」を知らなかったのであるから――知らないときも実はそれは「あいしていた」のだという理解を得たといえる。

あるいは排他的でなく両立するものであるが、逆に少しわかるようになった「あいしてる」がけっしてあらかじめ「わかる」ようなものではなかったということ――そのことが出逢いに回帰することによって表現されているのかもしれない。

またヴァイオレットがギルベルトの背に腕を回して抱きしめないのも〈過去〉の〈反復〉(思い出してほしい。長くなっているが本節の入力ワードは最後の〈予示と反復〉としての〈過去の追憶〉である。)であろう。

さらに云えばこれはヴァイオレットの本来の臆病さの表れかもしれない。

そして本当にヴァイオレットが求めていたものが、出逢ったときのあの刹那にだけありえた関係性とまだ名前が与えられる前の初発に萌え出たよろこびであったということだろう。

それは本人が最後まで知らないままであるかもしれないたぐいのものである。

なにも知らず怯えていた幼い自分を受け入れてくれ抱きしめてくれた優しい男性という甘いファンタスム――夢想――。

それを私たちはあらかじめ想像したことがあっただろうか?

あるいはシンプルに最後の出逢いの抱擁の〈回想〉で締めくくることで〈新生〉を端的に示しているともいえるだろう。

いかなる予断も廃することが必要なことであるとここまでいくたびか述べてきた。

彼女のドールとしての仕事が最後に私たちに実らせたものとは「ひとの心がわかるようになるということは、ひとの心がわからないということがわかる」ということである。

それが私たちにはうかがいしれないヴァイオレットの〈私秘性〉であり〈手紙〉の本質であった。

最後の彼女の過去の追想のギルベルトとの出逢いは――そうした安易な私たちの共感を阻む彼女だけの特異な欲望が垣間見られたということであり――どれだけ私たちが異論を唱えようとその私たちからの〈解放〉である。

彼女にとって、この〈過去〉の郷愁こそがなによりも特別だったのであり――この瞬間から自ら海に飛び込み〈洗礼〉を施した彼女の止まっていた時間が再び動き出すのである(もちろんそうであり得るということであるが)。

「ずっとこうしたかった」から最後の再会の〈抱擁〉のカットをヴァイオレットのものではなく「ギルベルトが想像するヴァイオレット」が想い描いたものであるともいえる。

またより入り組んだものであるが逆に「ヴァイオレットが想像したギルベルトが想起しているもの」としてヴァイオレットが自分と重ねたとも考えられる。

相手のなかの自分、自分のなかの相手、自分のなかの相手のなかの自分と相手のなかの自分のなかの相手――このいたちごっこの恋人たちの戯れもまたいかめしくいうと〈不確定性〉であり、ここでそのなかの主体は融解して輪郭を失い、観察者――私たち――は彼女たちを見失ってしまう――。

つまりもはやここまでくると何重にも入れ子構造になり決定できない。

単一の〈ブラックボックス〉ではなく複合的な〈ブラックボックス〉である。

そしてここから〈奇蹟〉の〈不可能性〉を追い越す試みがはじまる。

ヴァイオレットの内心と〈手紙の私秘性〉にさらされたギルベルトのおそれとおののきのなかで身を開く決断が――〈賭け〉が――背徳のエロスの〈愛の成就〉の〈不可能性〉に亀裂を入れることになるかもしれない。

よってもしそうであったのだとすれば、私たち観客が追えないどこかで――歪んだ合わせ鏡に映る無限の鏡像――たちがどこかで――彼女たちの〈わかりあえなさ〉が消失する瞬間もあるかもしれない。

そう考えることではじめてヴァイオレットがギルベルトを理解しようとしていたこと、理解していたことが語れる〈可能性〉もまた開かれるかもしれないのである。

であるとしてもそれがいかなる価値と意味を持つものなのか――ヴァイオレットとギルベルトの私たちからの〈解放〉の後では――背徳もイノセンスも私たちのパースペクティブから消えてしまった以上、いまのままではもはや私たちに何もはわからず、何もいえないはずである――。

【出力ワード:〈回帰〉するギルベルトの「あいしてる」と無限の解釈可能性】

第10節.もうひとつの、ユリスの〈死〉の意味

【入力ワード:様々な〈不確定性〉】

ヴァイオレットの〈ブラックボックス〉(〈私秘性〉、〈手紙〉)という〈不確定性〉がギルベルトに〈謎〉をかけ、〈賭け〉というもうひとつの〈不確定性〉を導く決断をもたらしたのであった。

〈ふたりの不確定性〉が〈奇蹟〉の〈説明不可能性〉を照らす鍵であった。

〈ふたりの不確定性〉の結果としての〈奇蹟〉に随伴するものを補足しておこう。

ヴァイオレットが私たちから離れていったようにギルベルトもまた彼女のもとに必死に駆けることで私たちから遠のく。

そう読まねばならない。(以下画像を参照)

(『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』公式Twitterより)

ヴァイオレットとギルベルトは〈夜〉に向かって駆け寄るのだ。

この出来事をこれまで〈愛の成就〉という名で呼んできた。

しかしそれはあくまでも仮の名であるしその実相を私たちは知らない。したり顔でわかった気になってはならない。

仮にそこで何かに感動し涙が流れたのだとしてもその心の震えはスクリーン上の出来事とはどこまでも答え合わせなどできない。だからこそ意味を持ちうるとしたら――なにもわからない――そういうことだったはずだ。

ヴァイオレットが何を考え知っているか、心のかたちも動きもわからない。

ギルベルトがいかなる決断をしたのかも本当は観客はわからない。

だから月明かりの下の彼女たちは、本当は〈堕罪〉したのかもしれないのだ。

ギルベルトが幼いヴァイオレットにひとの命を奪わせ、その姿に身を焦がせた情欲――。

ヴァイオレットのギルベルトへのイノセントな慕情もまた血に染まったものであること――。

「ずっとこうしたかった」という彼らの〈愛の成就〉は人目をはばかられる行為であることなのかもしれないのだ。

しかしそれと同時に、〈不確定性〉のなかで、そうでないかもしれないものなのかもしれない。

あるいはそうであると同時にそうでないという両者が入り混じって見分けがたい〈可能性〉も開かれたのだった。

ヴァイオレットが〈自己洗礼〉として海に飛び込み、ギルベルトが〈不確定性〉に〈賭け〉て駆ける。

それが本当の意味での戦争からの生還――〈幽霊〉であったことからの〈復活〉――生まれ変わり、再始動、生き直し――〈新生〉であること。

もしそうであったなら、ここでユリスは犠牲としての役割ではなく本当の役目を果たす(前に見たのはユリスの死の犠牲としての役割の無化あった)。

彼が今際の際でヴァイオレットとギルベルトを慮った「……生きてたんだ……。よかった。」が――これもヴァイオレットやギルベルトと同じく――他者への決して同一化できない隔たりがあるからこそ手を差し伸べることのできるいたわりの言葉と想いとなる。

〈予示と反復〉の構造の機能不全と〈脱魔術化〉。

〈分身関係〉の魔法が解かれることでユリスの死の意味が犠牲の羊から〈新生〉する。

彼は犠牲となったのではなく――ギルベルトの〈分身〉でも〈予示〉でもなく――ヴァイオレットではなく――本当に逢いたかったリュカに声を届け――〈未知〉の存在のギルベルトの生を祝福したのだ(もちろんユリスはそのために生きたのでも死んだのでもない。ただ最後にふたりを慮ったという端的な事実である)。

この本作におけるユリスの〈死〉の意味の変化は――決してユリスとその他の〈予示と反復〉の構造と〈分身関係〉が――そしてヴァイオレットとギルベルトの〈エロス〉の分析と〈幽霊性〉が――はじめから無意味であったということではない。

〈幽霊化〉によるユリスの死の〈脱犠牲化〉は先の思考空間の構築が無用であることを意味しない。むしろそれがなかったならばそもそも〈存在するという事態〉そのものが存在し得なかったものだ(つまりこの映画とまではいわないが本論の解釈における本作の存在そのものが存在する地平を失うということである)。

ヴァイオレットもギルベルトもユリスも「一度その経路をたどること」によって、〈犠牲〉でも〈堕罪〉でもないその他の存在の〈可能性〉が「もとよりあった」ことになる。

思考と感情と意識の時間は一方向にだけ進むわけではない。

〈復活〉するとき〈新生〉するときとは、それはあるひとつ別の時間で生きた経験から脱するときである。

その別の時間の〈可能性〉を開示するのが〈私秘性〉や〈賭け〉や〈手紙〉の持つ〈不確定性〉である。

逆にその〈可能性〉があけっぴろげにならなければ決して〈不可能性〉から逃れることはできない。

〈奇蹟〉は起きない。

【出力ワード:別の時間の別の〈生と存在〉の〈可能性〉】

第11節.狂気の「あいしてる」/「あいしてる」の狂気

本稿も終わりに近づいてきた。