【台風襲来の中】ベートーヴェン:交響曲第9番「合唱」 ロリン・マゼール&クリーヴランド管弦楽団【買いに行った】

40年以上前。発売日に台風が襲来。暴風雨の中、自転車で買いに走ったレコード。

ロリン・マゼール&クリーヴランド管弦楽団のベートーヴェン交響曲全集

私が本格的にクラシック音楽を聴き始めたのは中学1年の3学期。これまでたびたび書いていますが、音楽の授業でビゼーの「アルルの女」組曲を聴き、カラヤン&ベルリン・フィルの「カルメン、アルルの女、ペール・ギュント」の2LPを買い求めて以降です。

中2になって、同じクラスに大のクラシック好きの友人2人がいました。友人Aはカラヤン&ベルリン・フィルの大ファンで、前年に発売されたカラヤンのベートーヴェン交響曲全集をくり返し聴かせてくれました。

もう一人の友人Bは、世界の指揮者とオーケストラの楽団事情にやたらとくわしい人でした。

カラヤンのベートーヴェン交響曲全集を私も欲しくなったのですが、「いや、Aと同じ全集を買い求めるのも芸がない」と考えた私。

秋の深まったある日。なにげなく聴いていたNHK-FMでベートーヴェンの交響曲第6番「田園」が流れ始めました。

「え?何、このベートーヴェン!」

カラヤン&ベルリン・フィルの分厚い響きとは違う、スリムで繊細で爽快な響き。このレコード欲しい・・・・

曲が終わり、番組のパーソナリティが演奏者を紹介しました。それがロリン・マゼール(ロリン・マゼール - Wikipedia)が指揮するクリーヴランド管弦楽団(クリーヴランド管弦楽団 - Wikipedia)のベートーヴェンでした。

アメリカのレコード会社CBSが(日本ではキャンディーズや松田聖子などを発売していたCBSソニー)力を入れて進めているプロジェクトでした。

小遣いを貯めてマゼール&クリーヴランドのベートーヴェンを買い集め、残すは交響曲第9番「合唱」のみとなりました。

1979年(昭和54)10月21日(日)

マゼール&クリーヴランドの第9の発売日は1979年(昭和54)10月21日と発表されました。

ところが・・・・この日は日本のクラシック音楽界では大注目のイベントがあったのです。

カラヤン&ベルリン・フィルの第9演奏会をNHKがFMで生中継。

この年の10月。カラヤンが手兵ベルリン・フィルとウィーン楽友協会合唱団、名歌手10人、いわゆるカラヤン軍団を引き連れて大挙来日。ベートーヴェンの第9をはじめ、モーツァルトのレクイエムやヴェルディのレクイエムなど声楽付きの大曲を演奏することになっていたのです。

10月21日はその中でも最大の呼び物のベートーヴェンの「第9」演奏会でした。それをNHKがFMで生中継。

当時はカラヤンに熱狂的に入れ込んでいたわけではないのですが、これは聞き逃すわけにはいきません。

それに加えて、この日台風20号が日本列島を直撃したのです。

マゼール&クリーヴランド管のベートーヴェン「第9」

この日は、朝から激しく雨風が吹きすさぶ日でした。でも、「この日を逃すと、マゼールの第9がほかの人に買われてしまうかもしれない。行くしかない!」と考え、レインコートを着込んで、自転車をこいで、なじみのレコード店に向かいました。

風に吹き飛ばされることもなく、雨で全身がびしょ濡れになることもなく、そして大切なレコードが飛ばされたり雨に濡れたりして傷物になることもなく、ぶじに家に帰り着きました。

ロリン・マゼール&クリーヴランド管弦楽団 ほか

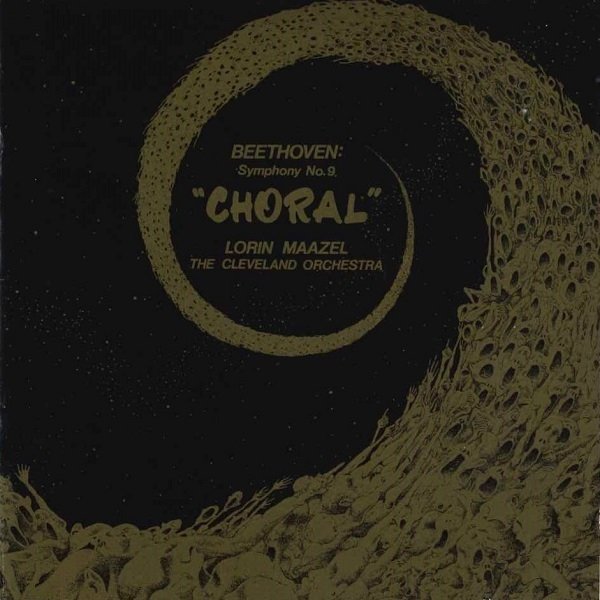

ジャケット表

デザインはイラストレーターの辰巳四郎

これまでの第1から第8までと同じく、引きしまったスリムな響きで、劇的な表現と祝祭的な表現も十分な第9でした。そして、各パートの奏でる音楽が鮮明に聞こえる鉄壁のアンサンブル。第4楽章の4人の独唱者と合唱団も強力でした。

<演奏者>

指揮:ロリン・マゼール

クリーヴランド管弦楽団、クリーヴランド管弦楽団合唱団

ソプラノ:ルチア・ポップ アルト:エレナ・オブラスツォワ

テノール:ジョン・ヴィッカース バス:マルッティ・タルヴェラ

「第9」はカラヤン&ベルリン・フィル以外にもいくつかの指揮者&オーケストラですでに聴いていましたが、「録音&演奏ともにこれは名演だ」と思ったものでした。

1か月後、クラシック音楽誌にこのレコードの評が載りましたが・・・・

・美しさの窓が孤立している

・マゼールはベートーヴェンに取り組むのが早すぎた

・時間に追われ、満員電車にすし詰めにされ、尻を叩かれて逃げていくような現代人の非人間的な生活をそのまま表したような演奏

・録音がわざとらしい

・聞き手に対決を迫る第9

・弦楽器群の音がきれいでないので酔わせてくれない

・独唱者に協調性がない

・マゼールは名歌手ぞろいの声楽陣を指揮できていない

・トスカニーニのような造型の厳しさがなく、ただ単に音が歯切れよく並んでいるだけ

・これから出てくるであろうア〇ドやレヴァ〇ンのベートーヴェンの前では、あっという間に古くさくなってしまうだろう

・マゼールの心は冷たさでいっぱいなのだろう

・人前で恥部をさらけ出しているような赤裸々な演奏

・精神の輝きがまったくない

・マゼールは、ベートーヴェン交響曲全集の最後に取り組んだ第9で完全に失敗。しかも不統一を露呈した

・マゼールは過去の第9の名演に対して、あれこれとアンチテーゼを並べたてるしかなかったのでは?

もうすさまじい悪評の嵐でした。マゼールその人への人格攻撃や公序良俗に反した表現なんかもあります。考えようによってはこれらは、昨今SNSにあふれかえっている醜悪な罵詈雑言と同類では?

「これって、Yunikoが(表現を)作ってんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、細部の表現や「て・に・を・は」は少し違っていても、すべて実際にクラシック音楽誌に掲載されたマゼールの第9評です。あんまり腹が立ったので、何十年も経った今でも覚えているのです。

これらの雑言を文字にした評論家(全員故人です)の名前も覚えているので、一部伏せ字にした上で名前を出してやりたいくらいですが、後でトラブルになったり、こちらの人格が疑われたりするのもイヤなのでやめておきます。

まあ、今から当時を振り返れば、これだけの悪評を読まされても、いっとき落ち込んだものの、その後もこの演奏を時々聴いている私の図太さというか、無神経さというか、「いちがいぼっけ(鳥取弁で”頑固者”)」もなかなかのものですが^^;

ロリン・マゼール&クリーヴランド管弦楽団 ほか

ジャケット表

カラヤン&ベルリン・フィルの「第9」生中継

夜はカラヤン&ベルリン・フィルの第9生中継でした。

友人Aの家で聴かせてもらった流麗な音とはまるで違い、いやもちろん流麗な響きもたくさんあるのですが、それ以上に、骨太の力のこもった第9でした。

ただ・・・・この時のコンサート事情に詳しい某評論家(実際に合唱団の一員としてこのステージに立っていた人)に言わせると、「エキストラがたくさん入っているので、生粋のベルリン・フィル団員だけの演奏と比べると、アンサンブルがかなりユルい」のだそうです。

なお、この時のカラヤン&ベルリン・フィルによる普門館ライヴの第9も、CDで発売されています。

ジャケット表

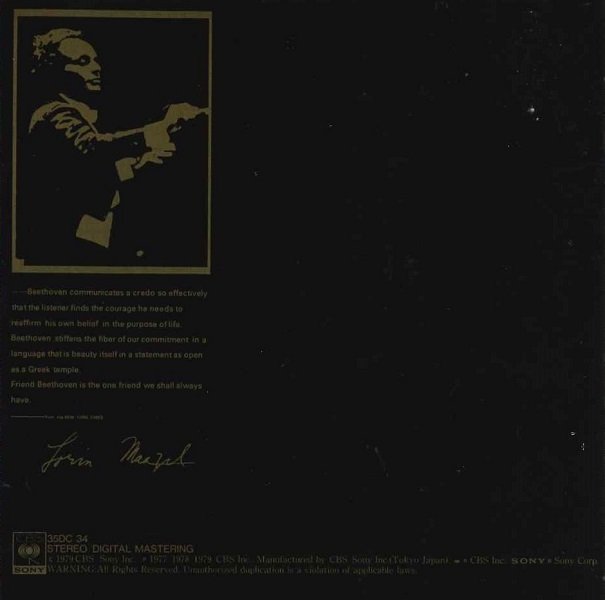

ジャケット裏

<次回予告>

マゼール&フランス国立管:オッフェンバック「パリの喜び」ほか

これは日本で発売されたCDの、あまり名誉とは言えない第1号になっているCDです。何だと思います?答えは明日。記事の中で。