丸佳浩の穴はどれほど大きかったのか?

去る2019年シーズン、セリーグ3連覇中だった広島を止めたのは、球界の盟主で5年ぶりの優勝を目指した巨人だったことは記憶に新しいことと思います。

その原動力となったのは、SSを務めながらも40本塁打を放ち、リーグMVPも獲得した坂本勇人や、投手三冠を獲得し、今季からMLBへ挑戦することとなった山口俊という既存戦力に加えて、広島からFAで加入した丸佳浩の存在がありました。

OPS1.096、WAR7.5を記録した前年レベルの活躍とはいきませんでしたが、それでもOPS.884、WAR5.4という数値は傑出したものには変わりなく、加えてライバルの広島から引き抜けたことが巨人の優勝に向けて大いにプラスに働いたことには間違いありません。

逆に広島の立場からすると、リーグ4連覇を逃した主要因ともなってしまったこの移籍ですが、丸の移籍による穴はどれほど大きかったのでしょうか?

今更感の否めない議題ですが、客観的数値やそれ以外の波及効果をもって丸の移籍が広島にどれだけの影響を及ぼしたのかを整理していこうと思います。

1.検証方法

丸の抜けた穴について、客観的数値を用いてその大きさを表していきますが、単純な本塁打や打点といった数値の差を見ると、何となく打撃面での穴の大きさは分かりそうですが、守備走塁面での貢献も高かった丸の穴の大きさを測るには不適当かと思われます。

ついては、今回走攻守全ての面での穴の大きさを総合的に測るために、WARという指標を用いていきます。

WARとは走攻守及び投球を総合的に評価する指標で、これまでは比較できなかった野手と投手を同じ土俵に上げて数値で比較できる指標です。詳細な説明については、下記リンクをご参照頂ければと思います。

今回丸の穴を測るにあたっては、WAR1.0が1勝分にあたることを利用し、丸が抜けたことで広島のWARがどれだけ減少し、勝ち星換算で何勝減らしてしまったのかという点から測っていこうと思います。

ただ、WARだけだとその穴の大きさを完全に測ることは出来ないと考えられるため、それ以外の客観的数値に表しづらい部分にも触れていきながら、丸の穴について検証していきます。

2.WARから丸の穴の大きさを測る

2-1.広島の勝ち星減とWAR

まず2019年の広島は、2018年と比べいくつ勝ち星を減らしたのでしょうか?

上記順位表の比較を見ると、2018年の82勝から2019年は70勝となっていることから、広島は実に12勝を減らしてしまっていることが分かります。逆に巨人は2018年の67勝から2019年は77勝と、10勝を上積みしていることから、ざっくり巨人と広島の立ち位置がひっくり返ったと言えるでしょう。

加えて2018年と2019年のWARの増減を見ると、投手WARは20.5→21.1と大きな変化はないものの、野手WARが25.9→15.4と激減してしまっています。ここでの野手WARの減少量である10.5は、広島が2018年から2019年にかけて減らした勝ち星12とおおよそイコールであることから、野手力の低下がそのままチームの成績低下に直結したと言えそうです。

野手WARを選手別に見てみると、鈴木誠也・菊池涼介・西川龍馬らはWARを向上させているものの、既存戦力で大きく響いたのは田中広輔と松山竜平のWARがマイナスに転落したことです。この両名で前年比-6.2のマイナス分があり、このマイナス分に加えて2018年丸のWAR7.5が重くのしかかって、大幅なマイナスとなってしまいました。

ただ、丸が2019年も広島に残留していたとして、2018年と同等の7.5というWARを記録できていたかは不透明なため、以下にて丸が広島に残留したと仮定した場合のWARを算出して、その穴を明らかにしてみようと思います。

2-2.丸の穴をWARに換算する

丸の穴をWARに換算するにあたって、仮に丸が2019年も広島に残留していたとすると、どの程度の数値を残したのでしょうか?2019年に巨人で残した成績に対し、マツダスタジアムを本拠地とした場合の仮成績を算出することで、その点を明らかにします。

2019年の丸が残した成績に対し、東京ドームのPFで補正を行い平均的な環境で残した成績に変換した後、マツダスタジアムのPFで再度補正を行うことでマツダスタジアムを本拠地とした場合の成績に変換します。その成績を基に、丸が2019年広島に所属したと仮定した際のWARを算出していきます*。

※一年間CFとして試合出場を続けた場合を想定。

走塁・守備の成績は補正が困難なため、そのまま使用。

代替水準対比価値はDELTA算出のものと一致しなかったが、個人算出のものを一貫して使用している

上記条件で算出すると、2019年も6.3のWARを記録していたことが分かります。2018年レベルとはいかないものの、非常に高い数値を記録しています。それに対し、実際の2019年広島のCFはどれくらいのWARを記録していたのでしょうか?

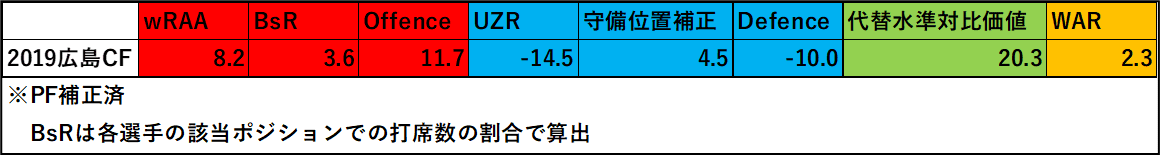

2019年広島において、CFに就いた選手の成績についてWARを算出すると、上記のように2.3という数値になります。西川龍馬の活躍で打撃面の穴埋めは多少できていますが、それでも大幅なマイナスで、加えて守備面でも大幅なマイナスを記録しており、攻守両面のマイナスが響いた数値となりました。

ということから、2019年に丸が残留していた場合に記録したであろうWAR6.3から、実際に広島のCFが記録したWARを比較すると、実に4勝分を失ったという計算になります。ただ、実際はCFだけでなくそれ以外のポジションへの波及効果も考えなくてはなりません。

というのも、2019年に主にCFを務めた野間峻祥と西川は、2018年はそれぞれLFと3Bと別のポジションをメインとして、一軍の試合に出場していました。ですので、LFや3Bにも彼らが他ポジションに移ったことによるマイナスが生じていると考えられます。

そのマイナスを検証するために、2018年と2019年の間で、両ポジション間のWARを比較してみました。そうすると、LFでは2018年のWAR1.9に対し、2019年は-0.8と大きく低迷していることが分かります。これには、野間がCFにメインポジションを移しただけでなく、バティスタの1B専任化や松山の打撃不振も大きく影響していますが‥。

3Bも同様に検証してみると、2018年のWAR1.1に対して、2019年は0.2とこちらもマイナスに振れてしまっています。守備面で大きく足を引っ張っていた西川のマイナス分は無くなったものの、その分打撃面のプラスは無くなったことがこのようなWARの低下を招きました。

以上より、丸が移籍したことにより、ざっくりではありますがWARのマイナス分総計で-7.6となりますので、おおよそ7~8勝分は失ったと捉えられることになります。

3.WARでは表しづらい要素

数値では、上記のように7~8勝分を失ったことになりますが、このWARだけでは中々表しづらいマイナス要素もあるため、最後にそこに触れていきたいと思います。

3-1.NPB随一のファストボール潰し打線の瓦解

丸の打者としての特徴の一つとして、あまり語られませんが、NPB随一のファストボールヒッターという点があります。wFA(ストレートに対する得点貢献)という指標では、2018年にはリーグ1位の39.2、2019年はNPB1位の38.4を記録しており、強烈なファストボールヒッターであることがよく分かります。

なぜこの指標を取り上げたかと言うと、wFAという指標はチームの得点力との相関が高く、事実2016年~2018年の3年間で圧倒的な得点力を誇った広島は、リーグ内でぶっちぎりのwFAの数値を記録していたからです。山賊打線と恐れられる西武も同様に、wFAは非常に高い数値を記録しています。チームの得点力を伸ばすには、ストレートをしっかりと捉えることが重要となってくるわけです。

得点力の源泉ともなるこのwFAの数値の底上げに大きく貢献していたのが、丸の存在でした。しかし、その丸の流出により、広島のwFAは2018年の73.7から2019年は-4.4まで数値が低下してしまっています。wFAを稼ぎ出していた田中や松山の不振があったにしろ、前年のwFA73.7のおおよそ半分のプラス分を一人で稼ぎ出していた打者の流出は非常に痛いものでした。

これにより、終盤に登場するリリーバーのファストボールを潰すことで生み出されてきた幾度の逆転劇も、2019年は大きく減少してしまいました。丸の流出により、NPB随一のファストボール潰しは自然と瓦解してしまったのです。

3-2.出塁能力の減退

先に丸の打者としての特徴で、ファストボールヒッターという点を挙げましたが、それよりも一般的なのは出塁能力の高さでしょう。

元来からの選球眼の良さと、ゾーンを徹底的に絞るアプローチのミックスによって、例年.400付近を記録する出塁率の高さは、後続の中長距離打者の長打をより大きな得点に繋げるものとなっていました。

そんな常に.400近い出塁率の期待できる3番打者が抜けることで、当然ながら3番打者の出塁能力は低下してしまいます。事実2018年は.457を記録していた3番打者の出塁率は、2019年は.357まで低下してしまいました。2018年があまりに高すぎるだけで、2019年の数値もそこまで悪くはありませんが、前年から.100も低下してしまうと、得点力に影響が出るのは当然でしょう。

これにより、後ろを打つ鈴木誠也の長打がこれまでより得点に結びつかない状況が生まれてしまいました。丸は得点源としてだけでなく、チャンスメーカーの役割を果たしていたのです。丸の存在は広島打線を循環させる心臓部だったと言っても過言ではないでしょう。

3-3.上位打線のスピード感の喪失

丸と言うと、近年は打撃力の高さがどうしてもフォーカスされますが、2013年には盗塁王を獲得したように、そのスピードも大きな武器です。

この丸も含む1~4番を務める打者が全員スピードが武器の打者ということもあり、常に先の塁を意識した攻撃も広島の大きな特徴でした。具体的には、走者一三塁という守備側が最も嫌がる最も得点パターンが多い状況を、いつでも作り出せるだけの打力とスピードを兼ね備えていたということです。

このようなスピード感がウリだった打線も、丸が抜けたことで1~4番までスピードも武器となる、十分な打力を兼ね備えた打者を並べるのが困難になってしまいました。これにより、2018年までのように上位打線で足でプレッシャーを掛けられなくなり、得点力にも少々影響を与えてしまったと推測されます。

3-4.OF守備の統率者不在

ここまでは打撃面にフォーカスした形となっていましたが、丸が抜けたことによるマイナス要素は守備面にも表れています。

UZRを見れば一目瞭然ですが、2019年広島のCFのUZRは-14.5と大きく低迷してしまっています。UZRはWARの範疇のため、本章の趣旨からはずれますが、このような目に見える形での影響だけでなく、それ以外の面でもマイナスはあったと考えられます。

それは、丸が長年CFを守り通す中で担ってきた、両翼の選手への守備位置の指示といった外野守備をフィールド上で束ねる役割を、担う選手がいなくなってしまった点です。

上記記事に外野守備は丸に頼りっぱなしだったとあるように、LFとRFの細かな守備位置は丸が司令塔となって指示を出していたと推測されます。そんな司令塔を失ったことで、最適なポジショニングを取れなくなったケースももしかすると存在したのかもしれません。

以上から、WARという指標からも、それ以外の要素からも、丸佳浩という選手の偉大さが分かっていただければと思います。この穴を埋め、再び巨人より上に行くことは容易ではありませんが、多くの若手有望株が揃う広島においては、近未来に明るい光が差し込んでいるのは間違いありません。そんな明るい近未来が広島にやってくることを祈りながら、本noteを締めさせていただきたいと思います。

データ参照:1.02-Essence of Baseball(https://1point02.jp/op/index.aspx)

データで楽しむプロ野球(https://baseballdata.jp/)

#野球 #プロ野球 #広島 #カープ #巨人 #丸佳浩 #WAR