堂林翔太の覚醒はホンモノか?

2012年にすい星のごとく表舞台に登場し、広島の次代を担うスター候補として期待された堂林翔太も、今年で29歳となります。2012年にレギュラーの座を掴んで以降、毎年のように期待されながら結果が残せず、2019年は一軍定着後最低の28試合の出場に終わってしまいました。

年々期待感は薄れていき、どんどん崖っぷちに追いやられていく中、2020年の堂林はここまで一味違う姿を見せています。2月から行われた対外試合では、49打席でOPS1.063と大爆発を見せ、3/22の中日戦では実に6年ぶりとなるマツダスタジアムでの本塁打を放ってみせたことが、それの何よりの証明です。

ただこれまでも毎年のようにシーズン開幕前は期待を抱かせていたため、今年の結果を見ても本当に堂林の打撃は覚醒したのか、懐疑的に思われている方も多いのではないかと思います。かくいう私も疑問符を抱かずにはいられませんでした。

そこで、データやフォーム等から、2020年の堂林はこれまでと比べてどのような変化が起きているのか分析し、3月までの実戦で見せた打撃はホンモノなのか、考察していきます。

1.これまでの堂林の課題

2020年の打撃を分析していく前に、まず2019年までの堂林にはどのような課題があったのかについて、大まかに整理していきます。

1-1.低コンタクト力と低長打力

堂林の打撃の課題と言うと、レギュラー定着1年目に150三振を喫したことから分かる通り、三振の多さという点がまず一番に挙がってくるのではないかと思います。

実際に2012年~2019年のK%の推移を見ていくと、2016年を除いて常に20%を超えています。2012年に指摘された三振の多さは、その後も解決されず続いているということです。加えてBB%から分かる四球の多さも高い数値を記録しているわけではなく、詳細は後述しますがボールの見極めに課題があると言えましょう。

アプローチ面を確認すると、スイング率は50%前後と高い数値(2019年リーグ平均46.0%)を記録している一方で、コンタクト率は70%前後と低い数値(2019年リーグ平均78.1%)となっています。このように積極的にスイングを仕掛けながらも、コンタクト力に欠けるアプローチは長距離砲に多く、似たような選手でいうとロメロ(楽天)、ビヤヌエバ(日本ハム)、マーティン(ロッテ)といった打者が挙げられます。

このような三振の多さや長距離打者のようなアプローチにも関わらず、長打力を示すISOの数値は、リーグ平均(2019年リーグ平均.140)を大きく下回る数値を記録し続けており、打撃アプローチとそこから出力される結果がアンマッチなものとなっていることが、打撃成績の低迷に繋がったと考えられます。

1-2.変化球への脆さ

堂林の打撃をずっとご覧になっていた方なら、何となくわかると思いますが、変化球への脆さも大きな課題の一つです。

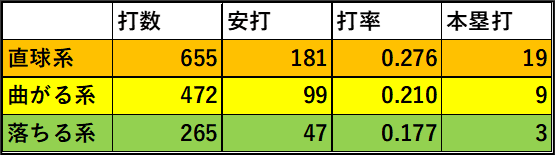

球種別の打撃成績について、直球系(ストレート/シュート)、曲がる系(カットボール/スライダー/カーブ)、落ちる系(チェンジアップ/フォーク/シンカー)に分類し、それぞれの打撃成績を割り出してみました。

それを参考にすると、直球系にはそれなりに強さを見せていることが分かりますが、曲がる系や落ちる系の変化球には対応できていないことが分かります。2019年の曲がる系のNPB平均打率が.250、落ちる系が.207という点から比較しても、やはり対応力は平均レベルより劣っていることが分かります。

この傾向はデビュー当初から変化はなく、変化球への対応も長年の課題となっていました。

1-3.低めボールゾーンの見極め

上述の三振の多さともリンクしますが、低めのボールゾーンへの投球の見極めも大きな課題です。

打席数の多かった2012年~2014年、そして出場機会の減少した2015年~2019年はひとまとめにして、コース別の打撃成績を示したものが上記になります。

2012年は真ん中から外寄りのコースに強さを見せていたのが、2013年はその傾向が低めへと変化し、2014年は逆に高めに強さを見せることとなっています。2015年以降は明確な傾向は見えないものの、2012年に近いホットゾーンとなっているように見えます。

このように年度ごとに少々傾向に違いが見えますが、低めのボールゾーンについては一定の傾向が見えてきます。それは率の低さは当然ながら、手を出した三振を喫している率の高さです。2012年から73.1%→61.5%→75.5%→52.1%と、半分以上は三振を喫する確率で推移しています。

これほど脆さがあるボールに対し、完全に捨てられず手を出し続けたために、三振は増え長打も増えないという負のスパイラルに陥ってしまったのでしょう。

1-4.捻りすぎの打撃フォーム

ここではデータ面からフォーム面へと話を移しますが、堂林のフォーム的な欠点は既に多く語られている通り、上半身の過剰な捻りという点で間違いないでしょう。

これを検証するために、同じ右打者の鈴木誠也と、踏み込み足の足上げ時と踏み込み足が地面に設置してトップを形成した時を比較してみます。

堂林は足上げ時から背番号がより投手に向いており、下半身も合わせて投手側に向いてしまっています。一方の鈴木誠也は、堂林よりも背番号の見え方が小さく、下半身も大きく投手側に向いていません。

続いてトップ形成時を確認すると、堂林は右ひじが背中からはみ出るほど強烈に捻っていることが分かります。加えて下半身も大きく動いており、ブレが大きくなりそうな形になっています。一方の鈴木誠也は、上半身と下半身ともにそこまで大きく捻ることはなく、下半身も足上げ時からは大きく動いていません。

この違いが何を生み出すかと言うと、まず上半身を強烈に捻ることで右ひじが背中からはみ出ていることから分かる通り、トップの位置が深くなりすぎ、手首の返しが早くなって引っかけた当たりが多くなってしまいます。

加えて、お尻を投手側に向けてしまうことで、下半身は投手側に向きながら上半身は深いトップの位置をキープすることで生まれる、いわゆる捻転差を生みづらい状態になってしまいます。この捻転差があることで、よりパワーを生み出せますし、よりボールを長く見れることで見極めも良くなります。この捻転差を生みづらい状態になってしまっていたために、三振が増え長打も思いのほか出なくなってしまったのでしょう。

2013年にも上記記事中にあるように新井宏昌コーチから、「右手の使い方が強すぎる。だから外角の球は引っかけ、内角は打ち損じる」と評されたことがありましたが、そこから中々抜け出せなかったのが2019年までの堂林なのです。

2.2020年ここまでの堂林

ここまで2019年までの堂林の課題を確認してきましたが、その課題は2020年ここまで解決しているのでしょうか?まだサンプル不足感は否めませんが、ここまでの実戦での打席結果から明らかにしていきます。

2-1.低コンタクト力と低長打力(2020年)

まずは第一の課題であった、低コンタクト力の割に少ない長打ですが、ここに改善があったのか確認していきます。

OP戦から練習試合にかけての36打席の成績をまとめたものを見ると、K%は22.2でBB%は8.8と、これまでとは劇的な変化はなく、三振の多さや四球の少なさといった課題はまだ残存していることが分かります。

そんな中変化を見せているのは、ISOから導かれる長打力と、アプローチ面になります。

ISOは.242と、昨年の中村剛也が記録したISOと同じ数値となっており、高い長打力を発揮していることが分かります。加えて、スイング率41.4%と過去でも最も低い数値を記録しながら、コンタクト率は82.5%と最も高かった2016年とほぼ同等の数値を記録していることから、アプローチ面も大きく変化していることが分かります。

この数値の変化を見ると、ここまでは今までより打つべきボールを絞って、しっかりスイングできていることが何となく伺えます。そのために、しっかりハードコンタクトして長打が増えているのでしょう。

2-2.変化球への脆さ(2020年)

続いて球種別の打撃成績から確認された、曲がる系や落ちる系の変化球への対応力の低さについてはどうなのでしょうか?

直球系/曲がる系/落ちる系の球種を3種別したものの成績を確認すると、これまでと傾向は大きく変わらず、直球系には強さを見せるものの、変化球に対しては対応力が劣るという結果となっています。

加えて、このプレシーズンの段階では、堂林に対する投球はストレートの投球割合が多く、実に59.9%を記録しており、2019年シーズンで42.6%であったことを考えると非常に高い数値となっています。ということから、得意の直球系のボールが多く投じられている分、好成績を残せているとの見方もできるでしょう。

ですので、本質的に堂林の打撃が変化したかは、この部分を見ると少し怪しいところではあります。

2-3.低めボールゾーンの見極め(2020年)

三振の多さの温床となっていた、低めボールゾーンの見極めについても確認していきましょう。

2020年のここまでの打席についてのコース別打撃成績が、上記のようになります。まだサンプル数が少ないためか、ホットゾーンに何か特徴があるわけではありませんが、特徴的なのは低めのボールゾーンのボールを振って三振するケースが減少していることでしょう。

2020年は36打数で4打数(11.1%)だけが低めボールゾーンに手を出したケースで、これまでは同様の数値が19.1%→17.9%→17.3%→18.8%と推移してきたのが大きく減少しています。

変化球を投じられる割合が低いため、という点も否定できませんが、現時点では見極めは向上していると捉えられそうです。

2-4.捻りすぎの打撃フォーム(2020年)

最後に捻り依存の打撃フォームに変化はあったのかについて、確認していきます。

2019年と2020年の打撃フォームを比較したものを見てみると、ざっくり2019年よりも上半身/下半身ともに捻りが弱くなっているという変化が起きています。

足上げ時を見ると、上半身の捻りはそこまで変わりませんが、下半身もポケットに入っている手袋の位置を見ると、以前ほどお尻が投手側を向いていない形を作れています。

トップ形成時も、右ひじが背中からはみ出るほど深い位置になく、深すぎない位置になっているように見えますし、下半身の動きも鈴木誠也ほどではありませんが、2019年よりは小さくなっているように見えます。

この変化が、ボールの見極めの向上やより大きなパワーを生み出すことに繋がり、2020年ここまでの好成績に繋がっているのでしょう。

以上より、まだ完全に捻りすぎが抜けたとまでは言えないものの、フォーム的な問題点は改善に向かっていると言えるのではないでしょうか。

3.まとめ

・低コンタクト力と低長打力

→打つべきボールに絞ってハードコンタクトできていることで、長打力は向上を見せている

・変化球への脆さ

→変化球の打撃成績は相変わらずの低さで、投球割合の非常に高いストレートを捉えての好成績だけに、変化球への脆さは相変わらず

・低めボールゾーンの見極め

→手を出すケースは減少しているが、変化球の投球割合が低いという要素もあるため、本当に見極めが向上しているかは懐疑的

・捻りすぎの打撃フォーム

→完全に抜けきってはいないが、上半身下半身ともに捻りは抑えられ改善傾向にある

以上が本noteのまとめになります。

まだサンプル数が少ないだけに、真の打撃覚醒を見せているかは何とも言えませんが、部分部分では間違いなく向上している点はあるため、例年以上に期待しても良いことには違いないと思います。

また、中には堂林が春先打つのは毎年のことだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、2012年~2019年のOP戦の打撃成績(上記表)と2020年ここまでの打撃成績を比較すると一目瞭然で2020年の打撃成績の良さが分かると思います。

開幕時期がいつになるか不透明な中、調整が非常に難しい状況が続きますが、掴みつつある今の感触をキープして、来る2020年シーズンに備えてもらいたいところです。

データ参照:1.02-Essence of Baseball(https://1point02.jp/op/index.aspx)

データで楽しむプロ野球(https://baseballdata.jp/)

2020 プロ野球オール写真名鑑