NEJ vol.2 を使ってどのように授業をしているか②

私の所属する日本語学校のA2レベル(初級前半・後半)クラスでは、週4回(50分×8コマ)、NEJという教材を使って、日本語の授業を行っています。私は、A2.2クラス(初級後半)で、NEJ vol.2の授業を、1年半、担当してきました。1年半ということは、教材を6周したことになります。

そこで、この教材を使って、どのように授業を展開しているのか、ここに記録しておこうと思いました。

この記事は、上記の記事の続きです。

Q&A

次に、テキストに書かれている内容についての質問(教師から学生へ)をします。

「Unit 17 リさんの物語①」では、私は今期、以下のように質問していました。

・リさんは日本に来るとき、プレゼントをもらいましたか。

→はい、(いろいろな人から プレゼントを)もらいました。

・お父さんは何をくれましたか。→時計をくれました。

・お母さんは何をくれましたか。→スカーフをくれました。

・誰がバックをくれましたか

→リさんのお兄さんとお姉さんがくれました。

・誰がセーターをくれましたか →リさんの妹さんと弟さんがくれました。

・リさんがもらったプレゼントはどうでしたか。

→どれもとてもすてきでした。

・親戚のおじさんは何をくれましたか→お小遣いをくれました。

Unit 17で、初めて授受表現(もらう/くれる/あげる)が登場します。

このUnit から、同じ事象を誰の視点で語るのかによって動詞が変わるという日本語のヴォイスの概念に学生は出会っていきます。

質問するときに混乱が起きないように注意が必要です。

マスターテキストでは、「あげる」と「くれる」は、同じ物語(文脈)の中で使っていませんので、混乱が見られることはありません。

「もらう」と「くれる」は、同じ物語の中にありますが、マスターテキストでは、「プレゼントをもらったこと」に焦点があるときには、「もらった」を使用しています。「誰がくれたのか」ということに焦点があるときは、「くれた」を使用しています。Unit 18 の「V‐てもらう/くれる」でも、同じ原則です。

なので、教師が「リさんは、お父さんから何をもらいましたか?」などと、その原則から外して質問をするのは、ここでは望ましくないと私は考えています。

私はQ&Aをしているときに、文法説明をする授業の流れは、なるべく作らないようにしているからです。

マスターテキストの意図通りに、上記のように質問すると、何も文法説明しなくても、今期の学生たちは、素直にマスターテキストにある文章を使って、正しく文を形成して答えることができました。

おそらく、「リさんはお父さんから何をもらいましたか?」「お父さんは何をくれましたか?」などと、混合して質問すると、学生は「え?」となるでしょうが、私は、それをしないようにしています。

しかし、ロジカルな学生は質問してきてくれます。

そんなときは、「いい質問です。よく気がつきましたね。それがこのUnitで勉強する文法です。§2でやります。」と答えます。

Unit 17 に来るころには、学生は、メインターゲットの文法説明は教科書のThe Gist of Japanese Grammarに書いてあることは学習していますが、おそらく、対訳付きで読んだとしても、出会ったことのないヴォイスの概念を文法説明だけ読んで「なるほど、分かった」と納得するのは難しいのだろうと思います。

それは、セクション2で、たっぷり時間をかけて扱おうと私は、ロジカルな学生をじらすことになっています。しかし、もう、どうしても気持ち悪そうな学生には、休み時間や、机間巡視のときに個別対応をします。同じ疑問を抱いていたロジカルな学生は、集まってきます。この時、私は、日本語の他に自分の使える外国語(英語、中国語、韓国語)を交えて、文法説明をすることが多いです。

その後、ロジカルな学生たちは、ピアワークやテスト前の復習回のときに、他のクラスメイトに教える役として活躍してくれます。

個人化質問

同じトピックで、学習者自身のことを質問(教師から学生へ)します。

例えば、以下のように質問します。

・(学生の名前)さんは日本に来るとき、誰かからプレゼントをもらいましたか。

・何をもらいましたか。

・誰が くれましたか。

・誕生日はいつですか?今年/去年の誕生日に プレゼントをもらいましたか。

・何をもらいましたか。

・誰がくれましたか。

・子どものとき、家族から お小遣いをもらっていましたか。

・誰がお小遣いをくれましたか。

「何をもらいましたか?」「誰がくれましたか?」と質問したときに、

例えば、「父がくれました」と言うべきところを「父がもらいました」などと文法エラーを起こしていたら、「父がくれました」と明示的にフィードバックを返し、もう一度、同じ質問を繰り返し、フルセンテンスでもう一度、答えてもらいます。

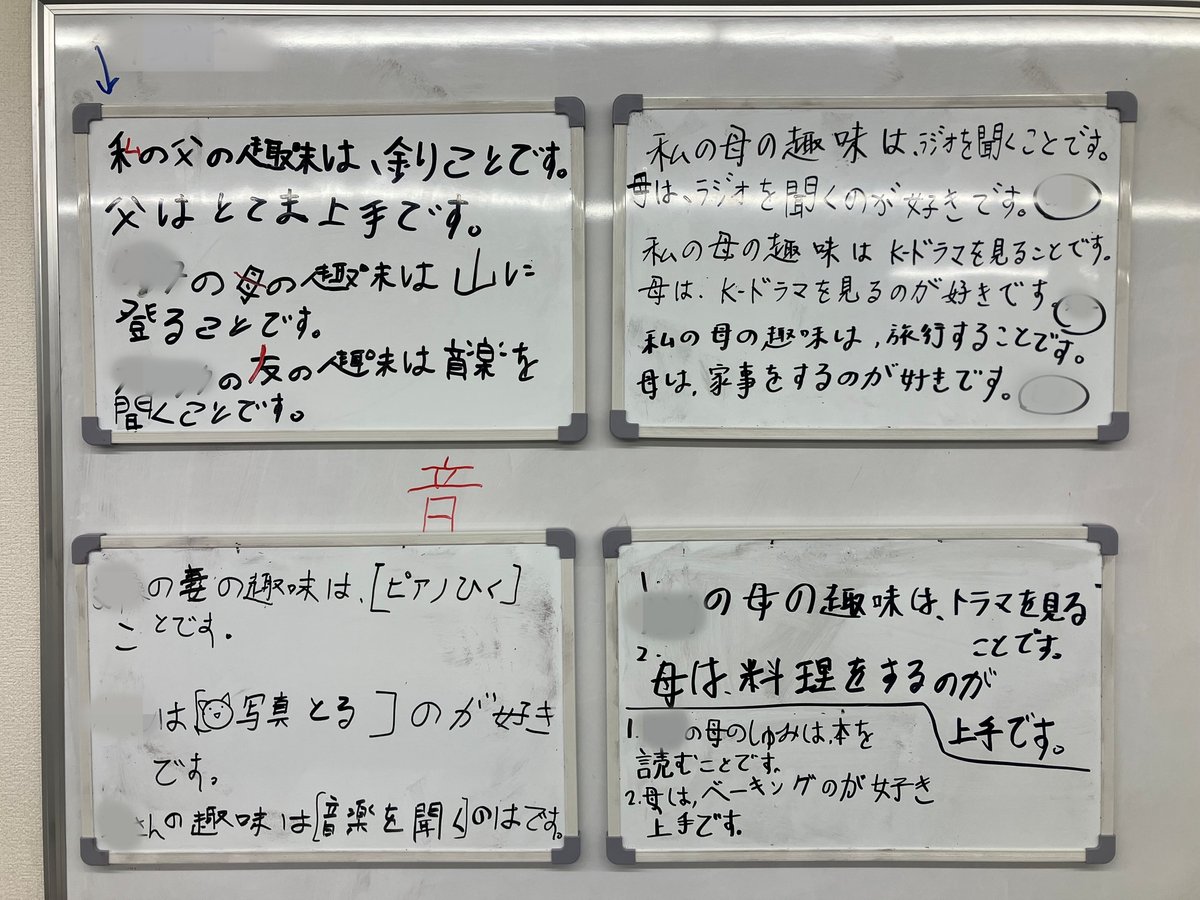

そして、板書で、

[だれ]が くれました。

[なに]を もらいました。

とだけ形を提示して、質問を続けます。

Q&Aと個人化質問は、クラスのレベル感によって、また、誰に当てるのかによって、難易度を調整しています。

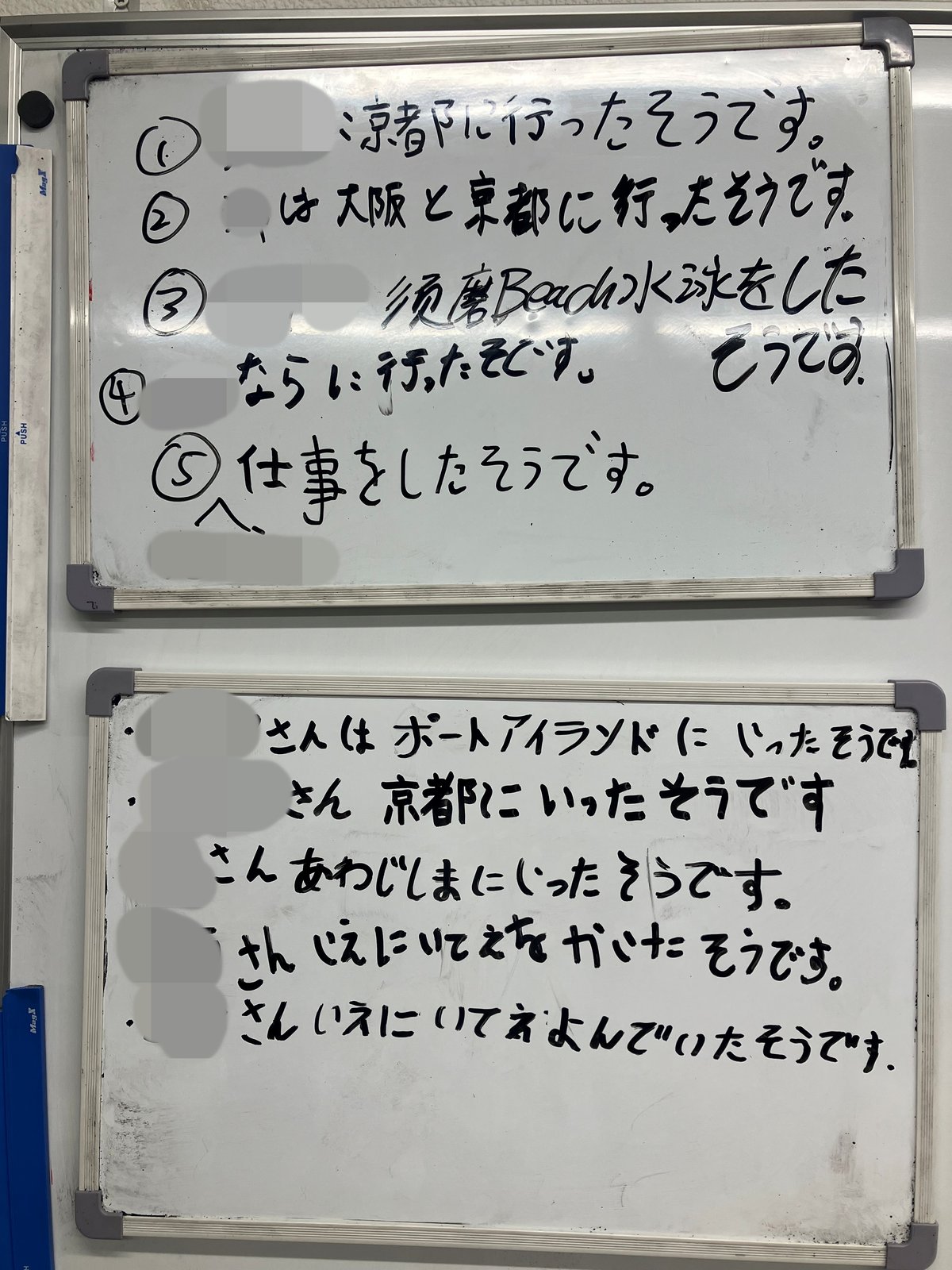

ペアで質疑応答

ややオープンな質問を提示し、学習者同士で質疑応答してもらいます。

例えば、以下のような質問です。

・子どもの時、家族や友だちから、どんなプレゼントをもらいましたか?

・誰がくれましたか?

Unit 17では行わなかった気がしますが、ここでの質問をミニホワイトボードに書いてもらい、みなの前で1文ずつ発表してもらうときもあります。

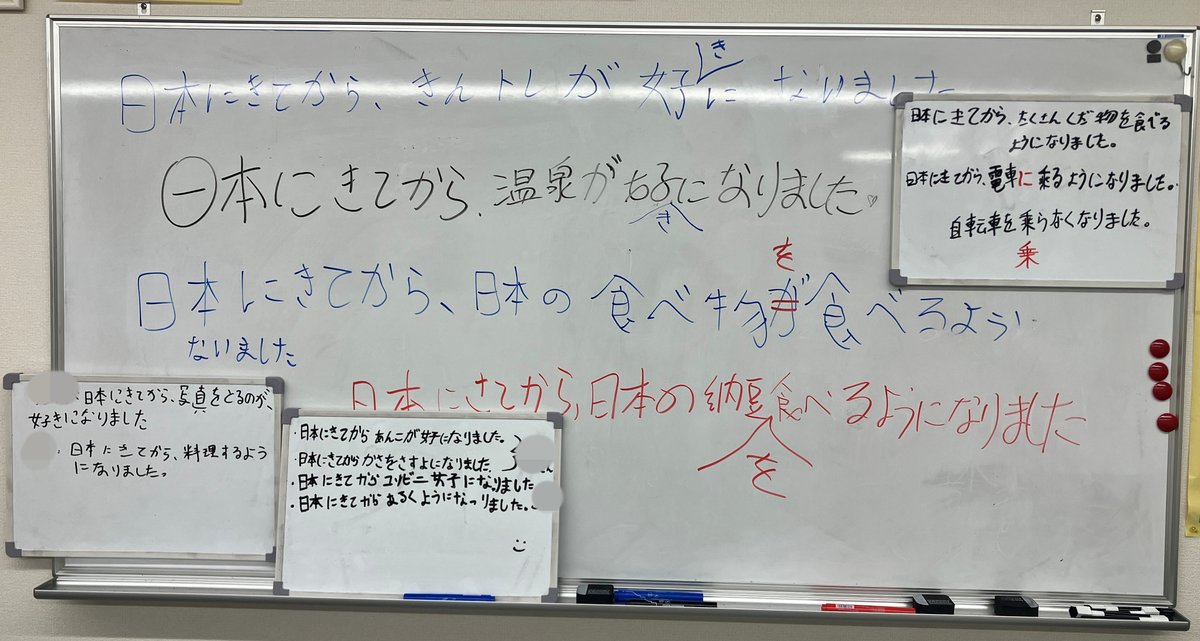

エッセイ・ライティング(自宅課題)

授業中に自分のことについて書く作業を少し入れることで、自宅課題であるエッセイ・ライティングの橋渡しになります。学生は、マスターテキストの言葉遣いを真似しながら、Google Classroom 上でエッセイをタイピング入力し、教師がオンライン上で添削します。

マスターテキストの言葉遣いを真似しながら自分のことを書くのは非常に効率の良い作文の練習だと思います。マスターテキストを真似せずにオリジナルで書くことは推奨していませんが、そのように書いてくる学生への添削は、添削だらけになってしまい、未習事項もたくさん登場せざるを得なくなってしまい、負荷が高すぎると感じます。

Unit 17 と18 はトピックが似ているので、2つを一緒にして、以下のようにエッセイ課題を出しています。

※今回は、Unit17 か Unit18 のうち、どちらか1つを書いてください。

今、みなさんには、「ありがとう」と言いたい人はいますか?

誰かがプレゼントをくれた話や、何か親切にしてくれた話、困っていたときに助けてくれた話などを書いてください。

Is there anyone you would like to say "thank you" ?

Please write a story about someone giving you a gift, being kind to you, or helping you when you were in trouble.

NEJの醍醐味は、自己表現活動なので、このように、そのトピックに関して、自分や身近な人のことを表現し、クラスメイト達がお互いのことを少しずつ知っていくことが学習の目標です。

発表

学期に3回ほど、自分で書いたエッセイをクラスで発表し、クラスメイトから質問を受ける、ということをします。今期の学生は、多くの学生が原稿を見ずに覚えて、発表することができました。これは、学生自身に大きな達成感を与える活動だと思います。私も学生の発表を聞きながら、毎回、上達ぶりに感動します。

評価の方法は、クラスメイト同士の他者評価と自己評価を採用しています。

クラスの人数が少ないときは、1人ずつクラスで発表できますが、たいていは、小グループに分け、グループ内で発表し合います。そちらのほうが、活発な質問ややりとりが発生するような気がします。人前で発表することが心理的に難しい学生は、私の前だけで発表してもらいます。

長くなってきたので、この後につづく「セクション2 文法ポイント」は次回の記事に書くことにします。