発酵展覧会

こんにちは。健康和食 月船のあもです。

先日、渋谷のヒカリエ8階で催されていた「Fermentation Tourism Nippon~発酵から再発見する日本の旅~」に勉強も兼ねて伺いました。

47都道府県のローカル発酵食品を一堂に集結した展覧会で、発酵デザイナーの小倉ヒラク氏のキュレーションの元、 47つのローカルな発酵食品からみる郷土料理の多様性、 それらが育む人々の精神性を通して、 日本の個性を再発見出来るという内容でした。

発酵についての基礎知識も学べ、各県から取り寄せられた発酵物と出会うことが出来ました。

ふぐの卵巣の糠漬、ままかり、あまぎゃあ、碁石茶などなど、珍しい発酵食品が所狭しと並べられている中、興味をそそられたのは

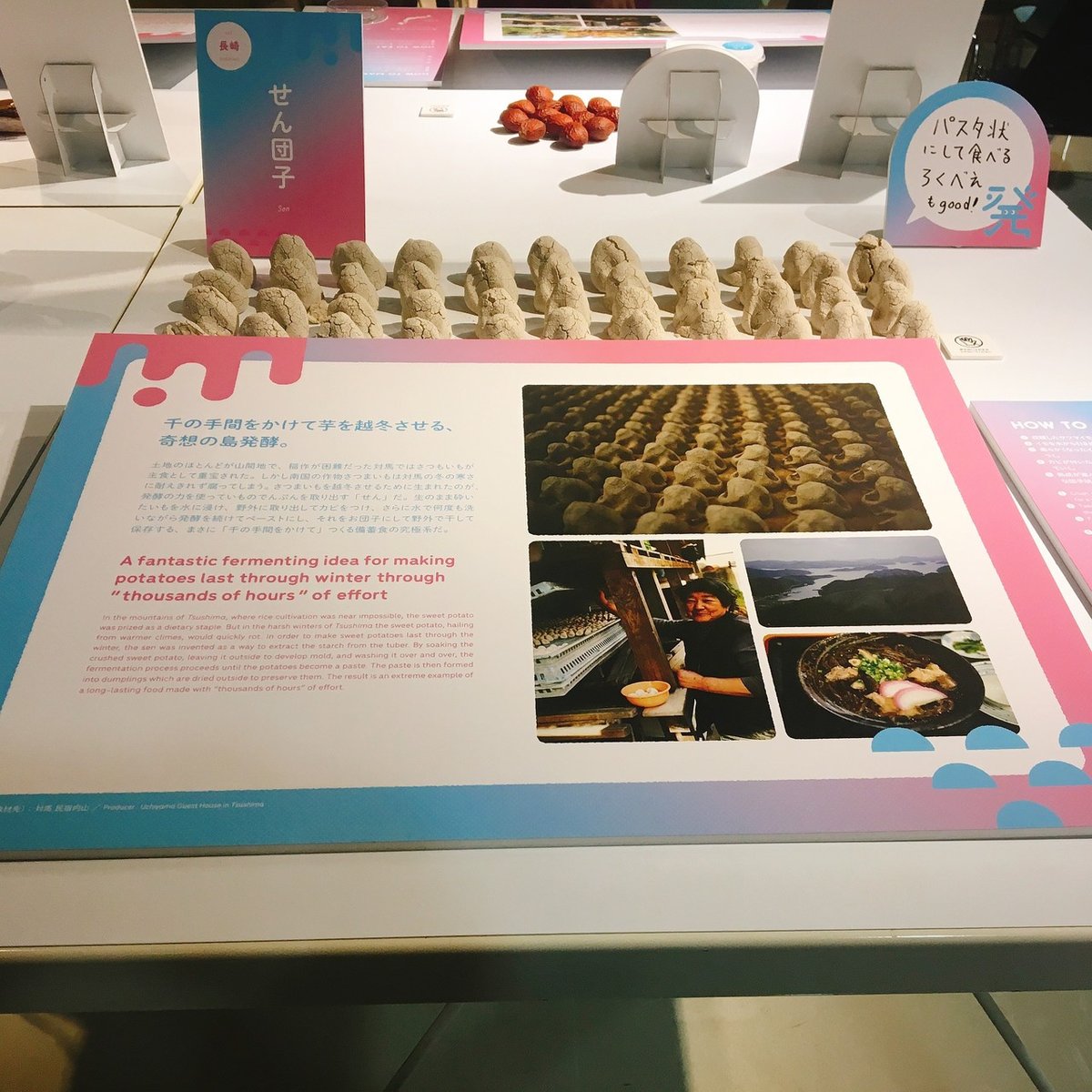

長崎県のサツマイモを発酵させた[ せん団子 ]。

稲作が出来ず、主食として重宝されたさつまいもをなんとかして越冬させたいという先人が千の手間をかけて保存したせん団子。こちらは見た目が砂みたいで味の想像が出来ません…

こちらは新潟県の[ かんずり ]。唐辛子をペーストにしたもの。

もとは、塩漬けにした唐辛子を軒先に干していて、たまたま雪の中に落ちていたものを先人が食べたら、美味しかったから…というとこから始まった発酵物。

他にも、伊豆大島の[ くさや ]も展示されておりました。香りはやはり臭かった…。

江戸時代に生産が始まったとされるくさやは、当初は単純な塩水に浸けた魚を干したものでしたが、

当時は生活に欠かせない貴重な塩を年貢として幕府に納めており、その為に魚の塩漬けは塩水を繰り返して使っていたことから、この発酵物が生まれたそうです。ということは節約?なのでしょうか。

このことからわかるように、発酵物ってそれぞれに人間物語があり、その物語も沢山種類があることが何より面白い。偶然生まれた発酵物、何とか食料難を乗り越えようと生まれた発酵物、節約?の為に生まれた発酵物。

発酵を知ることで、その土地の人や文化を知ることが出来る。そんな発見が出来たことで、月船でも、健康+発酵文化を発信していく場所にしていきたいと改めて思いました。

ご興味がある方はぜひ。

【「Fermentation Tourism Nippon~発酵から再発見する日本の旅~」開催概要】

2019年4月26日(金)~7月8日(月) ※会期中無休

入場無料

会場:d47 MUSEUM(www.d47museum.com)

時間:11:00~20:00(最終入場19:30)

いのちのごはん月船

国立市中1-9-4 国立ビル2階

営業時間:昼ごはん11:30~14:30 L.O.14:00

定休日:毎週月曜日、毎月18日

電話番号:042-574-4787

http://tsukinofune-shop.com

・SEEDPLACEのHP:https://seed-place.com

・SEEDPLACEのFBページはこちら。

・SEEDPLACEのTwitterはこちら。

・SEEDPLACEFAMILYはこちら。

ご興味ある方はSEEDPLACEに一度お気軽に遊びに来てください^^