ZENTechのロゴはどうやって作ったか

この記事はZENTECH MAGAZINE用の記事です。

株式会社ZENTech クリエイティブディレクターのタルマです。

普段は自分のデザイン会社をやっていたりもするのですが、実はZENTech創業時からJoinしている数少ないメンバーの一人です。その創業時にロゴデザインも担当していましたので、その時どのように作ったかを書いておこうと思います。

ZENTechとはどのような会社なのか

ZENTechを創業した当時は、いろいろな事業構想はあったものの、その軸にあったのは社長である島津さんの「禅」の思想であり、それを現代のテクノロジーと掛け合わせてより現代に適応する形で広めていくことでした。

禅の考え方は、仏教の教えの一部であったために、どうしても伝える上で宗教色が強くなってしまいがちです。しかし、様々な現代の偉人がこの思想から学んでいるように、昔も、今も、未来も変わらない人間としてのあり方を教えてくれるものでもあります。

そのような昔からある禅の考え方を近年出たばかりのテクノロジーと掛け合わせることをコンセプトにおいた企業のロゴとはどのようなものであるべきかということをスタートに、ロゴの制作を行いました。

まず、ロゴの制作をする上でこのふたつの要素を形にするとき、どのようなところに着目するべきかを考えました。

禅を示す、最も本質的な形

禅を何かの記号で示すときに、よく使われるのが「円相」です。「円」というものは、終わりもなく、始まりもない、上も下もない、よく考えれば不思議な記号です。滑らかに流れ続けるこの形状を何にも囚われない心、悟り、無限、宇宙など「この世の全て」を表す形であるとされていたりします。

禅を最も簡素に表すのがこの形なのです。

ロゴにする上でも、世の中の人が禅を認識するアイコンとしても、この形を外して考えることはできません。

「テクノロジー」を示す本質的な形

テクノロジーという言葉は「技術」や科学技術全般を示す言葉だと思いますが、ZENTechでは一応「コンピューターテクノロジー」つまりITのことを示す言葉として社名に使用しています。

このコンピューターテクノロジーというものを禅の円相と同じようにもっとも簡素に示すとしたらどのような形になるか、ということを考えました。

現在のコンピューターというものが成立させる上で最も基本的な要素はbit、0と1の配列で全てを表現しています。つまりこれが、コンピューターテクノロジの最も基本であり、全て、とも言えます。

「禅」と「テクノロジー」を掛け合わせた形

ふたつの要素を最も簡単に示す方法を考えてきましたが、今度は、この二つを掛け合わせた時にどのような形が良いか。

あくまで「禅」を標榜する会社としては、そのイメージを損なわない、潔い表現が適切でしょう。そのために、上記で示した「禅」「テクノロジー」二つの要素を最も簡素に示したもののように、このロゴも極限まで少ない要素で表現できるものを考えました。

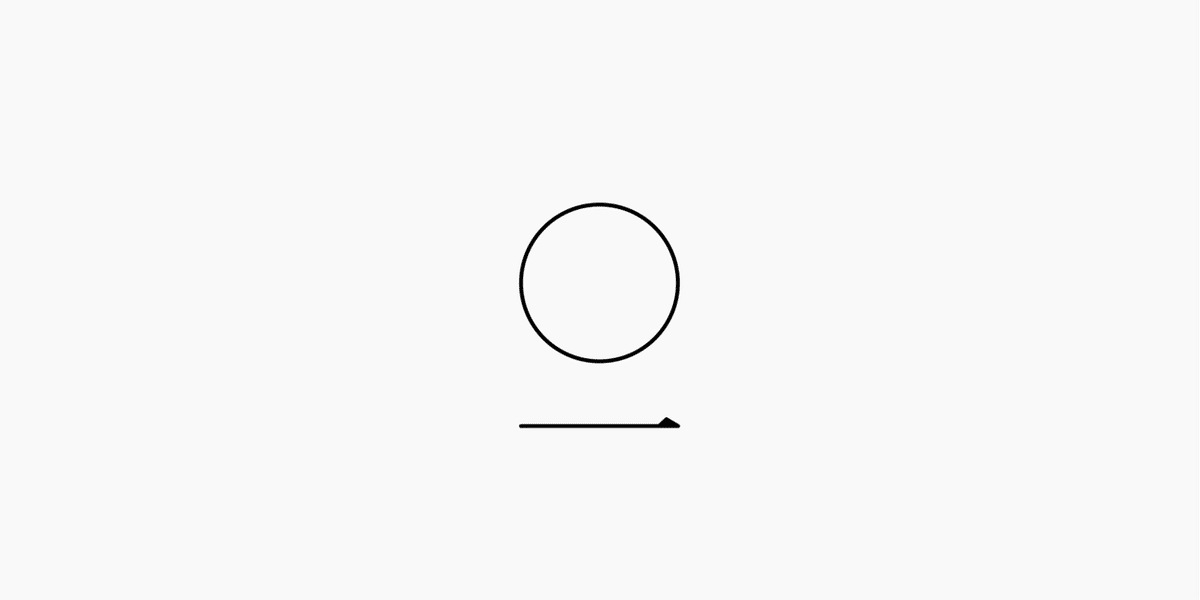

そしてこのような形を出しました。

禅を示す円(円相)の下に、漢数字の一を書いたものです。0と1を縦に書いたものですが、コンピューターらしく正確でフラットなグラフィックで図形を描き、それを縦書きにすることで「日本らしさ」が加わります。

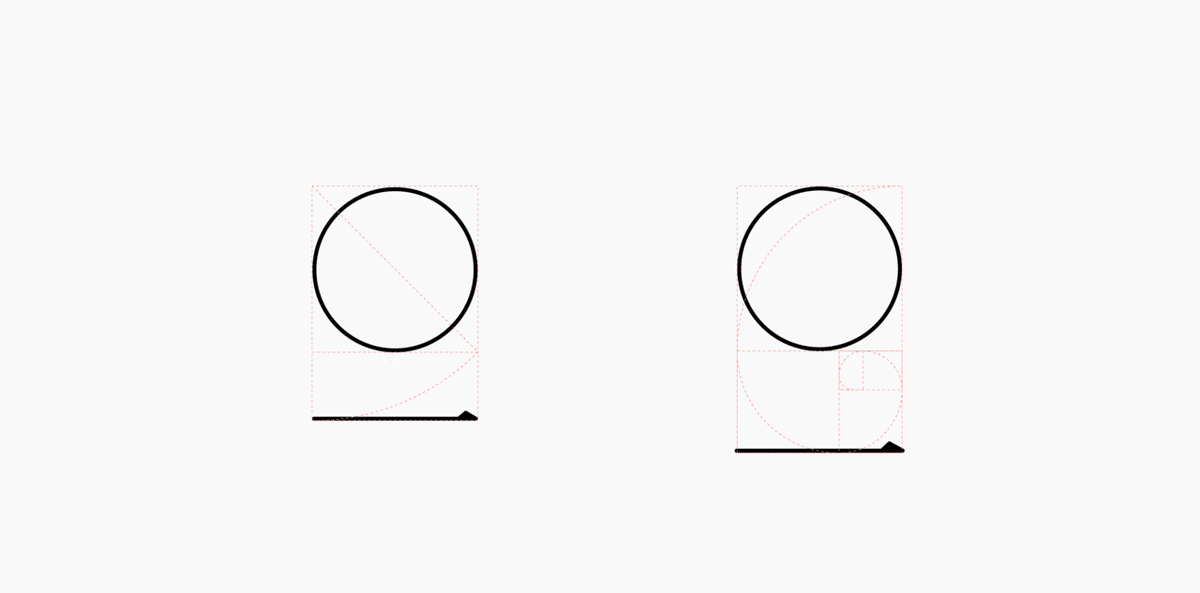

ロゴの「円」と「一」の間にある空間はどのくらい空けるかということも決めておかなければいけません。

比率などでよく使用され、美しい比率として有名なのが「黄金比」というものですが、アジア、日本でも昔から使われる比率で「白銀比」と呼ばれるものもあります。

下記の図は、左が白銀比、右が黄金比です。

僕は安直に、理由なくこの比率を使うのは実はあまり好きではありません。今回の場合は日本の建築などで古くから使われる「白銀比」を使うことは、このロゴの余白を確定させるものとしてはそれほど悪くない選択だと思ったので白銀比で余白を決めることにしました。

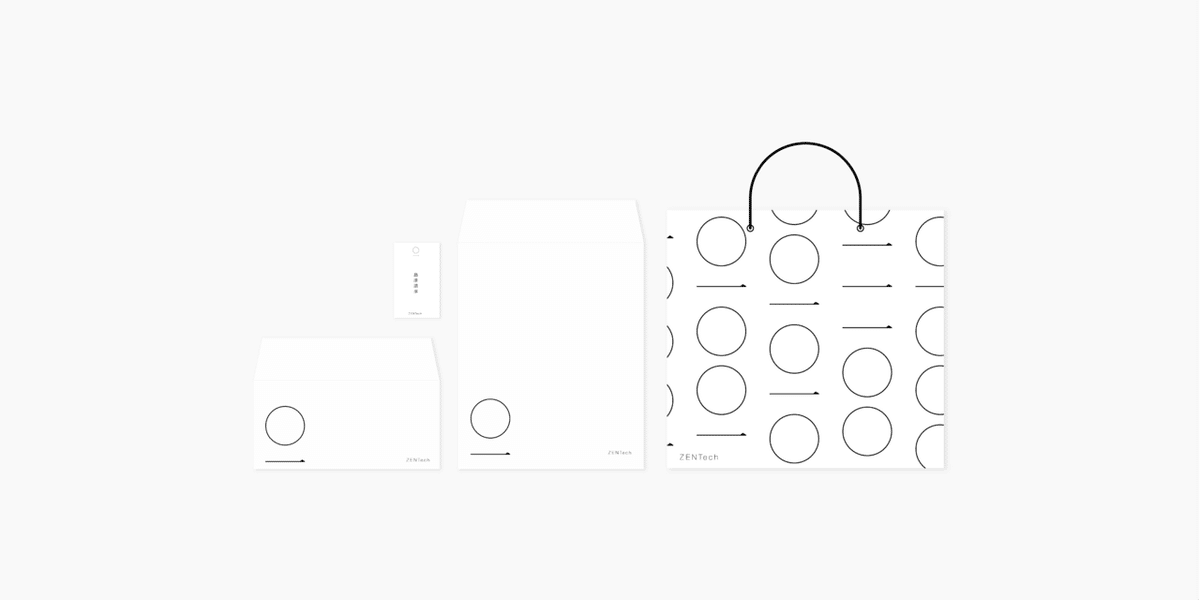

このロゴの面白いところは、これが01なので、並べると文章がかけてしまうというところです。(意味はわかりませんが。。)

01の配列は、コンピューターに使う文字なら基本的には表すことが可能なのでよくわからないけどおしゃれで意味がちゃんとある表現ができます。

分解するとこんな感じです。これを模様として使えばこんな感じです。

丸と線が書いてある模様のように見えますが、ここに隠れた意味を混ぜ込むことができたりします。何かよくわからない模様の配列よりもずっと面白い。

以上がZENTech創業当時にロゴを作ったときに提案した内容です。最近Joinしたメンバーは初耳の人もいるかもしれませんが、実はこんな意味があったのでした。

--------------