【鬼滅の刃】強烈キャラの鋼鐵塚さんは鍛冶の神様だった!!

強烈なキャラの刀鍛冶の鋼鐵塚さんは、天才無一郎くんの首を絞めて「くそガキ!!」と頭をどついた唯一無二なイケメンです。

日輪刀の玉鋼

最終選別後に、炭治郎たちが自分の日輪刀に使用する玉鋼の原料は、猩々緋砂鉄と猩々緋鉱石という陽の光を吸収するいう鉄です。

実際にはそういう名前はありません。

猩々緋とは色の名前です。赫刀のためにわざわざ猩々緋をつけたのかもしれません。

陽光山のような雲らず雨も降らない山なんて存在しません。

この陽光山と藤襲山と狭霧山は鬼滅の世界だけの山です。

戦国時代から明治までの刀の原料の玉鋼は、奥出雲の「たたら製鉄」という技法で作られていました。

その工程の動画を見ると、玉鋼は手間と時間のかかる作業で貴重なものだということが分かりました。

奈良県の法隆寺で当時から使用されていた釘は、「1,000年以上経過したあとも、表面の錆を一皮剥いでみれば中の鉄は錆びてはおらず、叩き直せば再び使うことができた」という記録が残っています。

その釘こそが、たたら製鉄の鉄「和鋼」を原材料とした和釘でした。

不純物が微小な極めて純粋な釘であったため、ほとんど錆びずに済んでいたということを裏付ける貴重な証言しています。 《刀剣ワールド》

鎌倉時代から「たたら製鉄」はありますが、たたら製鉄は19世紀の初めには成熟期を迎え、幕末から明治中期にかけても依然として国内製鉄の中心だった。

しかし明治30年代、関税自主権を持たないことにもよる安価な輸入鋼材の流入、および国内での洋式製鉄の伸張により急速に衰退1923年(大正12年)に商業生産を終えたそうです。 《Wikipedia》

大正時代の炭治郎世代の玉鋼の技法は、たたら製鉄で作られたものではない可能性があります。

最終選別で用意された玉鋼は洋式製鉄も含まれていたかもしれないです。

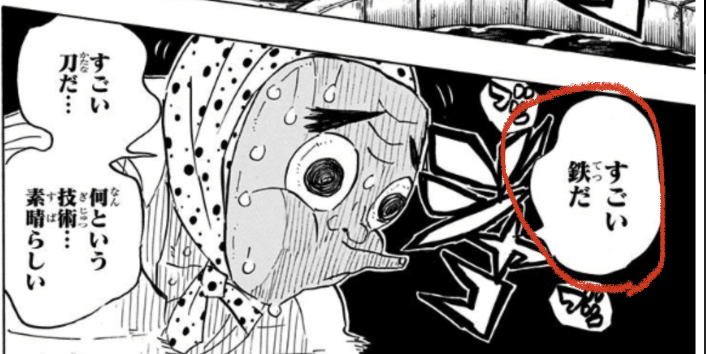

そのことが裏付けられるのは、縁壱零式の日輪刀を研いでいた鋼鐵塚さんが「すごい鉄だ」と感心していました。

縁壱さんは戦国時代で生きた方なので、縁壱さんの刀はたたら製鉄で作られた貴重な玉鋼だったのでしょう。

玉鋼の炭素の量などで刀鍛冶たちの技法が変わるので、最終選別で玉鋼を選ぶ理由は、担当の刀鍛冶を決めるためかもしれません。

狭霧山で炭治郎が使っていた日輪刀も鋼鐵塚さんが作った刀なので、炭治郎が玉鋼を選ぶ時は匂いで鋼鐵塚さんを感じとったんだと思います。

火男の鋼鐵塚さん

日輪刀の刀鍛冶は、鬼に素顔を特定されないようにひょっとこのお面をしています。

ひょっとこの語源は竈の火を竹筒で吹く「火男」がなまったという説があります。

また、手ぬぐいを頭に巻いているのは火の粉で髪が焼けないようにだそうです。

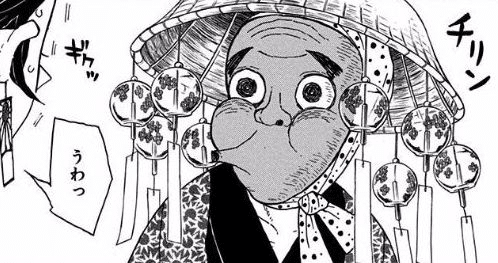

鋼鐵塚さんが網代笠につけている風鈴の意味は、公式ファンブック①によると、子供の頃から風鈴が大好きで、鋼鐵塚が癇癪を起すたびに周りの大人が風鈴を鳴らしていたという理由からだそうです。

炭治郎が那多蜘蛛山で日輪刀を折ってしまった時は、被っていた笠をわざわざ鉄穴森さんに託して、炭治郎を追い回します。

日輪刀が折れた時はまだマシでした…

日輪刀を失くしたと知った時なんて、もうはなから風鈴の笠なんて被っていませんでした。ということは…

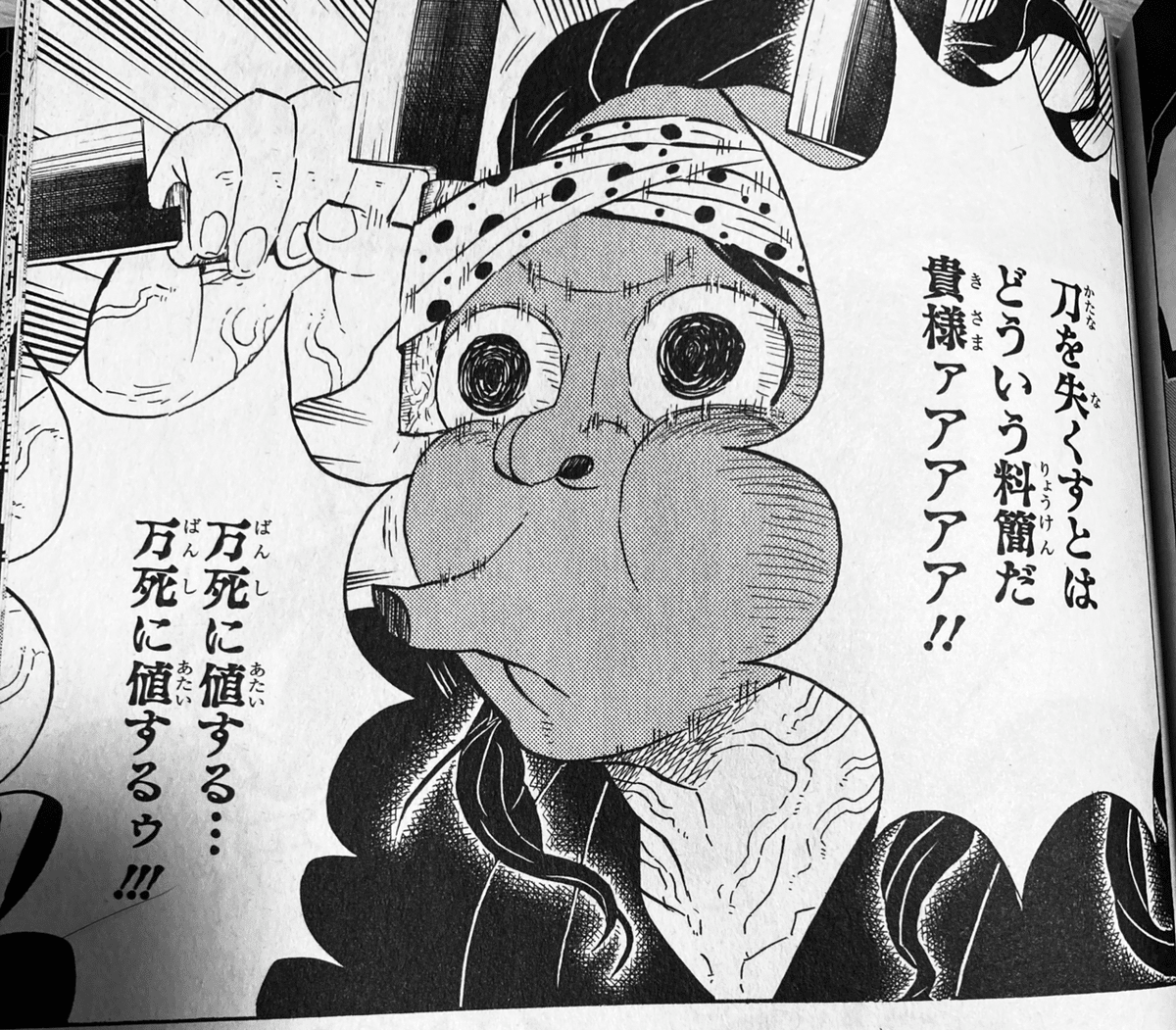

死んで詫びれと殺す気マンマンでした。包丁が鬼の角のように見えます。

手に持ってる包丁は公式ファンブック①によると、自分で研いだから切れ味がよすぎて怖くて料理の時は使えないらしいです。

そんな鋼鐵塚さんの性格は生まれつきで、両親が育児ノイローゼになるぐらい難しい子でした。

きっと鋼鐵塚さんはつむじが2つありそうですね。

鋼鐵塚さんの名前は蛍です。

可愛い名前ですが、蛍火からの由来から、蛍火は小さく残っている炭火という意味があるので、最後まで火が残っている息の長い職人になって欲しいという願いが込められているのかなと思いました。

里の長の鉄珍さんが名付け親です。

網代笠は風鈴をつけるためでもありますが、笠は修行僧を彷彿させられます。

作中でも炭治郎が刀鍛冶の里に入った時に、修行から帰ってきた鋼鐵塚さんの身体がひとまわり大きくパワーアップしてました。

この筋肉流量の身体で、お面を外したらすごくかっこいいんですよね。

↑一文字の「滅」という字は、

この刀の後から現在の鬼殺隊の階級制度が始まり、柱だけが「悪鬼滅殺」の文字を刻むようになったと作中で鋼鐵塚さんが言っていました。

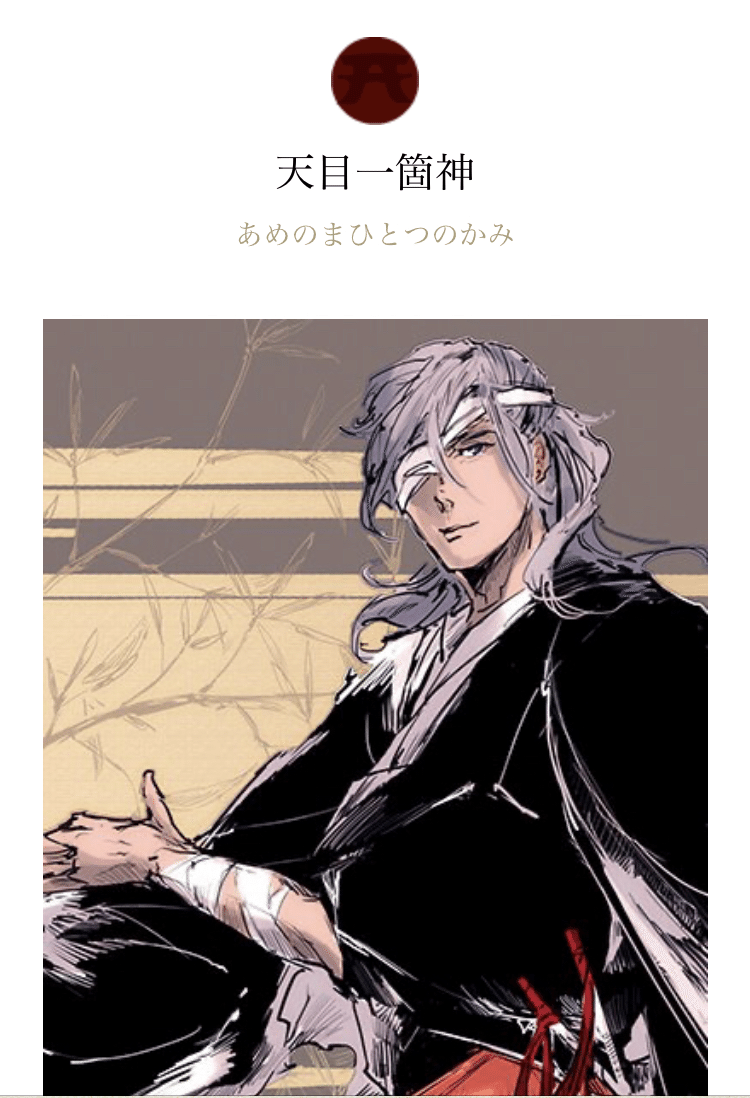

鋼鐵塚さんは鍛冶の神『天目一箇神』

『古事記』の有名な天岩戸開きでは、岩窟の中に立てこもってしまった天照大御神を何とかして出てもらおうと、神々がそれぞれの役割を決めますが、その中で天目一箇神が鍛冶職を担ったとされています。

また『日本書紀』では、国譲りをした大物主神(通称、だいこく様)をまつる祭具をつくったとき天目一箇神が鍛冶を担当したと言われています。

以前、出雲大社のだいこく様は縁壱さんみたいだという考察をしました。

縁壱零式から出てきた日輪刀を研ぎ直したのは、鋼鐵塚さんです。もうまるで鍛冶の神様の天目一箇神のようです。

上限の鬼玉壺の攻撃で片目を負傷していても、縁壱零式の刀を研ぐのを辞めません。

天目一箇神の目一箇は「一つ目」を表し、鍛冶師が鉄の温度を見るのに片目をつぶって見ていたことや、鍛冶師が鉄を打つ際に火の粉を受けて目を失明するということからも「一つ目」は鍛冶職人の象徴とされています。

ワニ先生はその神様を見越して、あえて鋼鐵塚さんの目を負傷させたんだと思いました。

鋼鐵塚さんは失明はしてなさそうなので安心しました。

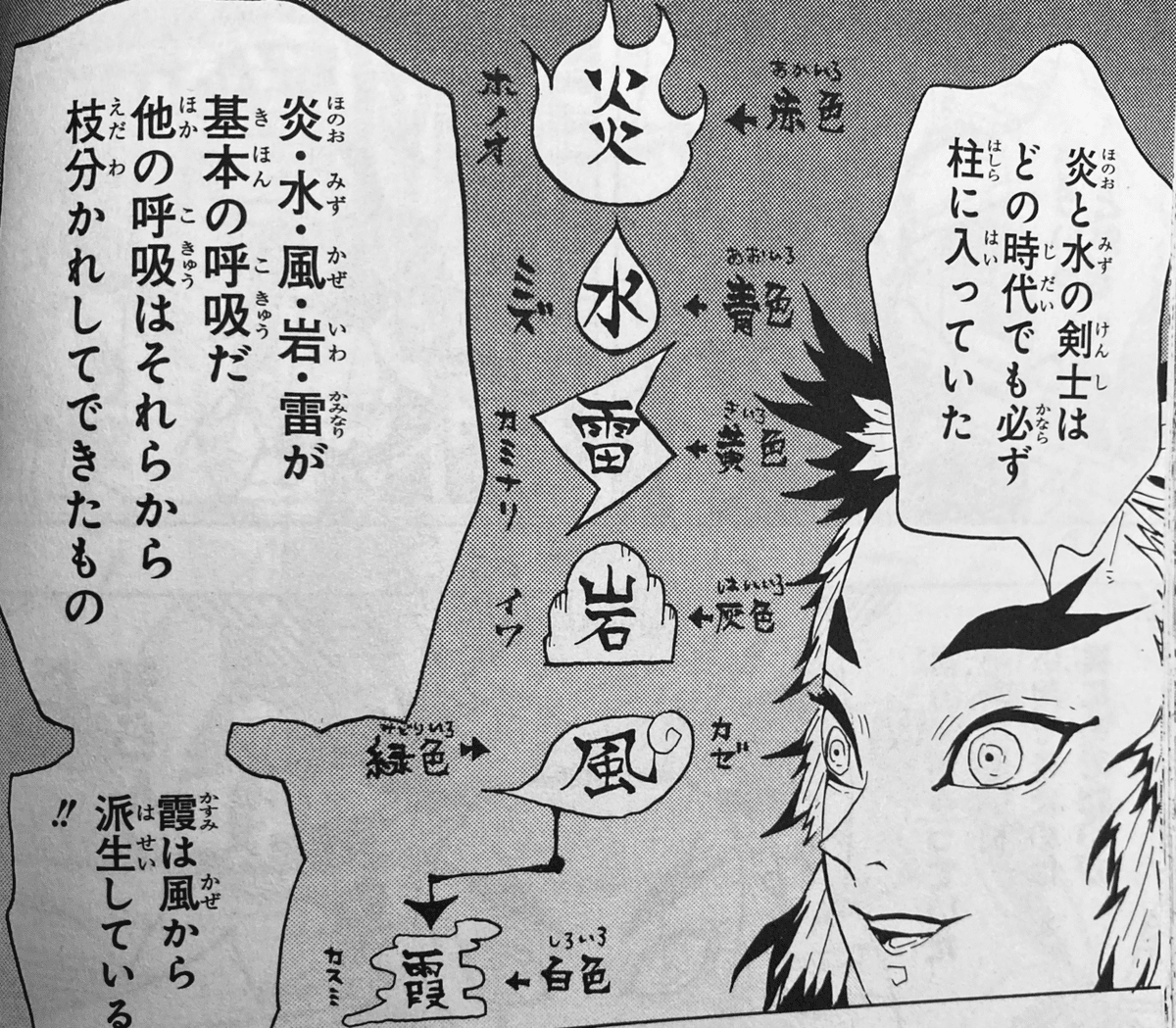

日輪刀は色変わりの刀

縁壱零式の刀は、漆黒の濃さが深いと炭治郎が言っていました。

煉獄さんの鍔をつけてもらい無限城での戦いに持っていったのは、研ぎ直した縁壱零式の刀です。

炭治郎の黒色の日輪刀が珍しいのは、黒死牟と無惨が日の呼吸の型を知る剣士を殺し尽くしたからでした。

隠すように日の呼吸の型をヒノカミ神楽として後世に継承されていきました。

日の呼吸の日輪刀はなぜ黒色なのか…

黒色が1番太陽の陽を吸収しやすい色だからだと思います。

天才剣士の無一郎くん。

1番太陽の陽を吸収しない白色の刀なのに、自力で赫刀にした無一郎くんはやはり才能があるんですね。赫刀についての考察はまた今度したいと思います。

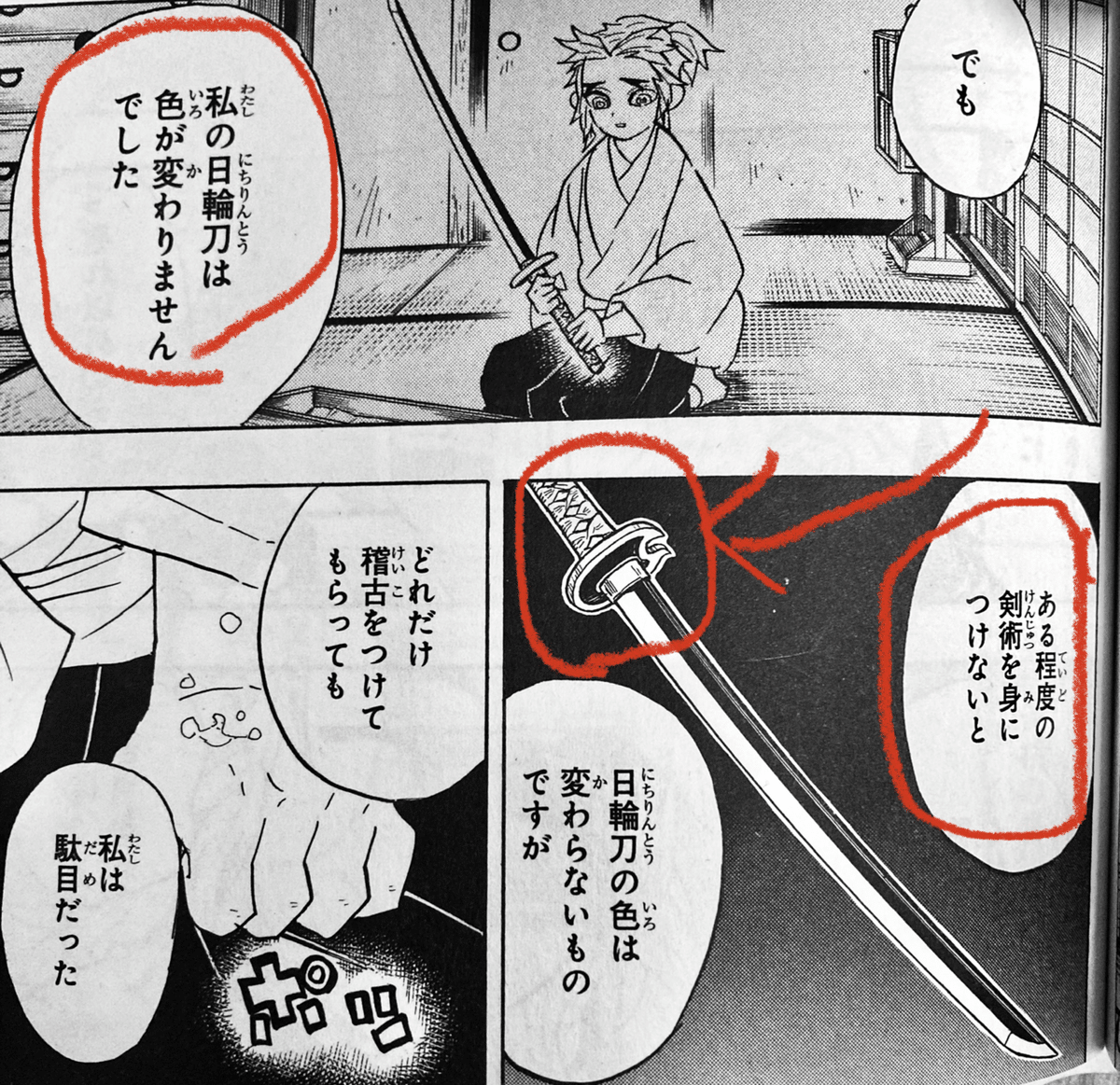

千寿郎くんの日輪刀はなぜ色が変わらなかったのか?

千寿郎君って、最終選別突破していたの?って思いませんでしたか?

千寿郎君は、ある程度の剣術を身につけないと日輪刀の色が変わらないと言っています。

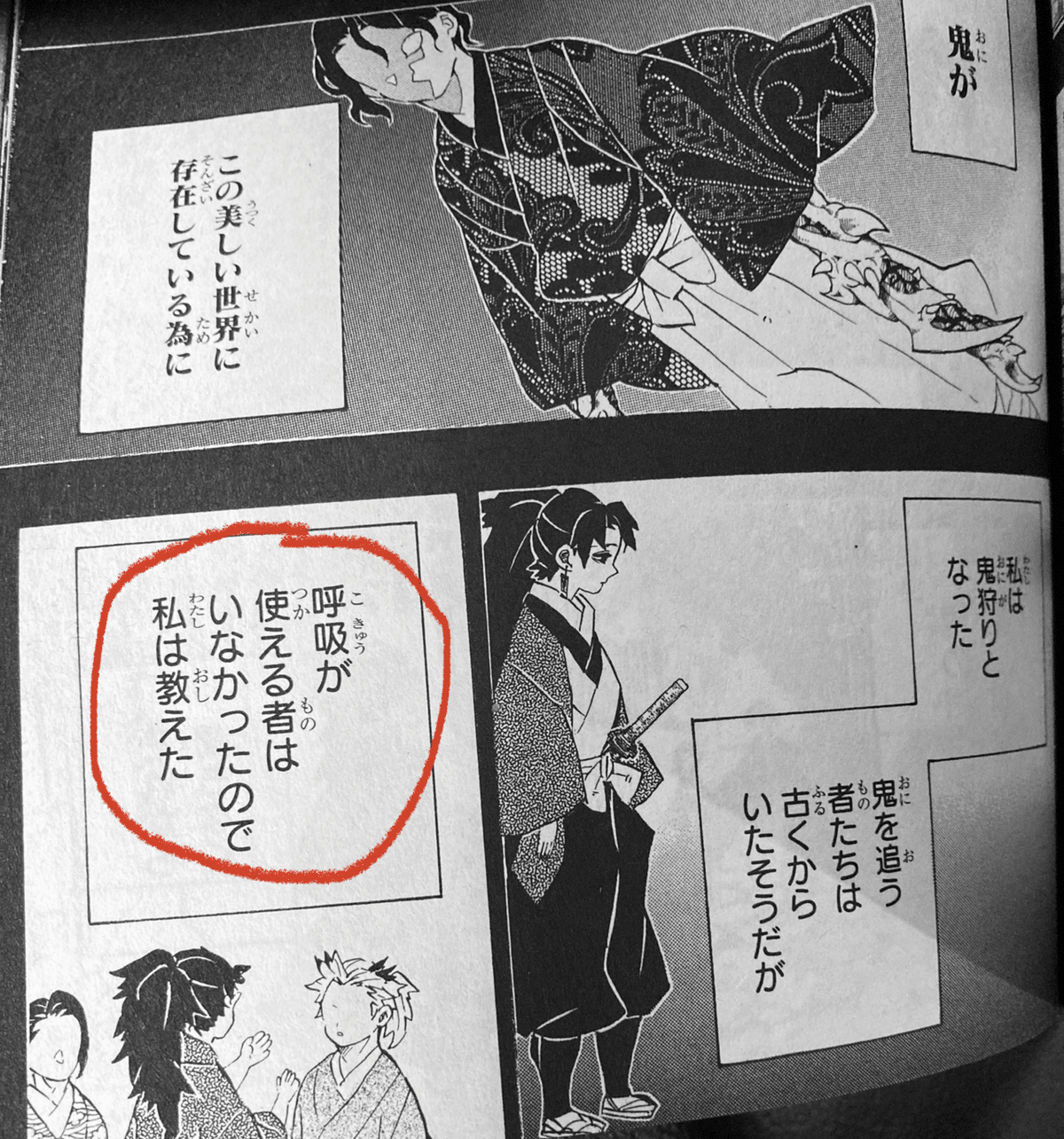

そもそも縁壱以前の古い鬼狩りたちは、呼吸を使えませんでした。

それぞれの呼吸ではなく、それぞれの剣術の型を極めることができるかどうかで日輪刀が色変わりするということが分かりました。

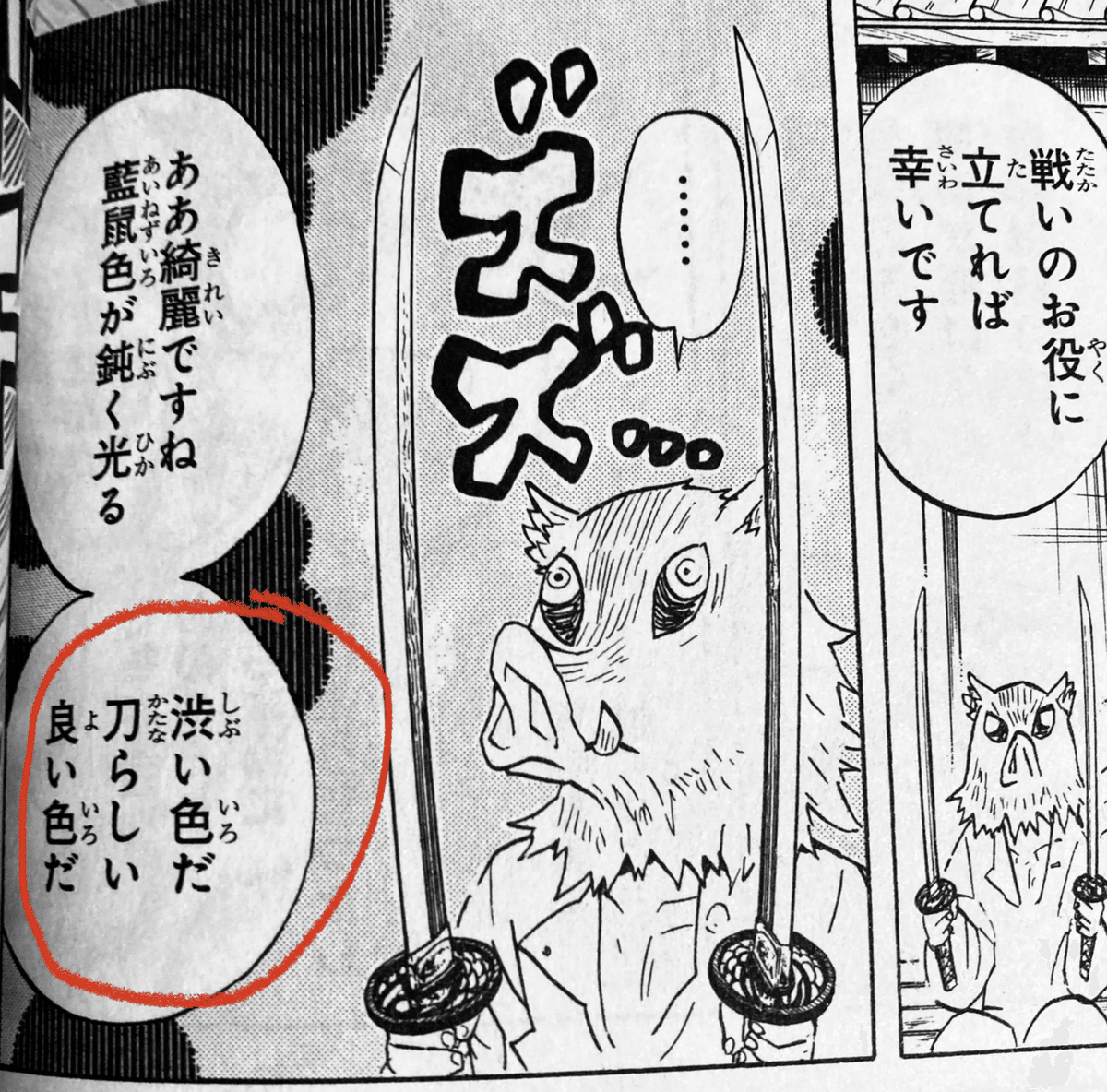

伊之助は全集中の呼吸(獣の呼吸)は使えるものの、我流すぎて剣術の型は2つしかできません。

あとはほとんど、○ノ牙です。

剣の才能はありますが、剣術の型が少ないので、藍鼠色の刀らしい色と言われて、あまり刀の色が変わっていません。

玄弥は最終選別は突破しましたが、剣術の才能がなく剣術の型ができないので、日輪刀の色が変わらず、さらに他の隊士の刀に比べたら短いです。

全集中の呼吸も使えません。

公式ファンブック②に玄弥の南蛮銃は陽光の力を宿していると書いてあるので、きっと刀鍛冶の里で作ってもらった時に炭治郎と会ったんだと思います。

蟲柱のしのぶちゃんも毒で殺すので剣術の才能はなく、剣術の型はできないので〇〇ノ舞です。日輪刀は色変わりしていません。

ただし蟲の呼吸は使えます。

やはり、上の隊士たちを見ると、剣術の型を身につけないと日輪刀の色が変わらないということがハッキリと分かりました。

鬼の首を落とす剣術を身に付いていなければ、玄弥やしのぶちゃんのように違った形での能力がない限りは、千寿郎君がもし鬼殺隊士になっていたとしても、厳しかったように思います…

千寿郎君はなぜ日輪刀を持っていたのか?

ではなぜ、日輪刀を持っていたのか…

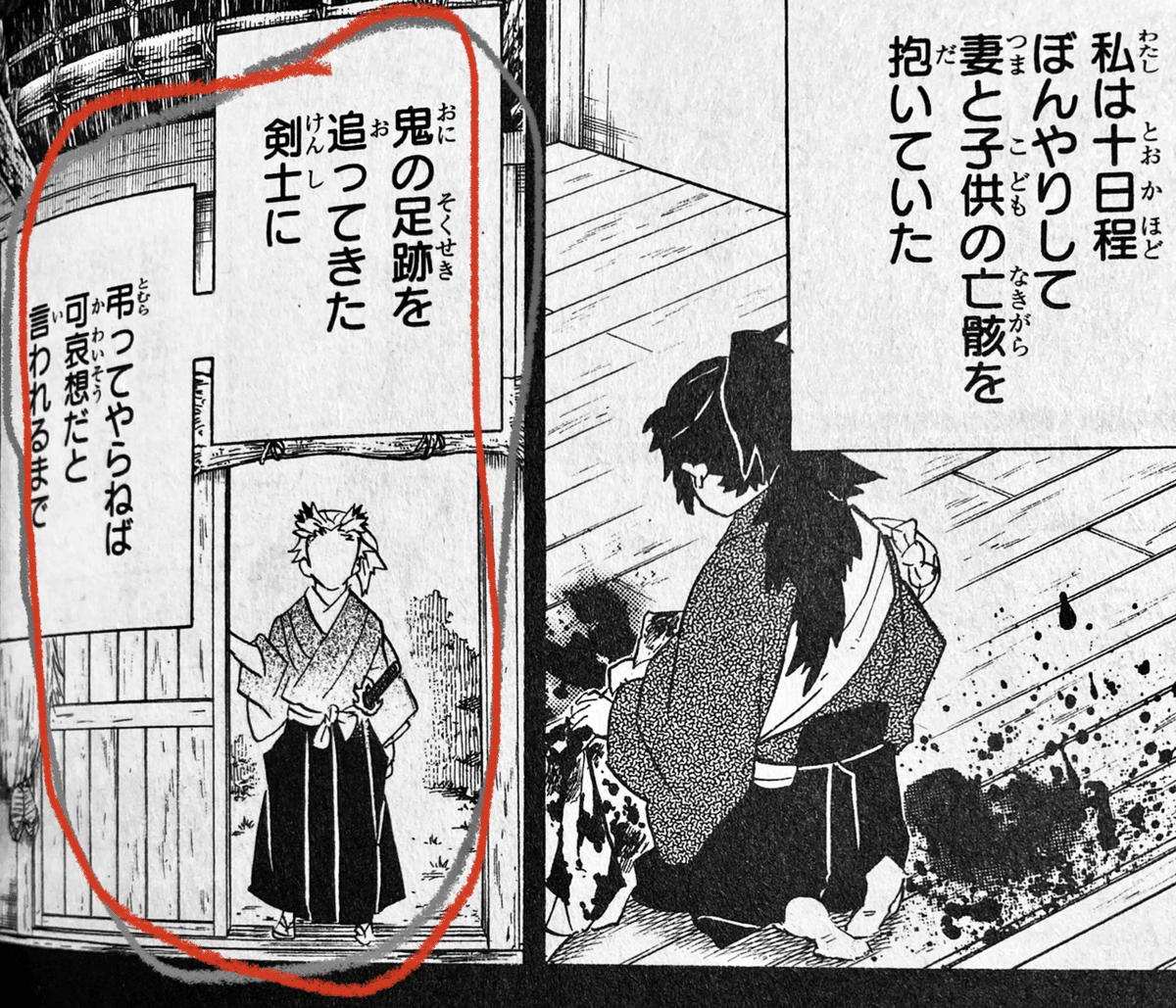

↑

この部分だけ見ると千寿郎君は最終選別に突破していて、鬼殺隊を休隊しているのかな?と思いました。

けれど、千寿郎君が初抜刀した日輪刀を見ると、鍔の形が違っていました。

煉獄家は代々鬼殺隊で、戦国時代の縁壱さんの家に駆けつけたのは煉獄家の祖先です。

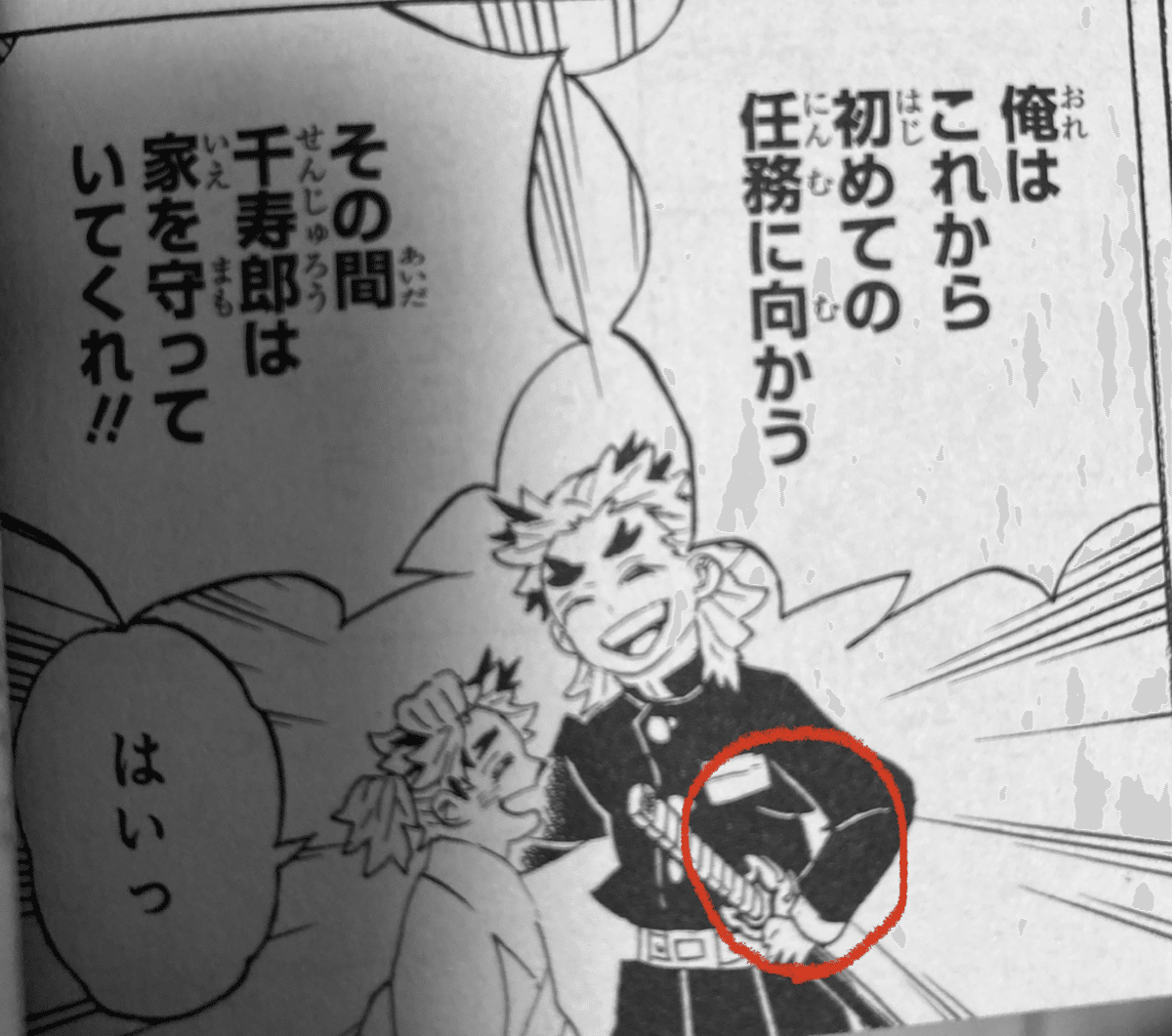

↑よく見ると、鍔は現世の煉獄父と兄と同じ刀の鍔です。

↓公式ファンブック②の『煉獄零話』で、

煉獄さんは最終選別の後、玉鋼を選んで作ってもらった日輪刀。初任務の日輪刀の鍔は、柱の階級になってもそのまま同じだと分かりました。

代々煉獄家は最終選別後からずっと同じ↑鍔を付けるということですね。

なので、千寿郎君が持っていた日輪刀は最終選別で玉鋼を選んだ日輪刀ではなかったといえます!

では、あの日輪刀は何だろ…?

憶測になりますが、

煉獄家のコネとお金で、兄の煉獄さんが千寿郎君のために頼んで、作ってもらった新しい日輪刀なのかなと思いました。

結果的に、刀の色が変わらなかったので最終選別に行くのを諦めたんだと思いました。

どんなに毎日鍛錬したとしても才能の壁を乗り越えることが出来なくて…

そして、愼寿郎さんも瑠火さんの死もあって自分の無能さに塞ぎこんでいました…

言葉は悪いけれど、愛する兄の死によってある意味、父も弟も吹っ切ることができたように思いました。

才能がないとか、無力だからとかそう考えるのではなく、煉獄さんの最後の言葉「正しいと思う道を進んでくれ」という、

考えても仕方ないことは考えずに、正しいと思う道に前を向いて進むことが残された人の歩み方なんだと思いました。

煉獄さんの鎹鴉の要は、次の新しい隊士のところにつかず、千寿郎君の側におり、炭治郎との伝令役をしています。

煉獄家にとって要は、必要不可欠な要でした。

炭治郎を煉獄家に連れて行ったのも要です。

ご一読ありがとうございました!

【関連記事】

玉壺は鋼鐵塚さんを認めています。