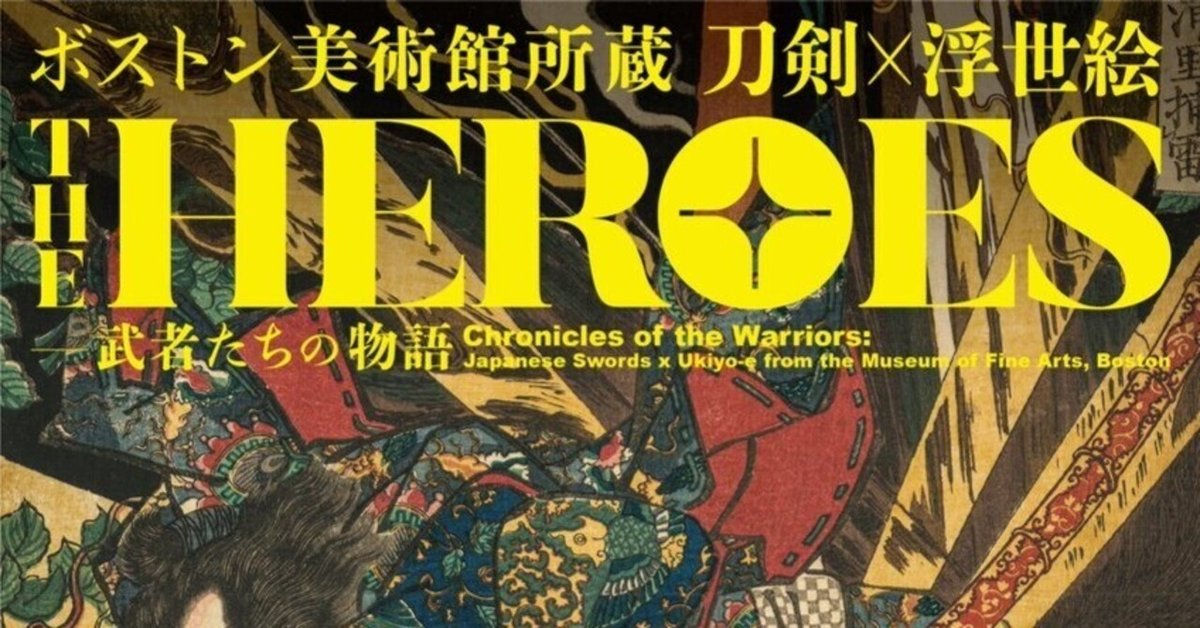

THE HEROES 刀剣×浮世絵-武者たちの物語 復習メモ

この記事は、2022年に開催された特別展「THE HEROES 刀剣×浮世絵」をちゃんと復習するために、画像集めて当時勉強したことを掘り起こした記事ですー

もう終わった展示ですが、自分が行った展示を忘れないための備忘録扱い。

なお、刀剣は詳しくないし撮った写真イマイチなので、浮世絵ばっかです。

特別展自体はたくさん予習しただけあって、すごく楽しめましたー

ただ、分量多くて時間たりなかったです(。>_<。)

あと、刀剣の楽しみ方がわからない…

神代の武勇譚

スサノオ

こちらの動画の1~5話まで見れば、日本神話のはじまりからスサノオ最後の登場までわかりますー

80分近くと長めだけど、スサノオの動画だけ見て断片的に知るよりは、全部見ちゃうのをオススメ

浮世絵で出てくる「稲田姫」は、ヤマタノオロチ退治の時に出てくるクシナダヒメですねー

1スサノオ歌川国芳「武勇見立十二支 辰 素盞雄尊」

「武勇見立十二支」とは天保13年(1842) 頃 に出版された武者絵のシリーズで、いろいろな 英雄たちの物語を十二支になぞらえて描いた ものです。 この作品ではスサノオノミコトと戦う ヤマタノオロチが、 十二支の「辰」に見立てら れています。

2スサノオ歌川国輝「本朝英雄伝 牛頭天皇 稲田姫」

3スサノオ月岡芳年「大日本名将鑑 素盞烏尊 稲田姫」

月岡芳年は明治時代に活躍した浮世絵師で、 歌川国芳の弟子でもあります。本図における河 岸に立ち水面を見下ろすスサノオノミコトの装 束は、 歌川国芳による「武勇見立十二支 辰 素盞雄尊」 (U-1) と異なり、 古代装束風です。

雄略天皇

かっこよくイノシシをやっつけるつもりが失敗して襲われて気が動転した人

『古事記』 『日本書紀』に伝えられる天皇。 非常に猛々 しい気性であったとされる。 雄略天皇が葛城山で狩を した時、 草むらの中から暴れ猪が走り出てきて辺りを 駆けめぐり、天皇の近くまで走ってきた。天皇は従者に 猪を射とめるように命じたが、従者はおじけるばかりで あった。 猪は天皇に襲いかかろうと向かってきたが、天 皇は驚く様子もなく、足を上げて猛り狂う猪を踏み殺し たという。

・獲加多支鹵大王(ワカタケル大王)の刀剣で有名な人

・兄が暗殺された後、仇討ちに消極的な兄弟を殺してしまう凶暴な人

・ついでに皇位継承に邪魔な親族皆殺しにしてしまうヤヴァい人

・おかげで最終的に皇統が途絶えて、応神天皇の血筋の継体天皇まで遡ることになってしまう

◆浮世絵でのエピソード

・浮世絵ではかっこよくイノシシに弓を射てやっつけたことになっている

・実は全然やっつけてなくて怒ったイノシシが突進してきて、木にしがみついて逃げて、動転して歌を歌いだしたらしい

まぁでも、イノシシに追われてる雄略天皇描いても仕方ないもんね!w

4雄略天皇歌川国芳「武勇見立十二支 亥 雄略天皇」

着てるものの時代考証おかしいww

小子部栖軽(ちいさこべのすがる)

天皇がエッチしてる時にうっかり入ってしまったせいで、雷神を捉えてこいという無茶振りされて、本当に捕まえてしまった人

・小子部栖軽(以下スガル)は、雄略天皇が皇后とえっちしてるときにうっかり入ってしまう

・さすがに恥ずかしがった天皇は行為をやめて、ちょうどその時に雷が鳴ったので、雷を捕まえられるかと無理難題をふっかける

・本当に雷神をつかまえてきてしまう

・天皇は畏れ敬い捧げ物を捧げて雷神を元の場所に戻す

・スガルが死んだ時に、雷神をつかまえた場所に「雷神をつかまえたスガルの墓」と書いた墓たてる

・それを不快に思った雷神がそこに落ちるけど、墓の柱が割れてはさまって動けなくなる

・雷神を放って、同じ場所に「生きてる時も死んだ時も雷神をつかまえたスガルの墓」と書いた墓を作る

なんか色々とツッコミどころが多すぎるw

最初の「エッチしてる時に入って気まずくて雄略天皇が行為を止めた」という前フリもなんなのw

似たようなことがあったんですかねぇ…

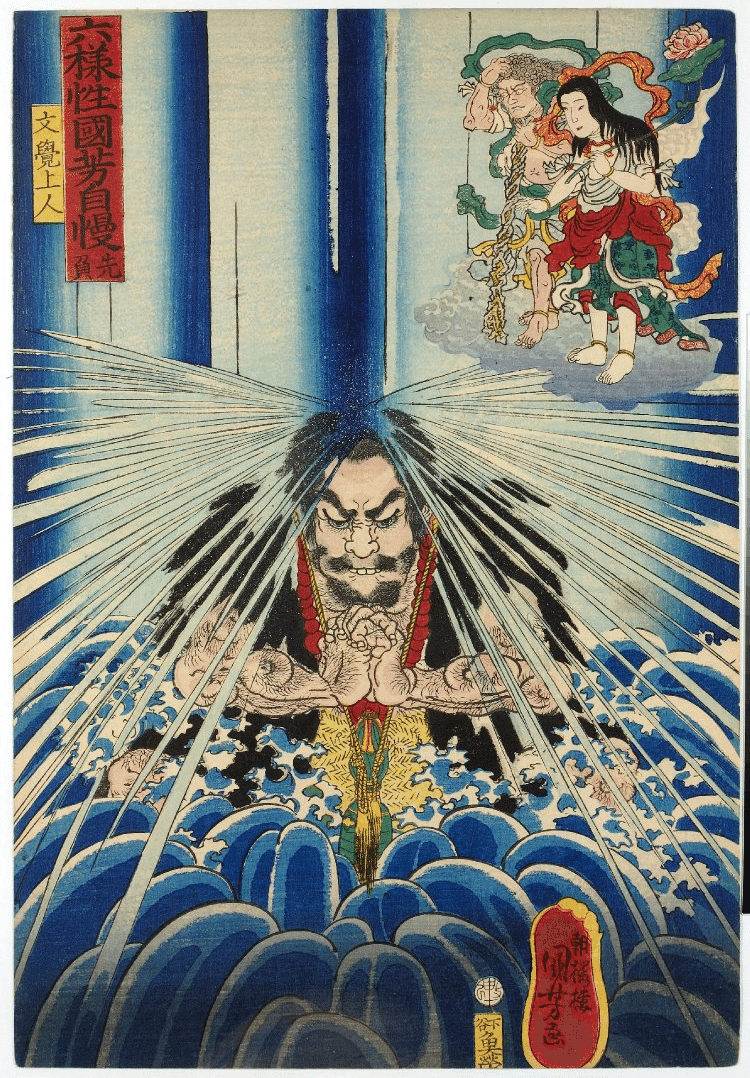

5小子部栖軽歌川国芳「小子部栖軽豊浦里捕雷」

「小子部栖軽」は雄略天皇の随身で 「日本書紀」にも記述される人物です。 国芳は雷の姿を、雷とともに現れる獣である「雷獣」 と、そこ から放射状に伸びる光線で表現し、 「雷を捉 えた」という逸話に具体的なイメージを与えて います。

雷神が狛犬みたいですねー

キービジュアルが小子部栖軽だったのに今更気づいたよ!w

だって小子部栖軽なんて知らないもん!(。>_<。)

6出雲伊麿歌川国芳「出雲伊麿」

画面に大きく描かれた怪物の姿が目に付きます。 この怪物は、 「出雲国風土記』では「ワニ」と 記述されています。 しかし国芳は、 実際のワニや サメではなく、葛飾北斎による「椿説弓張月」の 挿絵に描かれた架空の怪魚である 「ワニザメ」 を意識して描いたと考えられます。

出雲伊麿に関しては、検索しても国芳の絵しか出てきませんでした。

なんか元ネタあるんですかね…

7神我志姫歌川国芳「神我志姫」

天皇の土蜘蛛退治に協力した周防の女首長

要するに天皇を利用して周りを潰しただけ、とも言える

神我志姫(神夏磯媛)は「日本書紀」の景行天皇の条 にその名の見える周防の女首長。神我志姫の土蜘蛛退治の話は 「日本書紀」には見えないが、江戸時代には、同 書にある天皇が土蜘蛛 (天皇に従わない者)を退治する 時に手引きをしたという津の話が混交されて、神我 志姫の土蜘蛛退治として伝えられている。

平安時代の武者

藤原秀郷の百足退治

田原藤太(たわらのとうた)の名前でも有名

歴史的には平将門の乱をおさめた人

武者絵では百足退治で有名

田原藤太と称される。 10世紀初めの東国の武将。平将門が乱を起こした時、平貞 盛と共に将門を討伐した。

ある時、 秀郷が瀬田の橋を渡ろうとすると、橋の上に大蛇が横たわっていた。 秀郷 は少しも恐れずその背を踏み越えた。するとその豪胆さを見込んだ龍神の化身が現 れ、三上山の大百足を倒して欲しいと頼む。秀郷は唾をつけた三本目の矢で百足を射 殺した。 秀郷は御礼に竜宮城に招かれ、取っても取っても尽きない俵や釣鐘などさま ざまな贈り物を貰って帰る。 鐘は三井寺に奉納されたと伝えられる。

藤原秀郷は現在でも多い佐藤という性のルーツだったり、奥州藤原氏の祖先という説もある

瀬田の唐橋に居座っていた大蛇に頼まれて百足退治

目の間が弱点だけど当然避けられてなかなか当たらない

最後の一本の時に「つばをつけて射抜け」といわれたので、言われたとおりにしたらなぜか命中

大蛇はお礼に、米俵と絹の反物をくれる

全部使わなければ元に戻る自然回復機能をもったチートアイテム

なお、嫁が何も知らずに全部使ってしまったというオチ

いやー、もったいないですねー

でも、消費させないと、残っちゃって現実に繋がらないからなぁ(。>_<。)

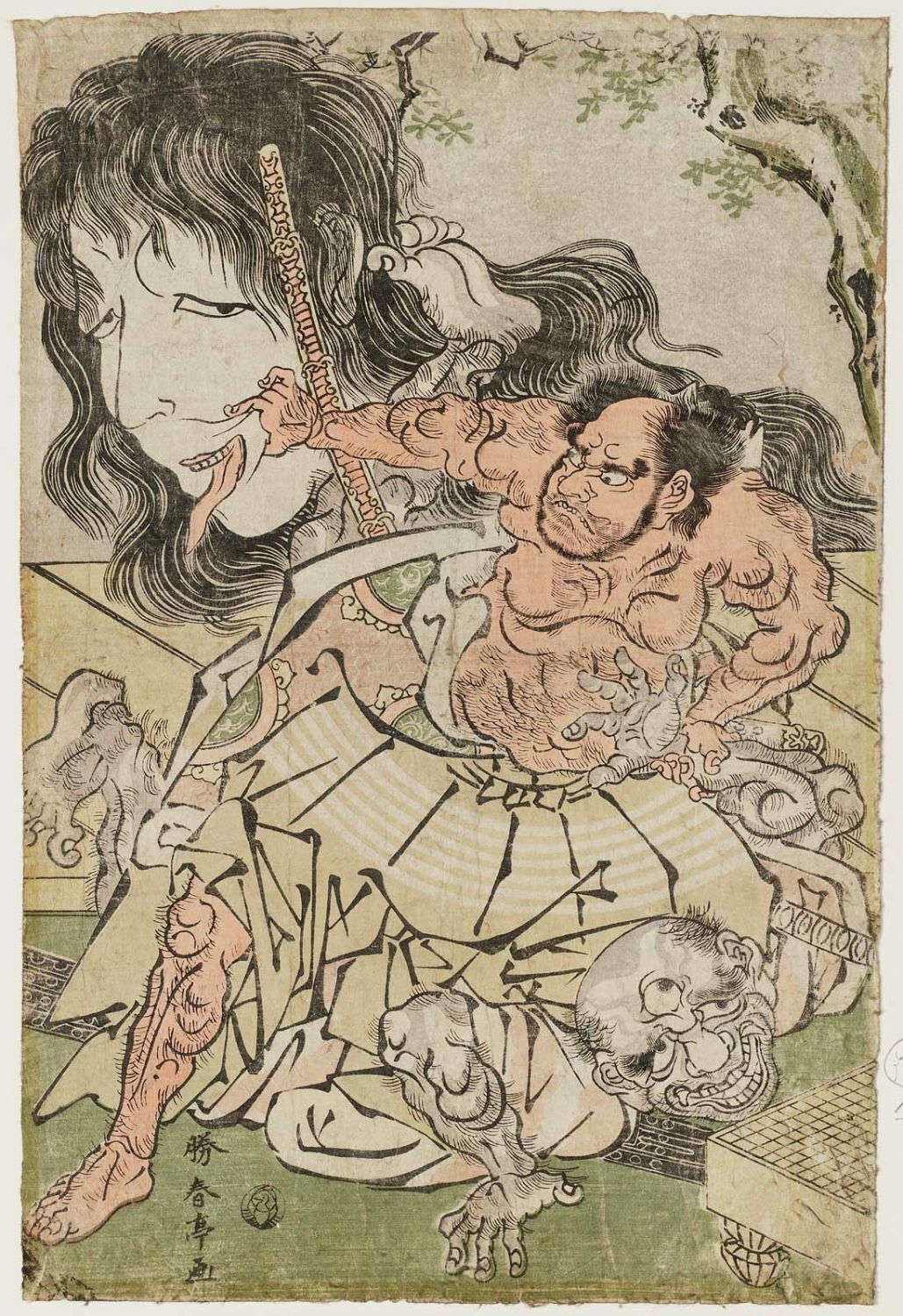

8藤原秀郷勝川春亭藤原秀郷の百足退治

藤原秀郷の百足退治を主題とした作品です。 作者の勝川春亭は、 大百足を三枚の画面に わたって描いています。 このことによって、 大百 足の大きさが強調され、 画面に迫力が生まれ ています。

9藤原秀郷歌川国芳「龍宮城 田原藤太秀郷に三種の土産を贈」

立烏帽子に狩衣姿で神妙な顔つきの田原 藤太こと藤原秀郷が、 亀の背に乗って帰ってい きます。 竜宮土産の鐘と巻絹と俵、そして見送 りのにぎやかな魚介類。 最後尾で見送るのは、 竜宮の王でしょうか。

10藤原秀郷勝川春亭「前太平記文巻川合戦」

金太郎(坂田金時)

クマと相撲する超強い子として評判になって、源頼光にスカウトされた人

鉞をかついで熊にまたがる金太郎の姿は現代も五 月の節句人形などで親しまれるが、 その出生は 『前太平 記』によれば、 足柄山の山中に住む山姥が山頂に寝て いたある日、赤竜と通じて生まれた子とされる。 金太郎 は全身朱の如く赤く、山をめぐり猪や熊を友として育つ。 源頼光が上洛の折、家臣の渡辺綱に見出されて頼光の 家臣となって坂田金時と名乗り、頼光の四天王の一人と して活躍する。 近松門左衛門の正徳2年(1712) の浄瑠璃 「山姥」では山姥の子「怪童丸」と称される。

源頼光四天王の一人・坂田金時の子供の頃のお話

桃太郎と違ってクマと相撲してるだけでパッとしないイメージですが、実は最終的には鬼退治してるので、優劣はないのかも?

えらい武士の部下におさまったので、ロマンには欠けるけどw

桃太郎:猿、犬、雉を配下にして鬼ヶ島の鬼退治

金太郎:源頼光の部下の一人として酒呑童子を退治

アニメでわかりやすい

普通に金太郎で坂田金時だけど、最後の方の絵面が時代設定おかしいよ!w

医者が現代ぽいし、武士が明らかに江戸時代w

まぁ国芳の絵もそんな感じだし、同じと言えば同じかも…

11金太郎北尾重政猿と熊の相撲の行司をする金太郎

12金太郎歌川芳艶「頼光足柄山ニ怪童丸抱図」

全身真っ赤ですっぽんぽんで、ほとんど蛮族ですやんw

よくこんな子をスカウトしようとしたなぁ…

足柄山は神奈川県小田原市で、金太郎伝説があるそうな

源頼光 土蜘蛛退治

頼光&四天王たちがやっつけた妖怪

病に伏せていたある晩、 正体のわからない怪僧が現れ、病の原因は自分 の仕業だと言い放つや、七尺ばかりの蜘蛛となり、千筋の糸を投げ掛けて頼光をから めとろうとした。 頼光が枕元の太刀、膝丸で斬りかかると化物は姿を消したが、 家臣の 四天王と平井保昌が血の跡をたどり、 吉塚にいた土蜘蛛を退治する。

明和2年(1765) 上演の舞踊「蜘蛛絲梓」では、頼光の館で夜の宿直に坂田金時と 井光の二人が囲碁をしていると、お茶汲みの禿や座頭、 山伏などの変化が現れ る。この影響を受けて、蜘蛛がさまざまな妖怪変化を繰り出す図様の作も描かれる。

土蜘蛛退治の話は2パターンあって、この展示で掲載されていたのは、こちらで語られていたパターン

・源頼光が不調の時に怪しい僧があらわれる

・その原因は自分だといって襲いかかって咄嗟に刀で斬りつける

・血をたどっていくとケガした蜘蛛がいてやっつける

・なお頼光が最初に襲われた時、部下の四天王は碁をうってたらしい

こちらで主に紹介されているのは別パターン

・無数のドクロが飛んでいく方向に行くと、お化け屋敷につく

・そこで白い液体をかけられて応戦すると、相手は土蜘蛛だった

・倒すと中なら1990個の死人の首が出てきた

神我志姫のとこで出てきましたが、土蜘蛛は最初は大和政権に従わない異民族への蔑称で

・手足が長かった説

・洞窟に住んでいて「つちごもり」がなまった説

があるそうです

実は史実の源頼光は特に何もしていないw

記録に残ってる武士らしい活躍は長徳の変での内裏の警護のみ

普通に朝廷に貴族として使えて裕福だった

藤原道長と密接な関係で土御門邸が出来たときに大量の贈り物をしてた

後世の人達によって伝説が作られていく

内裏の警護の役割をになった源頼政の先祖だったので話が盛られた

頼光がいた当時は大きな戦乱がなかったので「頼光がすごすぎて平和だった」という解釈になった

没落した渡辺家が先祖あげをするために頼光四天王の渡辺綱の話を作った

結局、武士としてのちゃんとした活躍がなかったから、酒呑童子や土蜘蛛を退治したということにしたんでしょうねー

頼光四天王は、

渡辺綱:茨木童子の腕を切り落とす

坂田金時:金太郎

卜部季武:弓の名手、滝夜叉姫退治

碓井貞光:金太郎をスカウト、碓氷峠で大蛇退治

平井保昌:四天王じゃないけどよくついてくる人、和泉式部の夫

13土蜘蛛退治歌川国芳「和漢凖源氏 源頼光 薄雲」

「和漢準源氏」 は 『源氏物語』 の巻名に関連付ける形で描かれた武者絵のシリーズです。 この作品では、 源頼光の枕元に現れた 「土蜘蛛」が、第19帖 「薄雲」 とかけられています。

14土蜘蛛退治歌川国貞「渡辺ノ綱 坂田金時 平井保昌 源頼光」

15土蜘蛛退治勝川春亭坂田金時

16土蜘蛛退治北尾政美土蜘蛛退治

屈強なつわものどもがよってたかって・・・。 おかっぱ頭のこども (禿です) を押さえつけている のは坂田金時でしょう。 そして、 みんなで画面 奥まで行って見つけた悪の巣窟たる古塚に蜘 蛛が! バケモノなのに、フツーな顔つきの坊主 と禿が、かえって不気味です。

17土蜘蛛退治歌川国芳「源頼光の四天王土蜘退治之図」

武者たちは右側から松明、 大石、差縄などを手に しています。 『前太平記』には、武者たちが松明を もって土蜘蛛を追い、 大石を取って土蜘蛛の潜む 塚を壊した後、 土蜘蛛を押さえつけ、差縄で縛って 捉えるという流れが書かれており、武者たちの手に したものは、この記述に対応していると考えられます。

18土蜘蛛退治勝川春英「坂田金時土蜘退治之図」

源頼光 大江山酒呑童子

源頼光&四天王 VS 首を斬られても襲いかかってしまう超強い鬼のボス

4;19から、酒呑童子と茨木童子を紹介

◆酒呑童子

源頼光と頼光四天王と藤原保昌が退治

お酒で眠らされて首を切られる

切られた首が頼光におそうけど、神の力の宿った兜でガード

大江山は京都の北の天橋立の近くあたり

19大江山酒吞童子菱川師宣酒吞童子 首斬り

20大江山酒吞童子菱川師宣酒吞童子 首飛来

21大江山酒吞童子菱川師宣酒吞童子 凱旋、酒呑童子の首

22大江山酒吞童子歌川国芳「源頼光」

23羅生門奥村政信大和色竹 「大江山酒天とうし」

茨木童子と渡辺綱

渡辺綱に片腕斬られたけど、とりかえした妖怪

戻橋は京一条の堀川にかかる橋。 渡辺綱が深夜、頼光の使いで戻橋にさしかかったところ、二十ばかりの雪 の肌をした女が一人行くのに出会う。綱は女に五条のあ たりまで送ってほしいと頼まれ、女を馬に乗せるが、少し 行くと女は鬼の姿となり「いざ我行く処は愛宕山ぞ」と叫 ぶや、綱の髻をつかんで飛んで行く。 綱が鬼の片腕を切 り落とすと、網は北野の社の回廊にどうと落ち、鬼は飛 び去った。

「羅生門」とは異なる別系統の話で、『平家物語』 の剣 巻に見え、 鬼の腕を斬った太刀「髭切」は「鬼丸」と改名したとされる。

酒呑童子の部下

頼光四天王の渡辺綱に羅城門(もしくは一条戻橋)で片腕を切り落とされる

その後、渡辺綱のおばに化けてやってきて、腕を取り返すことに成功

24羅生門一筆斎文調渡辺綱

25戻橋歌川国貞「茨鬼 戻橋綱逢変化」

画面右上から左下にかけて、渡辺綱を襲うよ うに描かれた黒い描線に紛れてわかりにくい かもしれませんが、 綱の左側に描かれているの は綱の腕ではなく鬼の腕。 網は、 切り落とした” 右腕をつかんでいます。

平惟茂

高貴な女性の酒宴に参加したけど、夢で「実はこいつら鬼」と言われてやっつけた人

平惟茂は平安末期の武将。 惟茂が狩のために信州戸隠山に入った時、高貴な 女性たちが幕をひき廻して紅葉を愛でながら酒宴を催す場に出会う。 惟茂は誘 われるまま酒宴に加わり、酔ってまどろんでいると、 夢に男山八幡の末社の神が 現れ、 美女の正体が鬼であることを告げ、神刀を授ける。 目覚めた惟茂は剣を抜い て鬼神を退治する。 謡曲 「紅葉狩」 によって広く知られ、明暦4年(1658) の古浄瑠璃 「紅葉狩」 や、 歌舞伎の所作事にも取り入れられている。

お酒飲んで頭がぼーっとしたところに「こいつら鬼だよ」という夢を見たから斬り殺しちゃいました☆

って、コレ、一歩間違えたら頭おかしい殺人犯だよ!

なお平維茂は、平貞盛(清盛の父)の養子だそうです

貞盛は養子大量にいるらしいです

26平惟茂 紅葉狩月岡芳年「美談武者八景 戸隠の晴嵐 平惟茂朝臣」

頭から突き出た2本の角、 大きく赤く裂けた ロ。 しかし、 何より恐ろしいのは振り乱した髪 をぎゅっとにぎるこぶし、 では? にわかな山嵐 に、供の者たちも、 銚子や盃、 三宝、 折敷同 様、派手にころがっています。

27平惟茂 紅葉狩月岡芳年「大日本名将鑑 平惟茂」

こうしてみると月岡芳年の絵の赤の発色すごい鮮やかですねー

明治になって使えるようになったものらしいです。

鬼童丸の仇討ち

妖術を使う酒呑童子の子供

頼光相手に父の仇討ちを挑むも、なぜか術を使わず返り討ち

酒呑童子の息子

酒呑童子に犯された女性との間に生まれ、生まれつき超強くて山ごもり

大泥棒の袴垂保輔と術くらべするエピソードがある

保輔:山を炎で包み込む

鬼童丸:大水を流し込み、怪鳥に乗って応戦

保輔:大蛇に変身して襲いかかる

鬼童丸:憤怒の形相で印を結び立ち向かう

こんな感じの壮絶な死闘を繰り広げるも引き分け

やがて天狗堂の術を取得し、父の仇である源頼光を討ちにいく

なお、結果は「騙し討ちしようとしたけど返り討ち」

術使えよwww

28鬼童丸歌川国芳「武勇見立十二支 丑 鬼童丸」

29鬼童丸歌川国芳「燿武八景 市原野晴嵐」

風が効果線で描かれてますが、マンガ的な効果線の元祖って誰なんですかね?

歌川国貞か歌川国芳?

平井保昌と袴垂保輔

袴垂保輔:鬼童丸の話にも出てきた追い剥ぎ

平井保昌:袴垂保輔相手に全く動じず笛を拭き続けて、全く手を出させなかった人

平井(藤原) 保昌は平安中期の武人、源頼光や四天王 と共に活躍し、独武者と冠される。当時、 京には袴垂保 輔という町中を騒がせた盗賊がいた。 ある晩、 袴垂はた だ一人笛を吹きながら悠然と道を歩く保昌を見つけ、衣 服を剥ごうとその跡をつけた。 ところが、 保昌には襲い かかる隙が全くなく、袴垂はとうとう保昌の館までつい ていってしまった。 保昌は袴垂を邸内に呼び入れて、 衣を 与えて戒めたという。

袴垂保輔という盗賊が、着物を強奪しようとして笛を吹く人を見つけた

笛を吹いてる人に襲いかかろうとしても出来ない

「何者か?」「追い剥ぎです」というと、家まで着いてこいと言われた

家に着くと藤原保昌という人で着物を与えられた

「器量もわからない相手に襲いかかって失敗するな、着物が入り用なら家に来い」といわれた

保昌がすごいのはわかるんだけど、袴垂保輔は鬼童丸の時に使ってた術使えよ、と思うw

袴垂保輔といい鬼童丸といい、あの術は妄想だったのかもしれない

なお、平井保昌は和泉式部の夫

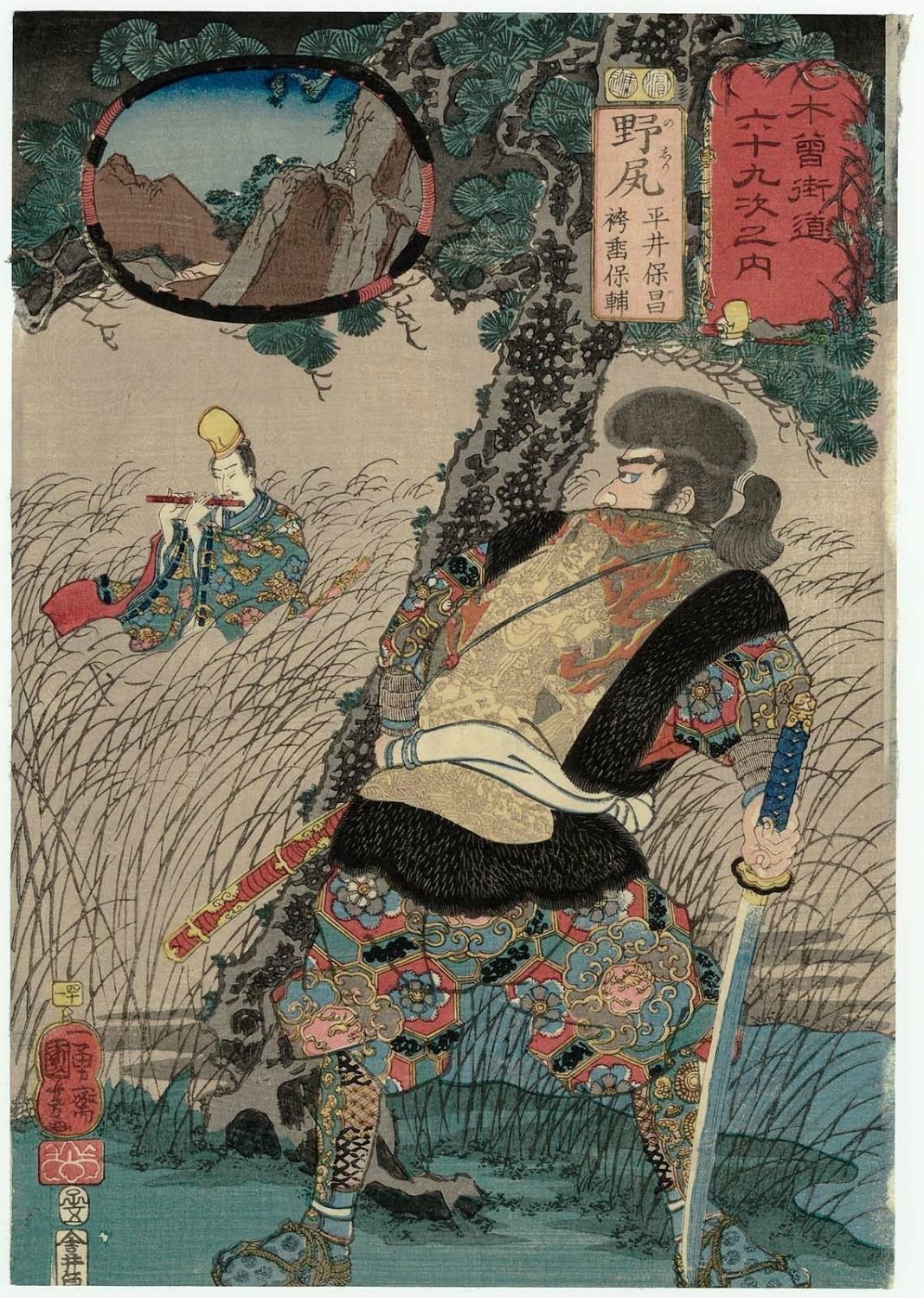

30平井保昌・袴垂保輔歌川国芳「木曽街道六十九次之内 野尻 平井保昌

袴垂保輔」

国芳の 「木曽街道六十九次」 では、 木曽街道 の宿場名と武者たちの物語が関連付けて描か れます。この作品では、 「袴垂が野原で平井保 昌を後ろから (尻から) 付け狙う」 場面と、 宿場 の「野尻」 とがかけられています。

国芳の木曽街道六十九次はダジャレとかで無理やり関連付けてる

当時だと面白かったと思うけど、さすがに元ネタがわからなくて厳しい

上記ブログは画像リンクが切れてるのが残念

31平井保昌・袴垂保輔月岡芳年「明治十五壬午季秋絵画共進会出品画藤原保昌月下弄笛図応需」

前九年の役 源義家と安倍貞任

32源義家勝川春亭「八幡太郎義家公 安倍貞任」

源平時代の英雄

33平忠盛歌川国貞「本朝高名鑑 平忠盛」

平忠盛は平安時代末期の武将。 白河院が祇園女御の許に通うある五月雨の夜、御 堂のかたわらから白銀の針を立てたような頭、片手に光る物を持った鬼のような怪物 が出た。 忠盛はその怪物を殺すように命じられるが、狐か狸ならば生け捕りにしよう と後ろからむずと組み付くと、 その正体は六十ばかりの法師であった。 麦の藁束を笠 のようにかぶり、手に油を入れた手甕、火を入れたかわらけを持って灯明をとほして 歩いていたので、火で麦藁が光るように見えたのであった。 忠盛はその思慮深さと豪 胆さを称えられ、 褒美に祇園女御を賜った。 時に女御は妊娠しており、生まれた子が 平清盛である。

34平清盛 福原の怪異葛飾北為「福原殿舎怪異之図」

治承4年(1180) 清盛は寺社や貴族の反対をおしきっ て都を福原(現在神戸市兵庫区)に移す。 平家の人々は 福原で毎夜不吉な夢に悩まされた。 ある日、清盛が寝所 の戸を開けると、庭に髑髏がみちみちて動き、やがて一 つにかたまって大髑髏となり、 千万のまなこが清盛を睨 み付けた。 しかし、清盛が少しも騒がず逆に強く睨み返 すと髑髏は跡形もなく消えてしまったという。

歌川広重もほぼ同じ構図で描いている

広重展で見たのですが、これ発想ものすごいなーと思いました。

幻想的な雪景色とドクロの形の組み合わせで雰囲気もバツグン。

歌川広重は人物描写は普通なんだけど、背景勝負に持ち込むとやっぱりめちゃくちゃ強いなぁと…

だいぶ無理があった遷都で、高倉上皇もついて来なかったので離宮扱い

清盛の後継の宗盛も還都を主張

◆遷都の理由は色々な説がある

・寺社勢力がないところに行きたかった

・新勢力のための新たな都を作りたかった

・貿易のため

悪源太義平

処刑される時に処刑人に「雷になって祟ってやる」といって、ほんとに祟った人

源頼朝の兄でめちゃくちゃ強い

源義平は平安時代後期の武将、源義朝の長男、入寿2年(1155)、15歳の時、叔父の帯刀先生義費を討って以来、「悪源太」の異名をとる。父義朝の死を開いた義平は平 清盛を討とうと上洛し、都に潜伏していたが捕えられ、六条河原で難波経房によって 斬首された。この時、義平は経房に「必ず雷と成て殺さんずるぞ」と言い残した。そ の言葉通り、仁安3年(1168)、平清盛が布引の滝(現在兵庫県神戸市)に遊覧した時、 供をしていた難波経房は、餓に起きた雷に微塵に打ち砕かれて落命した。

35悪源太義平歌川国芳「布引ノ滝悪源太討難波」

国芳には同主題の三枚続きの作品もあります が、 縦大判の本作では物語の中心である悪 源太義平の霊と難波経房のみが描かれていま す。 縦の構図を利用した緊張感のある構図が 見どころです。

36悪源太義平歌川国芳「清盛入道布引滝遊覧悪源太義平霊討難波次郎」

雷の効果線がえらいことになってますねw

国芳の絵はほんと迫力ありますねー

源頼政の鵺退治

鳴き声が不安だからというだけで殺された怪鳥

源頼政は平安時代末期の武将で文武両道にすぐれていた。 仁平 (1151~54) の頃

御殿の上に夜な夜な黒雲が現れて帝を脅えさせた。 頼政は勅命を受けて変化を退治 することになり、猪早太を供として弓矢で黒雲の中の怪しき物を射落とした。猪早太 が落ちてきたものを小刀で刺し殺し、 火を灯してその正体を見ると、頭は猿、体は狸、 手足は虎、尾は蛇という怪物であった。謡曲「鶴」にも扱われる。

・黒雲がたちこめトラツグミの鳴き声がして天皇が不安になる

・源頼政に退治するように依頼が来る

・黒雲に向かって矢を放つと、怪鳥の死体が落ちてくる

・頭は猿、胴体は狸、尾は蛇、手足は虎だったそうな

平家政権で出世するものの以仁王の令旨の時に反乱を起こして死亡

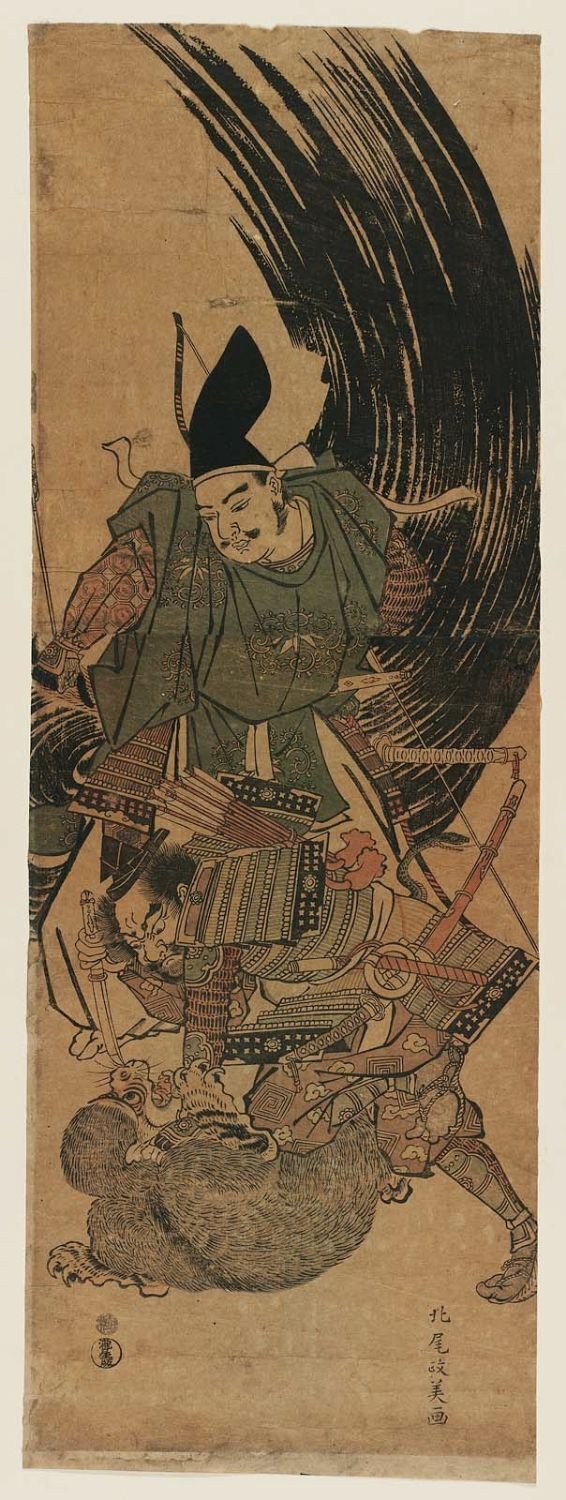

37鵺退治北尾政美鵺退治

この作品は18世紀後半から19世紀初めにか けて活躍した浮世絵師、 北尾政美により描か れました。 頼政の装束に描かれている家紋は 笹竜胆です。 笹竜胆は源氏の家紋とされて おり、源氏の縁者であることを強調する意図が あるものと思われます。

宇治橋合戦

以仁王と源頼政が挙兵するも惨敗

宇治橋が狭くて前に行けないので、兜の上に手をついて前の人を跳ね超えた

治承4年(1180)、源三位頼政が以仁王(高倉宮)を奉じて平家に対して挙兵。宮方と平家の勢は橋板を外され た宇治橋の上で実戦となる。宮方の法師筒井浄妙は橋板のない橋桁の上を走り進 み先頭に立って奮戦するが、太刀を折られてしまう。浄妙 の後ろで戦っていた一来法師は浄妙と先頭を入れ替わ ろうとするが、 橋桁は狭く横を通ることがならず、浄妙の 兜の上に手をつくと「あしう候、浄妙房」と、ひらりと浄妙 の体を跳ね越えた。敵も味方もこれを見て「はね越たり、 あつばれはねたり、越たり」と誉めぬ者はいなかった。

日本三古橋の1つ

38宇治橋合戦鳥居清満「一頼法師 筒井浄妙」

39宇治橋合戦北尾重政『絵本武者鞋』 宇治橋上の筒井浄妙と一来法師

ふつう細い道でも、前を進む人を追い抜くのは 難しいものです。ましてや、流れの早い川にか かる、橋板も欄干もない橋の上では!乗り越え た人も乗り越えられた人も死傷して「橋の上の 戦いは消耗するなあ」と上官たちが言ったとか。 祇園祭の浄妙山の御神体人形でも有名です。

祇園祭の山鉾の一つ「浄妙山」はこのシーンを表現している

牛若丸

40鞍馬山歌川国貞「牛若鞍馬兵術励」

41鬼若丸歌川国芳「西塔鬼若丸」

鬼若丸は弁慶の幼名

鬼若丸の鯉退治は天保期以降によく見られる画題

42五条橋 橋弁慶鳥居清長牛若丸と弁慶

43五条橋 橋弁慶歌川国貞「武蔵坊弁慶 御曹子牛若丸」

高下駄を履いた牛若丸。 鎧を着こんで、被き をかぶって。 見れば見るほど、変な恰好です! 変と言えば、まるで大工道具みたいなものを 背に持つ弁慶も変だ! 橋、欄干に半分みえ る擬宝珠に日の丸の扇子。 日本史上最強の バディを絵にするときのお約束が満載です。

44五条橋 橋弁慶歌川国芳天狗の加勢を得て戦う牛若丸と弁慶

お決まりどおりの牛若丸と七つ道具を背にし た弁慶はいいとして、 鞍馬の大天狗・僧正坊 はじめ、余りに個性豊かな天狗たち。 それぞれ、 どの山で修行したかが分かりますね。

こんなん絶対勝てないやろww笑ってしまうw

弁慶も、喧嘩売った相手が悪すぎたw

江戸時代の人も同じようなこと言って楽しんでたんでしょうねー

真田・俣野の組討

頼朝挙兵してボロ負けした石橋山の戦いで起きた出来事

相手の首を落とそうとしたけど、小刀が血で固まったままだったので落とせず、その間に相手の家来が来てしまい、逆に落とされた話

治承4年(1180)、源頼朝が平家打倒のため伊豆で挙 兵する。石橋山の戦いで頼朝方の若武者、真田与市は俣 野五郎と組んだまま海面近くまで坂を転がり落ちた。 闇 の中、 真田は組み敷いた俣野の首を小刀で落とそうとす るが刺せども刺せども通らない。 先に岡部弥次郎の首 を切った時の血糊が固まって刀が鞘から抜けず、鞘のま ま切りつけていたのである。そこへ俣野の家来、長尾新 五、新六の兄弟がかけつけ、真田は新六によって首を掻 かれて若い命を落とした。

45真田・俣野の組討歌川国芳「真田與市宗定 俣野五郎景久」

46真田・俣野の組討歌川国芳「俣野五郎景久 真田与一義貞」

宇治川合戦

義経VS義仲 宇治橋合戦とややこしい

先陣争いで「お前、鞍の帯がゆるんでるぞ」をいって結び直させる

永3年(1184)、源義経の軍が宇治川を挟んで木曽義仲の軍と対峙した折、佐々木 四郎高綱は生食(イケズミ)、梶原源太景季は磨墨(スルスミ)と、各々頼朝から拝領した名馬をって先陣 争いをする。佐々木は謀って、梶原に馬の鞍帯がんでいると声を掛け、鞍原が腹帯 を締め直している際に、脇を追い抜いて川に馬を乗り入れ、先陣の名乗りを上げる。 川岸で弓を口にくわえ馬の鞍帯を締め直す梶原と、先に馬を川に乗り入れた佐々木 を描くのが定型の図様。

47宇治川合戦無款宇治川の先陣争い

48宇治川合戦歌川国芳「宇治川合戦之図」

比良や志賀の山の雪は消え、 川水多く白浪が 立っている様子が、 水面近くに視点をとって、 リアルに描かれています。 馬を先導する口取 は、藤大夫と三文太です。先陣争いには口取 だっていた、というもうひとつのリアルが描かれ ているのかもしれません。

梅の制札

享保5年(1720) 刊の橘守回絵本写宝袋」に「難波津 の」と題された図があり、義経が尼崎で古い梅の木を 見てその由来を古者に尋ねると、仁徳天皇の御時に歌に 詠まれた梅だと申すので、義経は「この梅の一枝を折る 者はその一指を切る」(「此花江南所無也 於折一枝益 之載者任天永紅葉之例 伐一枝者可剪一指」)という 礼を弁慶に書かせて立てたとされる。

この制札は浄瑠璃「一谷軍記」では若木の桜に立 てられたものとされ、須磨寺には 「若木桜の制札」が伝 えられている。

49梅の制札田村貞信「武者三幅対 智 源義経」

50梅の制札魚屋北渓「武者松竹梅番続」 弁慶

左に 「梅が枝はおらぬ難波のいろさとに ゆび をきるこそあやしかりけれ」 とあります。 「梅が枝 さん (梶原源太景季の思い人) もいないのに 先を約束するとはおかしいね」の意の狂歌で す。 青陽館梅世の作。 この人のトレードマーク もわかりますね。

J1箙の梅歌川国芳「生田森追手源平大合戦」

寿永3年(1184) 源範頼の軍は一の谷の東、 生田の森 から平家の陣に攻め入った。 梶原景時は五百余騎で城 の木戸の中へ討ち入ってさっと引いて出るが、 一緒に討 ち入った息子の源太景季の姿が見えない。景時は再び 城中に取って返し、 源太を捜して駆け巡ると、 源太は馬 を射られ歩立になり、兜も打ち落とされて大童となり敵 五人を相手に奮戦していた。 源太の背の箙(矢筒) には盛 りの紅梅が一枝挿されていた。 景時は馬を飛んで下り、 父子して戦い無事引き揚げた。 源太景季の風流は謡曲 「簾」にも作られている。

この物語の舞台となった生田の森は、 兵庫県 中央区にある生田神社境内の北部にあります。 生田の森は 「枕草子」 の記述にも見られます が、当時は現在よりも広範囲に広がる深い森 だったとされています。

一の谷の戦い

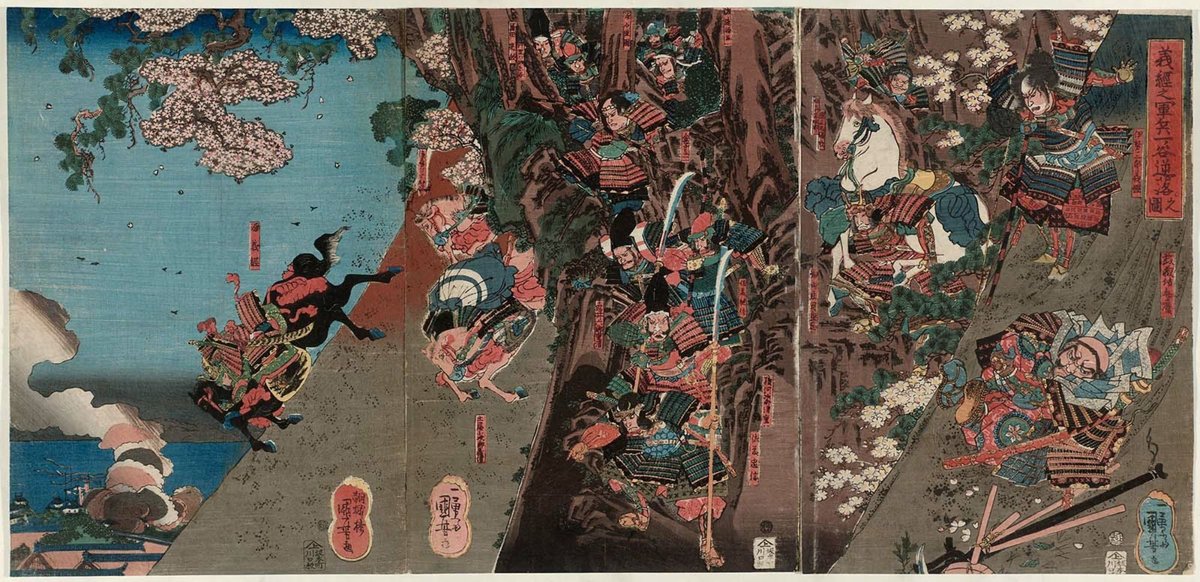

J2鵯越の逆落し歌川国芳義経之軍兵一ノ谷逆落シ之図

一の谷は現在の神戸市須磨区にある地名で すが、一方の鵯越は兵庫区と長田区の境付近 に地名が残っています。 二つの場所は大きく離 れており、史実としての一の谷合戦がどのような ものだったかには諸説あります。

51一の谷合戦北尾政美一の谷合戦

生田の森と浜での戦いです。 画面上半分は、 落ちのびていこうとする平家の人々の姿がありま す。 薩摩守忠度 vs 岡部六弥太、越中前司盛俊 vs 猪俣小平六則綱など、下半分は文字どおり の一騎打ちが描かれています。 左奥には、余り にも哀しい平敦盛と熊谷直実の姿が見えます。

52一の谷合戦勝川春亭「一ノ谷合戦」

53熊谷・敦盛無款(奥村政信)平敦盛と熊谷直実

背後からの急襲を受けた平家方は先を争って海上に 逃げた。渚に進み出た源氏方の熊谷次郎直実が、沖の 船めがけて海に馬を乗り入れる一騎の武者に向かい扇 を上げて差し招くと、かの武者はとって返してきた。 熊谷 が波打際でむずと組み、 その兜を押しのけてみると、我 子と同じ年十六、七ばかりの薄化粧した美しい顔が現 れた。熊谷は刃をあてるにしのびず、助け参らせんとす るも、 味方の勢が近付いてきて叶わず、泣く泣く若武者 の首をとった。 若武者は生年十六歳の無官太夫敦盛で あった。 熊谷直実は無常を感じて出家を志した。

屋島の戦い

テレビ局が作った動画でクオリティも高くわかりやすいのでオススメ

義経を庇って死んだ佐藤嗣信の話も紹介してます

・嵐の中、大阪から徳島までの120キロを6時間で渡航した

・義経が到着した時間は引き潮で屋島が陸続きになってた

・佐藤嗣信の菩提寺には着用していたと伝わる鎧がある

・屋島寺宝物館には源氏の白旗がある

54扇の的無款(杉村治兵衛)弓を引く那須与一

元暦2年(1185) 2月、義経の軍は阿波勝浦に上陸して 屋島に進軍する。 平家方は船に乗り込み、源氏方と海を 挟んで対峙する。 日暮れて義経の勢が引き揚げようとす ると、 沖の平家の船から小舟が一般漕ぎ出てきた。紅の 日の扇を船の舳先の竿の上に高く掲げ、 官女玉虫がこの 扇を射落とせと差し招く。 義経の命を受けた那須与一は 海に少しばかり馬を乗り入れ、神に念じて鏑矢を放つ。 矢 は扇の要際一寸ばかりのところを射て、扇は夕日の空に 舞い上がり春風にひらめいて海に沈んだ。 沖の平家はふ なばたを叩き、陸の源氏は厳を叩いてこれを賞賛した。

55扇の的鳥橋斎栄里扇の的を射る那須与一

この作品は、 那須与一と官女玉虫を上下に配 置することで遠近感を表現しており、極端な縦 長の画面を活用する上での工夫が感じられま す。 絵師の鳥橋斎栄里は、 18世紀後半から19 世紀初期に活躍した浮世絵師で、主に繊細な 線描による美人画や肖像画で知られています。

この絵すごいすきー!

女官の静けさ・美しさと、那須与一の力強さが対比になってて良いなーと

56牟礼高松勝川春章源義経

屋島の合戦の始まる前、 牟礼高松に陣をとった義経 は兵士たちが疲れ前後も知らず眠っている時も、敵が寄 せてくることもあらんと一人高い所に上り遠見をしたと いう。正徳6年(1716) の 「花洛絵馬評判」には、元禄14年 (1701)の狩野之介の「牟礼高松」の絵馬が所載されている。 弓を携えた馬上の義経が、 松のもとにたたずむ姿を描く。

57嗣信最期北尾政美屋島合戦

佐藤嗣信は弟の忠信と共に源義経の忠臣であった。 屋島の合戦で、平家の勇将、能登守教経は船から義経 を狙って矢を放つが、 嗣信が矢面に立ってこれを防ぎ肩 を射られて落馬する。 能登守の童菊王丸は嗣信の首をと ろうと走り寄るが、弟の佐藤忠信は兄の首をとらせまい と菊王丸に矢を放つ。 能登守はこれを見て船から飛んで おり菊王丸の身体を船に投げ入れるが、 菊王丸は落命 する。 U-57北尾政美 「屋島合戦」では、右図の遠景に義 経の弓流し、 左図の遠景に扇の的も描かれている。

58しころ引き歌川豊国しころ引き 「七兵衛影清 三保の谷四郎国俊」

「しころ引き」

屋島の戦いで、平景清と源氏方の美尾谷 (みおのや) 十郎国俊が格闘し、景清がつかんだ国俊の兜の錏が切れたという伝説。歌舞伎に脚色され、さまざまな趣向で演じられた。一幕物としては、摩耶山で非人姿の景清と巡礼姿の国俊が演じるものが現行する。

しころは、兜に付いているもので、首まわりを 守るものです。 消防士さんたちが出張る際の ヘルメットにもついています。 鐔で見た方がわ かりやすいかもしれません(T-20)。 景清は、 歌舞伎などでも有名なダークヒーローです。背 景の波の線が、強い力の効果を出しています。

59弓流し月岡芳年「義経八島之名誉」

源氏方が馬を海に打ち入れて船の平家と戦う内、義 経は平家に弓を熊手でひっかけられて落としてしまっ た。 義経が懸命に鞭で弓を引き寄せようとするのを見 て、味方は、危ないから弓などお捨てなさいと止めるが、 義経は止めずに遂に弓を拾う。 どんなに高価な弓でも命 には替えられないものをと非難されると、 義経は 「弓が 惜しくて取ったのではない。自分の弓が叔父の為朝の弓 のように強いものであったならよいが、弱い弓を敵に拾 われて、これが源氏の大将義経の弓よと嘲られるのが口 惜しいので、命にかえても取ったのだ」 と答えたという。

左上、 那須与一に射られた扇が宙を舞ってい ます。この弓射の 「あまりの面白さ」に、 平家方 の50歳ぐらいの男の人がでて踊りはじめたらし いです。 なんと、これを射殺させた義経でした が、うっかり、 自分の弓を流してしまって・・・。

壇ノ浦の戦い

60八艘飛び歌川国芳「程義経恋源一代鏡 三略伝」 能登守教経から逃れる源義経

壇ノ浦の合戦で、平家の武将、 能登守教経は大将と 組まんと源氏の船に乗り移り、ついに義経の船に行き会 う。 能登守が義経目掛けて飛びかかろうとすると、 義経 は薙刀を脇にかい挟み、船八艘を飛んで逃れたという。

「程義経恋源一代鏡 三略伝」 は義経の生涯 を描いた全16図の揃物です。 題名にある「程 「義経」 とは、 国芳が春画を描くときに使った隠

号 「程よし」 と 「義経」 とを組み合わせた造語 です。

躍動感すごくてカッコイイ!

やっぱ国芳は動きを描くのが上手ですよねー

61壇ノ浦合戦歌川国芳「長門国赤間の浦に於て源平大合戦平家一門悉く亡びる図」

62壇ノ浦合戦歌川国芳「壇浦戦之図」

元暦2年(1185) 3月長門国赤間関壇ノ浦 (現在山口県下関市)で行われた戦いで、平家は滅亡する。 二位尼は安徳天皇を抱いて入水した。 平知盛は 「見るべき程の事 は見つ。いまは自害せん」と言いおいて、鎧二領を着て海中に入った。浄瑠璃「義経千 本桜」 では、 知盛は碇を背負って入水する。 U-62 「壇浦戦之図」はこの戯曲の影響に よって描かれた作。

63堀川夜討勝川春亭「堀川夜合戦」

壇ノ浦合戦の後、義経は兄頼朝のいる鎌倉に向かうが、梶原景時の讒言などにより、頼朝の勘気に触れ、 腰越から追い返され、 京堀川の館に戻った。 頼朝に義経の追討を命じられた土佐坊昌俊は、 堀川の義経の館に夜 討をかけた。 義経の家来たちの奮戦により、 土佐坊の勢は敗退する。 静御前が鎧姿で薙刀を持って戦う姿も描 かれる。

大物浦

義経が奥州に落ち延びようと船で移動してる時に平家の怨霊が現れる話

頼朝の討手に追われる身となった義経主従は九州へ落ちようと大物浦(現在兵庫 県尼崎市)から出帆した。 すると俄に暴風となり、壇ノ浦で亡ぼされた平家の怨霊が 行く手を阻む。 薙刀をふりかざして襲いかかる平知盛の亡霊に対して、 義経は刀を抜 いて戦おうとしたが、弁慶は義経を押し隔て「武器では敵わないだろう」と数珠をさら さらと揉んで一心に祈祷し、法力によって亡霊を退散せしめた。謡曲「船弁慶」として 広く知られる。

64大物浦 船弁慶葛飾北為「摂州大物浦平家怨霊顕る図」

65大物浦 船弁慶歌川国芳「程義経恋源一代鏡 三略伝」

大物浦で平家の亡霊に行く手を阻まれる義経 主従の様子を描いた作品です。 うねる大波の 中で船の形をとる平家の亡霊の集団や、 義経 たちの乗る船を這い上る平家蟹などが画面に 不気味な印象を与えています。

66大物浦 船弁慶豊原国周「文治四年摂州大物浦難風の図」

碁盤忠信

大物浦から戻った義経の一行は吉野山にわけ入る。 佐藤忠信は、 義経たちを追手から逃し、かねてから思い 者としていた京の女の許に身を寄せる。 しかし、 心変わり した女が密告したため、江間小四郎義時の討手がかか る。 それとは知らず寝ていた忠信は、不意を襲われ、 枕に していた碁盤をふりかざして敵に立ち向かうが、奮闘む なしく、敵前に割腹して壮絶な最後を遂げる。 忠信が碁 盤を武器に戦うことは 『義経記』には見られないが、延 宝4年(1676) の古浄瑠璃「碁盤忠信」にも扱われている。

67碁盤忠信歌川国芳佐藤忠信奮戦

68碁盤忠信歌川国芳「佐藤忠信勇戦義時が勢を破る図」

他と少し違った質感が目に付くかと思います。 これは 「縮緬絵」 と呼ばれるもので、普通に 摺った浮世絵を揉み縮めて細かなシワをつけて 制作されます。 大きさは少し小さくなるものの、 独特の質感や濃密な色彩に特徴があります。

安宅関の勧進帳

関所を通るために山伏の格好して、疑われたので泣く泣く主君を引っ叩く話

源義経主従は山伏に身をやつして奥州に逃れる途次、 加賀国安宅の関にさしかかる。 弁慶は関守富樫の追及 を逃れるため、贋の勧進帳を朗々と読み上げ、 一行は通 行を許される。しかし、 強力姿の義経が見咎められたた め、弁慶はとっさに苦肉の策で、 あらぬ人に似た面憎さと 涙をのんで義経を金剛杖でさんざんに打擲する。 弁慶の 苦衷に感じた富樫は一行を通過させる。謡曲「安宅」とし て知られ、歌舞伎にも取り入れられ 「勧進帳」として広く 親しまれる。

安宅の関には実際に行ったのですが、海がキレイですごくいいところでした

69安宅関歌川芳虎「加賀国安宅の関にて斎藤武蔵坊弁慶勧進帳を読図」

70安宅関歌川国芳「加賀国安宅関弁慶主従危難救図」

「勧進帳」 の弁慶はやはり弁慶らしいですね。 背景にも松の大木があり、 歌舞伎の舞台です、 これは。 関所を通すべきか否かを思案しなが ら弁慶、 義経主従 (もう、バレているんだが) を見守る富樫さんの表情ほか、 二人を見守る 人々の表情も見どころです。

文覚上人

人妻に惚れて自分の妻にしようとしたけど、誤爆してその女性を殺した人

源頼朝を挙兵させようとして父・義朝のドクロを持ってきた(ニセモノ)

文覚上人は鎌倉時代の真言宗の僧。俗名は遠藤武者盛遠、北面の武士であったが渡辺渡の妻袈裟御前に 横恋慕し、 袈裟の母を脅して我が女房にせんとする。 袈 裟は一計を案じ、 盛遠に夫が寝ている間に殺すようにと 言い、自ら夫の身代わりとなって床に伏す。 そうとは知ら ぬ盛遠は袈裟を殺してしまい、 出家して文覚と名乗る。 文覚は厳冬の那智の滝で滝壺に7日間浸かり、意識を失う。すると、不動明王の使いの金迦羅、 制多伽の二童子 が現れて文覚を撫で助けた。 その後は21日の大願を果 して飛ぶ鳥を落とすほどの修験者となった。

71文覚上人歌川国芳「袈裟御前 遠藤武者盛遠 渡辺渡」

まるで仇敵に会ったみたいに袈裟に相対する 盛遠。 知らぬが仏の渡辺さん。 が、 鼻緒が切 れたようです。 もしかして、 悪い予感・・・。 物語 やお芝居のストーリーとは別に、 殺人事件に いたる三角関係のよく分からなさがズバリ絵に なっています。

72文覚上人歌川国貞「本朝高名鑑 文覚上人」

歌川国芳も全く同じ構図で描いている

個人的には国芳圧勝。

表現力すごい!

73城四郎長茂歌川国芳「越後国の住人城四郎長茂平家のさいそくにしたがひ出陣なす折から空中に怪異を見る図」

平清盛の死後、治承5年(1181) 越後守城資長が平家 に従って木曽義仲の追討のために信濃へ出立すると俄 に雷鳴が轟き大雨となった。 そして虚空から 「盧舎那仏 を焼き亡ぼした平家の味方をする者、 ここにあり。 召しと れや」というしわがれ声が三度した。 資長たちはおそろし さに館に戻ったが、 資長は急死してしまった。 弟の城四 郎長茂は再び信濃へ向かうが、義仲軍に敗れて越後に 敗走する。

静御前

義経の恋人の白拍子で義経死後に頼朝の前で義経を思った舞を舞う

静御前は源義経の愛妾。 立烏帽子に太刀を差した男 装で舞う男舞の名手であった。 義経が頼朝の追手に追 われ吉野山に入った時、 義経たちと泣く泣く別れ、捕え られて鎌倉に送られる。 頼朝に舞を所望されて、 鶴岡八 幡宮で義経を慕う歌を歌いながら舞を行い、人々を感 嘆させた。

74静御前三代歌川豊国(歌川国貞)源頼朝の前で舞う静御前嘉

この作品には多くの人物が描かれていますが、 それぞれ衣服には家紋がはっきりと描かれてい ます。 衣服に描かれていた家紋は、 武者絵の 登場人物を特定する上で重要な要素であった ことがうかがえます。

巴御前

巴は木曽義仲と同じ乳母に育てられ、長じて義仲の愛妾となる。 色白く容顔美麗で ありながら、 一騎当千のつわもの。 宇治川の戦いで源範頼・義経の軍に破れた義仲と 共に僅かの手勢で敗走。 義仲が最期を遂げる粟津合戦では落ち行けと命じられ、東 国の方へ落ちていった。 引き抜いた松の大木で和田義盛と渡り合う場面も多く描か れる。 「源平盛衰記』によれば、 巴御前は鎌倉に召還され斬首されるところを和田義 盛が請い受けて妻とし、生まれた子どもが朝比奈三郎義秀であったとされるが、 史 実ではない。

木曽義仲と巴御前が一通りわかりますー

ノリも軽くわかりやすいのでオススメ

巴御前以外に、葵御前と山吹御前という女武者もいたそうですー

葵御前は倶利伽羅峠で討ち死にしたとのこと

75巴御前北尾政美巴御前天明7~寛政2年(1787~90)頃大判 38.8×25.7

巴御前の姿を描いた北尾政美による武者絵 です。 本作は粟津の合戦を主題としたものであ り、 巴御前が持ち上げている武者は御田八郎 師重であると考えられます。

76巴御前勝川春亭「義仲北国日野川合戦」

77巴御前歌川国芳「巴御前」

78巴御前歌川国芳倶利伽羅谷合戦

倶利伽羅峠の前の戦いも紹介

横田河原の戦い→火打城の戦い→倶利伽羅峠の戦い

79巴御前魚屋北渓「武者松竹梅番続」 巴御前

80巴御前勝川春亭「粟津合戦 三枚続」

81巴御前歌川広重「源平盛衰記 粟津原合戦」

粟津の合戦を主題としていますが、本作で 中心的に描かれているのは木曽義仲の腹心、 今井四郎兼平です。 「源平盛衰記』 では、 兼平 は巴御前の兄弟とされ、 粟津の合戦で義仲が 討ち死にすると、後を追って自害します。

鎌倉時代の物語

曽我兄弟の仇討ち

父の仇を討ちたいだけなのに源頼朝まで巻き込む壮大な仇討ち話

かなりややこしいけど、ざっくりまとめます

◆登場人物紹介

・工藤祐経(この物語のラスボス)

工藤家当主の愛人の子で、工藤家の家督をつぐ

曽我兄弟の父を殺す(後述)

後に源頼朝のもとで出世する

・伊東祐親(曽我兄弟の祖父)

祐経の叔父

愛人の子の祐経が家督をついだのにキレる

策謀をめぐらし、祐経が上洛中に領地を奪う

最終的には頼朝と敵対して死亡

祐親の娘は頼朝との間に子供を生んでいたり、最終的に北条義時の妻になった説もある(大河ドラマではその説を採用)

・河津祐安(曽我兄弟の父)

伊東祐親の息子

相撲大会で大活躍

領地を奪われた工藤祐経に暗殺される

その時、伊東祐親は難を逃れる

ここで父が暗殺されたことで曽我兄弟が仇討ちに人生を捧げることになる

(曽我兄弟なのは、母が曽我の家に嫁いだから)

・曽我五郎(弟)

寺で僧侶の修行をしてたけど、父の仇をうつことを諦められずに出家を断念

剣術の修行をしてた兄と合流

北条時政の元にいく

・曽我十郎(兄)

恋人ができたりするけど、工藤祐経を探しながら弟と一緒に旅をする

富士の巻狩りに参加して、その最中に工藤祐経を倒そうとする

・和田義盛、畠山重忠(お助けキャラ)

鎌倉幕府幹部

曽我兄弟を助けてくれる

・源頼朝(裏ボス)

富士の巻狩りという一大イベントを開催

伊東家の血を引く曽我兄弟を憎み殺そうとするも失敗

・仁田忠常(実は真のラスボス)

巻狩りの最中に頼朝に襲いかかろうとした超大きいイノシシを滅多刺しにして倒す

後に兄弟たちにたちふさがる

◆仇討ち実行

工藤祐経が寝ている時に滅多刺しにして仇討ち成功

その騒ぎで大勢が出てきて大立ち回り

ラスボス仁田忠常と死闘で兄が斬られるも、弟は頼朝を討ちに行く

弟は頼朝のそばに仕えていた五郎丸に捕まってしまう

頼朝は兄弟を助命しようとしたけど、最終的に処刑される

82河津・俣野の相撲歌川国貞「河津三郎祐安 海老名源八弘綱 俣野五郎景久」

草摺引

曽我の里で胸騒ぎを感じた五郎は兄十郎のいる大磯 に駆けつけた。 もし、兄に手を出そうとする者があれば 踏み込んで斬って捨てようと酒宴の座敷の障子の外で 太刀に手をかけて身構えている。 五郎に気付いた朝比 奈三郎義秀は五郎に座敷の中に入るように勧めるが五 郎は頑として動かない。 力自慢の朝比奈は五郎の鎧の 草摺を引くが五郎は踏ん張り、ついに草摺は切れてし まった。

83草摺引歌川豊春(新板浮絵 和田酒盛草摺引之図)

84草摺引勝川春亭「春詠」 草摺引の額

85富士の巻狩北尾重政猪をしとめる仁田四郎

86富士の巻狩歌川国貞「源頼朝公富士之裾野牧狩之図 三枚続」

87曽我夜討歌川国芳「建久四年五月廿八日富士之裾野曽我兄弟夜討本望之図」

工藤祐経を討ったあとの兄弟に斬られた10人 が、斬られた順番とともに描かれています。 頼朝 に突進した手負いの猪をしとめた仁田四郎が 屋形から兄弟の戦いぶりを眺めています。 背景 の墨色は夜をあらわしています。

88曽我夜討歌川国貞「曽我五郎時宗 御所五郎丸重宗 十番切」

北条時政と江の島の弁財天

北条時政が江の島の弁財天に三つの鱗を授けられた話

江の島に一族が反映するように21日間祈り続けた

最終日に弁財天が現れて「子孫は日本を治めるようになるが、正しい行いをしないと7代続かない」という

弁財天は龍にかわり海に消えていき、その時に三つの鱗を落とした

それが北条氏と江の島の家紋になる

89北条時政魚屋北渓江の島の北条時政

魚屋北渓は19世紀に活躍した浮世絵師です。 この作品は、 弁財天から三つ鱗を授かる北条 時政を描いたものですが、 弁財天の衣に凹凸 で模様をつける空摺など、 精緻な摺りの技術も 見どころです。

90北条時政葵岡渓栖江の島の弁財天と北条時政

和田合戦 朝比奈門破り

和田合戦に参加した朝比奈義秀は強すぎ神すぎ、と吾妻鏡にも書いている

巴御前の動画に出てた話ですが、朝比奈義秀は和田義盛と巴御前との間の子供という話もあるけど年代があわないそうな

90,5朝比奈門破り歌川国芳「和田合戦 義秀惣門押破」

和田合戦での朝比奈三郎義秀の活躍を描い た作品です。 朝比奈義秀が押し破った門が 画面の前に倒れこみ、上方から瓦が降り注 いでいます。 無秩序に散らばる門 により、朝比奈義秀の力強さが表現されています。

力強さが表現というか、チートすぎて笑ってしまうw

こんなんいたら門の意味をなさないやんww

「太平記」の武将たち

楠木正成の赤坂城籠城

大軍で攻めたけど楠木正成が強すぎて全然落城せず、やっと落城したと思ったら、まんまと逃げられてたという軍神の話

楠木正成が意味わからないくらい強い

ピンチになっても、ちゃんと策を練って逃げるのが厄介すぎる

こんなの敵にしたくない

91赤坂城籠城歌川芳虎楠正成赤坂城籠城

時代考証めちゃくちゃすぎて、城が完全に江戸時代で天守まであるw

そりゃ当時は昔の城なんかわかんないですもんねー

桜井の別れ 楠木正成と正行

楠木正成の最期と親子の別れ

正成:尊氏が攻めてくるから、守りにくい京から比叡山に撤退しましょう

無能公家:前にそれやったし、帝がまた京を離れるとかありえない!

帝:せやせや、正成、正々堂々出陣せい!

正成:わかりました(あかん、これ死ぬから子供たちと別れすませとこ)

無能な味方は有能な敵より恐ろしい

ベンチがあほやから野球ができへん

まさしくそんな感じ

桜井の別れは明治に作られた唱歌がある

92楠多門丸歌川国芳「楠多門丸正行 竹童丸」

楠正行は楠正成の嫡子、 幼名を多門丸という。 正成没 後も南朝の忠臣として働いた。 文政4年(1821) 刊の読本 「楠正行戦功図会』には、多門丸たちが怪談話をしている と、庭先に妖火が現れ、 多門丸と竹童丸が追いかけ斬り つけると、 その正体は古狸であったという話がある。 歌川 国芳はこれを入道に化けた古狸として描いている。

93桜井の別れ勝川春章楠公父子桜井の別れの図

延元元年(1336) 5月、楠正成と新田義貞の軍は、 兵庫 湊川にて足利尊氏の軍を迎え撃つことになった。 正成は この戦いを最期の決戦と覚悟し、供をしてきた十一歳の 息子正行に巻物を与えて忠孝を申し含め、桜井の宿から 河内に帰した。

正行の両の手のひらが上に向けられているのは、 形見の巻物と短刀を受け取るところだから でしょう。 小さい手とか細い指が あわれをそそ ります。帝から拝領したという短刀には菊水の 紋があったのですが、 ここでは菊水は親子の 装束の文様として描かれています。

94大森彦七歌川国貞「大森彦七」

湊川で楠正成を討ち取った功により伊予の国に所領を賜った彦七は、 祝の猿楽に 向かう途次、 赤い袴の十七、八の女房に会い、 山道は難儀であろうと女を背負って歩 く。 半町ばかり歩くと、 この女房は俄に八尺ばかりの鬼となり、熊のような手で彦七の 髪をつかみ虚空に上がらんとした。 彦七はこの化物と取り組んだが供の者が近付い てみると化物はかき消すように失せてしまった。 この化物は実は楠正成の怨霊で、 尊 氏の天下を覆すために彦七の持つ宝剣を狙ったものであった。

94では、京でのこととする異説が記されている。

鎌倉攻め 新田義貞奉剣

新田義貞が鎌倉攻めをする時に刀を海に投げ入れると、海岸が干上がり砂地が出来て、鎌倉に攻められるようになったというRPGのアイテムみたいな話

元弘3年(1333)、新田義貞は大塔宮の令旨を奉じて 鎌倉幕府の北条氏を攻略するため、領国上野を発した。 義貞の軍は稲村ヶ崎の海岸に至るが、 海岸の道は狭く海 上には敵船が並んで矢を射掛けようとしており、海岸づ たいに鎌倉に進入することは難しいありさまであった。 この状況を見た義貞は馬を降りると、兜を脱いで海上を 拝み、潮を引かせ軍の道を開かしめ給えと龍神に祈り、 黄金作りの太刀を海中に投げ入れた。 すると、 稲村ヶ崎 は俄に干上がり、砂地は鎌倉の浜まで続き、義貞の六万 余騎は干潟を真一文字に駆け通り、鎌倉へと乱入した。

95義貞奉剣歌川国芳「勇魁三十六合戦 四」 新田義貞

96義貞奉剣歌川重宣新田義貞稲村ヶ崎奉剣

大塔宮(護良親王)

倒幕でめっちゃ活躍するけど失脚して鎌倉で処刑された悲運の皇子

後醍醐天皇の皇子は、比叡山に入り大塔宮と称され た。

鎌倉幕府を倒し、建武の中興に功をあげたが、足利 尊氏の讒言により捕えられて鎌倉の土牢に幽閉され、建 武2年(1335)、 足利直義の差し向けた淵辺伊賀守によっ て暗殺された。

大塔宮は淵辺の刀の先を口でくわえて放 さなかったため、淵辺は脇指で宮の首を落とした。

淵辺 が牢の外に出て宮の首を見ると、刀の切っ先を口にくわ えたまま、まだ生きているかのように眼を見開いていた ので、恐ろしくなった淵辺は宮の首を藪の中に投げ捨て ていった。

後醍醐天皇の天皇の皇子で倒幕の大功労者

天皇が隠岐に配流されてる間に挙兵して大活躍

倒幕後に足利尊氏を警戒したけど讒言もあり失脚

鎌倉に幽閉されて、中先代の乱の時に直義が逃げる時に殺される

結局、危惧通りに足利尊氏が室町幕府を作ってしまうことに

改めてまとめるとめっちゃかわいそうな人

首を斬ろうとした時に歯で刀を噛み切ったというエピソードがある

「逃げ上手の若君」でも有名なシーンの数々が描かれている

97大塔宮歌川国芳「淵部伊賀守討大塔宮」

98大塔宮歌川国芳「木曽街道六十九次之内 宮の越 大塔宮」

「木曽街道六十九次」のうちの一枚です。 「大 塔宮」 とかけて、 中山道の宿場である「宮ノ 越」が画面左上に描かれています。 宮ノ越は 中山道の36番目の宿場で、現在の長野県木 曽郡木曽町日義にあたります。

天竜川浮橋

建武2年(1335) 新田義貞の勢は、箱根竹下の合戦で 足利尊氏の軍に破れ、天竜川の東に着き、川に浮橋を作 り軍勢を渡した。 義貞と船田入道の二人が橋を渡ってい ると、 浮橋は二間ばかり橋が落ちてしまっていた。 義貞と 船田入道は手を組んで川の上をゆらりと飛び越えた。 後 に続いていた兵二十余人が飛びかねていると、 大力の名 張八郎が鎧武者をひっつかんで二十人を投げて川を越 させ、 自分は残りの二人を脇に抱えて一丈余りを越えて 向こうの橋桁に飛んだ。

99天竜川浮橋歌川国芳「太平記天龍川之浮橋図」

投げ飛ばされた人が、宙をとんでいます。 さらに 上をとぶ人は、よくみると顔も足も二人分あります ので、一緒に渡った貞義と船田入道です。 投げ 飛ばされて、 着地の際に、ひっくりかえる人。 馬で 渡る人。 それらを見ている、すでに渡った人など、 いろんな「立場」の違う人の表情と動きに注目!

川中島合戦

100川中島合戦歌川国芳「川中島信玄謙信旗本大合戦之図」

武田の本陣に単騎で切り込む上杉謙信と迎え 撃つ武田の本軍。 この後、 有名な謙信と信玄の 一騎討ちへと続きます。 この一騎打ちは、永禄4年 (1561) に行われた第四次川中島合戦の最中の 出来事です。 第四次川中島合戦は、この一騎打 ちの場面以外も多く描かれた人気の画題でした。

101川中島合戦歌川国芳「信州川中島大合戦之図」

102川中島合戦歌川国芳「信州川中島武田の正兵西条山を引きかへし雨宮のわたりをこへ越後方甘粕近江守と戦ふ図」

第四次川中島合戦で、 武田軍の別動隊に気 づいた上杉政虎 (謙信) は、 陣取っていた妻 女山 (西条山) を下り、甘粕景持に殿を任せ て武田本隊に奇襲をかけたとされます。 この作 品は、 引き返した武田の別動隊が、 甘粕隊と 戦う場面を描いています。

103川中島合戦二代歌川国綱「甲越両将川中島大戦全」

小説のヒーローたち

19世紀になると、 「読本」 と呼ばれる伝奇的な長編小説が次々に出版され、 さまざまな冒険譚が人々に 人気を博した。

文政10年(1827) 頃から出版され始めた 歌川国芳の 「通俗水滸伝」シリーズが、中国の小説の 英雄を錦絵に描いて大評判となったことが契機となり、 天保 (1830~44) 以降、武者絵の題材は、それまでの 『平家物語』 『太平記』 などの古典軍記物ばかりでは なく、小説の登場人物を取り上げるようになった。

ヒーローたちが墨摺の版本から飛び出して、色鮮や かな錦絵の画面で活躍するさまに、人々は心を躍らせた のである。

現代の漫画雑誌のカラー口絵のような感覚 で喜ばれたのであろう。

椿説弓張月

源義朝の弟・源為朝が主人公

保元の乱で負けた後に琉球にわたって琉球王国を建国したという話

文化4~8年(1807~11) にかけて刊行された、曲亭馬 琴作・葛飾北斎画の読本。 保元の乱で敗れた鎮西八郎 為朝は伊豆の大島に流され、 勅命によって討伐船が大島に向かうが、為朝は九州に逃れる。 平氏討伐のため、 水俣から出帆するが暴風雨に遇い、琉球に漂着し、内乱 の琉球の王女を助けて国を平定する。

源為朝は、佐賀県上峰町によるぶっ飛んだアニメがあるのでオススメ

あくまで史実ベースの保元の乱で島流しになるまでで、琉球にわたって王になる話ではないですー

104椿説弓張月歌川国芳「為朝誉十傑 二」 為朝と狼の子

105椿説弓張月卍楼北鵞「椿説弓張月 巻中略図 山雄(狼ノ名也) 主のために蟒蛇を噛んで山中に骸を止む」

狩に入った山の中、 為朝が疲れて眠っていると、 急に山雄が吠えはじめます。 従者の須藤重季は 慌ててその首を切り落としますが、 実は山雄は大 蛇の危険を知らせようとしていたのです。首だけと なっても大蛇に食らいつく山雄、目を見開き唇を かむ重季の表情。 物語の見どころが詰まっています。

106椿説弓張月二代歌川国貞「弓張月振分双六」

「椿説弓張月』 の内容を反映した双六ですが、 サイコロの目の数だけ進めるのではなく、 各 コマには数字ごとに次に進む場所が割り振 られており、指定された場所に進んでいくと いう形式です。

四天王剿盗異録

文化3年(1806)刊の曲亭馬琴作・歌川豊国画の読本。 「前太平記』 を世界とし、 源頼光の四天王 (渡辺綱・坂田金時・卜部武・碓井貞光)、鬼童丸や盗賊の袴垂保輔などの話を脚色敷衍したもの。

107四天王剿盗異録歌川国芳「鬼童丸」

ひとむかし前、いや、ふたむかし前の、 男性 化粧品か滋養強壮剤のポスターのような図様 です。 ワイルドな姿かたちにソバージュな上半身。 しかし、 意外に作品の色合いはシックです。 鬼童丸は、もと比叡山の稚児で天狗堂の術を学び、 袴垂とは妖術を競いあったといいます。

108四天王剿盗異録歌川芳艶「破奇術頼光袴垂為搦」

袴垂保輔が幻術で表した熊とうわばみの戦いに遭遇した頼光たち。 袴垂はこの隙に頼光の荷物を 奪い取る。

絵本二島英雄記

宮本武蔵が妖怪退治する話

二刀流の達として知られる剣豪、宮本武蔵の武勇譚は、 実録や講釈で読まれるほか、 歌舞伎や浄瑠璃にも脚色されている。 浮世絵では、享和3年(1803) 刊の読 本、平賀梅雪作・速水春暁斎画『絵本二島英雄記』 による武者修行の途次のさまざまな化物、 異獣退治の場面が多く描かれる。

109絵本二島英雄記歌川国芳「本朝水滸伝剛勇八百人一個 宮本無三四」

「本朝水滸伝剛勇八百人一個」は、「通俗水滸 伝豪傑百八人之一個」 の好評を受け出版さ れた武者絵のシリーズです。 とはいえ、「本朝 水滸伝」 という物語があるわけではなく、神話 から当時の読本まで、いろいろな物語の登場人物を描いています。

110絵本二島英雄記歌川広重「英勇五人傑 宮本無三四」

「宮本無三四」 が山伏と対決し勝利するが、山伏は天狗に姿を変えて逃げた、という物語を描いたものです。 上部の文章は物語の内容、ではなく、天狗にかけて高慢を戒めるものと なっています。

善知鳥安方忠義伝

国芳の巨大骸骨が出てくる話で未完

平将門の子供たちが反乱を起こす話

文化3年(1806)刊の山東京伝作・歌川豊国画の読 本。 平将門の遺児滝夜刃姫と弟の将軍太郎良門がとも に蝦蟇の精霊、 肉芝仙から妖術を授かり、 相馬の古内 裏を巣窟として徒党を集め、亡父将門の意思をついで、 謀反を企てる。 滝夜刃姫は、源頼信の家臣、 大宅太郎光 国によって陰謀をくじかれ自刃する。

あまり知られてない中国の物語の名場面をまぜて上手く作った話らしい

完結しないまま山東京伝が亡くなった後も、他の人が続きを書いたけど、結局完結しなかった

◆国芳の巨大骸骨の絵

滝夜叉姫:平将門の娘で父の恨みで反乱を起こす

中央右の人:大宅光国(主人公・善知鳥安方の仲間)

中央左の人:滝夜叉姫の家臣で、今やられたとこ

巨大骸骨:家臣がやられたので召喚された

◆主人公の善知鳥安方(うとうやすかた)について

・平将門の元家臣で源氏にスカウトされる

・今は源氏方だけど平氏に忠義があって滝夜叉姫の反乱をやめさせたい

歌川国芳は若い時にあまり売れてなかったらしい

梅の屋 鶴寿がフィクサーになることで売れて、例の絵がその1つ

◆3つのイノベーション

・物語では普通サイズの骸骨を巨大サイズにした

・三枚繋げて巨大な絵にした

・骸骨は解剖学的にもちゃんとしてる

111善知鳥安方忠義伝歌川国芳「将軍太郎良門味方ノ勢を聚る図」

古内裏にあつまるひと癖もふた癖もある人々。 そ れにしても、ろうそくが多いなあ。 鉄瓶がかけられた火鉢や箸のささっている火鉢もあり、 七輪 に火をおこそうとする人がいます。 柱には「火の用心」 とあります。

112善知鳥安方忠義伝豊原国周「相馬良門古寺之図」

113善知鳥安方忠義伝歌川国芳「伊賀寿太郎 将軍太郎平良門 滝夜刃姫」

伊賀寿太郎は、 良門の父 平将門と同じ時期に、 瀬戸内海で反乱を起こした藤原純友の家来で、 志を同じくする良門に加勢します。 蛙の力くらべを見守る一味の背後に、 良門に 妖術を教えた蝦蟇たちが、 不気味に居並んで います。

114善知鳥安方忠義伝歌川芳虎「越中立山の地獄谷に肉芝道人蛙合戦の奇をあらはし良門伊賀寿の両雄に妖術を授く」

南総里見八犬伝

曲亭馬琴作。 文化11~ 天保13年(1814~42) にかけて 刊行された全106冊の大長編読本 仁・義・礼・智・忠 信・孝・悌の八つの玉から生を得た八犬士が、それぞれ の冒険、 苦難を経て導かれ、ついに勢揃いして安房の 里見家を興隆させる。 歌舞伎化もされ、人気を博した。 115は、嘉永5年(1852) 正月市村座で上演された「里 見八犬伝」の一覧図である。

私はコレをレンタルして見ました

すごく面白かったけど、配信も無いのでオススメできないのが悩ましい…

115南総里見八犬伝歌川国芳「里見八犬伝一覧」

116南総里見八犬伝三代歌川豊国(歌川国貞)里見八犬伝 「犬田小文吾」

犬田小文吾は「悌」の珠を持つ八犬士の一人 です。 力自慢の大男で相撲を得意としていまし た。 化粧まわしのようなものを身につけているの はそのためでしょう。 本作は、大イノシシを退治 する場面を踏まえて描かれています。

117南総里見八犬伝三代歌川豊国(歌川国貞)里見八犬伝 「犬阪毛野胤智」

犬坂毛野胤智は「智」の珠を持つ八犬士随一の策士です。 美貌の持ち主で、母とともに女田楽に入ったため女装で育てられました。 本図では父の仇である籠山逸東太を討ち果たす場面 が描かれています。

118南総里見八犬伝歌川芳虎犬飼現八庚申山で化け猫を射る

関連動画

浮世絵 武者絵 アート解説 | ボストン美術館所蔵「THE HEROES 刀剣x浮世絵-武者たちの物語」展覧会

◆勝川春亭

三枚続の武者絵で大ヒット

歌川国芳が弟子入りしてたという話がある

◆月岡芳年

歌川国芳の弟子で最期の浮世絵師といわれている

スプラッターな表現が多い

明治になって発色がよい赤が使えるようになって多用した