「教員不足」に対して、中央区としてできること - 区として正規教員を雇用することで、安定的での高い教育の実現を!

今回のテーマは、教員不足に対して、中央区としても正規教員採用をやろうぜ!ということについて。

これまで4回に続いて書いてきた「教員不足」に関する話も今回で一旦最後。元々は、この件について一番はじめに書こうと思っていたのですが、「そもそも社会全体の背景も必要だよね」、「自治体レベルでなく国や都道府県としてもやるべことあるよね」等々について整理しておく必要もあり、順番としては最後になりました。

以下に詳しく書いていきますが、中央区で正規教員を雇用することは「教員不足」への対応策であると同時に、教育の質の向上にとって不可欠と考えております。

そもそもできる、区での教員採用

実はあまり知られていない?

まずは、そもそものところから。教員は都道府県で採用するというのが基本で、市区町村の小中学校で働いている先生方も給料は都道府県からもらっています。

しかし、実際には市区町村でも都道府県とは別に正規教員を採用することも可能。これは決して十分に知られている話ではないらしく、一例としてとある議会の議事録を見ていたときにこんなやり取りを発見。

XXX議員:今年度、特別支援教育で、区として講師の募集を行っていますけれども、会計年度任用職員で行っていらっしゃると。会計年度だとやっぱり1年間の期間限定ということになるんですけれども、やはり期間限定の教師じゃなく、やっぱり区として正規でこうした先生も増やしていくというご検討はできないかどうかと。

XXX課長:正規の教員につきましては、教員は東京都の採用、東京都の配置というようなことになってございますので、正規の教員ということで申し上げますと、非常に難しいのではないかというふうに思います。

議員は非正規だけでなく区としても正規で雇用していくべきではないかという考えで、その可否について自治体側に質問。これに対して、担当課長は「教員の採用は東京都なので難しい」との答弁。

議員の側はこのような質問をしているのだから知らないのでしょう。行政側は仕組みを知っててすっとぼけたのか、本当に知らないのかは不明ですが、ここでやり取りは終わってます。

歴史的な背景

こんな感じでイマイチ認知されていないことにも理由はあって、わりと新しい仕組みではあるため。

市区町村で負担して教員を雇用するということは2002年の構造改革の中での特例措置として認められ、2003年4月から開始。その後に特区での成果と課題を踏まえて市町村立学校給与負担法が一部改正され、2006年度から全国で市区町村において独自に教員が任用できるようになったという経緯があります。

なお、この市区町村で雇用というのはいわゆる「臨時的任用」と呼ばれる、任期付きの教員だけに限った話ではありません。都道府県での教員採用と同様に、任期のない正規教員として雇用することも可能ということです。

東京都での現状はどうなっている?

それでは、この市区町村採用の教員は東京都において現状ではどの程度実績があるのでしょうか。

こちらは23区における区採用教員の推移。東京都が公開している「学校基本統計」における「区市町村、職名別教員数(公立)」の中の内数として「市町村費負担の者」があり、それを集計したもの。

まず、すべての区で実施されているわけではなく、中央区も含め多くが未実施。数が多いのは杉並区と品川区。

杉並区は人数が多いものの下落傾向で、議会の議事録を見たところ新規募集は行っていないようです(太字はほづみ、以下同じ)。「区費教員」という呼び方。

◆くすやま美紀 委員 それで、今後なんですけれども、今いる区費教員の方たちが、定年ですかね、そういうふうになればいなくなっちゃうというか、ただ、期間はまだ相当あると思うんですけれども、今後、区費教員を新たに採用するとか、そういった意向を区教委としてはお持ちなのかどうか、その辺りをお伺いしたいと思います。

◎教育人事企画課長 現在のところは、これからの採用ということは考えておりません。現在まだ区費教員の平均年齢は39歳ですので、今後のことはまたさらに考えていきたいというふうに思います。

品川区は継続して新規採用を行っており、今年度も教員募集の案内がWebサイトに掲載されておりました。品川区では「区固有教員」という呼び方。

区で採用することの利点

1.教員の質の向上

自治体として教員を独自に雇用することの利点としては、教育の質の向上という点が何より挙げられるかと思います。これは品川区の区採用教員の役割を問われたときの担当部署での答弁。

品川区の固有教員に期待されている役割としては、教育施策の推進を力強く行っていくということにあります。特に選考を開始いたしました平成20年度、品川区の教育力を高めていくためには、高い志と品川区への愛着を持っているということと、小中一貫教育をはじめとしまして、保護者や地域の方々との信頼関係づくりに腰を据えて取り組む人材が必要であると考えて立ち上げることとなったということが経緯となります。

挙げられているのは「高い志と品川区への愛着を持っているということ」と「保護者や地域の方々との信頼関係づくりに腰を据えて取り組む人材が必要」ということ。

この前提として認識しておくべきは、2点あります。

1つは、教員の異動体制。先に挙げたように、教員採用は都道府県が行っており、雇い主としても都道府県。したがって、数年単位での異動があり都道府県内の他自治体に移るということがあり、その区に長くとどまるということは基本的にありません。

区として雇用すれば他の自治体に異動することは基本的にありませんので、どっしりとその区の理念に基づいた教育の実現に取り組むことができる教員の育成が可能となります。

もう1つは、現場の教員における非正規の割合。正規教員は国の基準に基づいて算定されて配置されますが、実際にはそれよりも多い人数の教員が現場にはいます。

雇用形態によって必ずしも教育の質が決まるわけではないものの、非正規という立場は雇用契約に期限があることや待遇面で劣っていることがあり、正規と比較すると不安定な立場に置かれています。また、研修などの機会も正規と比較して少なく、教育の質という面でも課題があります。

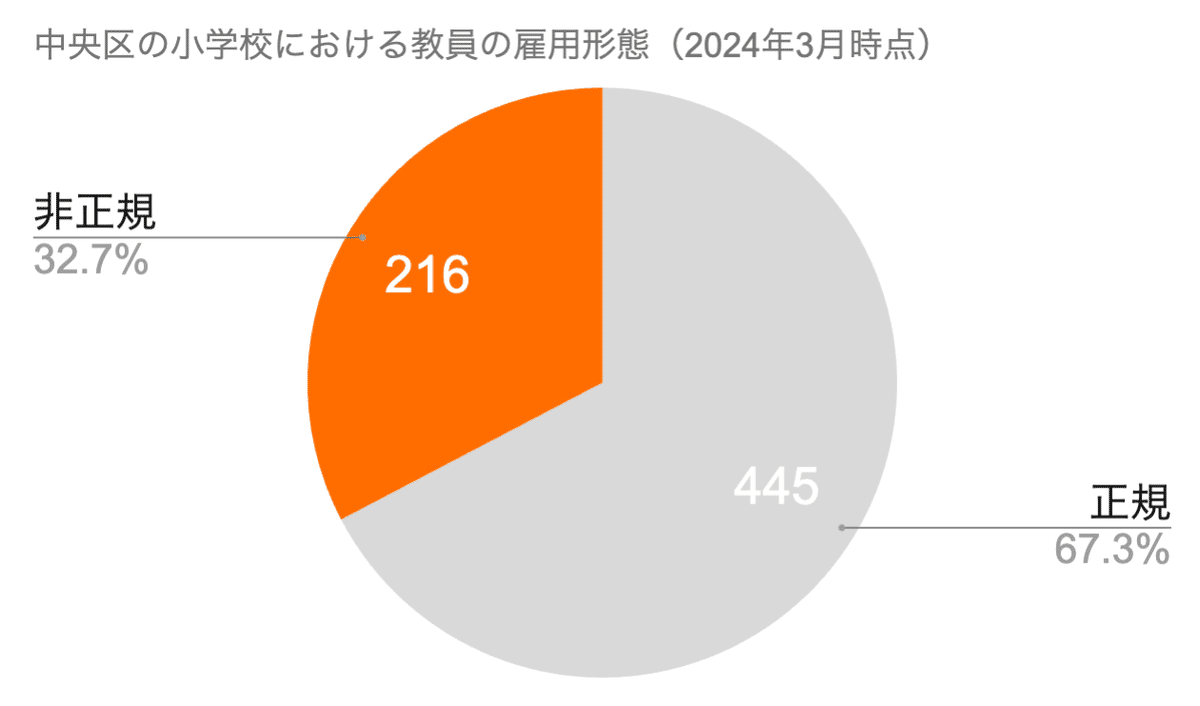

この割合について、中央区の小学校で言うと445名の正規教員に対して、216名の非正規教員がいます。非正規教員の割合は32.7%。

正規教員部分は都が配置するので、区として任用するのは非正規の部分。この部分を現状は様々な雇用形態の非正規雇用で賄っているわけですが、この一部を区としての正規採用の教員に置き換えていくことで、教育の質が向上させることが可能ということです。こんなイメージです。

※ なお、上記の非正規の割合はそれ自体を問題視するべきものではないと思います。あくまで国の基準に則った教員の定数は「正規」の部分でほぼここは充足しており、非正規の部分は種々の必要性によって定数以上に追加で配置しているものであるため。上記の提案は、その追加部分の教員の質をさらに高めるために、その雇用形態を改めようということです。

2.応募者への選択肢の提供

次に、教員採用希望者にとっては「特定の自治体限定の教員」という選択肢を提供するという意味でも価値があることだと思います。

先に挙げたように、教員採用は基本的に都道府県単位であって、その範囲で異動の可能性があります。東京都は広いですので、たとえば23区を想定していても多摩地域に行くこともあれば島嶼部に行くことだってあり得ます。

過去記事でも取り上げたとおり、東京都の教員採用の競争率は2.3倍と関東では低い部類。

この異動可能性のあるエリアが広いという点がどこまで結果に響いているかは不明ですが、共働き前提の現代において1つのハードルとなっているであろうことは想像できる話です。

ちなみに、年度によってバラツキはあるでしょうが品川区の採用については議会の議事録にこのような発言がありました。

現在、品川区の固有教員の採用選考ということも、かねてから継続してやっておるところなのですけれども、今年度、次年度の採用ということで選考いたしまして、4名という少ない枠に対してですけれども、今回、20名のご応募がありました。

4名の枠に対して20名ということで単純に言えば5倍。応募者数も採用者数もまったく規模感が異なるので単純に比較はできませんが、競争率が極端に低くなる(=人気がない)わけではないということは言えるでしょう。

今後の応募者の方自身のライフプランを考えるにあたっても、同じ地域に住み続けられるというのは大きなメリットです。採用後に、家庭を持って子どもを持つなどを考えたときに、同じ区内しか異動がないというのはむしろ大きな価値になりうるものと考えます。

3.教員の安定的な確保

次に、教員の安定的な確保という効果もあります。1つめに書いたとおり、現状では多くの非正規教員がいます。彼らはその名のとおり「非正規」であることから単年度やそれ以下の任用期間で、その都度に募集・採用の手続きが生じることになります。

また、そもそも昨今非正規教員が必要となる背景としては、産育休や病休者の増加があります。産育休であれば元々予期されているケースもありますが、病休の場合には急に来られなくなるというケースの方が多いと思われ、そのタイミングですぐに採用などを進めていく必要があります。

昨今の教員不足の影響で、募集をしたところですぐにポストが埋まるとは限りません。教育委員会や校長が苦労されているという話は多々聞くところです。この点で、区で採用している教員がいるということは、都度任用する必要なく教員を安定的に確保できるということです。

単純に言って、採用しないといけない数は少ない方が良いだろうということですね。下記、イメージ。

区で正規採用することに対する懸念

一方で、これまでやってこなかったということで様々な懸念があることも事実です。とはいえ、それらもどういう中身なのか、個々の自治体で直面するものなのかということについて考慮した上で判断が必要なものです。

1.財政的な負担

まずは単純に財政的な負担の増加。ゼロから新しい人を採用するとなればもちろん、これまで非正規教員として雇用していた方を正規教員とする場合でも、そのためには追加のコストがかかります。

参考までに先行している品川区で言うと、区固有教員の予算は2.6億円(2024)。

採用する方の経験や役職にもよるので一様には言えないですが、29人で2.6億ということで平均すると1人あたり約900万円。この予算は純増する場合なので、非正規教員から正規に置き換える場合には、今の非正規教員のコストとの差額が追加のコストとなります。

ものすごくざっくり計算してみたのが下記。区採用教員がいない場合と、20名の区採用教員がいる場合でのコストの比較。20名なのは、品川区と比較すると中央区は半分くらいの人数規模なのでそれを考慮。

区採用教員のコストは単純に見ると、[900万円] x [20人]で、1,8億円。他方、置き換えで考えれば「7.2億円 - 6億円 = 1.2億円」となります。この「1.2億円」が追加的にかかってくるコストで、その妥当性を考えていく必要があります。

この数字は、もちろんどの程度任用するか次第で千差万別なので実際に導入するにあたってはその規模感の検討が必要です。とはいえ、正規で任用するとなると当然に非正規以上にコストがかかるのは当然。これに関しては行政の中での様々にある事業の中で何を優先順位として置くのかという視点から考えられるべきで、わたしとしてはこれは将来の区及び国を担う人材への「投資」と考えるべきものではないかと思います。

2.採用・研修手続等の事務負担

次に、採用や研修に関する事務負担。区として教員採用を行う場合には募集などの手続きも東京都とは別に行うことになりますので、その事務負担は単純に追加となります。また、採用した後には研修などについても行う必要があります。

先ほどの品川区の予算では、関連する事務は700万円ほど。

区採用の教員に関する事務が発生することから、単に教員だけでなくその事務を扱う職員も必要になるということでしょう。これも区としてどういう教育があるべきかを考えた上で出てくるものと考えれば、必要な経費と言えるのではないでしょうか。

なお、また品川区の事例ですが、東京都との研修を受けられるなど連携もされているようですので全てを区で担う必要はないようです。

都費の教員との比較でいきますと、今申し上げた一貫教育の特徴と併せて、業務というところではありませんが、区固有教員の特徴としましては、やはり区固有教員だけの研修が予定されていて、教員研修については、都費の教員の研修に加えて、例えば都の教職員研修センターの研修も固有教員が受講できますし、区独自の研修も受講できるので、それぞれ力を伸ばすことができるという点、あるいは、小中一貫の教育サミットであるとかというのにも、採用された年度には参加をして、一貫教育の知見を高めるであるとか、様々、区固有教員としての研修、あるいはそういった体験をするような制度を設けているというところでございます。

3.採用後のキャリアパス

東京都採用であれば母数も多いことから様々な土地、様々な現場を経験することになりますが、他方で区で採用になるとその区の中での人事異動となります。この点について、本人のキャリアパスとして望ましくないという意見もあります。

この点についても、品川区では長年区での採用をしていることから様々な経験の蓄積があります。管理職を目指した昇任選考が行われている他、実際に副校長になっている方も生まれているようです。

そのような中で、現在、勤務する教員の中に管理職を目指す方も出てきております。現在、昇任選考としましては、3級職の主任教諭、4級職の主幹教諭や指導主事の選考に加えまして、管理職の5級職、6級職の役職になれる選考も実施しておるところです。お一人お一人がご自身のキャリアを考えて、東京都の勤務ではできないような、品川区ならではの地域に根差した活躍する教員として専門性を発揮していただけるようにしていきたいと思っております。

まず、30名を目途に今進めているというところでございますが、やはり今、もちろん管理職として副校長で任用した者が1名おりますけれども、この3名を採用して30名になった、その段階でまたさらにその後どうするかというのは検討の課題であると認識しておりますので、

「副校長」の次は「校長」となるわけですが、ここには制度上の制約があるようです。 校長は都負担の教員で定員1名となっていることから、区の教員がその立場となるには法改正が必要とのことです。

現在、校長というのは、国の法令上、県費負担の教員で定数1名と限られておりますので、そういった県費負担の教職員になるという必要も生じてまいりますので、学校教育職員、いわゆる区固有教員の身分のまま校長になるというのは、法令等の改正が必要になるということで、これはあらかじめ国にも確認をしているところでございます。そういった意味では、国に働きかけをするという動きをする上においても、東京都教育委員会との調整も私ども従来しているのですが、そういった法改正が必要になるというのが特段あるというところでございます。

このように現時点では都道府県採用とまったく同じというわけではないにせよ、採用後のキャリアパスが一切なくてずっと現場だけというわけではないことは明らかです。

今後の人口動態という観点

単純な制度としてのメリット/デメリットの他に、重要であるのはその自治体における今後の教員ニーズという観点。というのも、現状で非正規教員が全国的に増えている要因として言われているのが今後の子どもの数の減少であるため。

子どもの数が減少すればクラスも減り、教員のニーズも減っていきます。目の前では産育休者や病休者の増加、特別支援教育ニーズの増加などで必要な教員数は子どもの数の減少ほどには減っていませんが、今後さらに子どもの数が減ればそれも減ってくることが見込まれています。

だからこそ、この一時的なニーズに応えるために、不要になれば雇用契約を切ることのできる非正規教員を多く採用するというのは、一定の合理性があります(これは当人からすればたまったものじゃないですし、それが望ましいとは思いませんが、マクロ的視点で見ればそれが合理的になりうるという話です)。

これまでは日本全国での話ですが、中央区の問題として考えるにあたって重要なのは中央区の人口動態がどうなるかということ。

この点については国立社会保障・人口問題研究所が2050年までの自治体ごと、5歳別人口ごとによる将来人口推計を行っていて、そのデータによる年少人口のグラフがこちら。

各点において浮き沈みはあるにせよ、トレンドラインとしては今後も伸び続ける推計となっています。

このように、少なくとも中央区においては大半の自治体と異なり今後20年以上も子どもの数が今よりも減るということはなさそうです。すなわち、当面のニーズを満たせば良いという短期的視点だけでなく、その20年以上先の未来も見据える必要があるということで、この意味で正規教員の採用という選択肢も真剣に検討すべきと考えています。

議会での質問の中身と答弁

このような問題意識を元に、この件を最近議会で取り上げました。

質問内容は?

質問の背景は上記に書いてきたとおりで、その上で質問したのは2件。

1.これまでの非正規教員のみという教員採用の妥当性

1つは、これまでの区での採用が非正規教員のみであることの妥当性。

今後の人口動態と区での正規採用という手段があることを踏まえた上で、本区における教員採用が現状で非正規のみとなっていることの妥当性について、教育の質とそれに要するコストの観点から見解をお示しください。

この肝は「質とコストの関係で妥当なのか」という部分。単に新しいことをやりましょう!と言ってもやらないと言われるのは目に見えているので、これまで正規教員を雇わず非正規ばかりを雇用してきた方針が妥当なのかという点について聞いたわけです。

これまで書いたように、中央区の人口は今後も増え続けます。今後もしばらくは減ることのない教員ニーズに対して、そして正規教員を雇用するという選択肢がある中で、非正規のみを雇用するということであればその理屈が必要なはずであるため。もちろん、そんなことに理屈などなく惰性でやってるんじゃねーの、という思いを込めているわけですが。

2.将来的な区としての正規教員採用への見解

2つめが、区採用の教員の採用に向けた調査研究について求める質問。

安定的で質の高い教育を今後も実現していくために本区においても将来的に区での正規教員採用の導入を行うべく調査研究を進めていくべきと考えますが、見解についてお示しください。

いきなり採用を始めましょうと言っても非現実的。なので、今回取り上げた品川区を含め、複数の自治体ですでに実績があることからこれらで実際にどのように採用され、どのように活躍されているのかについてまず調査すべきではないかという聞き方にしてみました。

区の見解は?

これに対する中央区の見解。

1.これまでの非正規教員のみという教員採用の妥当性

1つめの問いに対する答弁がこちら。

教育の質を高めるためには、教員の資質能力の向上が不可欠であり、人材の確保はもとより、教員の育成にも力を入れていくことが重要であります。

正規教員の任用については、東京都教育委員会の権限で各区立小中学校の学級数等に応じて現在過不足なく適正に配置されております。

一方で、学校は様々な教育課題に対しよりきめ細やかな対応が求められており、少人数指導や特別支援教育の充実に加え、教科担任制の施行など教員の負担軽減を具現化できるよう、区独自加算として専門性を有する会計年度任用職員を配置しております。

これらの取り組みが本区の質の高い教育の実現に繋がっており、この任用形態はコスト面を含め妥当であると考えております。

都採用の教員で正規の任用はできている。それに加えて区独自に会計年度任用職員を配置している、だから妥当である、とのこと。

今後の人口ニーズ云々にも、そしてなぜ区独自の教員が非正規のみなのかについてにも触れておらず、何の説明にもなってない答弁。

2.将来的な区としての正規教員採用への見解

2つめの問いに対する答弁がこちら。

こうしたことから、区独自で正規教員を採用することについては考えておりませんが今後東京都教育委員会と連携し教員の確保に努めるとともに教育の質に向上に向け、正規教員のみならず、会計年度任用職員の研修を充実させ、教員の資質能力を高めてまいります。

要するに、「新しいことはやりません、現状どおりやります」ということです。

再質問.なぜ非正規にこだわる?

2点目はともかく、1点目の説明はさすがに酷すぎるので再質問。

人口動態として今後も増え続けること、非正規であることの不安定さや採用での苦労などを改めて指摘しつつ、その上でなぜ区での正規採用を選択肢として考えないのか(= 非正規雇用のみにこだわるのか)について再度の答弁を求めました。

この回答の部分はその場でのメモだけなのでポイントのみですが下記のような内容でした(若干記憶違いがあるかも)。

・区内でしか異動できないとか、将来の昇進に制限があるなど課題がある

・一時期採用していた区でも停止しているケースもある

・中央区では専門性の発揮できる会計年度職員として非正規の職員を配置。そういった働き方を希望する方も多い

異動については、すでに述べたように広範囲での異動がないことはむしろメリットにもなり得ます。また、昇進についても、副校長までのキャリアまで行ってる方はいます。そして、専門性を発揮できるポストがあることは望ましいにせよ、であればそのポストを正規化するという選択肢だってあります。「専門性を発揮できるポスト = 会計年度職員」ではないはずです。

こんな感じでツッコミどころ色々なのですが残念ながら時間切れ。

最後に

今後の中央区の教育はどうあるべきか?

今回は、区としての正規教員の採用について長々と書いてきました。これは単に一部の教員の採用の話だけに留まるものではなく、将来的に中央区としてどのような教育環境を作っていくのかという議論でもあります。なぜならば、現場に立つ教員の方々の1人1人がこれからの教育を担っていくため。その方々をどのような立場でどのように処遇していくかというのは区として極めて重要な意思決定です。

繰り返しになりますが、雇用の形態で教育の質がすべて決まってしまうわけではないにせよ、非正規という立場は待遇面で劣る他、研修の機会も少なく教育の質という点で課題があります。

非正規として雇用していたポストを正規で雇用すると人件費は上がりますし、任用や研修等のコストもあることから全てを置き換えるということは非現実的であるにしても、その一部を置き換えていくこと、またその選択肢を十分に吟味すべきこと、少なくとも選択肢として排除すべきではないというのがわたしの考え方です。

国、東京都との役割分担はどうあるべきか

この補足として、国や東京都との役割分担について。

教員の採用等の事務を行うのは基本的に東京都であって必要十分な正規教員の確保は一義的には都が担うべきで、このさらなる充実を求めていく必要があることは言うまでもありません。特に、都としては空気を読まずにカネに物を言わせて採用すべき。この点については前回の記事で書きました。

また、将来的には国の基準も見直されるべきです。教員の定数には「基礎定数」と「加配定数」があります。

基礎定数は将来的にも確約されている定数なので、この部分は正規教員が担っています。一方の加配定数は国の予算要求の中で一時的な予算という位置づけなので、この仕組上で都道府県にとって合理的なのは「ほどほどに正規教員を雇っておいて、変動する部分は非正規で調整する」という戦略。

したがって、加配定数の基礎定数化が進めば正規教員の割合も増えるので、この動きをさらに加速させていく必要があります。

このように、国と東京都で動くべき部分は現状でも少しずつであれ進んでいて、この動きは今後も続くはず。とはいえ、国の定数の見直しや東京都としての実際の配置がいかに充実しようとも、既存の非正規教員が全て正規教員に置き換わる、つまり区として一切採用をしなくて済むようになるかというとそこまでには至らないのではないかというのがわたしの見立て。

将来的にも現状の「加配定数」という位置づけは数の変動は多少あったにせよ残り、その枠の部分を区として採用するという営みは今後も当分続くのではないかということです。

この前提に立てば、やはり区としての人材確保の戦略は必要で、その中でどのような教育をまず実現することを目指すのか、その上でどのような雇用形態の教員をどの程度確保するのかについて検討していく必要があります。国や都が頑張るべき部分だから区としては今までどおりやります、ではマズいのです。

まとめと今後の展開

そろそろ終わりますが最後に。「教育が大事」などというお題目は誰だって言ってることですが、既存の事業と体制を全肯定して賛美しているだけでは何も変わりません。真にそのように考えるのであればあるべき理想を定めた上で、現状の課題となっている部分は何なのかといった点を批判的に掘り下げていくことが必要です。

現在の教育における中心的な課題はこれまで4回に分けて書いてきたように、結局のところ現場に正規教員が不足しているところに起因しているのではないかというのがわたしの考え。そして、国でも都でも区でも、それぞれのレベルで対応を進めていくべきものです。

必要であるのは、つまるところ人と予算を付けることです。現状において行政の立場からはそれができない/やらないというスタンスなのであれば、それをけしかけていくのは政治の仕事ではないかと思います。

わたしは現在中央区の区議会議員という立場ですので、ひとまずは今回取り上げた区での正規採用についてさらに研究を進めるとともに、他の会派の方々へ相談の上で議会として動くことができないかについて模索していきたいと思います。

現場の方のご意見などもあればぜひお聞きしたいので、気になった方はぜひご意見ください。ヒアリングなどもしつつ、アイディアをより精緻にしていきたいと考えております。