最近の読書から 2冊

学生時代などは、読んだ本、目を通した本のすべてについて何らかのコメントを残していて、我ながら当時のバイタリティには驚かされる。最近ではそんなこともめっきりしなくなり、書影をスマホカメラで撮影して残しておくだけでも精一杯の状態だ。

なのでこの記事は、最近読んだ本(どちらも通読はしていないし、拾い読み、読みさしなのだけれど)のなかでハッとさせられた部分だけでも書き残しておこうとするものである。

江弘毅・津村記久子『大阪的』(ミシマ社、2017年)

お笑い芸人の推しがいる関係で、加えて東日本から西日本に移住したこともあって「大阪のことば」には高い関心を持っている。推しさんが「殺生な」という古風な言い回しをしていて驚いたのだけれど、田辺聖子さんのエッセイ『大阪弁ちゃらんぽらん』を読んだら「殺生な」についても書いてあって、なんだか嬉しくなったことがある。

さて、本書。ミシマ社の「ちゃぶ台」という雑誌が気になって購入したことがあり、今回もなんとなく手にとって買って帰ってきたらミシマ社の本だったので、驚く。津村さんがJ2サッカーファン、しかも遠征するレベルだなんて知らなかった。わたしの地元チームや、香川のカマタマーレについての言及もあった(カマタマーレのエンブレムを絶賛してくださっている)。遠征の際には地方都市同士を比較したりもするそうで、特にこの下りでは地元と香川が並んでいて、にこにこしてしまった。

香川と山梨と、全然ちゃう場所ですけど、駅前のつくり方とかそっくりなんです。支線があって、前にターミナルみたいなのがあって、でかい道路が敷かれてて。(82ページ)

ちなみにわたしは「ことでん瓦町駅前の景色は甲府駅前と藤沢駅前を足して二で割った感じ」と方々で吹聴している。

また次の下りでは、先日の記事でも少し触れたように「自分が地方移住したことをずっとネタにしていて、いいんだろうか」というモヤモヤが少し晴れたように感じた。

自分はすごい大阪におることを売りにしてるし、働いてたことも売りにしてるし、大阪で書き続けることも売りにしてる。今度は大阪に居ながら大阪じゃないとこに行って大阪人として振る舞って、もらってくるものも売りにしようとしてて、貪欲やなって思います。(51ページ)

そうか、津村さんほどの作家もそうおっしゃるなら、自分の置かれた環境、過去、現在、良いことも悪いことも、貪欲に全部売りにしていいのか…!もしかしたら勘違いかもしれないけれど、何ならいつかその勘違いさえも売りにして良いのだ、自分のことなんだから。

江さんとの対談も「大阪のことば」で書かれているので、くだけた感じがして面白い(そう、大阪弁だと同じ文章でもなんだかくだけた印象を受けるのだ)。読みさしなので絶対に通読したい。ミシマ社の「コーヒーと一冊」シリーズは他にも面白い本がありそうだ。

余談になるが、実はかなり前に『ポトスライムの舟』を読んで、自分でも何がそうさせたのかはよく分からないが津村さんの描く世界観になんとなく反発心を感じていたので、あの感情の正体が一体何だったのか、この機会に解きほぐしていけたらと思う。

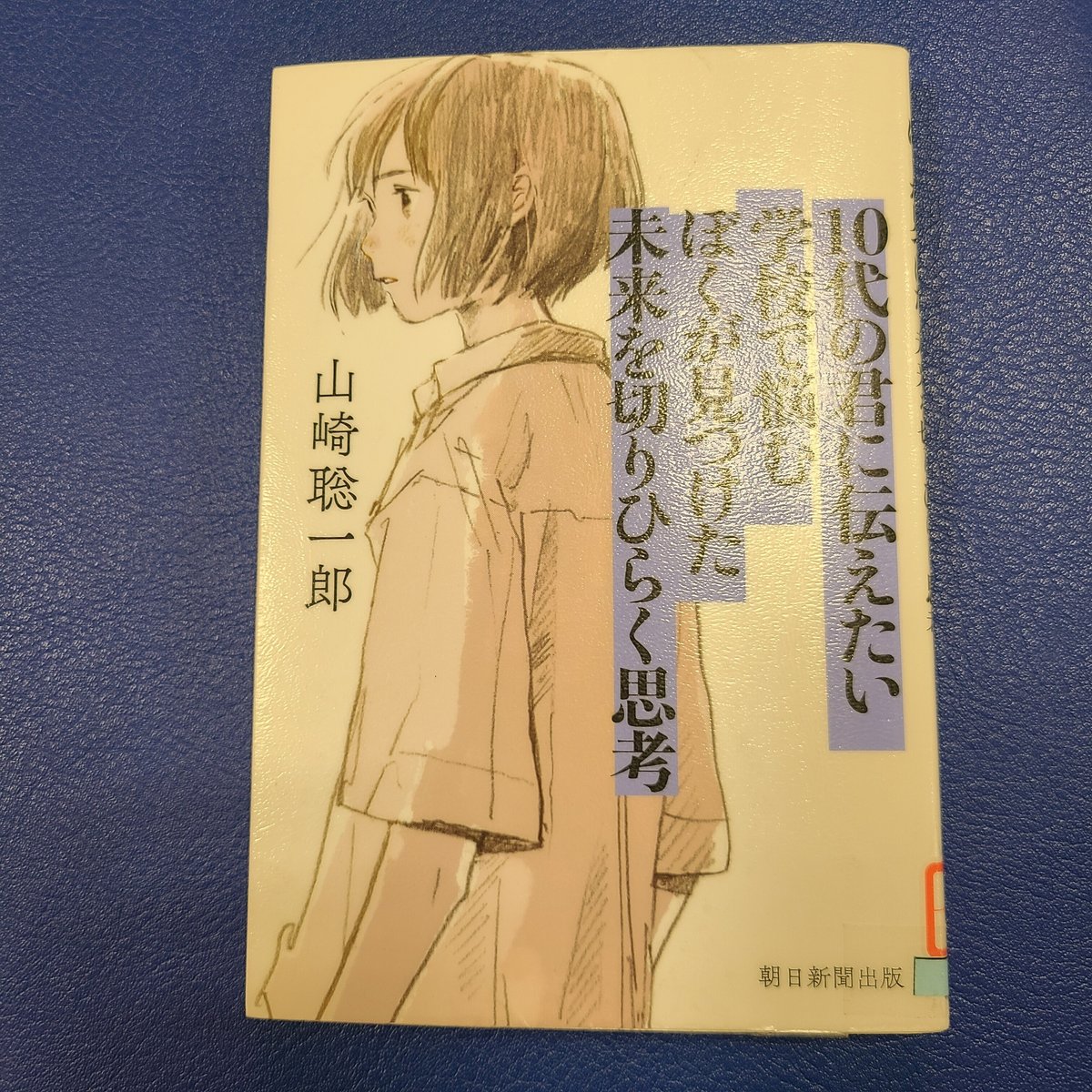

山崎聡一郎『10代の君に伝えたい学校で悩むぼくが見つけた未来を切りひらく思考』(朝日新聞出版、2021年)

山崎さんのお名前は「いじめ被害者はいじめ加害者になってしまいやすい傾向にある」というこの記事で認識し、自らも被害者でありながら加害者になってしまった過去を公表して活動されていることに衝撃を受けた。

(2023年10月14日閲覧)

今回ハッとさせられたのはこの下りだ。

「(人生が)思い通りになんか全然なってない」という人は、「思い通りにいかない」ように見えて、実は「思い」自体がない可能性があります。きびしいことを言うようですが、自分がどうなりたいのか、どうなったら幸せかを思い描けていないのに、「なんとなく幸せ」ということにはなりません。(172~173ページ)

今のわたしは育児中の専業主婦で、再就職の希望はあるものの、計画的な行動に苦手意識のある夫をうまく巻き込むことができず、なんとなくモヤモヤしたものを抱えながら生活している。来年春からの就職を目指すなら、この秋は保育園見学など積極的に動かねばならないのだが、夫は多忙、しかも秋が書き入れ時とあって協力を仰ぎづらいのが現状だ。夫は思い通りの人生を送っているが、私の人生は思う通りになっていない・・・親子二人で過ごす夜などは、夫を羨む気持ちがムクムクと首をもたげてくる。産後クライシス、という言葉も目の前をちらつく。

しかしこの下りを読んで「いまの自分の『思い』って何だろう?」と考えた。再就職、再就職とは言うけれど、それって具体的にはどういうこと?どんな業界で、どう働きたいのだろう?それがちゃんと整理できているだろうか?そのための体調や体力は整っているだろうか?こうして育児中の母親が自分で自分にブレーキをかけることによって女性の社会進出は阻まれるのだろうな、という思いもないではないし、産後クライシスは無視できないが、ともあれ大事なのはわたしのベスト、我が家のベターが何なのかを探すことだ。

夢や実現したいこと(具体的な職業名ではなく「○○がしたい」でもOK)があったら、それを言葉にしたり、口に出したりして、誰かの力を借りながらその夢に近づいてゆく、というプロセスは、大人にとっても大切なものだと思う。『こども六法』にも目を通してみたい。

ここまで書いて、読んだ本、目を通した本について、自分のなかにこれほど大きな感情の揺れ動きとたくさんの言葉が眠っていたことに、とても驚いている。もはやそうしたものは彼方に消えてしまったものだと思っていた。読書に関しては、本が読める限り(視力の低下や病気などを除けば)枯れ井戸というのはないのかもしれない。

いいなと思ったら応援しよう!