日々できることが増えていった20代。できないことが増えていく30代。

前回のNoteを書いてから気づけば4年が経ち、住む場所もやっていることも大きく変わったので、今年35歳を迎える自分の棚卸しと近況報告のために言葉にしました。

1.マレーシアへの移住

2021年春、前職の広告代理店を辞めて、先輩と法人を立ち上げて様々な仕事を受けながら、ずっとやりたかった教育領域での転職活動を並行していた。そんな時、リクルート時代からお世話になっていた福家さんと、博報堂の社会人大学UNIVERSITY of CREATIVITY(UoC)のゼミで再会し、松坂俊さんを紹介してもらい、TOY8に出会って、入社を決めた。

しばらく日本からリモートで働いた後、結婚してマレーシア・クアラルンプールに移住し、もうすぐ2年が経つ。一桁だった社員数は3年半で約30名のチームに成長し、入社当時は戦略もプロダクトもまだ何もなかったが、プロダクト&サービスの責任者として迎え入れてもらってから、創業者2人を中心に文字通りゼロからチームで描き、全員で事業を立ち上げ、前に進めてきた。

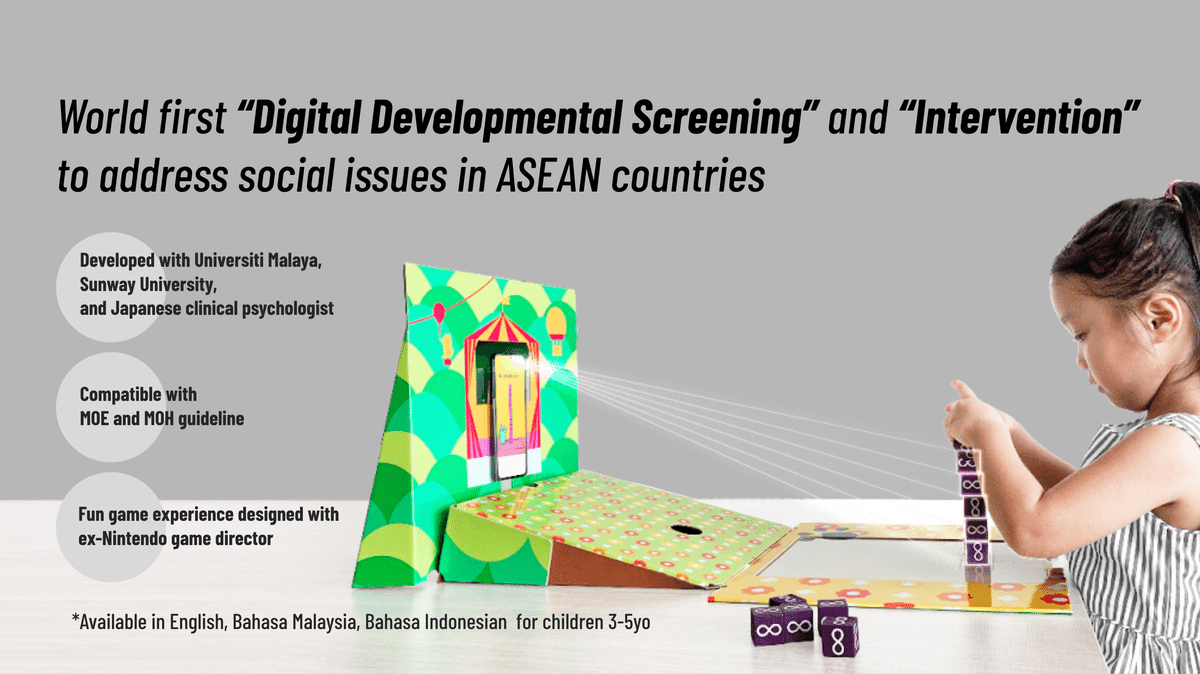

TOY8はマレーシアに拠点を置くソーシャルスタートアップで、「誰もが才能を発揮できる世界をつくる」をミッションに、3-5歳の未就学児に対して世界初のデジタル発達検診と療育プログラムを開発&提供している。

幼児教育においては「臨界期(人間の脳発達における最適期)」という考え方があり、特に0-6歳は「ゴールデンエイジ」と呼ばれ、この時期に脳の90%が発達すると言われている。発達に遅れがある場合、6歳までに早期発見&早期介入を行えば、遅れが深刻化するのを防ぐことができるが、それを過ぎるとその可能性は著しく低下する。

日本を含む先進国では、政府のサポートにより早期発見のための未就学児の発達検査(1歳半健診・3歳児健診など)が義務化され、発達遅延のある子どもたちへの療育制度も整備されている。一方で、マレーシアを始めとした東南アジアでは、日本では当たり前にある発達検査や療育支援の仕組みがない。専門家の数も圧倒的に足りておらず、受診に最大3年待たなければいけない場合もある上に、受診コストも非常に高い(日本の約10倍)。

そして、この課題に拍車をかけたのがコロナだった。マレーシアではロックダウンの影響で学校が2年近くクローズしたことで、言語能力や社会性などの発達の遅れが顕著になり、子供の発達改善は国レベルのアジェンダになった。

そういった社会課題を背景に、TOY8では専門家を必要とせずスマホ1台で完結できるデジタル発達検診と、発達の遅れが見つかった子供たちに提供されるデジタル療育プロダクト(子供の発達状況に合わせて3,000個以上のアクティビティから個別最適化される)を開発し、主に幼稚園を介して全国で提供している。検診と療育のコンテンツは、子供が楽しめるゲームになっており、その様子は全てスマホカメラで録画され、AIで解析、レポート化される。

紆余曲折を経て、現在は主に政府に対してこれらのプロダクトを展開し、発達格差の解消とインクルーシブ教育の促進を進めている。また、そこで得られたデータの分析と研究を研究者たちと協働し、エビデンスベースの政策提言も行っている。

これまでチームでやってきたことを以下にざっと書き出してみたが、1人でやれたことなどもちろん何1つもなく、本当にチームとパートナーの方々に恵まれているなと、心の底から感謝しかない。(いつも本当にありがとうございます)

【政府との協働】複数の州で政策提言&義務化に向けた導入が進み、同時に保健省とマレーシア全国義務化に向けた共同研究を実施中。

【チャネル開拓】大手幼稚園での導入に加え、アジア最王手病院グループや全国クリニックチェーンにもプロダクトを展開。マネージドケア企業と提携し、病院をタッチポイントに数十社の大企業で福利厚生プログラ厶を利用して実質無料で発達検診を受けられる仕組み作りにも取り組んだ。

【資金調達】日本政府からの助成金に加え、マレーシア現地の大手財閥やファミリーオフィスからも出資を受け、インパクト創出のプロジェクトを協働。2023年には、ビル&メリンダ・ゲイツ財団やエリックシュミットのシュミットフューチャーなどの支援によるToolsCompetitionでアジアで唯一選出いただき、資金援助を得られたことも大きな成果の1つだった。

【プロダクト】Spikes Asia・ADFEST・ACCなどアジアと日本のクリエイティブアワードで表彰いただいたデジタル発達検診に続き、昨年からデジタル療育プロダクトの開発もリードさせていただき、チームの総力戦で無事リリースすることができた。プロダクトのエンハンスに向けて、AIの専門チームやデータ分析・ゲーム開発・アニメーション制作など各分野のプロフェッショナルがパートナーとして集まってくださっており、とても頼もしく、嬉しくもある。

【他国展開】昨年開催された、ASEANのビジネス投資サミットOne ASEAN Startup Award 2024でTOY8がグランプリを受賞(記事)。日本発スタートアップが ASEAN諸国で政府を巻き込みソーシャルインパクトを創出している事を評価していただいた。そして、マレーシアでの実績をベースに、昨年シンガポールとインドネシアにも事業進出した。2025年はマレーシアがASEAN議長国に就任したこともあり、幼児発達領域の政策提言やインクルーシブ教育の推進によるインパクト創出を、国を跨いでさらにスケールできる1年にしたい。

2.人生を変えるものづくり

就活の時、面接で青臭く語っていた「人生を変えるものづくりがしたい」という思いは、12年前、進学/就職/結婚/住まいなど人生の転換点で事業を行うリクルートのディレクター職という形で縁を結び、それ以来、広告やサービスを通じてコミュニケーションを作ることが自分の仕事になった。

入社前面談で「HR(リクナビ)志望です。勤務地はどこでも良いのでブライダルだけはやめてください」と言ったら、ゼクシィの制作部に配属された時はどうしようかと思ったが、当時婚礼マーケットのほとんどのシェアを持っていた巨大メディアで、冠婚葬祭という文化産業に向き合い、結婚や結婚式、家族の在り方を再解釈しながら、価値観を啓蒙し需要と市場を創る楽しさにのめり込んでいった。

「20代で何で飯を食うかを決める」という思いで入社してから暫くが経ち、28歳の時にグローバルx教育に関わっていきたいと決め、1ヶ月の休みを取ってデンマークのKAOSPILOTに行ったことが人生の1つの転機となった。半年や1年単位で評価される仕事ではなく、少なくとも10年や20年かけて成果がでるものに時間を使いたい。そんな思考模索の末、辿り着いたのが幼児教育だった。

TOY8で事業を進め、教育や療育という分野を深めて行く中で、自分の原体験や心の奥底にあるWHY(教育をやる理由)と向き合う時間も昨年は多かった。

思い出したのは、足の病気で2年間入院し養護学校に通っていた9歳の時、隣のベッドに入院していたダウン症のひろきくんのことだった。首が座っておらず頭に金属の装具を埋め込んだ当時30歳前後の彼は、ほとんど言葉を話すことはできなかったが、自然と仲良くなった。ひろきくんのお姉さん(たぶん今の自分ぐらいの年齢だった)は毎日のようにお見舞いに来ていて、そのお姉さんから『アルジャーノンに花束を』という本をおすすめしてもらったのをふと思い出し、最近読み返してみた。

32歳になっても幼児レベルの知能しかないパン屋の店員チャーリイ・ゴードンが、知能を高める特殊な手術を受けることにより、ある日突然「天才」になるというあらすじで。同じ手術を受けた白ネズミのアルジャーノンを競争相手に、連日検査を受けながら、見えていた世界が移り変わっていく様や急速な知能向上によって手に入れたもの・失ったものなどを彼が記した「経過報告」として読み進めていく小説である。

小説の序文で、プラトンの「国家」を引用したこんな一文がある。

『目の混乱には二通りあり、そして二つの原因から生じることを思い出すであろう。すなわち明るいところから暗いところへ入ったために生じるか、または暗いところから明るいところへ入ったために生じるかである。このことを覚えている人ならば、洞察力の混乱し弱まっている人を見たとき に、そうむやみに笑えないであろう。』

ここで言う”目の混乱”とは、知的障がいを持つ青年から僅か半年間で天才に変貌したチャーリー自身に起きた心の変化のことを指すが、誰しもが一生を通じて、発達と老化という知性の変化を経験する。それは、一般的に“徐々に”であるために、混乱のようなことまでは起こらない。

チャーリイのように、短期間で人生がドラマティックに変わることはそうそうない。一方で、物事が“徐々に”良くなったり、“徐々に”悪化していく変化の起点は、常に存在する。その1つが環境の変化だと思う。

新しい学校に進学した時、習い事を始めた時、初めて海外に行った時…..など、新たな環境に身を置く時にストレスを感じたりある種の混乱をきたす場合があるが、環境の変化に順応していく過程で、これまで悩まなかったことに悩み、できないことができるようになる。

ゴールデンエイジの6年間には、後の人生に影響を及ぼす重要な変化の起点がたくさんあるが、子どもが自ら環境を選ぶことはできず、親も初めは誰もが"親の初心者"ゆえ、その重要性に気づけないまま大事な時期が過ぎ去ってしまうことも多い。そして、発展途上国において、その感度はさらに低い。

ようやく見つけた自分にとっての"人生を変えるものづくり"とは、この乳幼児期の6年間における発達格差をなくすことであり、親や先生が(データによって)より子供に目を向けることができるためのサポートでもある。そしてそれは、子供自身に対する教育ではなく、国が変わり、学校が変わり、親が変わるための、環境や制度への働きかけであり、文化資本の教育でもあると思う。

3.良いことはカタツムリのように進む

「よきことはカタツムリのように進む」とガンジーは言った。

教育の世界に身を置き、日々感じるのは、「大切なことは時間がかかる」ということ。儲け話やゴシップなどさほど重要ではない物事は勝手にどんどん拡がり進んでいくのに、教育など本質的に重要な事になると、意思決定にも実行にもとにかく時間がかかる。

政府協働という事業特性から、スピード感を持って前に進みづらいジレンマもある。もっと早くという焦燥感、「これで大丈夫だろうか?」という不安と、「これで合っている。大丈夫」という確信めいた何かを両手に抱えながら、清濁を併せ呑む覚悟が必要になることも多い。

今や大企業の一社員でもなければ、クライアントを相手にする仕事をしている訳でもなく、良くも悪くも自分のやることに言い訳が効かない。"自分が決めたことだからやっている"以上にそれを強いる理由はなく、自分のお尻を叩きながら物事を進めていくしかない。選んだ道を正解にする生き方ゆえ、失敗も多い。時にはある種の盲目性や思い込みも必要になる。

20代は何者でもなかった空っぽの自分にただ無差別に色んなものを吸収し注ぎ入れていたが、30代はこれまでに培ってきたものを一つひとつ丁寧に引っ張りだしながら、新たな境地を開拓する毎日だ。

年明けに観た、映画『ミステリと言う勿れ』で、主人公の久能整くんが「自分が下手だってわかる時は目が肥えてきた時なんです。本当に下手な時って下手なのかもわからない。それに気づくのは上達してきたから。下手だと思った時こそ伸び時です。」って言ってて、まさに最近考えていたこととリンクした。

できることを増やし、貢献できる数を増やしていった20代と、30代の過ごし方は全く違う。やりたいことがある程度ピン留めされ、それに必要なことはできないことも含めてどんどんやっていく。だから、自ずとできることよりもできないことの方が目につく。

20代はできなかったことができるようになる瞬間の連続がただ楽しくて、目の前の仕事やお客さんに貢献できたこと=自分の価値だと思い頑張れた。30代はできない自分と向き合いながら、"1人でできないなら助けを借りてでも"の精神で、目的に向かって淡々と進む胆力が求められる。

日々できることが増えていった20代。(1人では)できないことが増えていく30代。その分、見れる世界はより大きくて面白い。

下手だと思った時こそ伸び時。

過去と今に目いっぱい満足しながら、未来にはまだまだ満足せずに精進できる35歳の1年と、30代後半にしたい。