【ゆる批評】私の永遠のアイドル、中森明菜。

昭和後期から平成初期にかけての女性アイドル文化がスキだ。

私が生を受ける少し前に、活躍した彼女たちは、

早熟、小悪魔、無垢。

今のアイドルよりも、強烈、というか極端なコンセプトで売り出され、彼女達の歌や衣装は、それがオシャレかダサイかはさておき、その「世界観」の強さが素敵だ。

(そのため、youtubeで当時の歌番組を観ると、笑ってしまうほどシュールなものもある。)

松田聖子、小泉今日子、中山美穂、工藤静香、皆「伝説のアイドル」と言って支障ないだろう。

でも、私が中学時代、20数年の時を超えて夢中になったのは、何を置いても「中森明菜」だった。

彼女は、もちろん稀代の歌姫だが、それと同時に女優でもある。

(おかしな英語の例文みたいになってしまったけど。)

一曲一曲、これでもか、という程、その振り、目線や表情、発声方法を変えてみせるのだ。

周囲が、ジャニーズ、AKB一色だった時期に、80年代アイドルにどっぷり浸かった私だが、他のアイドル達の名前には、パッとアイコニックな、代表的な写真が思い浮かぶのに比べて、明菜ちゃんに限っては「これ」というアイコン、表情の印象が薄いのもそのせいだろう。

明菜ちゃんは、出す曲、出す曲を、完全に「唯一無二のヒロイン」として演じ分ける。

無垢な少女の表情を見せる曲もあれば、

睨みをきかせて挑発する曲もある、

あるいは去っていった恋人に縋る弱さを見せ、

あるいは気怠い恋を終わりにしようと、大人びた決断を歌う。

また、ある時は、恋に疲れて砂漠を放浪する女を演じる。

それが、彼女の最大の魅力である。

『1/2の神話』(1983)

初期の明菜ちゃんは、無垢な少女→ツッパリ少女、というコンセプトの曲を交互に出していたことで有名だ。

デビュー曲、『スローモーション』では、甘酸っぱい少女の恋心を歌う。

二曲目の『少女A』では奥手な恋人にもどかしさを感じる早熟な少女を見せる。

続く『セカンド・ラブ』で、今度は「自分の奥手さ」を嘆く純な少女。

そして、4曲目が、『1/2の神話』。

心まで汚れたら 少しは気も楽ね

なんにも悩まず済むわ…きっと

あなたへのこの想い 私に重すぎて 時々泣きたくなるわ…純ね

退屈顔の大人よりも よっぽど私 生きてるつもり

初めて聴いたとき、明菜ちゃんのカメラを睨みつけるような、にこりともしない、それでいてなぜか儚げな表情と、張りのある声で歌うこの歌詞は強烈だった。

明菜ちゃんは、この曲のリリース当時17歳だけど、中学2年生だった私にもこの曲は切迫感に近い親近感を持って響いていた。

所謂、思春期向けの「大人はわかってくれない系コンテンツ」は世の中に氾濫していたけれど(他に好きだったのは、重松清の小説とか、『ライ麦畑でつかまえて』とか、朝井リョウさんとかね。)例によって、そういうコンテンツは授業や、大人から提示されると嘘くさいし、大抵の場合がオシャレでも綺麗でもなかった。

私にとってはこの曲が、気持ちを代弁してくれたものだった。

思春期は、この歌の歌詞にもある、「いい加減にして!」であふれていたからだ。明菜ちゃんは、その歌詞をカメラに向かって指をさしながら歌ったけれど、私はいつも心の中でこの歌詞を反芻していた。

でも、攻撃的なだけじゃないのが、この歌の魅力でもあった。

歌詞と不釣り合いな、ふわふわ動く前髪と、シースルーの黒いドレス、明菜ちゃんの困り顔の可愛さに、私は、きゅん、としていた。

『サザン・ウインド』(1984)

明菜ちゃんの数々の名曲の中では、あまり有名な方ではないかもしれない。

でも、『飾りじゃないのよ涙は』、『ミ・アモーレ』のヒットの前、従来のエモ純粋系/ツッパリ系から脱却したターニング・ポイント的な曲だと思う。

相変わらず、ふわっふわの前髪とポニーテール。

でも、ドレスはそれまでと雰囲気の違う、リゾートっぽいゆるいシルエットと、同じく南国の海のような色のワンピース。(明菜ちゃんは、今でいう典型的なブルベ肌なので薄い水色がとてもよく似合う。あと、シルバーのバングルがめちゃめちゃカワイイ。)

テーブル届いた果実酒は 見知らぬ人からメッセージ

背中越しとまどうわ 強い視線に

白いチェアーに脚を組んで 頬づえつくのも気になるわ

映画的な気分で少し メランコリックに髪をかきあげて

危険なこころ

作曲は玉置浩二。

きっとバブル期の(リアルタイムで知らないが)リゾート、そこで生まれる恋の予感を表現している曲なのだろうな、と聴いていた。

でも、ピンクレディーの『渚のシンドバッド』のようなドキドキ感や、セクシーさよりも、この曲が持つとにかく上品でおしゃれなところに私は惹かれた。

明菜ちゃんの魅力は、いわゆる男性に露骨に媚びるような笑顔や振りがなく、(いや、そういうアイドル像も居たっていいと思うけれど)

よく、「女性が好きなアイドル」のような形容もされるけど、私はそれも違うと思っている。

なんなら、男性からとか女性からとか、もうそういう次元ですらなく、観客からの視線など感じていないかのように、ただ、彼女が「ヒロイン」を演じる「芸術作品」である、というのが私の見解である。

だから、彼女の曲は、口ずさむにも、カラオケで歌うにも、恥ずかしさが伴うことはない。この曲の彼女は、『渚のシンドバッド』やだいぶ時代が進むが、『ポニーテールとシュシュ』が思わせる日本のビーチではなく、より解放感のある、エーゲ海とかカリブ海とか、そんなところにいるように思えて仕方ない。

思春期の、鬱屈、としていた私の夏を癒したのは、辟易してしまうような喧騒の夏、一見してさわやかだけれど、夏を水着や浴衣、飲料水の大量消費の機会として捉える広告に溢れた日本の夏じゃなく、この曲の世界観のような、解放感だった。

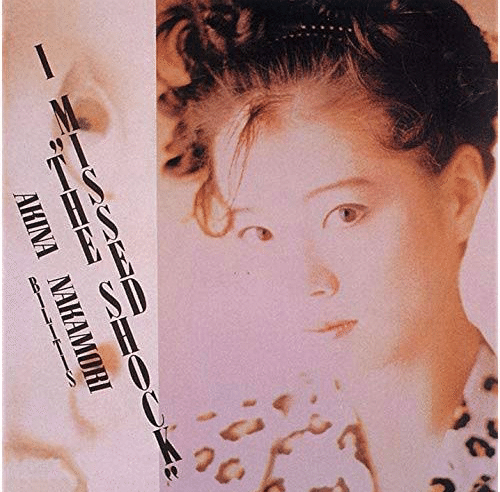

『I MISSED "THE SHOCK"』(1988)

この曲は、一度明菜ちゃんがその活動にピリオドを打つ少し前のリリースである。(とは言っても、当時23歳なのだけれど。)

この曲を歌番組で歌う明菜ちゃんは、ファンながらに、「薄幸」という言葉がぴったりだ、と思う。泣きながら歌っている場面さえたびたびある。

I MISSED "THE SHOCK" もう届かない

全てが壊れ始める

I MISSED "THE SHOCK" 確かめられず

愛がもう取り残されるの

SHOCK!

歌詞さえも、この時の彼女の状況とオーバーラップしてしまっているのかもしれない。本当に、「全てが壊れ始め」ていたのだろう。

もちろん、それは世間で言われていた彼女の私生活、スキャンダルの類も一因であるとは思う。

でも、私には、彼女が「壊れ始め」たのは、それよりも「演じる」ことによる消耗だったのではないだろうか、と感じられる。

明菜ちゃんのファンで有名な、マツコ・デラックスさんは、いつだったかテレビ番組で、松田聖子よりも中森明菜が好きな理由として、「聖子は、余裕で歌ってる。明菜は一回一回、自分をすり減らすように歌っている。」とおっしゃっていた。

これは、本当にそうだと思う。

私は、もちろんその当時に生まれていないので、彼女の話す姿をあまり見たことがないこともあるが、歌を何度聴いても、歌う姿を何度見ても、彼女の「素」がわからない。本当の姿が、あまり見えてこないのだ。

これが、先にも述べたように、他のアイドルと一線を画すところだと思う。

松田聖子や森高千里は、きっとアイドルとしての「自分」が本当の「自分」に近いのだと思う。

小泉今日子や工藤静香は、曲の中で何かミスをして、にやり、と笑う表情が、「ああ、これは彼女の素なんだろうなあ」と分かる。

だけど、中森明菜はきっと「アイドル」としての仮面の部分が、最も自分の素から遠かったのではないだろうか。

『ミ・アモーレ』、『DESIRE』。曲調のかなり異なる二つの曲で二度のレコード大賞に輝き、『ジプシー・クイーン』、『Fin』で21歳ながらに紛れもない、酸いも甘いも知り尽くしたような大人の女性を演じた。

『TANGO NOIR』で激しいダンスとセクシーさを前面に出し、『難破船』では(これまた22歳だが)恋人を失った絶望を、時には涙しながら歌った。

そうかと思えば、『TATOO』では、ボディコン衣装に身を包んで、一転して明るい都会的な洗練された世界観を見せた。

続く、この曲で彼女は、派手なベロア素材の衣装を着ているにも関わらず、その顔には表情が薄く、もう、幸薄いとしか形容しがたい雰囲気を醸している。

もしかしたら彼女は、演じて、演じて、演じ続けて、最後は空になっていたのかもしれない。

だから、というわけでもないけれど、何か疲れたとき、消耗されたと感じるときにこの曲を聴くことが多い。その歌詞はかなり退廃的なのだけれど、イントロからメロディはかなり強く、テンポも速い。

それは、自分では制御できない何かに直面したような明菜ちゃんとオーバーラップして、ひどく疲れた心が共鳴する曲だ。

この曲を歌う明菜ちゃんが、今の自分と同い年であるとは、到底信じられないが、その認識こそが、一曲一曲を魂をこめて演じてきた彼女が消耗され尽くした証なのかもしれない。

消費されるアイドル

大人たちに、「私、中森明菜がスキ」というと、

「渋いね!」とか「よく知ってんね!」とかいう反応をされる。

それは、ある意味では当然かもしれないが、少し寂しい。

Diana Rossとか、Mariah Careyがスキだって言ったら、そうは言われないのに?それは、洋楽というジャンルだからか、彼女達が群を抜いたレジェンドだからか。

どちらにせよ、日本のアイドルは「レジェンド」というよりもまだ、「時代の産物」あるいは「消耗品」としての面が強いのだろう。

時代と共に消費されて、旬が終わると、「渋い」、「若い子は知らない」と括られる。

それが、私には悲しいし、Good Old Star、古き良きアイドル、というジャンルを彼女達に提示したいくらいだ。