Beethoven第九の3楽章の4番ホルンの永遠の謎

(いままでSNS(Facebookやtwitter(現 X)に垂れ流しては消えていったのを、noteに書き直してみる試み。)

本編

自分の中では「1つのバルブで Es→Eへ切替」と結論づいている。とはいえ、それは現在のロータリーバルブとかピストンバルブほどは俊敏ではない機構も含まれる。

ハンドテクニックでは音程を下げられるが、上げるのはせいぜい1/4音。

そもそも、当時は、現在の金属音gest奏法:音程が半音とか上がる:は無かったはず(いつか詳述する)

そして、あんな高次倍音で上向きベンディングしたら上の倍音へ吸い込まれる

なら、機械仕掛けで上げれば良いではないか!

楽譜にすればシンプル極まりない(と思い込んでいる)のだが、いかんせん「音楽的な」エビデンスが無い。

それどころか、機構に関するエビデンスも無い。

そして、多くの金管楽器奏者には「上昇バルブ」も馴染みが薄い(私は常用してますが)

そして、Ces-durを H-durへ書き換えた時点で、なんだか音楽から離れて行く(音楽家から怒られる?)のではと不安になる。

右手による音程操作(ほとんどの場合は下げる)と 記譜の臨時記号とは無関係という論(いつか詳述する)も、物理脳な自分には語彙不足でうまく説明できない。

・記譜シ=物理ではド♭

・記譜低いラ♭(倍音次数3)=物理ではソ#

上向きベンディング & 右手フルオープンの組み合わせ

エロイカ3楽章トリオの2ndホルンのミステリーへの解と思っている

(レス)

近年はナチュラルホルンの演奏テクニック自体も向上し、引用youtueのように「違和感やデコボコの少ない」演奏も広まり、この議論はある意味下火になっていた感はあったが、再燃した次第。

https://youtu.be/6JSi6LSQVVY?si=OfDDI968ftqrl89N

Javier Bonet with Le concert des nations conducted by Jordi Savall. Beethoven Fest Bonn 2021.

(以下、Facebook投稿から書き足し)

この箇所はCes-durという、ほぼ全部の音に♭まみれという非常に読みづらい(読み慣れない)記譜。

inBのクラリネット、inEsのホルンであっても♭は依然たくさんある。

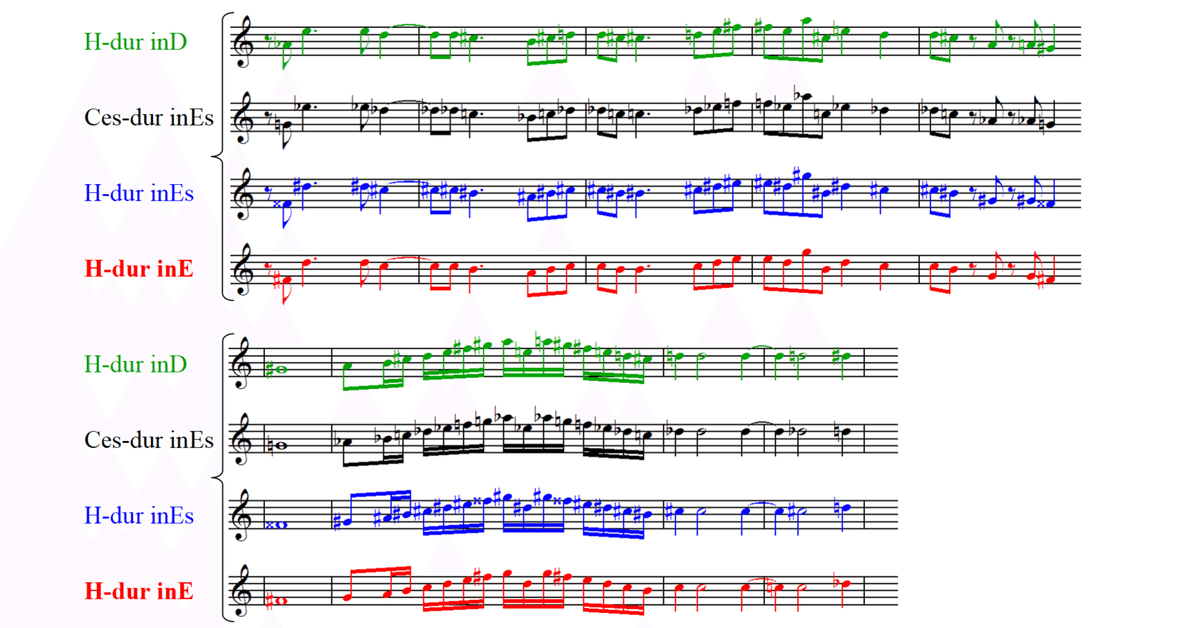

黒色は、オリジナルの4thホルンの記譜に、都度全部臨時記号を表記したもの。

楽器の調性を半音下げたら、♭が全てなくなる理屈になる。楽器の調性を半音下げるには、右手でベルをほぼ完全に閉じるか(ただし現代金属gestではなく)、楽器の長さを機械的に半音分長くする:inEs→inD:が選択肢になる。

それを緑で表記した。確かに随分臨時記号は減った。それでもなお、自然倍音を基調とした楽器は「ドミソ」ベースであり、「レ ファ# ラ」ベースの楽譜とは親和性が高いとは言えない。

では、その逆をしてみよう。

オリジナルを異名同音(エンハーモニック)で#系すなわちH-durに書き換えたのが青色である。黒・緑に対して、音符の位置が1段下がると、ずいぶん見やすいと思いませんか? ラが基準だったのが、ソに変わったからだ。そしてほぼ全ての音に#がついている。

楽器の調性を半音上げたら、#が全てなくなる理屈になる。その結果が赤色。どう? シンプルなト長調になる。これならナチュラルホルン奏法でも何ら問題なくオープンの音を主体に演奏できるしハンドテクニックも難しくない。

ただし、楽器の調性を半音上げるには、楽器の長さを機械的に半音分短くする:inEs→inE:しか選択肢がない。ただし現代金属gestは当時は無かったからだ(推測)

本編は以上。

関連情報

上昇バルブを備えた楽器で、それを押さえっぱなしで演奏する楽譜なんてあるのか?と思われるだろう。

筆者は、Ravel作曲 亡き王女のためのパヴァーヌ がそれと思っている。

パリのコンセルヴァトワールでは長くナチュラルホルンのクラスが残っていたがそこでの指定はinFであり、それは記譜のルールではなく楽器構造をも指す(ヴィラネルもinF)。そして、フランス式ホルンと言えば、3番上昇式。押しっぱなしすれば実施inGになる。ナチュラル奏法(バルブ操作を使わないという意)でも十分追いかけられる譜面だ。逆に、これをinFへ書き換える すなわち楽器もinFになってしまうと大半の音は逆にめんどくさくなる。

3番上昇式と3番下降式を見比べたければ、Les Sièclesの Le Sacre du printemps(The Rite of Spring、春の祭典)を見てみると面白いだろう。

https://youtu.be/hL87s53Rubw?si=MwyxXkPHQw6kOLF9

写真を貼り始めるとそっちが本題になりそうなので意思を持って控えるが、パート奏者順のシステムだけ書いておく。

1asi

1,3,5,7:Fシングル、3番G上昇

2,6,8:Fシングル、3番D下降

4:Fシングル、3番D下降、親指操作のG上昇ピストンバルブ

余談とステマ

現代ホルンのほとんどはB管を基調としている。件のEsと親和性は高いともいえる。

ということは、例のCes-dur(エンハーモニック H-dur)の旋律ともすこぶる相性は悪い。

さあ、筆者とともに、C上昇楽器でさくっと済ませようではないか友よ。

今回はこんなところで。