【要約】組織開発 書籍3冊を読んでみて

組織開発の社内勉強会には何回か参加したことがありましたが、自分でもきちんと学びたかったので、年末あたりから3冊の本を読みました。

①入門 組織開発 活き活きと働ける職場をつくる/中村和彦

②組織開発の探究 理論に学び、実践に活かす/中原淳+中村和彦

③対話型組織開発 その理論的系譜と実践/ジャルヴァース・R・ブッシュ+ロバート・J・マーシャク(中村和彦 訳)

中村先生、毎度お世話になりました笑

②→①→③の順に読みましたが、①から読んだ方が入りやすかったかもしれないですね。

対話型組織開発というものに惹かれて手に取った③ですが、ページ数もさることながら、内容的にも初心者で組織開発を実践したことのない私には難解なところも多かったです。

実際のところ、②→①→③→①→②→③で読み直しました笑

なので、すべてを正しく理解できているとは決して思いませんが、初心者だからこそ平易に語ることもできますので、学びを共有させてもらいますね。

1.組織開発とは?

(1)組織開発の取り組みと定義

「組織開発ってよく聞くけれど、何なの?」って方、多いと思います。

・職場や組織の人間的側面、人の意識やモチベーション、お互いの関係性や協働性をよりよくしていく理論や手法

・組織をよくすることをめざし、個人のシステムレベルだけでなく、グループやグループ間、組織全体のシステムのレベルに働きかける

・組織内の当事者が自らの組織を効果的にしていくことや、そのための支援

「システムって何?(IT系。。。?)」と思いますよね。

組織開発では、それとは異なる意味で用います。

★一般システム理論

:相互作用する諸要素の複合体。外界との境界線の中にある「ひとまとまり」。

この説明もピンとこないと思いますので、

この世界に存在する共同体のマトリョーシカを想像してみてください。

世界→国家→企業→組織・グループ→個人。それぞれが関連し、相互に作用しあう、ひとまとまりのシステムです。ご理解いただけたでしょうか?

相互に作用しあうため、個人に働きかけるだけではなく、組織レベルのシステムに働きかけることが必要だということですね。

きちんとした定義もいくつかあるのですが、有名なウォリックのものを代表してご紹介しておきます。

「組織開発とは、組織の健全さ、効果性、自己革新力を高めるために、組織を理解し、発展させ、変革していく、計画的で協働的な過程である」

・効果性:組織の目標に到達する力、組織の構成員やチームの潜在力を発揮できること、環境の変化に適応し対処できること

・健全さ:仕事生活の質、主体性、対人関係、個人と組織のつながり・一致性、権力の最適なバランス(抑圧されていないか)、ワークモチベーションの高さなどの、組織内の人々の幸せ度

・自己革新力:組織が絶えず学習し続け、外部コンサルタントの支援がなくても、自らが変革に取り組み続ける力をもつこと

(2)キーとなる概念 ~「プロセス」~

組織開発の話ではよく「プロセス」なるものが登場します。

「何それ?”過程”のことですか?」っていう疑問、気持ちはわかります。

しかし、先ほどの「システム」同様、組織開発では異なる意味で用います。

「プロセス」と一緒に説明されるのが「コンテント」です。

いずれも対人関係にて用いられる言葉になります。

★コンテント:何が話され、何が取り組まれているか。話題、課題、仕事の内容的な側面。what。

★プロセス:お互いの間で何が起こっているか(=ヒューマンプロセス)。グループや組織の間の人間的側面。how。

なぜこの「プロセス」がキーとなるのかというと、定義のところにもあったように、組織開発においては人々の関係性の質を重視しているからです。

プロセスが効果的になる(関係性の質が高まる)ことで、結果として業績があがる(結果の質が高まる)と考えられています。

★プロセス・ロス

:実際の生産性=潜在的生産性-欠損プロセスに起因するロス

:グループの実際の生産性は、メンバー一人ひとりがもつ潜在的生産性から、お互いの間で起こるプロセスによるロスを引いたもの

たとえば、個業化が協働作業が減少したとします。成果は上がりますか?

これもひとつのプロセスによるロスです。

組織開発では、ロスを生じさせているプロセスに気付き、そのプロセスを改善することを狙います。

そして、プロセス・ロスではなく、プロセス・ゲインを目指すのです。

★プロセス・ゲイン

:グループの中での相乗効果によってメンバーの潜在的生産性を超えて、実際の生産性が高まる

(3)組織開発の対象

ここまでお読みになられた方の中には、

「組織開発ってどちらかというと組織内のソフトの部分をよくしていくのが目的なんだな」って思った方もいるかもしれません。

かつては、そうでした。

現在の組織開発では、組織内のソフトな側面のみに限らず、ハードな側面もアプローチの対象となることが一般的です。

ソフトな側面とは、さきほどの「プロセス」のことだとも言えます。

・ソフトな側面

:人の意識やモチベーション、思い込みや前提、コミュニケーションの仕方、協働性や信頼関係、互いの影響関係、リーダーシップ、組織の文化や風土(人に関する様々な要素、刻々と変化するもの)。

・ハードな側面

:戦略や理念、組織構造・デザイン、制度・規則、職務内容や決められた手順など(形があるものや明文化されたもの)

(4)組織開発のステップ

様々な手法が存在しますが、基本的には次の3ステップです。

「①見える化」→「②ガチ対話」→「③未来づくり」

①見える化…チームや組織の課題を可視化する。

「氷山モデル」をご存じでしょうか?

組織の課題として、すでに氷山の上に突き出て顕在化している現象の背後(海の中)には、より大きなチームの抱える原因が隠されているため、その「隠された真因」を見える化することを行います。

②ガチ対話…「見える化」した真因を話題にして、その解決や解消に向けて腹をくくって全員で対話する。お互いの意識や認識のズレをあぶり出す。

③未来づくり…メンバー同士がビジョン(自分たちのチームの未来像)を決めて共有する

まとめると、「①自分の組織の問題を可視化し、②可視化された問題を関係者一同で真剣に対話し、③これからどうすうのかを関係者一同で決める」といった具合になります。

(5)組織開発に大切な4つの価値観

世の中にはたくさんの手法が存在しますが、その手法によって組織開発であるものと、そうでないものを区別できるものではないと考えられています。

大切なのは、実施する手法や取り組み、働きかけのベースに、組織開発で重視している価値観があるかどうかがポイントになります。

「組織開発は価値観ベースの実践である」

①人間尊重の価値観

:人間は基本的に善であり、最適な場さえ与えられれば、自律的かつ主体的にその人が持つ力を発揮する

これは、「Y理論」というマネジメント観に基づいています。

★Y理論

:人は自ら実践したい目標のためには自己統制を発揮し、個人と企業の目標が一致すれば、人は自発的に自分の能力を高め、創意工夫をし、自発的に行動する

少し寄り道しますが、この対になるマネジメント観として「X理論」が存在します。いずれもダグラス・マクレガーによって提唱されたものです。

★X理論

:人は生まれつき仕事が嫌いだから、人には命令と監督が必要で、目標に達しない場合は罰則を与えることが必要

組織開発のマインドは、X理論ではなく、Y理論に基づいています。

②民主的な価値観

:ものごとを進めて決定するには、それに関連する、できる限り多くの人が参加し関与した方が決定の質が高まり、関与した人々やお互いの関係性にとっても効果的である

③クライアント中心の価値観

:組織内の当事者が自ら組織をよくしていくことに取り組むことが大切

=組織の構成員自らが変革の主体であり、この過程をOD実践者が支援する

この組織開発に対する取り組みの姿勢を「プロセス・コンサルテーション」と言います。エドガー・シャインによって提唱されたものです。

つまり、組織開発においては、クライアント自らがプロセスに気付き、プロセス上で起こっている問題を見定めることが重要であり、クライアント自身がそれに取り組んで変革する必要があるということです。

なぜなら、当事者が主体的に問題に気付き、自ら解決策を考えないと、その解決策が実際には実行されない。受け身で与えられた解決策には実行が伴わないと考えられているからです。

私の会社の組織開発チームも「自分たちで考え、自分たちで変えていく」とよく唱えています。

④社会的・エコロジカル的システム志向性

:組織開発が目指すところは、組織内の視点だけで語れるものではなく、より広いシステムである社会や環境レベルを考慮し、共存を目指すことが大切。(自分たちの利益だけを考えちゃダメよってこと)

ここまでで、組織開発が何を大事にしていて、どんな風に何を変えていき、どんな姿を目指すのか、イメージできましたでしょうか?

2.診断型組織開発と対話型組織開発

ブッシュとマーシャクにより、組織開発は大きく2つに分類されています。

「診断型組織開発」と「対話型組織開発」です。

前者は従来型、後者は新しいタイプのものです。

両者の違いを表にしたものがあります。

これを見ただけでは、訳が分からないですよね。。。ご安心を。

私なりに組織型と対話型について説明しますので、その後にこちらの対比表を振り返っていただくとイメージが湧くと思います。

(1)診断型組織開発

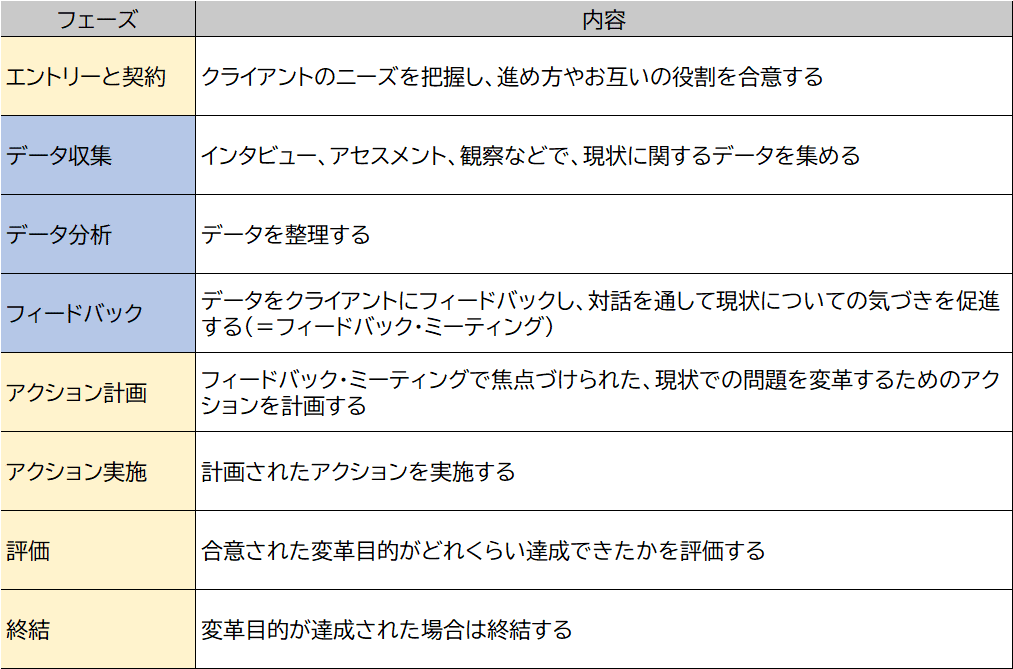

診断型の典型的なアプローチを示す「ODマップ」というものがあります。

「データ収集」「データ分析」「フィードバック」を診断のフェーズと呼びます。このフェーズを含むのが、対話型組織開発の特徴です。

つまり、”最初に何を目指すのか合意し、次に組織の現状についてデータを集め、ときに診断モデルに沿ってデータが分析され、分析された結果がクライアントにフィードバックされる”フェーズが含まれます。

診断型組織開発では、”データ”に基づくことが重視されており、インタビュー調査、会議や日頃の職場の様子の観察、質問紙調査(アセスメント)によってデータ収集が行われます。

なお、この一連の診断のフェーズはクライアントではなく、組織開発実践者によって行われ、現状把握がなされます。

組織開発実践者がクライアントにフィードバックした結果をきっかけとして、クライアントであるメンバーが現状について理解していく対話を組織開発実践者がファシリテートしていきます。

現状に対する気づきを高めることを目指し、現状での問題や課題についての理解がメンバー間で共有されたら、それらの解決に向けたアクションをクライアントが決め、合意された変革目的が達成されるまで取り組むといった流れです。

この考え方の根底には大きく2つのマインドセット、すなわち価値観があります。

①(客観的)実証主義

実際に観察されたり実験として証明されたりしない限りは

真実であるとはいえないと考えるのが実証主義となります。

https://www.management-consultant.info/?p=4943

診断のフェーズを通して、客観的に組織に隠されている悪いもの、課題を見える化するという診断型組織開発にピッタリ合いますよね?

お互いの間で起こっているプロセスを客観的にデータにも基づいて診断して、自分たちが機能していない真因を認識し、望ましい状態に変えていく。

診断型組織開発は、問題に焦点づけてその解決に取り組む問題解決のアプローチとも言えるでしょう。

②プランド・チェンジ(計画された変革)

ロナルド・リピットによって提唱された組織開発の考え方です。

・組織によってそれぞれ望ましい状態があり、そこに至ることを目指して、ニーズを醸成し、関係性を構築し、変革に向けた取り組みを行い、それを安定化させて定着させていく、一方向、一直線上の変革

・始まりと終わりがしっかりある、期間限定的な取り組み

ここで、一度診断型と対話型の対比表をご覧になってみてください。

診断型組織開発のイメージが湧いてくると思います。

(2)対話型組織開発

対話型組織開発は、診断型組織開発の特徴である”診断のフェーズ”がない取り組みです。

まず対話の場をデザインするためのコアチームをつくり、そのコアチームで対話の場を計画します。(この対話の場を「コンテナ」といいます)

コンテナにおいて、関係者が一堂に会して、対話が行われ、現状について語り合うことで見える化をして、共通に目指す将来を合意し、未来に向けた行動計画を起こしていきます。

対話型組織開発では、その名の通り、対話やコミュニケーションに重きを置きます。

対話を通して、人々が現状について認識している現実に変化が起き、それまでの会話での主要な語られ方(核となる支配的なナラティブ:当事者によって語られているストーリー)が変化することが組織の変化だと捉えているためです。

すなわち、私たちが当たり前と捉えている、言葉や語り方、現状の認識や意味づけについて、異なる見方を出し合う対話を行うことで、創造的破壊が起きることが重要だと考えています。

創造的破壊とは、従来の思考や前提、会話の中での言葉や語り方に揺らぎが起こり、それまでの考え方や言葉に対して疑問を持ち、新しい意味づけ(センスメーキング:意味の形成)がなされることです。

組織の一人ひとりが持っている、異なる(主に悲観的な)ナラティブ(=ストーリー)の違いを顕在化させ、創発による創造的破壊を起こし、みんなのストーリーが書き換えられることを狙います。

対話型組織開発において、創発とは対話によって、個人の考え方や能力を超えた、そして既存の考え方やパターンとは異なる、新たな意味や見方、アイデアが立ち現れてくることを意味します。

ここまでをまとめると、対話型組織開発では、対話を通じて、

Ⅰ.現実についての認識に疑問を持ち、

Ⅱ.従来とは異なる新たな意味・見方・アイデアを”創発”し、

Ⅲ.一人ひとりの語る言葉を書き換えれば、組織が変わる

と考えています。

そして、Ⅱ(新たな意味づけ)において、大きな役割を果たすのが、生成的イメージです。

生成的イメージとは、日常的ではない言葉の組み合わせからなる標語であり、人々をひきつけ、将来を指し示すひと言を意味します。

この生成的イメージを利用し、これまでとは違う新しい概念とメタファー(メタファー:誰もが持っているもので、気付かないうちに、ものの見方の前提をつくっているもの)を持ち込むことで、従来の概念やメタファーに覆われてこれまで見えていなかった部分が見えるようになります。

よく例として挙げられるのは、「持続可能な開発」です。

環境保護と経済成長は相容れないものとして長らく対立関係にありました。しかし、近年「持続可能な開発」というイメージが現れたことで、両者の対立関係は大きく解消され、協調的な関係が生まれました。

https://www.recruit-ms.co.jp/issue/column/0000000730/?theme=hrdepartment

生成的イメージによって刺激されたアイデアや洞察は、それまでの凝り固まった思考から人々を解放し、不可能あるいは想定外であったかもしれないことを現実的に考え、行動するための道を切り開きます。

生成的メタファー(今まで持っていなかった新しいメタファー)によって、主流になっている現実の捉え方が破壊され、新しい可能性とナラティブの出現を促すことで、既存のナラティブを変えることができる訳です。

そして、「持続可能な開発」のように、時として考え方の対立を克服し、いずれか片方と考えられていたことが両方の可能性を考えられるようになります。

先ほどのまとめに”生成的イメージ”のエッセンスを加えますね。

対話型組織開発では、対話を通じて、

Ⅰ.現実についての認識に疑問を持ち、

Ⅱ.”生成的イメージ”を活用して視野を広げ、

従来とは異なる新たな意味・見方・アイデアを”創発”し、

Ⅲ.一人ひとりの語る言葉を書き換えれば、組織が変わる

と考えています。

この考え方の根底にあるマインドセット、価値観を説明しますね。

①社会構成主義

対話型組織開発の”(客観的)実証主義”とは異なる考え方です。

私たちが現実をどのように捉えているかは、私たちの関わり方やものの見方、語られ方という主観によって形づくられ、構成されてると考えます。

そのため、現実は客観的な調査によって捉えられるわけではないし、現実の認識は一人ひとり異なるから、真実は1つには正確に診断できない、と捉えています。

「Words create world.」(言葉が世界を創る)という言葉があります。

人々によって語られる言葉がグループや組織の風土や文化を形作っていくという考え方です。

そのため、個人の考え方を変えようとするよりかは、集団的な考え方を変えることが大切です。語ることによって世界は構築されるのだから、対話・コミュニケーションが欠かせないものとしています。

まとめると、社会構成主義は、

・私たちは主観の世界からは逃れられないから、客観的な診断ではなく対話を通じて現状を把握し、対話によって現状を変革していこう

という対話型組織開発の基盤となっています。

②複雑系科学

要因分析・因数分解的な考え方では、分析が困難なシステム(相互に作用し合うひとまとまり)を複雑系と呼びます。

言い換えれば、部分が全体に、全体が部分に影響し合うため、要素ごとに切り分けた分析が困難なシステムです。

複雑系では、一つひとつの要因分析は正しいのに、それを組み合わせて導き出した答えが、現実と一致しないという現象が起こります。私たちが生きているこの世界では、システムを構成する諸条件が常に変動するためです。

組織開発に置き換えれば、組織はミクロレベルの複雑な要素が相互作用しており、要因分析が困難であるため、診断して客観的な真因を見つけることはできないし、仮に要因分析を行って手を打ったとしても、結果が予測と一致しないと考えることができます。

しかし、分析が困難であることを悲観的に捉える必要はありません。

むしろ、分析とは予想外の結果を生むことがあるという面に目を向けます。ミクロレベルの相互作用から総和以上の新しい秩序を形成することを狙うのです。これが先述した”創発”です。

創発は、”カオスの縁”と呼ばれる今までの価値観が打ち砕かれ、新しいアイデアが形成される地点で起こります。

ちょっと専門的な話を平たくすると、カオスの縁とは、複雑系の制御に最適な設定であるとされています。

複雑系は、構造的な破損を回避するために柔軟性と安定性のバランスを維持する必要があり、カオスの縁の近くで柔軟性、創造性、革新性などを引き出し、この縁において適応していくと考えられているそうです。

カオスの縁では、予想もしない複雑な構造が突発的に、自己組織化(自発的・自律的に秩序が出現)します。

自己組織化は、トップダウンではなく、ボトムアップの現象です。

そして、自己組織を起こすシステムは、環境に適応して柔軟に自分自身を作り変え、変革していく能力をもつと考えられています。

まとめると、複雑系科学は、

・組織は諸要素が相互作用し合う複雑なものだから、真因は解明できないし、仮に真因を特定したと思っても、狙ったような結果は出ない

・組織の変革は自発的にボトムアップで起こるものであり、自発的であるが故に、変革は期間限定的なものではなく、継続的で循環的なものである

・現在の環境は予測不可能で変化が大きいために、管理された計画的な変革(プランド・チェンジ)では環境変化に適応するのは難しく、対話を通して創発が起こる、自己組織化された変革が必要

という対話型組織開発の基盤となっています。

(3)診断型と対話型の違い

いかがでしょうか。

ここまで読んだところで、こちらの表をご覧下さい。

ブッシュさん、マーシャクさんたちに怒られそうですが、私なりの言葉で診断型と対話型の価値観の対比をしてみました。

違いがイメージいただけますでしょうか?

よく診断や対話の有無が、診断型組織開発と対話型組織開発の違いとして認識されていることがあるようですが、本質的には違います。

もう一度こちらのマーシャクさんの言葉を。

「組織開発は価値観ベースの実践である」

この言葉にあるように、診断型組織開発と対話型組織開発の違いは、これまでご説明した根底にある価値観・マインドセットの違いにあります。

実際の現場では、混合で用いられることもあるそうですし、好みは人によってあると思いますが、どっちが優れている正しいという訳ではありません。

大切なのは、いま自分がどの価値観に基づいて組織開発を実践しているのかについて自覚的であること、そして、流派の違いよりも組織開発の目的である組織をより良くすることにフォーカスすることだと私は考えます。

**********************************

ここからは私の個人的な綴りになります。

日本の教育上かもしれませんが、診断型組織開発に代表される問題解決的な思考には慣れ親しんでいます。

仕事でも経理として、「なぜ収支が悪化しているのか?真因は?」といったマインドセットで取り組んで来たため、最初はなかなか対話型組織開発のイメージが湧かなかったです。

しかし、理解していくうちに、対話型組織開発のほうが未来志向でワクワクする感じがしますし、全員でより良い世界を対話を通じて自ら創り出す感じが調和性の高い自分には暖かみがあっていいなと思いました。

問題解決も得意ではありますが、「自分たちのダメなところ」を追究していく過程で自己否定に繋がり、ネガティブになりそうだな~と。

難解な点も多かった今回の学びですが、おかげさまで今まで知らない世界にたくさん触れることができ、楽しかったです。

組織開発に興味を持たなければ、カオス理論やバタフライ・エフェクトなんかは知り得なかったと思います。

どれもWikipediaを読んだところで分からないため、ネットの検索結果やYoutubeで学んだことを体系的にまとめて、自分なりに理解できたときは嬉しかったです。

学びは最高ですね!

今回、対話型組織開発に興味を持った私ですが、対話を通じて創発や生成的イメージを持ってもらうために、”問い”が非常に重要だなと痛恨したため、これからは”問い”に関する勉強も進めていきたいと思います。

長くなりましたが、最後まで読んでいただき、ありがとうございました!