利用規約は他社のものを参考にしながら作ってもよい?

オンラインサービスの利用規約について、このような疑問を抱いていらっしゃる方は少なくないかと思います。この疑問に対する私なりの答えは、「参考にするのはOKだが、そのやり方を間違ったらNG」です。

何の参考もなく作成するのは専門家でも難しい

「弁護士であれば、他の利用規約を参考にすることはないよね」と思われている方も多いかもしれませんが、(少なくとも私は)そのようなことはありません。まずは、類似サービスでどのような利用規約が用いられているかを確認しています。

「それならば、わざわざ弁護士に依頼しても、自分で他社の利用規約を切り貼りして作成しても、出来上がるものは大して変わらないのかな。」

そうではありません。なぜなら、「他社の利用規約を参考にする」とは、「他社の利用規約を切り貼りする」ことではないからです。

弁護士は何を参考にしているのか?

先ほど、弁護士も「他社の利用規約は参考にしている」とお話ししましたが、「(自分で一から考えるのが面倒なので)手間を惜しみたいから」ではありません。

他社の利用規約を参考にする意味を、次のようなところに見出しています。

業界感覚を知るため

弁護士は、法律の専門家ではありますが、サービスの業界の専門家ではありません。そのため、その業界ではどのようなことが暗黙のルールになっているのか、どんな不正行為が横行しているのかといった、業界ならではの感覚を知りません。

利用規約を作成するうえでは、業界ならではの感覚を意識することも重要です。「申込みのキャンセルについてどんなルールを設けている企業が多いかな」「禁止事項としてどんなことを決めている企業が多いかな」など、その業界の感覚を知らなければ、「他社よりも対応の悪いサービス」「他社よりも不正行為を見逃してくれやすいサービス」などのレッテルを貼られてしまいます。

必要な事項を網羅するため

利用規約の内容は、全く同じサービスを運営している企業であっても、三者三様です。複数の企業の利用規約を読み比べてみると、「なるほど、こういう視点があったのか」「この条項については、A社よりもB社のほうが優れているな」など、様々な発見があります。

このような作業を経たうえで利用規約を書き始めると、「あの条項は少なくとも入れておくほうがよいな」「この条項はこのように工夫したほうがよいな」ということに気づきやすくなります。

どうやって参考にすればよいのか?

これは絶対NG!

他社の利用規約を参考にすることは全く問題がなく、むしろ望ましいことです。ただし、その意味は、他社の利用規約を「切り貼り」「コピペ」することではありません。

「切り貼り」「コピペ」は、利用規約を作成するうえで、絶対NGです。これでは、「サービスの内容と整合しない利用規約」「矛盾だらけの利用規約」など、「質の悪い利用規約」しか完成しません。

このような利用規約を用いることがなぜNGなのかについては、「利用規約を作り込むことはなぜ大切か?」で取り上げています。

まずは目次づくりから

私がおすすめしているやり方は、他社の利用規約を参考にしたうえで、まずは「目次づくり」をすることです。いきなり本文を書き始めると迷走してしまうので、「目次づくり」から始めるのです。

昔、学校で「作文」を書くときに、「初めに構成を考えて」と先生から指導された方は多いかと思います。それと全く同じです。はじめにきちんと目次を立てることで、迷走を防ぐことができます。

そして、他社の利用規約を参考に「目次づくり」をすれば、条項の漏れを防ぎ、かつ、似たような条項が混在する状況も防いで、「網羅的」で「きれい」な利用規約づくりにつなげることができます。

自分の手で書く!

目次が完成したら、いよいよ作成を始めることになりますが、その際に大切なのは「自分の手で書く」ことです。もちろん、「他社の利用規約でどんな書き方をしているのか」を参考にすることは問題ありませんが、最終的には、コピペではなく、「自分の表現」で書くようにするのです。

自分なりに表現を考えてみると、「この条項はどういう意味なのかな?」「うちのサービスであればこういう書き方にしないとズレるな」といった観点に気づきやすくなります。

そのうえで、「この条項の意味がよく分からないな」と感じたときは、文献やインターネットなので、その条項に関連する情報を調べてみることをおすすめします。後ほどご紹介する『ケーススタディでわかるオンラインサービスのスタート法務』でも、利用規約のサンプルに詳細な解説を付けていますので、ぜひご参考にしてください。

手間を惜しまないことが大切!

「自分の手で利用規約を書くのは面倒」と感じるかもしれませんが、その手間を惜しまないことこそが大切です。

利用規約は、サービスのもっとも基本的なルールとなるものです。国でいえば憲法や法律に相当するものです。それくらい「重みのある」ものですから、手間を惜しまないことが大切です。

利用規約を1から書くような機会は、おそらく、(サービスを大幅にリニューアルしない限り)1回きりです。たった1回ですから、そこは「手間を惜しまない」ことが重要であると思います。

類似サービスが見つからない場合

他社の利用規約を参考にしようとしたものの、「うちのサービスは斬新だから、似たようなサービスが見つからない!」というケースがあるかもしれません。しかし、このようなケースでも対策があります。

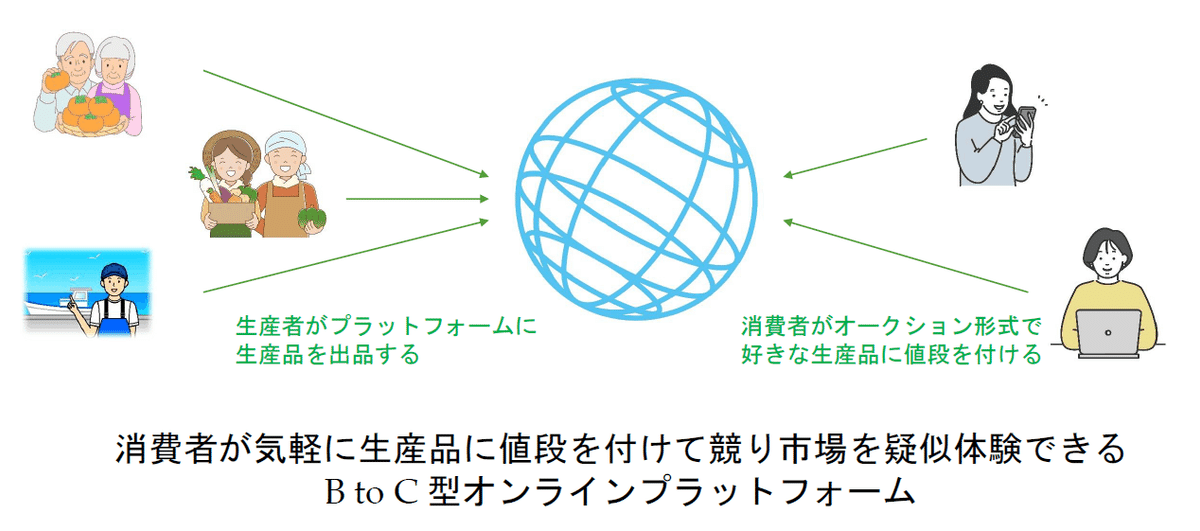

例えば、次のようなサービスの利用規約を作りたいとします。

このサービスを、「競り市場を疑似体験できるオンラインプラットフォーム」としてとらえると、なかなか類似サービスを見つけることはできません。ただ、サービスの内容を細かく分類してみると、次のような類似サービスの組合せであることが分かります。

販売者と購入者との間の売買取引の場を提供するサービス

(実店舗のない)生産者が商品を販売するECサイト

商品の販売対象を生鮮品に限定したECサイト

商品に高値を付けたユーザーとの間でのみ取引が成立するオークションサイト

世の中の新しいオンラインサービスのほとんどは、既存のサービスで用いられているアイデアを組み合わせたり、応用したりしたものです。上記のようにサービスの特長を細分化してみることで、類似サービスを見つけることができます。

自分では難しいと感じたときは早めに弁護士に相談を

利用規約の自作に挑戦して、「これは難しいな」と感じたときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。専門家への依頼には相応の費用がかかりますが、自作に要する多大な時間と労力を考えれば、そのほうがメリットの大きいケースが多いです。

書籍のご紹介

最後に、オンラインサービスのスタートアップについて取り上げた拙著(2022年9月出版)をご紹介いたします。

「新しいECサイトやWEBサービスを立ち上げよう!」と思ったとき、リリースが間近に迫った段階で、「しまった!利用規約もプライバシーポリシーも作ってない!」「このサービス、法律にひっかかるの!?」といった法律にまつわる「壁」にぶつかってしまうケースが多くあります。

この書籍では、オンラインサービスのスタートアップで企画段階から必ず押さえておいていただきたいテーマを実務視点でピックアップし、詳しく解説しました。

利用規約のサンプル(3種類)、プライバシーポリシーのサンプルを全文掲載したほか、個人情報保護法、特定商取引法、資金決済法などオンラインサービスにかかわる様々な法律の中から「これだけは必ず押さえておきたい!法律知識」を厳選して解説しました。

特に、次のサービスに関するテーマを中心に取り上げています。

ECサイト

動画投稿サービスなどのコンテンツ共有サービス

フリマサービス

クラウドファンディングプラットフォーム

スキルシェアサービス(フリーランス募集プラットフォームなど)

Amazon、紀伊国屋オンラインサイトほか、ジュンク堂、紀伊国屋書店など全国の書店で取り扱っています。

書籍について、詳しくは、こちらのページをご覧ください。