将棋めしとおやつの旅~また愛知(4)名古屋能楽堂

(2022年1月の記録です)

刈谷パーキングエリアを出て、名古屋へひた走る。向かうは名古屋能楽堂。2021年の王位戦第1局(藤井聡太王位対豊島将之竜王)の対局場となった場所で、能楽堂としては国内最多の六百三十席を誇る。影向の松と客席を背に腕を組んだ二人の画像を見たことがあり、ぜひ行ってみたいと思っていた。(腕を組んだ二人と表現すると、お互いの片腕を組んで楽しくスキップしているようなイメージだが、それぞれが胸の前で腕を組んでいる画像なので、念のためリンクを参照いただきたい。)

場所は名古屋城の近く。駐車場に車を停めると城がちらりと見える。城が一瞬だけ目の端に入ったかどうかだが、同伴者は「せっかくここまで来たのに観光要素は…。」とは一切言わない人間である。

さて、名古屋能楽堂は数少ない見学日でないと能舞台を見ることができない。しかし、能楽の歴史や魅力を公開する展示室へは無料で入れる。せっかく来たのでここは見ていこうと展示室に入った。

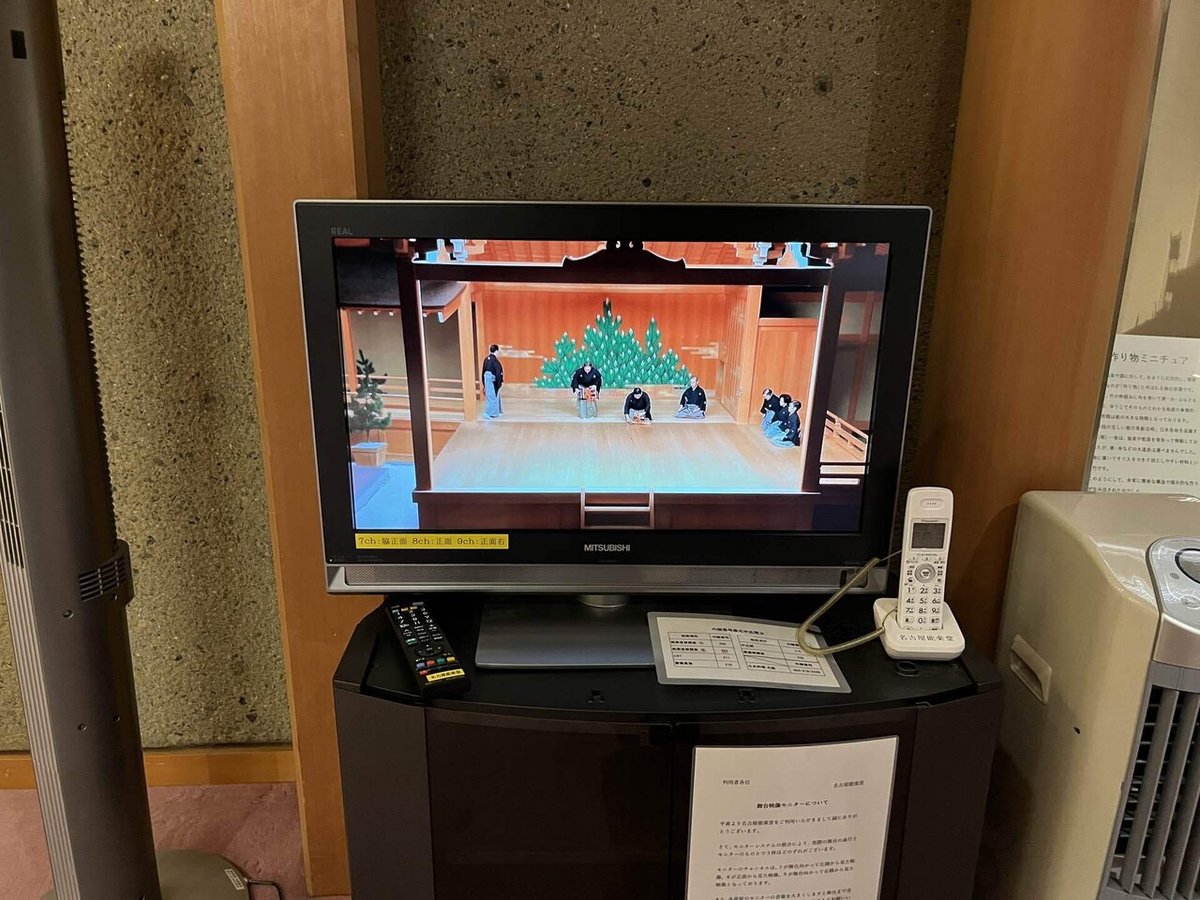

衣装や小道具などの展示品のほか、能舞台を放送しているモニターがあり、舞台上で能を演じている様子が流れていた。じっと画面を見ていると、女性の係員から声をかけられた。

「よろしかったらご覧になっていきませんか。今、発表会なんです。無料ですよ。」

大変うろたえた。

モニターを食い入るように見て、藤井聡太先生や豊島将之先生の座った位置を思い出していたとは、とても言えない。

旅先で、

予定してもいない、

初めての能。

このお誘いに乗れば、あの対局場をこの目で見ることができる。選択肢は「はい」と「Yes」のどちらかしか無いではないか。

かくして私たちは初めて能舞台(の前の客席)に足を踏み入れた。

それにしても、見れば見るほど美しい舞台である。厳かでキリッとしていて上品だ。

この日は、未来の能楽を背負って立つ若い演者の研究発表会『若鯱能』であった。それも例の感染症蔓延の影響で、普段なら6月に開催しているものを時期をずらして行われたそうだ。だが、この1月も感染症が猛威を奮っていたためか、客席は余裕のある状態であった。

着席してしばらくは「豊島先生が先勝した縁起のいい場所だ。」、「あの左のヒラヒラしたのれんみたいなところ(揚幕と言うそうだ)から豊島先生が出てきたところが素敵だったな。」などと王位戦を思い出して気持ちが高揚していたが、旅の疲れで次第に瞼が下がってきた。隣に座っている同伴者も明らかに首がカクンと折れて前傾している。

必死で開いた目で舞を観、謡の声と囃子の音を聴いた。やはり予備知識無しでは難し過ぎたようだ。

後から調べたところ、『枕慈童』というその演目はファンタジックで不思議なストーリーであった。これまた後から知ったのだがthe能.comというサイトがとても充実していて、ここで予習していれば能をものすごく楽しめそうだと思った。

舞台を最後まで観賞し、惜しみない拍手を送り、この『能』という日本の伝統文化を継承しようと努めている方々に敬意を表した。私にとってこの日が能楽との運命の出会いとなり、その沼にどハマりするということは無かったが、今後、能を観賞する機会があれば、是非観てみたいと思った。

私は別の日本の伝統文化『将棋』を継承すべく日々頑張っている先生方のために、自分のできることをするとしよう。旅と食に振り切っているので、将棋文化のためには微塵も役に立たないが、タイトル戦開催地への遠回しでささやかなお礼にはなるかもしれない。

(つづく)