第8回 『問いからはじめる社会運動論』をどう書いた?

濱西:ありがとうございます。「読みどころ」としていただいたところ、たしかにいろいろと配置を検討して、事例もいろいろ検討を重ねましたね。結局、単著をすでに書かれているか、博論を書かれているか……という段階の方々に意図的にご相談をしていたんですね。博論やご著書を念頭に、こう書かれるだろうな、と想定して相談をしたわけです。あとは、章の順番を入れ替えたりもしましたね。第3章と第1章は、じつは原稿検討の段階で入れ替わっています。私の章がもともと第1章でしたけれども、鈴木さんの原稿を読んで、あと執筆者の各章を見ても、ジェンダーの章が最初に来るべきだろうと思いましたし、「きっかけ」からはじめるスタイルを僕の記憶では最初に具体的に書かれたのが鈴木さんだったので、それを見ながら私もこう書けばよいのか、と思って書き進めた記憶があります。

————:原稿の影も形もない段階から、レジュメ、草稿、完成原稿と、なんども議論を重ねていただきましたね。

濱西:私も今回の本はとくに書いていて大変楽しかったんですね。本当に、はじめて書くこともたくさんありましたし、別のところでは2度と書けないようなことも書いています。ゼミ生に感想を尋ねたときには、たしか青木先生の章だったかな。最初に海外にアクセスするのに苦労して……という話を読んで、すごく元気が出たと。慎重な学生ほど動けなくなっちゃうみたいで、失敗したら取り返しがつかなくなるんじゃないかと、なかなか踏み出せないらしいんですけど。こんなに立派に本を書いている方も、いろいろ試行錯誤してここに至っているんだという、「失敗してもいいんだ」という感じ。私の章でも右往左往したことを書いていますけど、「失敗していいんだということがわかった」という感想が、すごく印象的でした。

————:学生が勇気づけられたなら、すごく嬉しいことですね。

濱西:他方で、「政治的機会論」をはじめ、理論をカバーすることは、二の次だったかもしれません。原田さんのおっしゃるとおり、ほかの教科書も見ながらカバーしていただければと思います。比較研究については……そうですね。学部生を指導していると、こういうことが起こるわけです。学生から「事例を比較してみたい」と言われることも多いんですけれども、「わかった。まずは1つしっかり取り組んでみよう」と。それで「時間に余裕があったら、もう1つやろうか」と。そうすると、たいていは1個になるんですね(笑)。そういう感じで、学部生がまずとっつきやすいことを狙った……ということだけでもないんですが。

結論を、成果の最終的なものをどう書くのか、書かないのかについては、議論になった気がします。基本的には、研究の最初のほうを重視して、後ろはフェードアウトという感じでかまいません、という感じでした。あとは、まさに著者紹介の最初に書いている単著をみんな読んでくれたら、と願います。そこは、序章でもう少し触れておいてもよかったかもしれませんね。ゴールを知りたい方は、こちらをぜひ読んでください、と。

鈴木:私からも、よろしいでしょうか。調査方法のところで、雑誌の記事分析について触れていただいたんですけれども、たしかに私も記事分析に関する教科書はもうちょっとあってもいいよな、とずっと思っています。たしかにインタビューとかフィールドワークに比べたら、調査しやすい側面もありますし。ただ、それ以上に私は記事分析が一番好きで、本当におもしろいと思っているので、「テキストの無さ」みたいなところを補足できるようなものが書けていたのであればうれしいなと思っています。先ほどから出ている「自分語り=鈴木発」みたいな話なんですけれども(笑)。私はちょっと認識が違っていまして。自分の具体的な経験から始めるのは、最初からありませんでしたっけ?

濱西:ありましたね。「自分語り」というより、「きっかけ」から書きはじめるスタイルのことですね。すみません(笑)

鈴木:研究者が、どういう経緯、きっかけでこの研究を始めたのかを本で読めるというのは贅沢なことで、あまりないだろうな、というふうに思ったんですね。もしかしたらこの『問いからはじめる社会運動論』で扱っている事例が、特に私のところだと思うんですが、「尖っている」というのは、そうかな? と思う反面、事例が尖っていてもこの本の場合、事例そのものを扱っているというか、「それをどういうふうに研究したか」というプロセスを扱っているわけで、そこまで事例の過激さは影響してこないんじゃないかな、と思っています。

————:そのとおりだと思います。

鈴木:もともと自分では、社会運動論というか社会運動の研究をしているという意識が希薄で、わりとジェンダー論のなかで研究している感じだったんです。それで『問いからはじめる社会運動論』の企画がはじまる前くらいから、濱西先生とやり取りをする機会があって、お話を伺っているなかで、「私そういえば社会運動を対象にしているな」と逆に気付かされたというような経緯がありました。比較的、社会運動研究のド真ん中ではないところで研究してきた立場としては、この教科書は自分語りから入るのがおもしろいと思っています。とくに後半の因果関係を説明するほうの研究に関しては、理論的なものとか分析枠組みみたいなものの蓄積が豊富なぶん、「この人はどういう関心でその事例を扱ったんだろう?」という疑問が、論文を読んだりしているなかでけっこう強く思っていたことがありました。青木さん、中根さんの章を読んで腑に落ちた部分がけっこうあって、おもしろかったですね。

————:先ほどお話があった青木先生の章は、インパクトが強いですよね。営業部で、担当者が一人ずつ新刊につくんですけれども、この本の担当者におもしろいと思ってもらえるのはここかなと思って、青木先生がどういうふうに研究に入られたかを話したら、「ええっ、そんなことするんですか!」と。社会学についてあまり詳しくないひとでも、このおもしろさは伝わるかな、と思っています。

青木:ありがとうございます。原田さんがおっしゃっていたように、書いていて楽しかったというか、自分の研究人生を振り返る感じで、院生の頃を思い出しながら書いたんですけれども。みなさんおっしゃるように、なりふり構わずやるというか、あんまりカッコいいこと言っていられない、きれいなやり方じゃなくて、まず電話するしかない、と。当時はけっこう切羽詰まったところもあったので、なりふり構わずやった感じなんですけど、それが幸運にも成功して。もしかすると、うまくいかないこともあるかもしれないんですけど、まずやってみることが大事だなということ。それが論文とか博論とか単著になって、そのときにはきれいな形になっているわけですよね。研究者って、澄ました顔して、ちゃんとした論文を書いて、「起承転結」を書いているんですけれども、白鳥が水面下ですごい水をかいているように、じつは水面下ではもがいて研究をやっています、という。そこをみなさんに紹介できて、それで学生さんが身近に思ってもらえたならよかったのかな、というのが、私が思ったところです。

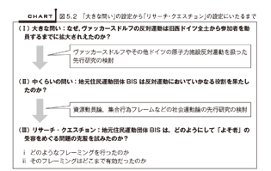

もうちょっとだけコメントすると、卒論生とか修論生を見ていて、場合によって苦労するのは、問題意識をぼんやりみなさん持っていても、それがなかなか言語化されなかったりするんですよね。それをいかに言語化するのかとか、大きい問題意識をどうやってリサーチクエスチョンに落としていくのか、あとは理論枠組みとのすり合わせができなかったりして。このあたりで、けっこう学生さんが悩んでいたりします。つまり、「問いがなかなか立たない」という難しさが、私が担当している卒論生とか修論生の方々でよくあったことなので、できればそれをなんとか解消する手助けになればいいかなと思っていて、私自身は自分の章を書いたという感じです。その意味では、この本は『問いからはじめる社会運動論』というタイトルですけれども、別に社会運動研究だけではなくて、社会学の研究とか、もっと言えば社会科学全般に役立つかもしれない。研究のなかで、どうやって大きい問題意識から問いに落としていくのか、そのプロセスを学んでもらうとか、参考にしてもらうという意味では、いろんな研究分野でも使っていただけるテキストなんじゃないかな……と、自画自賛しております。

原田:青木さんの章の158ページ、思考のプロセスをわかりやすく美しい図(編集部注:本文では太字部分が傍点)にしておくと、というところ(図5.2)。この表現、すごくおもしろかったです。ここにあえて強調点を振っていて、「実際はそうではない」というところ。一般的には、研究者ってすごい問いを立ててロジカルにやっているように見えて、実はいろんなところで試行錯誤とか、白鳥のようにバタバタしている、そこも含めて研究の醍醐味だよということが学部生にも伝わるという意味では、この表現はすごくいいと思います。

————:ありがとうございました。問いをどうやって小さくしていくのかがよくわかる、というお話は、読者からも感想として伺ったことがあります。

小杉:原田さんから、すごく行き届いた感想を話していただいて、ありがたく感じています。自分が書いたことを振り返って、そういうふうに見てもらえるんだなと励みになりました。私も書いていて楽しかったですし、単著以来、自分が関わった本では初めて自分から親に送りました。これなら、専門家ではなくても読めると思って(笑)

濱西:この本なら、たしかに読んでもらえるかもしれない。

原田:象徴的なエピソードですね。親御さんにも読んでもらえるというのは。

(以下、第9回につづく)