あらためて宇佐という場所

宇佐というのは洒落でなくて胡散臭い。

宇佐神託事件のイメージが悪いし、道鏡と八幡大菩薩の僧形が重なるのもよくない。

比売大神なんていうあからさまにあやしい女神をいただいているのもわざとらしい。

きっと近世の工作があるに違いない、とずっと思ってきたのだけど……ええ、宇佐? 宇佐と邪馬台国、関係ある?

2つの東征

宇佐は神話・伝説の中で2つの東征に出て来る。

東征というのは文字通り、西の地から東の地に征服に行く物語だ。

初代神武天皇が南九州から大和に東征に出ている。

2つめの東征は、神武天皇の遠縁に当たる饒速日だ。

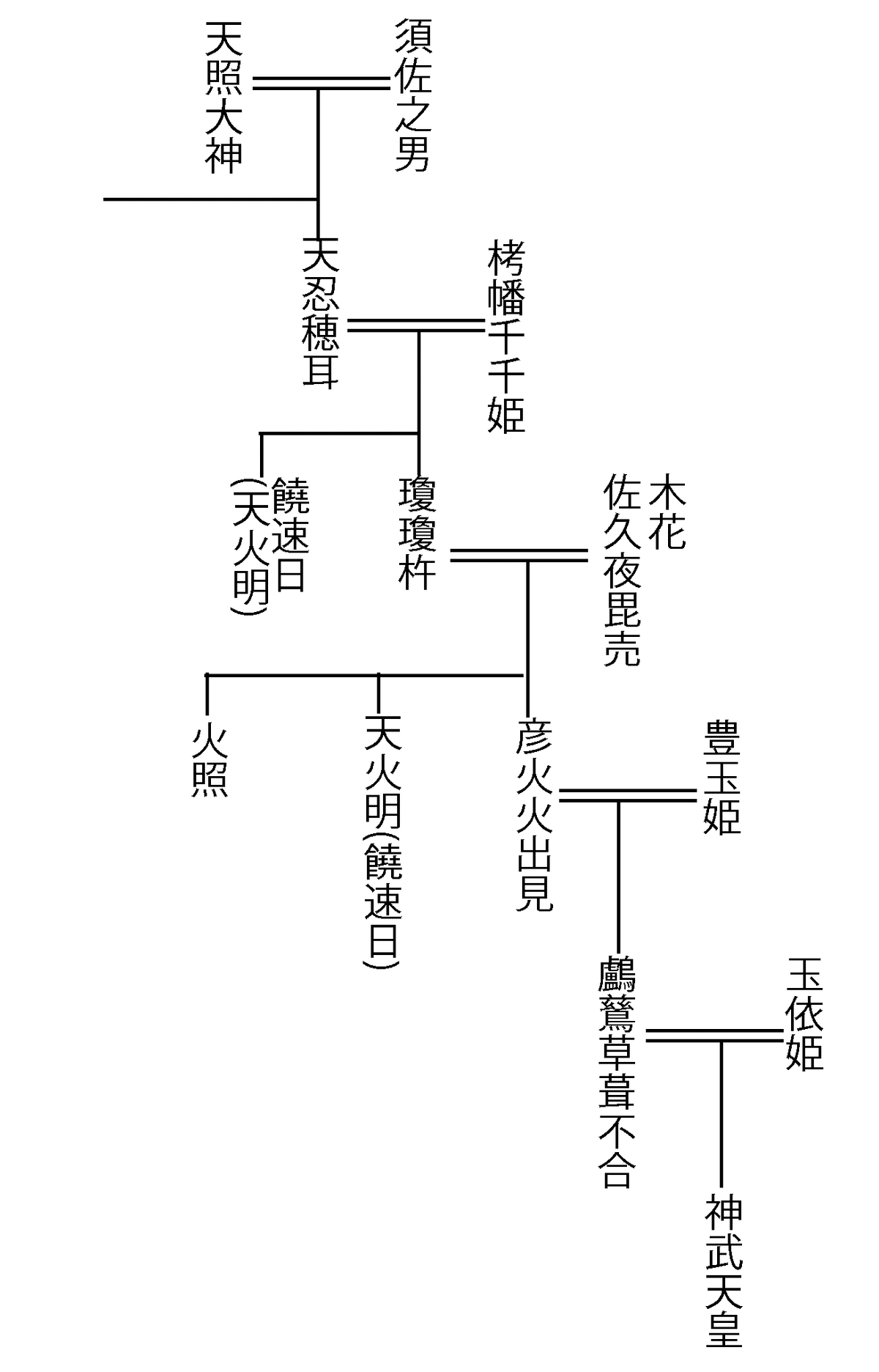

略系図はこんな感じ。

天火明が2回出て来るのは諸説あるからだけど、天照大神の縁者ということは変わらない。

この系図を見ると、香春神社で抱いた、何故忍骨と豊玉姫なんだ? と言う疑問もわかるかもしれない。

豊玉姫は忍骨の孫の嫁なので、あまり二人には関係がないように見える。

饒速日の東征

饒速日はトンデモ古代史には欠かせない人物で、謎が多すぎるのだが、ちゃんと記紀にも出て来る。

ただし、神代にはほとんど活躍せず、神武天皇の時に活躍する。

彼は東に良い土地があることを知り、向かうことを決意した。

その旅路の始めに宇佐に寄る。

そして、そこで息子の天香山と別れる。

その後の饒速日の経路はこの伝説からは掴めないが、播磨国風土記には出雲で父と合流し、陸路播磨を渡って姫路から海路でまた進む様子が描かれている。

播磨国風土記の中で彼の父は大国主命だ。

ただし播磨国風土記の中の饒速日は天火明の名だ。

天火明と饒速日は神話の中で同一人物だと語られるが、研究者の中には別人であるという者もいる。

天香山の方は後に神武天皇と出会い、助けることになる。

天火明もしくは饒速日は、先に大和に入り、長臑彦を従えてその妹と婚姻を結んでいた。

後に大和入りした神武天皇を血族と認め、大和の王権を譲る。

しかしここで世代が違うことを思いだしたかのように突然天火明の息子の代になって、天火明は亡くなっていたと言うことになっている。血族であるのを確かめ合ったのは天火明本人だったはずだが……。

記紀には疑問が数々あるが、饒速日(天火明)については疑問しかないので別記事でしっかり書こうと思う。

神武天皇の東征

同じく、神武天皇も東に良い国があると聞き、宇佐に立ち寄る。

それから遠賀川に回り、また瀬戸内海に出て、次は吉備に行く。吉備で三年過ごした後に一路奈良に向かい、当時まだ水底だった難波の岬――上町台地の先だったろうと思われる――から内海を渡り、生駒の麓に着いてそこから山を越えて奈良に入ろうとしたところ、奈良にいた長臑彦の軍勢に出会い、敗退して紀伊に回る。

紀伊で天香山と出会い、助けを得て、無事長臑彦を打ち倒す。

そしてここに王朝を打ち立てる、というのが神武天皇の物語だ。

こうして読むと、天香山のこともあって同時代に見えるが、記紀では一世代ずれていることになっている。

系図上では神武天皇と饒速日は2世代または3世代ずれていることになっている。

神武東征についてもまた語ることになると思う。

とりあえず二人とも、東に征く前に宇佐に立ち寄ったことだけを頭に止めてほしい。

何故立ち寄ったのかは語られない。

宇佐八幡の成立

香春神社は崇神天皇の頃に創建という社伝を持っているのだが、宇佐八幡は欽明天皇の時代の創建、それも年代まではっきりとわかっている。

宇佐には宇佐氏がいて、宇佐氏の祭祀がもともとあったと思われる。宇佐氏は神武東征の時に神武天皇を饗応した人々の後裔だ。

そこに辛嶋氏がやってきた。

辛嶋氏の信仰が比売大神の信仰と思われる。

辛嶋氏は香春岳と関わりが深いため、辛嶋氏の比売大神は豊比咩か息長大姫と思われるが、比売大神は公式には宗像三女神と言うことになっており、または伝説によっては玉依姫ともいう。

玉依姫は神武天皇の母だが、豊玉姫の妹だ。

最後に大神比義がやってきた。

宇佐の鷹居に翁と出会い、それが八幡神と知りそこに八幡神を祀ることになった。

この大神比義は欽明天皇の時代(6世紀)に宇佐に派遣されたはずなのだが、伝説では8世紀にも生きていることになっている。

八幡神の彷徨

八幡神とは応神天皇のことだ。

はじめ鹿児島神宮に現れる。

中国の公主が日光に感応して子を産んだ。あやしんだ臣下たちは子をうつほ舟に乗せて流した。その舟が着いた場所が鹿児島神宮だった。その子こそが八幡神だった。

彼は震旦と月支と日本の王と名乗った。

ちなみに月支は三世紀に朝鮮半島にあった国の名で、辰韓(のちの新羅)の盟主だ。応神天皇の頃には新羅や百済が勃興しているのですでにない。

次に八幡神は宇佐に現れる。

奈良の三輪氏の流れを汲むという大神比義の前に翁の姿で現れた。

これが欽明天皇の時のことで、時は香春神社の元宮、阿曾隈社の創建と同じ頃になる。

大神比義という人

大神比義は三輪氏の出だという。三輪氏は大田田根子の子孫で、大田田根子は大物主の子。

系図で書くとこんな感じにあるのだが……。

系図を書くと、欽明天皇どころか、欠史8代の孝霊天皇の時代になってしまう。

ちなみに孝霊天皇は、畿内説で卑弥呼とされる倭迹迹日百襲姫の父で、大山祇神社を建てた小市の父伊予皇子もまた孝霊天皇の子なので、孝霊天皇自体何やらあやしい。

系図は、初めて書かれたのは奈良時代と思われる。現存する最古の系図が9世紀のものだ。

それまではどのように伝えていたかと言えば、文章になる前は口上だろう。

先祖代々の手柄を伝えていっていた。

奈良時代までの日本は双系だった。

現存する最古の系図が平安時代なので男系になっているが。

男女の兄弟で本家を継いでいたというのが日本の古い家の形だ。嫁いでも家長ならば実家を支える。

このため口上も、先祖を遡るとき必ずしも男系を遡らない。

手柄の強い方の家系を先祖に取ることもあったかもしれない。

また、日本人は名を変える。

名が変わったときに世代が変わったと解されたこともあったかもしれない。

男女のきょうだいで継いでいたものを夫婦と勘違いしたものもあったかもしれない。

今では考えられないような、そういう前提がたくさん必要で、その上で系図を見ていく必要がある。

ちょっと思ったのだけど、大神比義は日置氏じゃないかな。比義は日置。日置氏は三輪氏と同族で、もと出雲王家だったのじゃないかな?

日置氏が高麗系氏族と同じ名になってしまったので、三輪氏に繋げたのじゃ……?

阿曾隈社を建てた日置約子と大神比義ってひょっとして同一人物なのじゃ……。

放生会

8世紀初頭、南九州で隼人の叛乱が起こった。

八幡神の力で鎮定されたが、多くの殺生が行われたため、たたりが頻発した。蜷が大量発生し、病気が蔓延し、不作となった。

そのため、殺された隼人たちの鎮魂を願い、放生会が行われるようになった。

生き物を放ち殺生と相殺する仏教の祭となる。

宇佐の放生会では、隼人たちの魂の宿ったと言われる蜷を放生する。

この放生会に合わせて、香春から銅鏡が奉納される。

香春からの銅鏡奉納の儀式が放生会の元であったと言う説もある。

おわりに

以上、宇佐に纏わるものの中で香春神社に関わると思われるものを集めてみた。

宇佐と言えば神功皇后か応神天皇というほどこの母子と関わりが深いが、神功皇后も応神天皇も生前は宇佐には関わってはいない。

むしろ敦賀と関わりが深い。

敦賀と言えば気比神宮で、天日槍の伝説が色濃く残る。

阿加流姫が関わってくる。