🍀なんなる26未来の種蒔篇⑻「きょうだい×インクルーシブ教育」

きょうだいとしてのわたし

私は、兄の存在をとおして、たくさんの仲間とつながり、「きょうだい支援」について一緒に考えてきた。

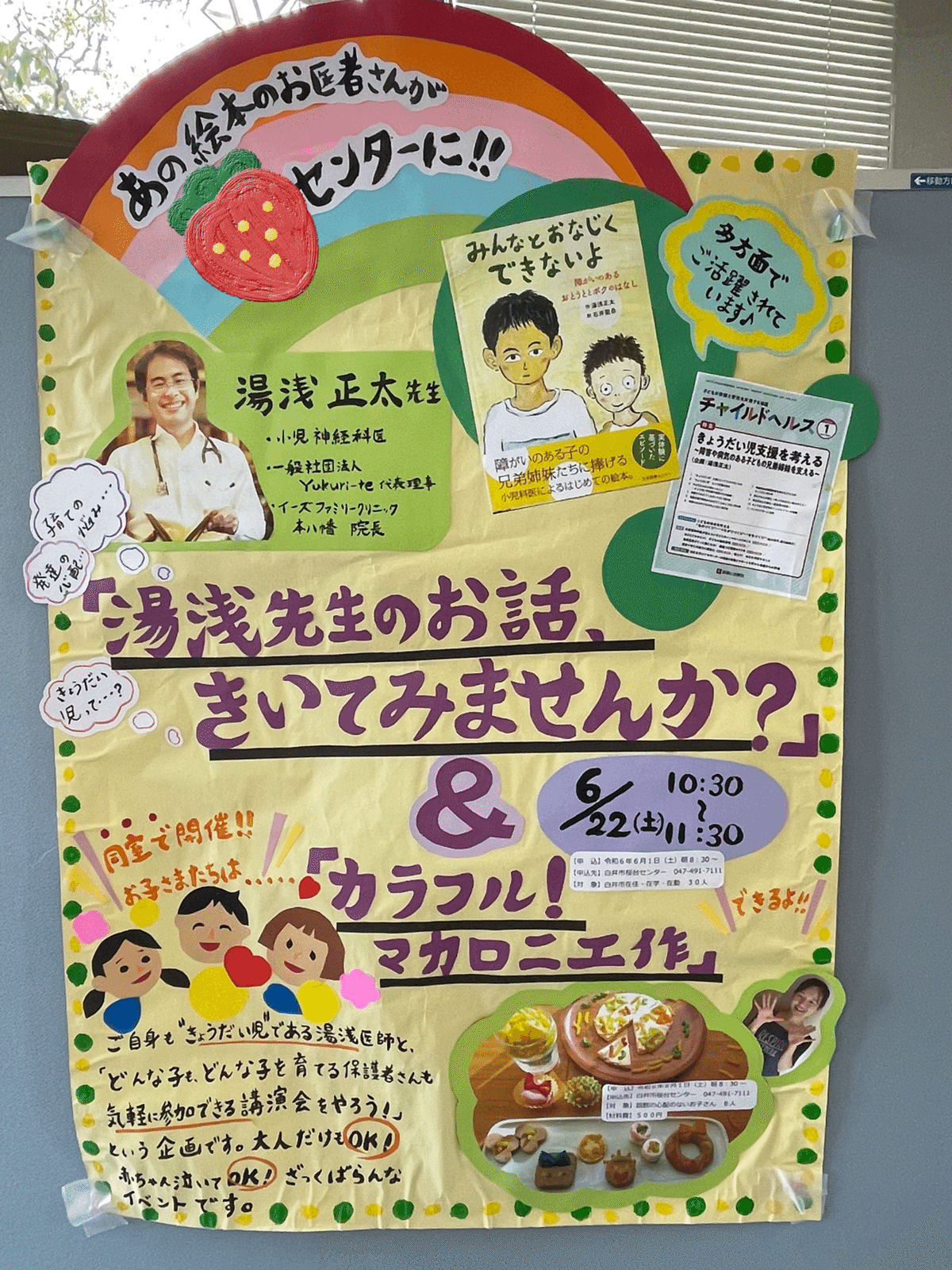

きょうだい仲間で話題にのぼることの多い湯浅先生の絵本『みんなとおなじくできないよ 障がいのあるおとうととボクのはなし』は、お気に入りの一冊でもある。

近くの児童館で湯浅先生のお話が聞けると知り、この日を心待ちにしてきた。

湯浅先生のお話は、きょうだいとしての自身のご経験、こどももおとなも心の余裕を提供できる社会のシステムの必要性、少子高齢化社会に向けた鋭く深い洞察など、ぜ〜んぶ共感だらけで、どれもこれも取り上げたいことばかり!

講演の最後の、「〇〇障がい」という診断名やラベリングにとらわれすぎない社会の枠組みを作ることが大事だという言葉も印象的であった。

きょうだい×インクルーシブ教育

noteをとおしてインクルーシブ教育について考察を重ねてきた私が、ここにひとつだけ書き留めるとすれば。

(弟のような)人に対する接し方や、一人の人間の心を理解してあげるというような教育は全くなされていないと気づいたこと。社会に対する不信感として、当時中学生だった自分の心の中に少しずつ積もっていったこと。

わかる!わかる!

それが、今の日本の学校教育システムの、一番大きな課題なんだよなあ!

日本は、学力を過大視している。

なんで学歴信仰がこうも根強くあるのだろうか、という疑問を大内紀彦氏にぶつけたところ、「科挙の伝統を含めたアジアの文化的な影響が強いのだろう」とのこと。なるほど、確かに、1400年後の現代でも、とくに東アジアは入学試験や公務員試験が科挙の伝統を濃厚に引きずっている。そうか、科挙から始まるのか、、、。かなり根深いなあ。

一方で、欧米諸国、とりわけフルインクルーシブ教育のイタリアでは、その課題に真正面から向き合っている。多様な友だちと一緒に学び暮らすことを大前提とし、大真面目に向き合っている。本気で向き合っている。

「たとえ勉強が出来たとしても、(弟のような)人に対する接し方や、一人の人間の心を理解してあげるというような教育は全くなされていない社会に対する不信感」を感じた、かつての少年の声なき声。

この言葉を何度も何度も繰り返す。

この言葉に対し、私は。

人はカラフルなのだ。

人の内面もまたカラフルなのだ。